前一阵,朋友给了我一本书,名字叫《极简西方人文史:哥伦比亚大学人文素养课》,上海教育出版社,作者是一位日本人:中村聪一。他以优异的成绩毕业于美国哥伦比亚大学。虽然是极简,但作为脱离大学课堂多年的老师来说,在中国,其实也很缺系统的人文教育这一块。当我慢慢进入这本书时,我发现很多片段化的知识慢慢都合在了一起,让我们用一种更广阔的视角去看待这个世界和身边的人、事、物。正如书中阐述的教育不是给人视力,而是给人视界。看到这句话的阐述,作为一个从小受到中国教育的老师来说,我也如醍醐灌顶,让我更清晰,未来的教育,如果不是拓展孩子们的视角,增强思考,辨析能力,还一味灌输以知识为主的教育模式,那么是不是意味着以后的孩子毕业即失业?这些人工智能都能取代。

通识课程共分为哲学、宗教、艺术和科学。课堂上教授的并非专业技术,而是其历史、形成过程以及蕴含的思想理念。

哥伦比亚大学通识课教师通常经常会向学生提出以下11个核心问题,看看我们作为社会经验许久的成人来说,能回答多少?

1.阶级和地位的差别是什么?为何会存在这种差别?

2.什么是自由人和非自由人(女佣、佣人、奴隶)?

3.什么是家庭管理和公共政治?这些特征是否随着公共社区类型的变化而变化?

4. 故事和修辞有什么力量,在历史上发挥了什么作用?

5.我们能参透真相吗?什么是认知,什么是思考?

6.人性是与生俱来的还是后天形成的?

7.性别差异是怎样的?性别中的那部分是天生的,哪部分是后天形成的?

8.什么是正确、公正和有美德?它们是必要的还是多余的,是有用的还是无用的?

9.生活中的痛苦与挣扎、困难与失败,为人生带来的“善”的一面是什么样的?

10. 什么是真理,什么是真实的存在?可以通过理性的力量看到不可见的东西和不存在的东西吗?

11.真理是通过理性感受或感知的东西吗?它是孕育在合作和友爱中,还是冲突和战争中?

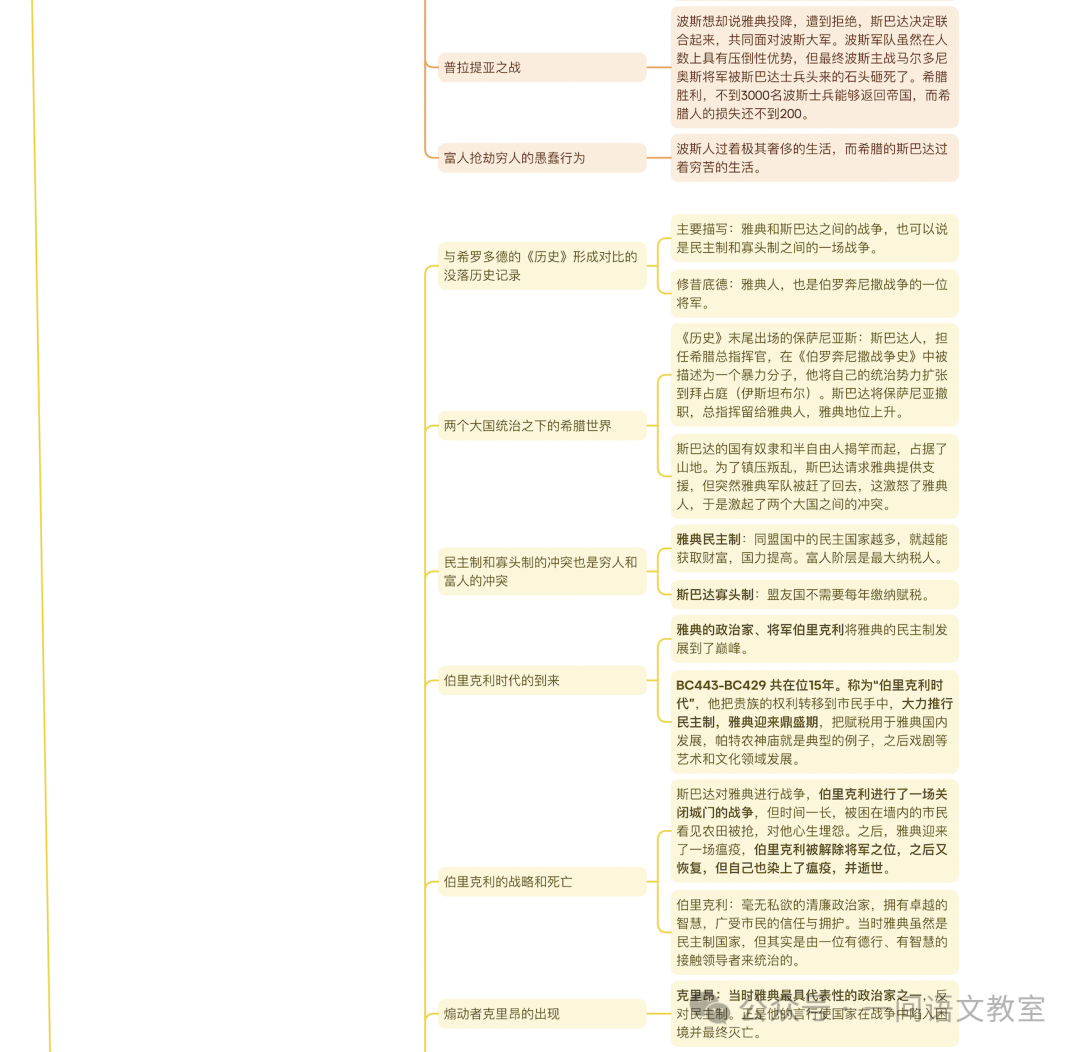

这些问题,说实话,光看这一本书,也是不能回答的,但至少对我的认知上是有不可否认的提升的。西方三贤:苏格拉底、柏拉图和亚里士多德时代的希腊社会,到处充斥着“正义是强者的利益”这种思想。但他们却主张“我们尊重的应当是正义和美德本身,而巩固这种认识应该是国家管理的基本原则”。在阅读过程中,很多思想我们可以和中国的先哲去对比思考:比如,在柏拉图《理想国》中提到的:正义和善行与合作和友爱相结合,会越来越强固,而不是不正义和邪恶只会引起仇恨和争斗,并加剧事态的恶化。这一切都取决于灵魂的运作,即取决于内心的想法。这是不是和我们所说的,境随心转这个概念有异曲同工之妙?在亚里士多德的《政治论》中,他认为民主制和寡头制应该相结合。这对应到我们中国采取的“民主集中制”,是不是也是延用了这个概念呢?

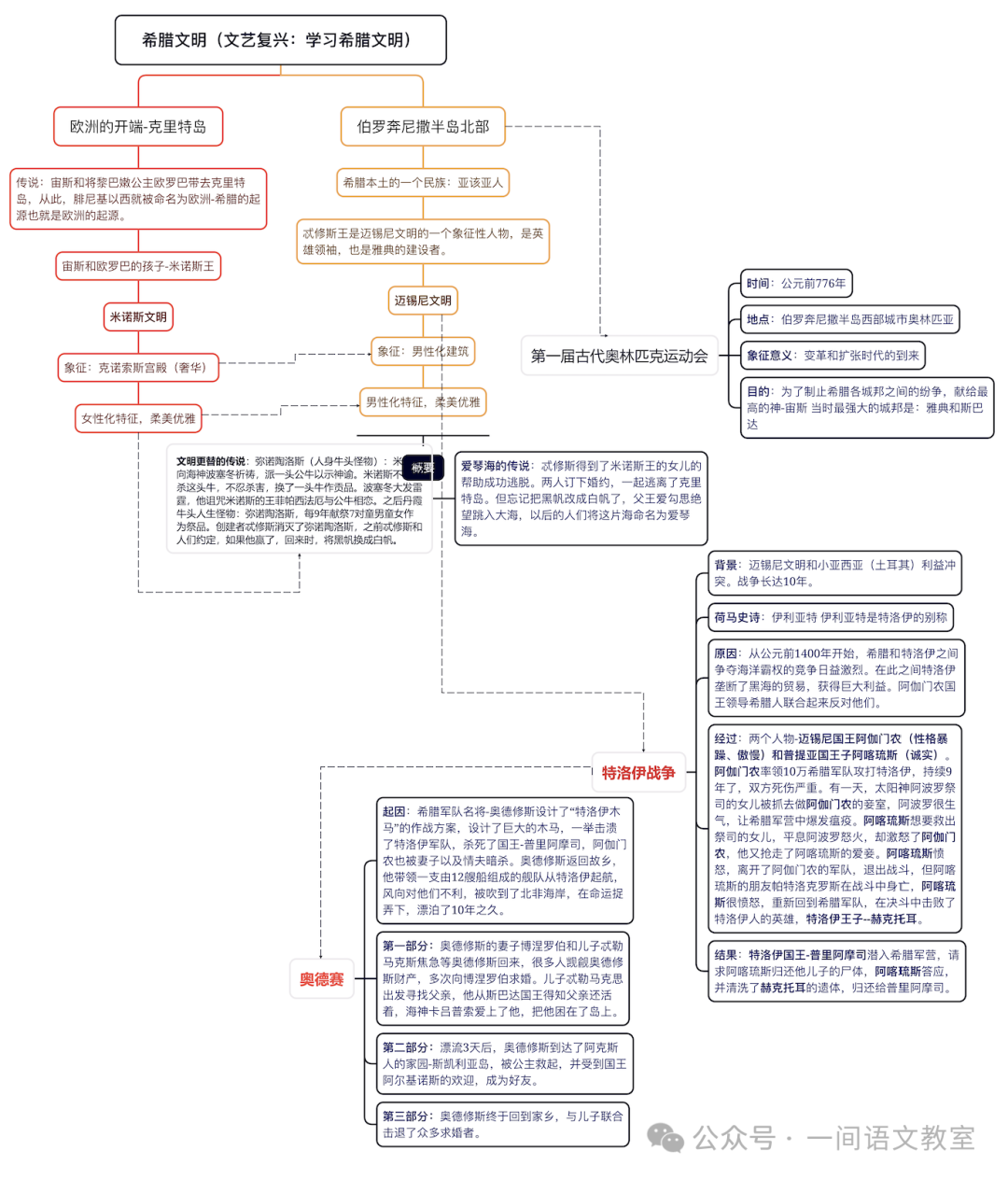

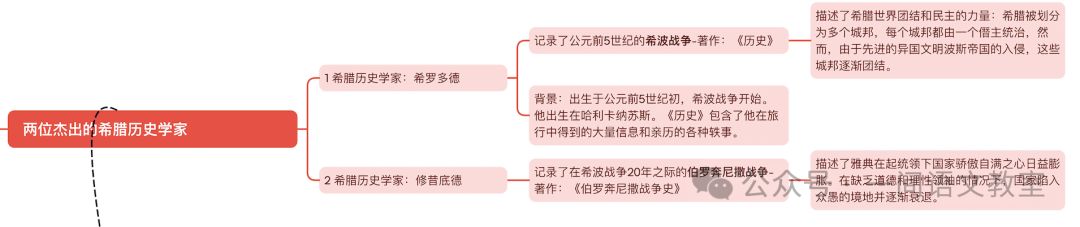

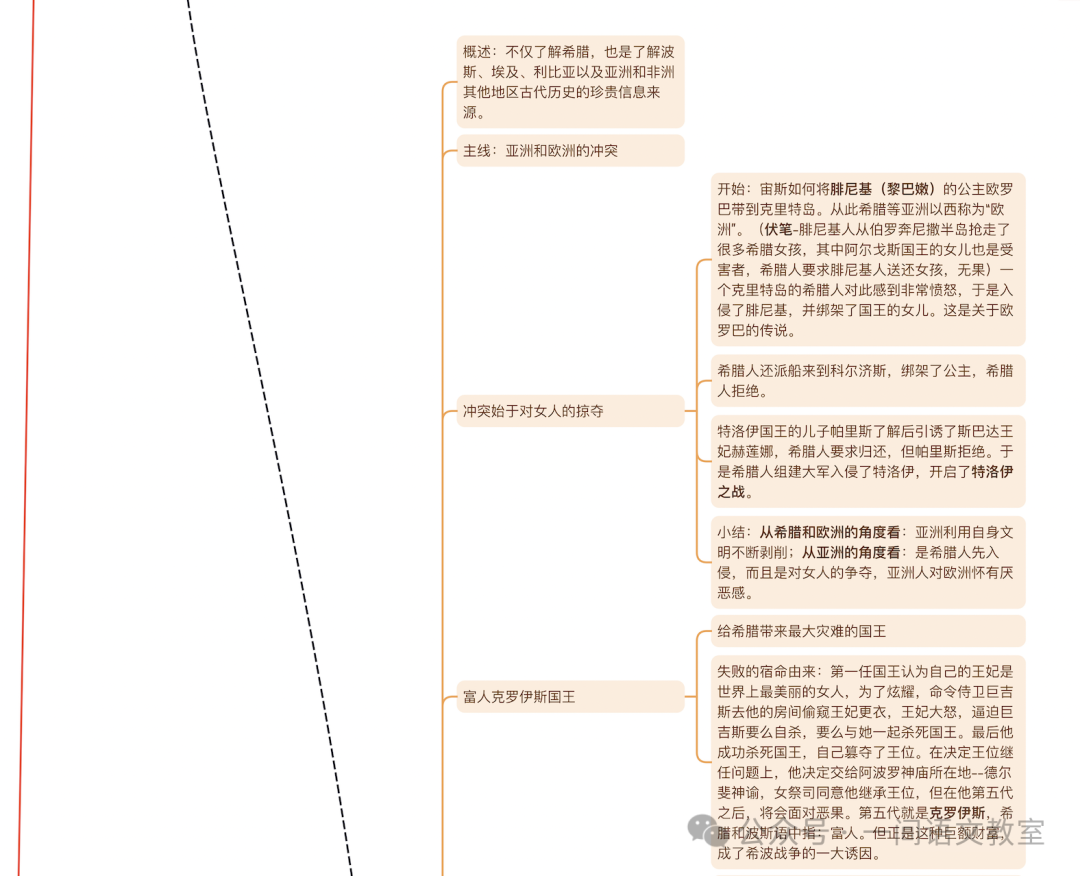

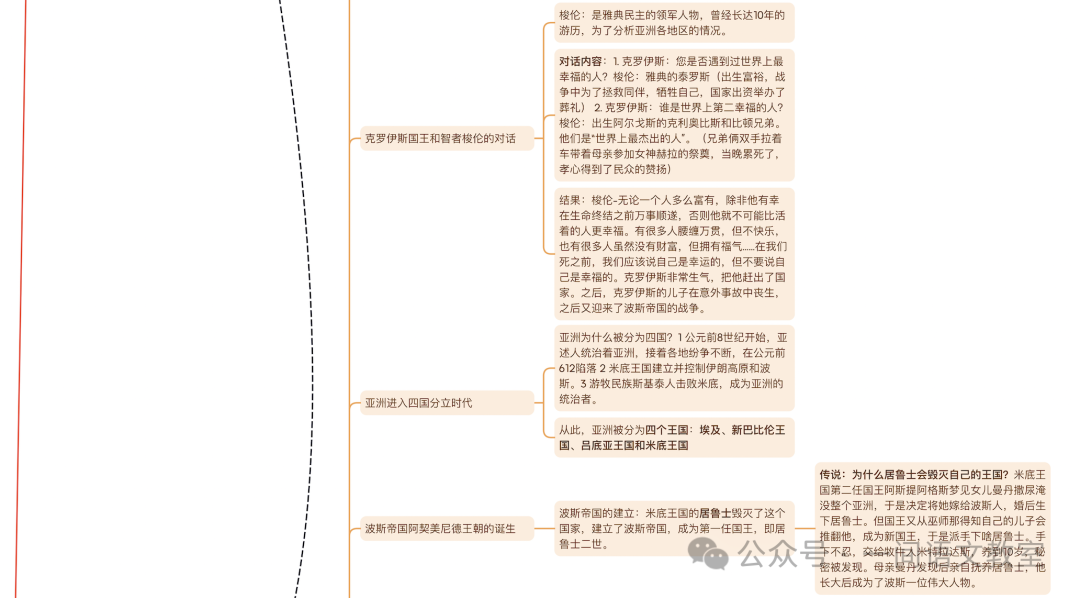

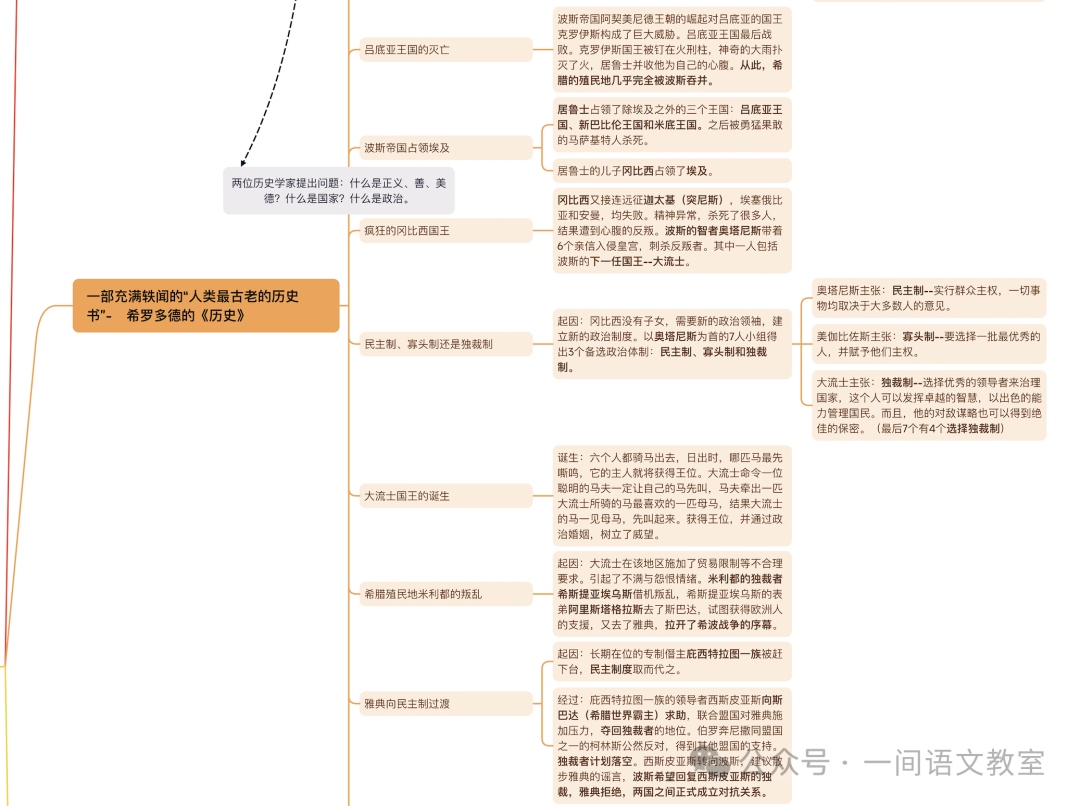

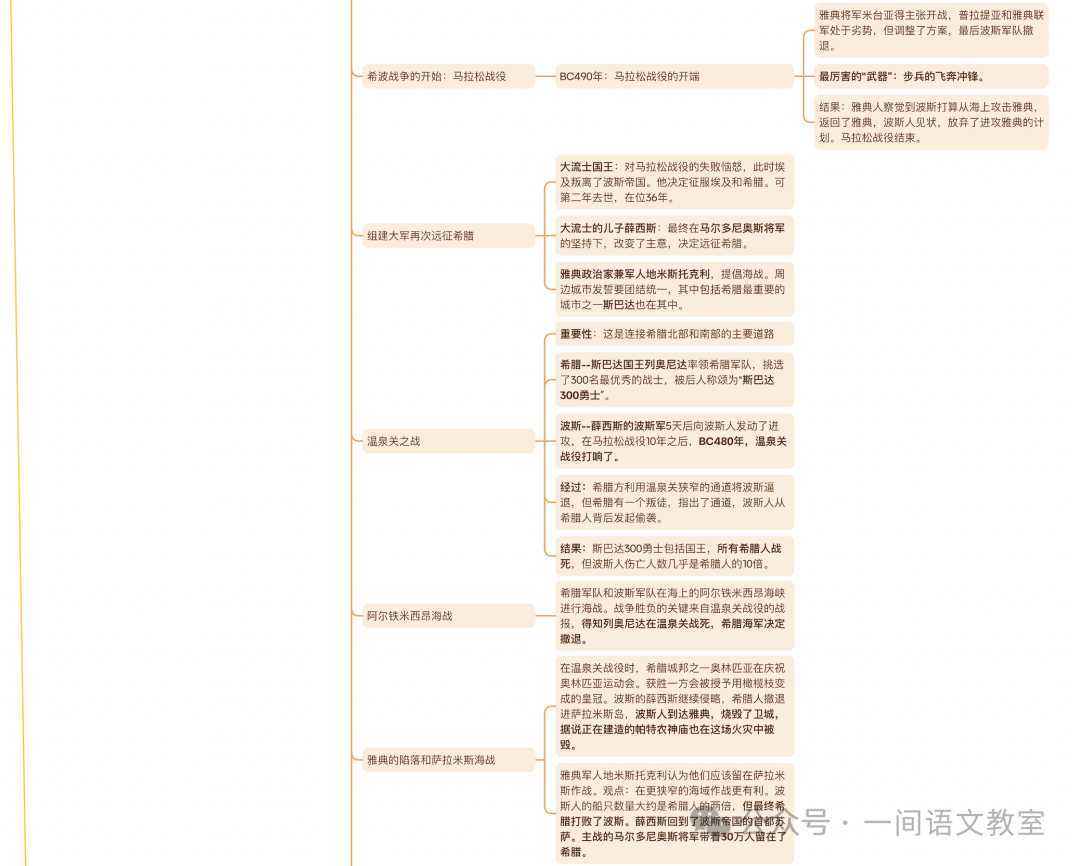

以下,是我针对这本书的内容做的思维导图,有兴趣的朋友还是可以买书看一看的。

1 希腊文明(文艺复兴:学习希腊文明)

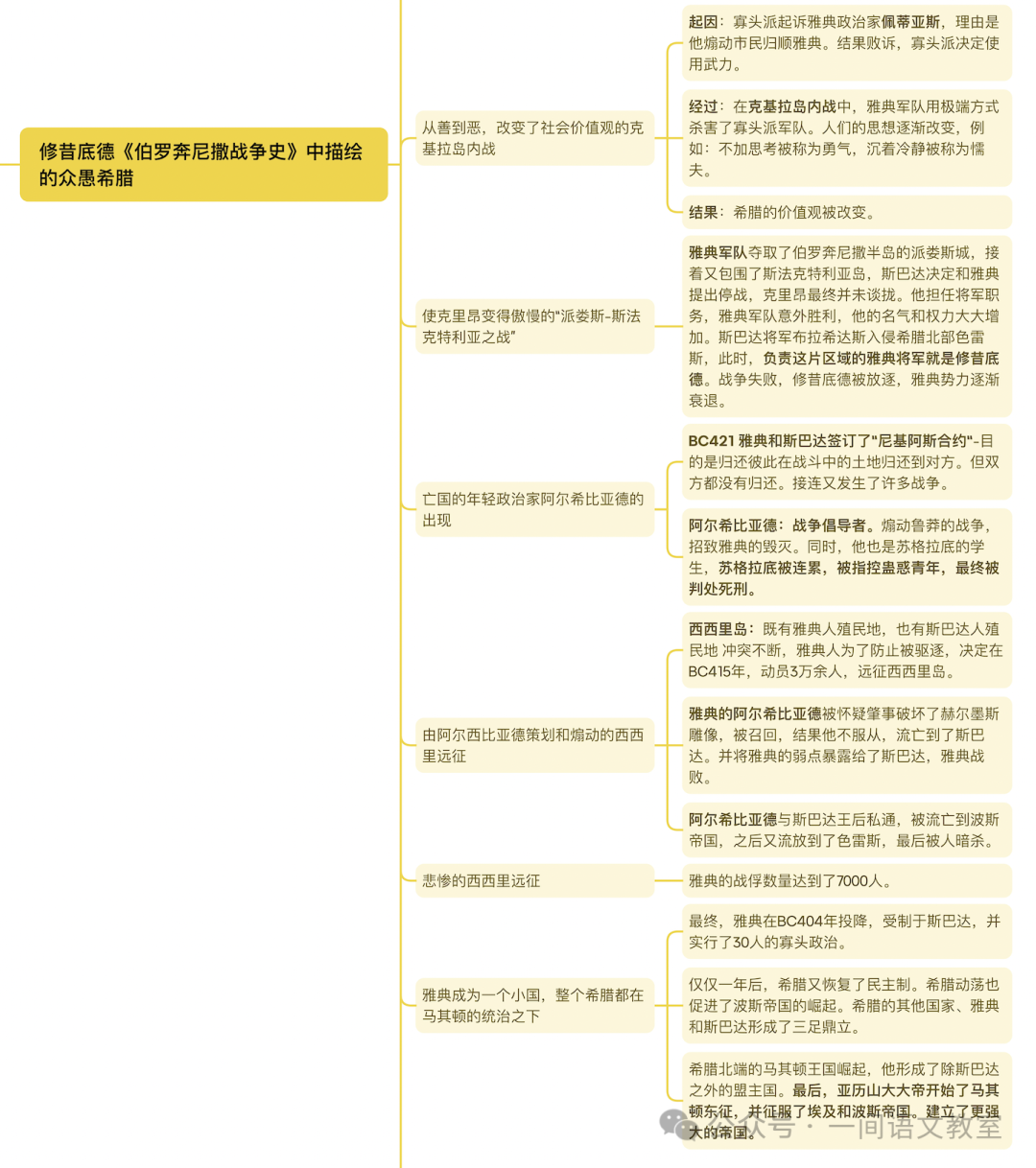

2诞生希腊哲学的繁荣和众愚的故事

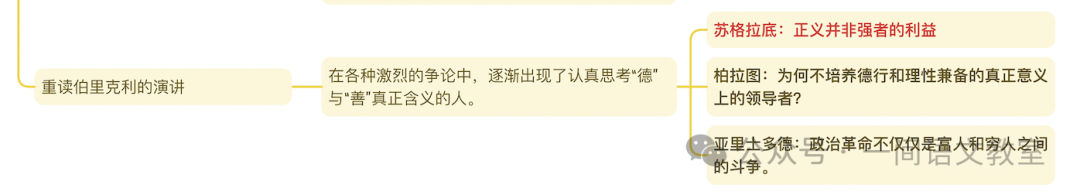

3 柏拉图《理想国》中的理想主义

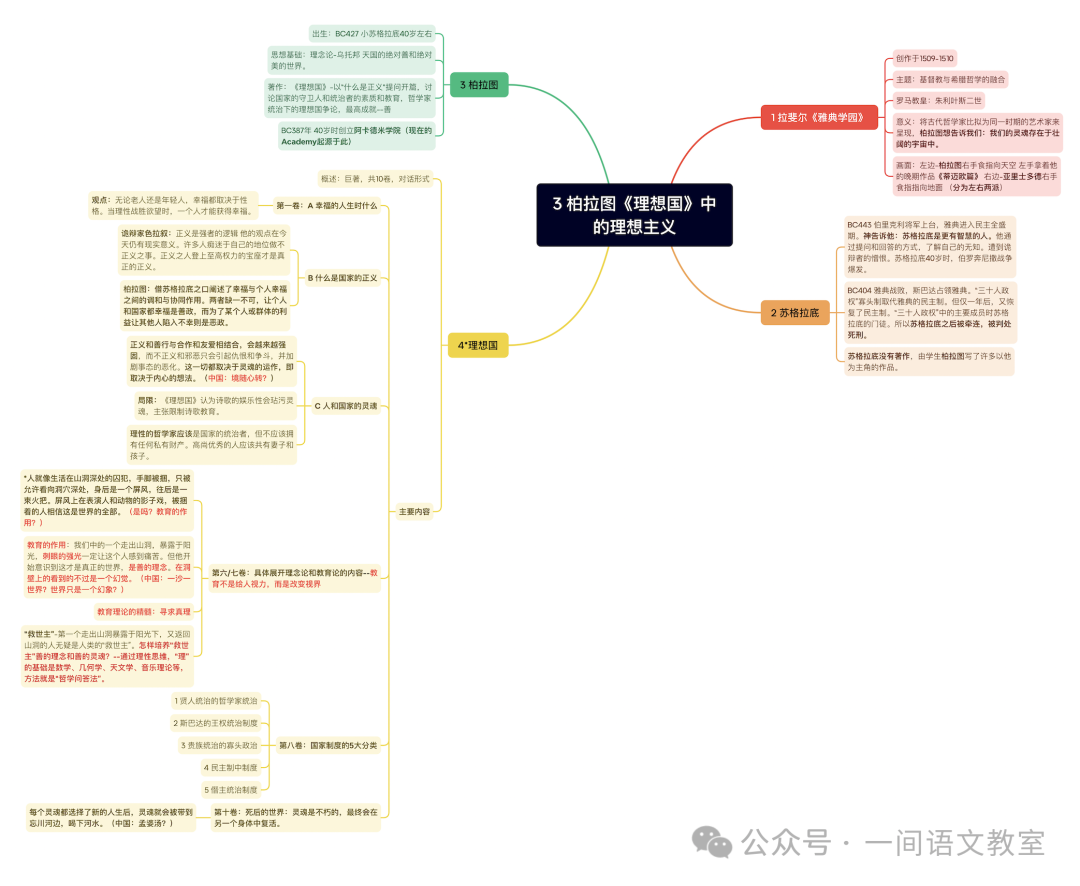

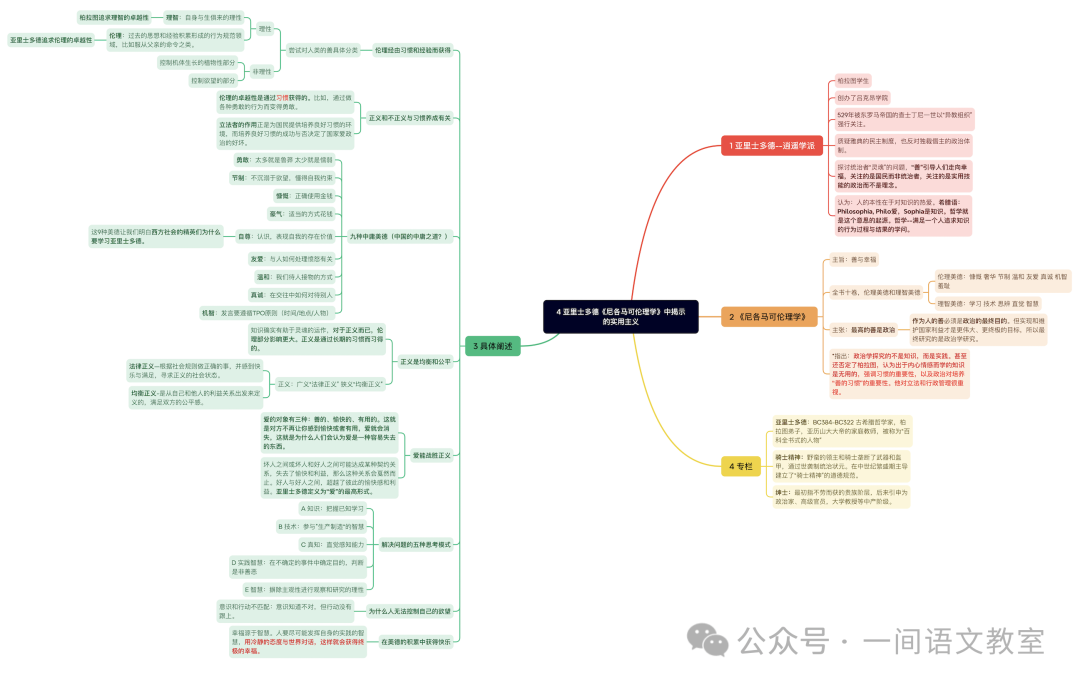

4 亚里士多德《尼各马可伦理学》中揭示的实用主义

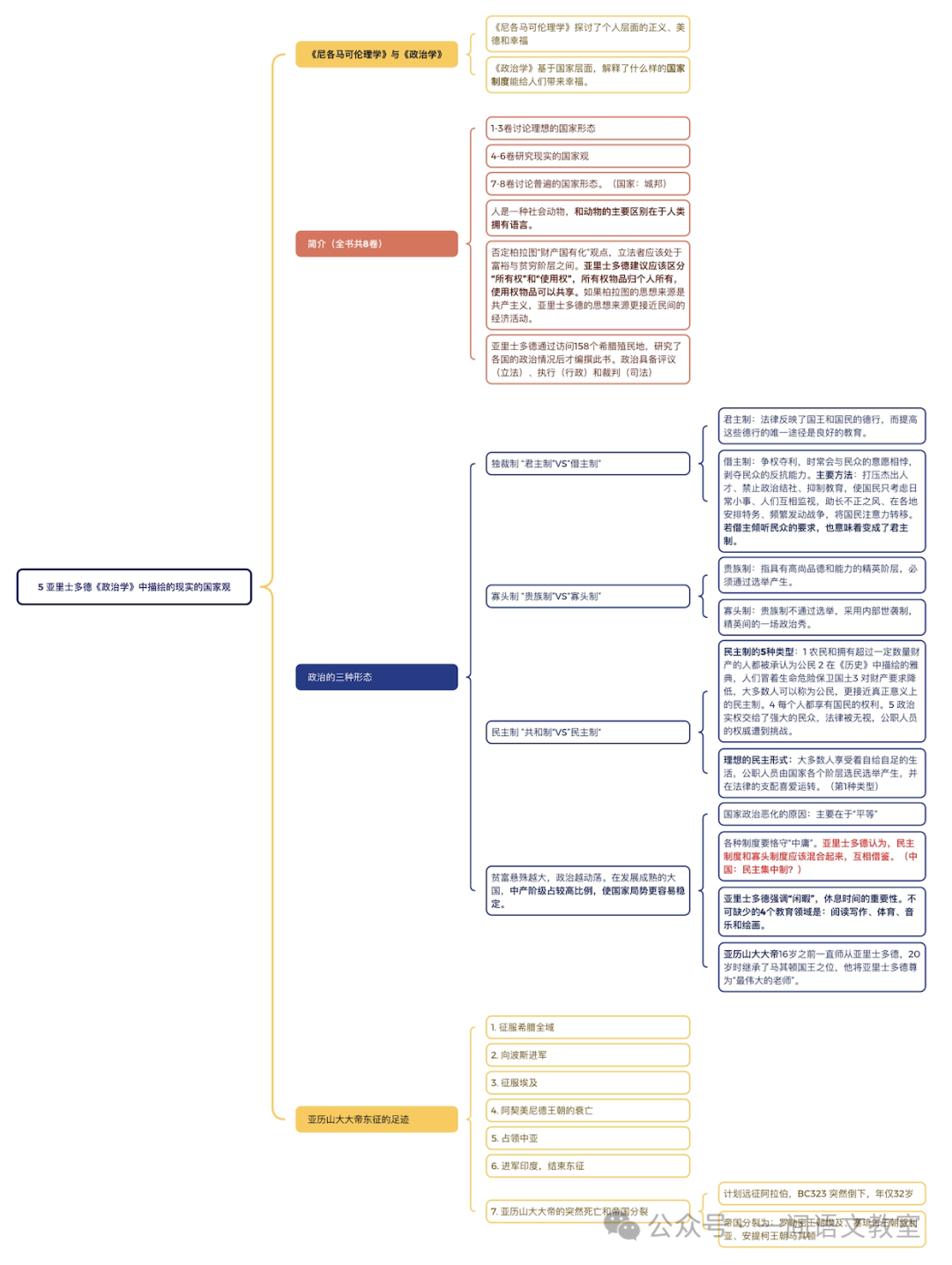

5 亚里士多德《政治学》中描绘的现实的国家观

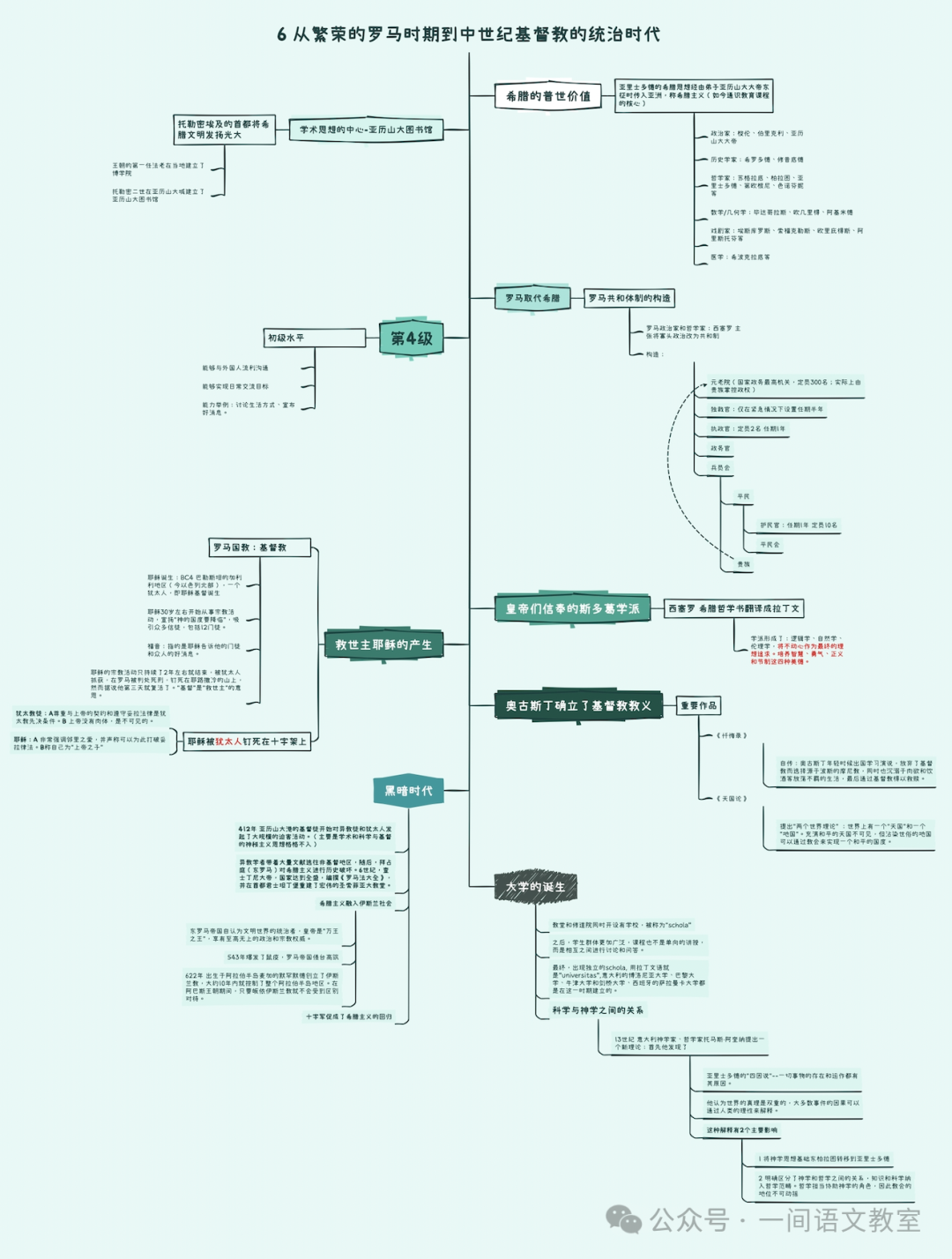

6 从繁荣的罗马时期到中世纪基督教的统治时代

7 从文艺复兴到近代社会

也可以点击下载PDF版本⬇️

极简西方人文史-哥伦比亚人文素养课 Mind Map.pdf

发表评论