作者简介

谢海林,福建师范大学文学院教授、博士生导师、闽江学者特聘教授,主要从事古代诗学、清代近代文学及古典文献学的研究。

摘要

乾隆五十一年向诗坛盟主袁枚宣告“避君才笔去研经”,标志着孙星衍由天才诗人向考据学者的身份转变,但此前已有类似转向。乾隆五十九年两人的论争,掀起了一场道与器、学问与词章之关系的大论战。相较以袁枚为首的文学家,以孙星衍为代表的考据家同样表达出激进而突破传统的文学观念:主张考据、词章可以兼顾,强调诗文根柢于学问,重视论学述学体的古文。考据之文大量入集,在文集编纂上呈现出带有乾嘉学术这一时代印记的著述化特征。乾嘉文集著述化,伴随乾嘉学术盛衰而兴替,道咸以后略显颓势,并被文集经世化所接续,这映射出清人文集编纂适时性的宏观特征。

关键词

孙星衍;袁枚;考据;词章;文集

在某种程度上说,文学思潮史就是一部思想博弈史。以孙星衍为代表的乾嘉考据家与性灵派主将袁枚之间的数次论争,是清中叶极具代表性的重要事件。考据词章之争,既折射出学者文人对道与术、学问与词章之关系,乃至文化重建取径的思想变迁,也牵涉到两类群体在人生道路、文体写作、文集编纂诸方面的歧异分化。

乾隆三十九年(1774),59岁的袁枚将22岁的孙氏青年称为“天下之奇才”。十二年后孙星衍向袁枚宣告“避去研经”,乾隆五十九年(1794)二人论争的信札直接触发了更大范围的论战。乾嘉学派代表人物孙星衍由艺到学的转向颇具典型性。乾嘉时期文体观念与文集编纂的新变,何诗海、林锋等学者已留意到其学术性、著述化的宏观表征。而置于考据学与文学论争视域下的孙、袁等乾嘉精英,各自身份定位的认同差异、文体观念的递嬗变化与文集编纂的丰富样态,值得我们进一步思考和认识。

大多数学人只聚焦于《问字堂集》所载的两通信札。刘俐君将孙星衍“避去研经”定为二人的初次交锋,所言大体近是,但仍有待发之覆。

乾隆三十八年(1773)四库馆开,一批诗人掉头转向考据事业。乾隆五十九年(1794)孙星衍向袁枚直言“避去研经”,成为孙星衍人生的重要转折点,直接影响到他此后的学术走向和文学趣尚。孙星衍应试前已表露心迹,自称平生钦慕经学大师钱大昕、邵晋涵。孙星衍赠诗袁枚“避去研经”,是因为袁枚责其坠入考据,导致诗作“锋铓小颓”。洪亮吉、毕沅将此作为孙星衍人生的转捩点,之后被阮元、林昌彝、朱庭珍以及史家们承袭而反复言说,逐渐敷演成:乾隆五十一年(1786),孙星衍由诗人变身为考据学者。洪、毕所述包含了两个判断:孙星衍只有“既壮”这一次转向;转向后“不复作诗”。所谓“不复作诗”,是说孙氏不以作诗为职志。

事实上,孙星衍由词章到学术的转向,乾隆三十九年之前也能找到蛛丝马迹。其岳父王光燮曰:“婿聪颖……然颇恃才,不屑屑为经生吾伊态。”在妻子王采薇的熏染协助下,孙星衍已实现由诗人向经生的初次蜕变。孙星衍乾隆四十五年(1780)岁末入毕沅幕之前,向考据学者的转变已露端倪。乾隆四十三年夏秋间,洪亮吉向朱筠写信,信中隆重介绍其小学造诣,还特意交代孙星衍本人的意愿——若不能执经问难,将成为终身遗憾。概言之,乾隆五十一年孙星衍向袁枚宣告“避去研经”,实际上好古求道的兴趣十馀年前早已萌发。

孙星衍像

“避去研经”并不意味着孙星衍从此脱掉“奇才”诗人的光环,而是把考据之学当作毕生志业,词章之学成了馀事。以赠诗来作别诗坛,这行为本身就颇具反讽意义。自此,孙星衍的学者形象愈发凸显,而诗人身份渐趋弱化。

孙、袁的第二次论争最晚不迟于乾隆五十九年三月,因为这是焦循阅毕《问字堂集》,致信孙星衍专为“考据”一词正名的落款时间。此前尚有一次鲜见提及的预热。孙星衍有诗曰:“仙才绝代要传衣,却怪虫鱼著述非。(来书诋考据,以为雕虫自累)天遣先生长住世,诗坛赢得替人稀。”首句意谓袁枚在寻觅继承性灵诗学的传人。孙星衍被袁枚誉为“天下奇才”,此时正值有为之年,于袁枚而言,无疑是绝佳人选。或许袁枚求才心切:“近日见足下之诗、之文,才竟不奇矣,不得不归咎于考据。”孙星衍婉言拒绝,甘为“东原替人”而不愿做“随园替人”。

孙星衍《答袁简斋前辈书》开头有“两奉手书,具承存注”之辞,可知回信前曾收到袁枚的两封来信。孙星衍此首和诗寄给袁枚的同时,十有八九附带回信,因为孙星衍信中说:“侍诚负阁下之知……不可雕虫自累,则非知侍者。”孙氏的诗、信两度提及“雕虫自累”,正表明袁枚“爱侍太过”之故。此番书信已不见存于世,但正由于此前的预热,才酝酿成那场轰动一时的著作考据之争。即便去世前一年被人誉为袁枚再世,孙星衍也宁可“尚少惊人万首诗”,情愿“孤负随园旷世知”。

袁枚像

一场私密性的书信辩难演变成公开化的学术论争,这是袁枚始料未及的。考据学俨然成为象征权力话语的时代显学,对于袁枚来说,这是不得不应对的有力挑战。袁枚拥有一呼百应的话语权力,且积累了十馀年前劝告黄景仁回心转意的成功经验。在章学诚看来,袁枚标榜性灵,轻薄为文,实在“诬枉风骚误后生”。而孙星衍正是冲锋陷阵的急先锋。孙星衍此次义正严辞拒绝袁枚的规劝,既表明壹意研经的坚定志趣,也担心“阁下负天下之重名,后进奉其言以为法”。

从文学的角度来看,这场轰动海内的大论争促进了学界诗坛对知识与抒情的深入思考,并作出相应的挽救措施。孙星衍的毅然转变,说明既有思想、知识的重构,也有文体、文学的重塑。以孙星衍为代表的考据家为学人之文正名,促成了学者之文与文人之文并驾齐驱的新局面。

诗人袁枚情感浓郁、气质浪漫,对道与器、考据与词章、知识与性情诸方面无法做到考据家那般理性思辨和逻辑推演,遭到非难也在情理之中。在论争的视域下,我们或许更能窥探考据派文学观念的内在理路。

(一) 学者还是文人:考据家的形象定位

审视考据家文学观念的首要一点,莫过于其身份的自我定位。对考据家来说,是以学者为主、文人为辅,还是在二者之间应付自如而不分彼此,在很大程度上决定了其文学观念的价值取向和文学行为的具体表现,尤关涉到个体以何种身份处世的核心问题。

随着官方大力倡导,“天下之士,益彬彬然向于学矣”。在重学尚古的浪潮下,士子竞相以学人自居,士林刮起一股崇尚学术、贬抑词章之风。袁枚嘉庆元年(1796)回信给朱珪,为文苑争取与儒林平起平坐的地位,这无疑挑战了官方尊崇儒林的权威,遭到考据家的强烈不满。焦循认为:“《儒林》《文苑》两传既分,则各隶者不宜讹杂。”凌廷堪也写诗鄙薄袁枚。大多数考据家以学者身份为荣,多持“馀事为文”的态度。以孙星衍为例,王鸣盛乾隆六十年(1795)春为《问字堂集》题序曰:“好古如孙君,其学进乎古,而又能通于今,然后出其馀事以为文,信足以卓然名其家者与。”

综上,考据家所倚重的是赖以安身立命的考据之学,词章基本上归入馀事末技之流,而文学传统意义上的文集也成了收录论学述学之文的载体。考据学群体也千差万别,由此而衍生出的一个文学现象:既有沿袭传统的考据家文集,也有以孙星衍等人为代表的考据家文集。后者超越传统,呈现出富有乾嘉特色的新文学观念和文集编纂新面相。

(二)考据与著作:二者的界定及其关系

袁枚答孙星衍信中认为著作是道,考据是器,二者有尊卑之分,这种观点是一以贯之的。袁枚一方面推崇著作词章,强调文与道不可分离;另一方面默认儒家道义,宣扬“六经者文章之祖”,二者截然两分。

针对袁枚的“道器二分”论,孙星衍认为考据与著作并无高下之分,只不过途径不同罢了。六经天道依器而存,考据可凭借通训诂、识文字、辨异同来求道,故而道器密不可分。

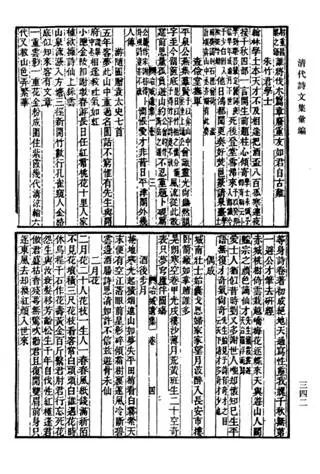

孙星衍《游随园赠袁太史七首》

对于袁枚的“六经皆文”之论,孙星衍如袁枚一样激进,提出逸出传统的“六经皆考据”说。在他看来,文学等同于考据类词章,即考据孔门四科一切经义的词章。虽然皆名“词章”,但同时走向另一个极端:经学皆考据之学,一切著作均为考据之书。袁枚对“考据”的负面定性,动摇了考据家的思想根基;孙星衍“六经皆考据”的极端说法,激发了焦循等人对“考据”探本正名。

(三)学问和词章:能否兼得与如何融会

袁枚的考据著作二分说,隐含了两个命题:考据偏重撰述,著作强调创新,故二者不可兼容;考据戕害性灵,限制想象,不利于诗文创作。袁枚强调诗贵创新,其实诗人也同样存在考据家师古泥古的毛病。考据也贵创新,并非一味承袭圣贤的陈词滥调。同样,诗人也讲求学问,博览群书方能才思泉涌。袁枚自称“每作咏古、咏物诗……无所不搜”,也承认明经能诗者大有人在。

大家名家是可以将学问根柢融于诗歌性情的。具体来说,先有考据而后才有词章。嘉庆十三年(1808)九月,阮元为齐召南诗集题序,认为写诗须有学问作为根本,尽管诗不可能全部展露其学问,但学问可以在诗中得以呈现。凌廷堪则直指袁枚,讥讽性灵派既空疏浅薄又夜郎自大的三种做态,幸亏孙星衍、焦循“力辟其谬”。有鉴于此,考据派主张以学问济性灵,多读书矫空疏。乾隆五十八年(1793)六月,陆廷枢为翁方纲诗集序云:“覃溪自诸经传疏以及史传之考订,金石文字之爬梳,皆贯彻洋溢于其诗。”陆元鋐也说:“‘性灵’之诗亦须有学问人为之。”

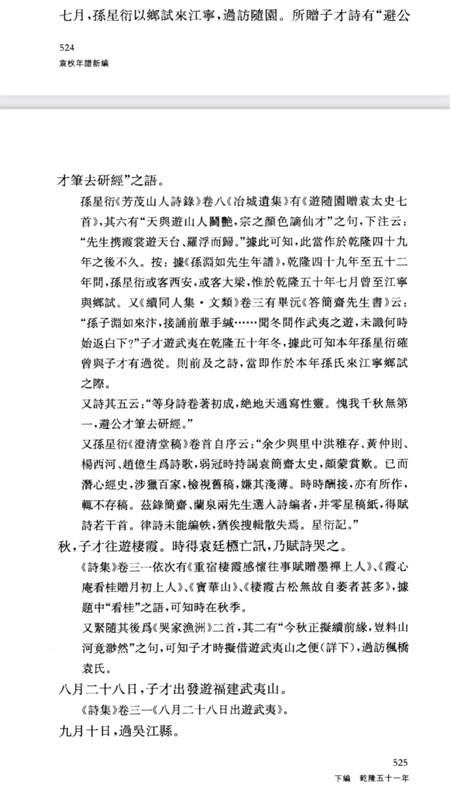

袁枚、孙星衍之过从记录(见于郑幸《袁枚年谱新编》)

讲求学问不仅是乾嘉考据学者的晋身之阶,也是骚人词客的必备素质。孙星衍《答袁简斋前辈书》就说过“技艺亦重考据”,洪亮吉也观察到连词客、画师都对《说文》趋之若鹜,可见学问气已成为文坛艺苑的潮流风向标。

孙星衍“避去研经”,志在“精神留著作”,但我们也应看到:乾嘉时期知识重建、思想重塑、文化重构的精英,也没有放弃文苑阵地的实践和改造。孙星衍不仅在文章上确有令人称道之处,还将考据之学延展至文章之学,创作大量论学之文,收录文集之中,可谓树立新风。

孙星衍在文集编纂上极为严苛:仅就尺牍而论,《问字堂集》只有寥寥四篇书信,内容皆以论学为主。作为典型的乾嘉考据学者、校勘家、出版人,孙星衍生前手自编刊文集,鼓吹传扬,有着高度的自觉意识和强烈的尚学观念。

其一,鲜明自觉的文集编刊意识。作为颇负盛名的藏书刻书家,孙星衍深知书籍出版之艰。即便如此,孙星衍还是“所为文,每数年辄自订为一集”,表现出著书传名的自觉意识。基本上每隔三四年就出版一部文集,前后总共十二卷,名曰《芳茂山人文集》,刊入《岱南阁丛书》。

其二,高标考据的文集命名方式。“如果说,明代以前学术著作而以集命名者还属个别现象,那么,到了清代这种现象则日益增多。”孙星衍、卢文弨等考据家的文集命名,正是其绝佳注脚。孙星衍远绍清初顾炎武倡导的“读九经自考文始,考文自知音始”,近承钱大昕的庭训:“有文字而后有诂训,……非别有义理出乎训诂之外者也。”以此名集,既是孙星衍尊经学古的真实体现,也顺应了乾嘉考据家文集命名的时代潮流。

孙星衍《问字堂集》目录

其三,迥异流俗的文集编纂观念。孙星衍及几位考据家代表在文体文类上引领风气的,是他们迥于时俗的文集编纂观念及其实践。孙星衍典藏丰富,却有与众不同的图书分类法:以十二部统摄群书,“不囿于经、史、子、集之限”。孙星衍如此划分,是出于购书藏书的现实考量,更是其注重经史之学的精神映射。他主张“古人之著作即其考据”,落实到文集编纂上,就是收录大量论学之文。

首先,孙星衍注重论学文的学术性,而不注重其文学性,宁可牺牲文学性也要保全学术性。乾隆末嘉庆初钱大昕、王昶等人,均对《问字堂集》大加赞赏,但也有人批评他不遵循唐宋八大家的轨范。孙星衍摒弃形式技艺上的模仿,而注重学术见识上的涵养体悟,此乃考据家不屑于传统古文而别创学术古文的重要路径。孙星衍“每自嫌文不逮意”,即所为考据论学之文是否合于性与天道、顺乎先贤旨意,而不重视辞藻、技艺层面的表达。

其次,孙星衍文集收录经史考据文章的体量大,占比高。孙星衍手自编定刊行的五部文集,所收学术文竟然近占总数的九成,首部文集《问字堂集》皆为清一色的论学述学之作。与同时代考据家相比较,孙星衍在文集编纂上可谓独领风骚。汪中与之极其相似,《述学》内篇三卷共计21篇,全是学术札记类文章;外篇有11篇,仅《伯牙事考》可算作考据之文,但占比不超过七成。卢文弨以校勘为志业,其乾隆六十年刻本《抱经堂文钞》与孙星衍《问字堂集》刊刻时间相近,学术之文的占比也难望孙氏项背。可以说,考据之文入集由广泛认同到落地实施,再推向高峰,孙星衍从中扮演了极为重要的角色。

结 语

乾隆五十一年(1786),孙星衍向袁枚宣告“避君才笔去研经”,标志孙星衍由天才诗人向学者身份的重要转变,此前已有类似转向。这也与乾隆后期最浩大持久的文化工程《四库全书》编纂桴鼓相应,因此考察乾嘉学者的文学观念及其文集编纂,有了文化重建上的时代意义。

袁枚出于维护诗坛地位、爱惜奇才的考虑,不断言说考据危及词章之弊,数次劝诫孙星衍,最终引发乾隆五十九年(1794)孙、袁的考据词章之争。从某种意义上来看,这场论争也可视作以孙星衍为代表的考据家对传统文学观念、文体编纂的狂飙突进:主张考据与词章可以兼顾,强调诗文根柢于学问;重视论学体古文,进而确立并凸显了学者之文大量入集的时代特征。

像孙星衍那样高标论学述学之文并且大量编之入集的,只能算作乾嘉时期引领潮流的小部分群体。大多数人,包括钱大昕、程晋芳、洪亮吉等考据家,其别集编纂仍然是新旧并存,甚至全部沿袭传统的编纂模式。乾嘉文集的著述化,是伴随乾嘉学术盛衰而兴替的,具有时间上的阶段性,道咸以后略显颓势,被文集经世化所接续,这恰恰反映出清人文集编纂因时而变的宏观特征。

特别鸣谢:感谢杜桂萍教授、罗时进教授、何诗海教授对拙文的指导和教正!

本文刊发于《苏州大学学报(哲学社会科学版)》2023年第2期,经作者授权转发。为阅读方便,现略去注释仅保留参考文献。

参考文献,下拉查看

[1]毕沅:《吴会英才集》,清乾隆五十五年刻本。

[2]袁枚:《随园诗话》,顾学颉点校,人民文学出版社,1982。

[3]梁绍壬:《两般秋雨盦随笔》,上海古籍出版社,1982。

[4]洪亮吉:《北江诗话》,人民文学出版社,1983。

[5]顾炎武:《顾亭林诗文集》,华忱之点校,中华书局,1984。

[6]徐珂:《清稗类钞》,中华书局,1984。

[7]王光燮:《亡女王采薇小传》,《丛书集成新编》第72册,台湾新文丰出版公司,1985。

[8]袁枚:《小仓山房诗文集》,周本淳标校,上海古籍出版社,1988。

[9]林昌彝:《射鹰楼诗话》,王镇远、林虞生标点,上海古籍出版社,1988。

[10]钱大昕:《潜研堂集》,上海古籍出版社,1989。

[11]严荣:《述庵先生年谱》,《北京图书馆藏珍本年谱丛刊》第105 册,北京图书馆出版社,1998。

[12]张绍南:《孙渊如先生年谱》,《北京图书馆藏珍本年谱丛刊》第119册,北京图书馆出版社,1998。

[13]洪亮吉:《洪亮吉集》,刘德权点校,中华书局,2001。

[14]王鸣盛:《西庄始存稿》,《续修四库全书》第1434册,上海古籍出版社,2002。

[15]李祖陶:《国朝文录续编》,《续修四库全书》第1671册,上海古籍出版社,2002。

[16]张舜徽:《清人文集别录》,华中师范大学出版社,2004。

[17]汪中:《新编汪中集》,田汉云点校,广陵书社,2005。

[18]张寅彭、强迪艺:《梧门诗话合校》,凤凰出版社,2005。

[19]刘俐君:《孙星衍的学术认同与实践》,硕士学位论文,台湾大学,2009。

[20]凌廷堪:《凌廷堪全集》,纪健生校点,黄山书社,2009。

[21]郑幸:《袁枚年谱新编》,上海古籍出版社, 2011。

[22]翁方纲:《复初斋外集》,《清代诗文集汇编》第382 册,上海古籍出版社,2010。

[23]孙星衍:《冶城遗集》,《清代诗文集汇编》第436册,上海古籍出版社,2010。

[24]孙星衍:《平津馆文稿》,《清代诗文集汇编》第436册,上海古籍出版社,2010。

[25]孙星衍:《冶城絜养集》,《清代诗文集汇编》第436册,上海古籍出版社,2010。

[26]孙星衍:《问字堂集》,《清代诗文集汇编》第436册,上海古籍出版社,2010。

[27]邵秉华:《平津馆文稿书后》,《清代诗文集汇编》第436册,上海古籍出版社,2010。

[28]王鸣盛:《问字堂集序》,《清代诗文集汇编》第436册,上海古籍出版社,2010。

[29]阮元:《揅经室二集》,《清代诗文集汇编》第477册,上海古籍出版社,2010。

[30]张星鉴:《仰萧楼文集》,《清代诗文集汇编》第676册,上海古籍出版社,2010。

[31]陈鸿森:《孙星衍遗文拾补》,《书目季刊》2011年第3期。

[32]陈鸿森:《孙星衍遗文再续补》,《中国典籍与文化论丛》第十五辑,凤凰出版社, 2013。

[33]法式善:《答简斋先生书》,王英志编校,《袁枚全集新编》第19册,浙江古籍出版社,2015。

[34]陆元鋐著,汪洋整理:《青芙蓉阁诗话》,《古代文学理论研究(第40辑)》,华东师范大学出版社,2015。

[35]焦循:《焦循全集》,刘建臻整理,广陵书社,2016。

[36]焦桂美:《孙星衍研究》,上海古籍出版社,2017。

[37]管世铭:《管世铭集》,马振君、孙景莲点校,凤凰出版社,2017。

[38]章学诚:《文史通义新编新注》,商务印书馆,2017。

[39]耿锐:《阮元〈研经室集〉外遗文辑考》,《古籍整理研究学刊》,2017年第6期。

[40]王宏林:《论清代“学人之诗”的多重内涵与诗学意义》,《苏州大学学报(哲学社会科学版)》2020年第1期。

[41]何诗海、胡中丽:《从别集编纂看“文”“学”关系的嬗变》,《华南师范大学学报(社会科学版)》2020年第3期。

[42]林锋:《作为文集一体的考据之文》,《华南师范大学学报(社会科学版)》2020年第3期。

[43]何诗海:《明清别集的著述化》 ,《华南师范大学学报(社会科学版)》2021年第2期。

[44]马振君、马辰:《孙星衍佚诗文辑补(一)》,《内江师范学院学报》2021年第9期。

[45]约翰娜·奥克萨拉:《如何阅读福柯》,王佳鹏译,北京联合出版公司,2021。

[46]蒋寅:《嘉道间诗学对袁枚性灵说的反思》,《湖南师范大学社会科学学报》2022年第1期。

[47]王祥辰:《文本于经:清人惠周惕经解的文学在场》,《苏州大学学报(哲学社会科学版)》2022年第2期。

顾问:杜桂萍

主编:于金苗

发表评论