物可以传至千年,人生却不过百岁。我们所创环境适应自己年限足矣,何苦希冀子孙后代也满意?@有料的文史

建筑是地理的反映,也是身体的延伸。

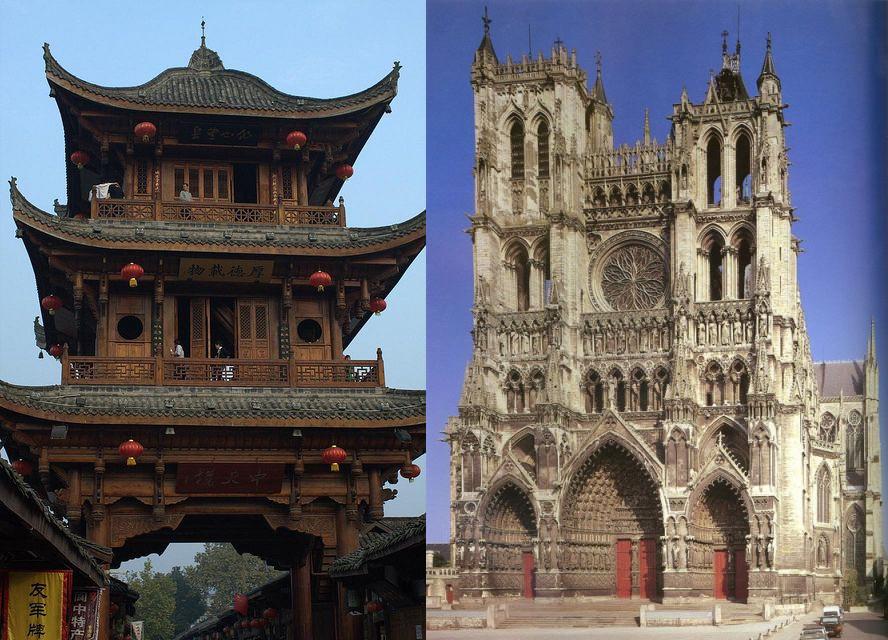

中国建筑和西方建筑,无论在建筑风格、形象内涵还是风神情调上,都存在巨大差异。

这一期,有料君就从东西方建筑一个显著的外部差异“材料”入手,和你共同探讨这个问题:

传统东方建筑一直是以木头为构架,而传统西方建筑长期以石头为主体,这暗示着怎样的文化与审美差异?

原因1:你追求不朽,我追求日月换新天

不同的语言,表达着不同的思想,流露出不同的情感;不同的建筑,承载着不同的文化,体现着不同的信念。木头和石头,就是建筑的语言。

古代西方建筑:砖石结构

西方建筑艺术的“基本词汇”是柱子,也就是那些顶天立地的石头,因为它们追求的是一种“不朽”与“永恒”:

从金字塔时代开始,西方人就把建筑物看作是一件永久性的纪念物,于是他们尽自己的可能来完成这件工作。陵墓、神庙和教堂,都是为一个永恒的世界服务,因此在建筑态度上是不惜经年累月,甚至一代接一代地去完成在思想上认为是不朽的功业。

西班牙圣家族大教堂,砖石结构

所以我们如果去欧洲旅游,很容易发现一些古迹都是几百上千年的建筑,而有些甚至还有人住在里面或者作为教堂做礼拜。西班牙著名的由高迪设计的圣家族大教堂,从1882年就动工了,现在依然未竣工还在建设中。很多著名的西方古代建筑物都是花上数以十年或者百年计的时间才完成的。

古代中国建筑:木头结构

与西方不同,中国古代的木制建筑以斗拱为“基本词汇”,指的是那些将屋檐托起的交叠曲木。它最大特点是轻盈,节省材料和时间,便于“根据新的环境而改变”:

自古以来,中国人一直都没有把建筑物看成是一件永久性的纪念物,没有号召过人民为一个永恒的世界工作。无论房屋或者整个城市,古旧了,破坏了,或者已经不再适合当时要求的时候,便索性全部抛弃重新建造。

唐代城市中随处可见的木结构建筑

我们中国人是很务实的民族,不适合当下的建筑那就重新再规划和建造,所以在历史上,除了唐、清两朝代,其它开国之君谁不是要重新建设开创自己的新城呢?

一位明代的造园学家说得好:“人和物的寿命是不相称的,物可以传至千年,人生却不过百岁。我们所创造的环境应该和预计自己可使用的年限相适应便足够了。何苦希冀子孙后代在自己创立的环境下生活呢,何况他们并不一定满意我们替他们所作的安排。”

原因2:你讲求人定胜天,我希望天人合一

埃及金字塔,”硬核“砖石结构

不同的建筑材料,给人的气质感受不同。

以石为材的西方建筑材料坚硬、沉重而可塑性弱,在质地上阳刚气十足。这背后反映了他们看待世界和自己的态度——西方原始经济以狩猎为主,地理环境较差且生活方式不稳定,时常要与自然抗争,与外敌斗争,形成了一种看重“物”的原始形态。对石材这种坚硬之物的肯定,是一种对抗的姿态,求智求真的理性精神,在人与自然的关系中强调人的力量和智慧能够战胜一切,人是世界的主人。

苏州园林,“柔软”的木制结构

与西方不同,东方各民族多生息于大河流域,生活环境比较优越且相对稳定。中国以原始农业为主的经济方式,造就了原始文明中重选择,重采集,重储存的活动方式,而且喜欢就地取材。中国建筑的亭台楼榭各种种类和使用功能虽不相同,但始终流露着天人合一的思想。这基于与自然高度协同的中华文化精神——热爱自然、尊重自然,建筑镶嵌在自然中,仿佛是自然的一个有机组成部分。以园林为代表,追求“虽由人作,宛自天开”的自然情调,木头结构建筑与自然极为协调。由此衍生发展起来的中国传统哲学,所宣扬的是“天人合一”的宇宙观。中国人将木材选作基本建材,正是重视了它与生命之亲和关系,自然与人乃息息相通的整体,人是自然界的一个环节。

西方建筑喜“石”,中国建筑爱“木”,这背后是两种文化智慧和美的结晶。

建筑是有生命的,它虽然是凝固的,可上面蕴含着人文思想。两种建筑风格,分别给人们带来了不同的生活模式、不同的心理体念、不同的审美享受。

我们与建筑,早就已经是种“诗意的连接”了。

发表评论