从人力黄包车到机动三轮车,从木制公共汽车到纵横交错的地铁,从仅有的4辆奔驰出租汽车到满大街的网约车 …… 成都城市公共交通体系,犹如这座城市的伟大进击一样,百年来发生着翻天覆地的变化。

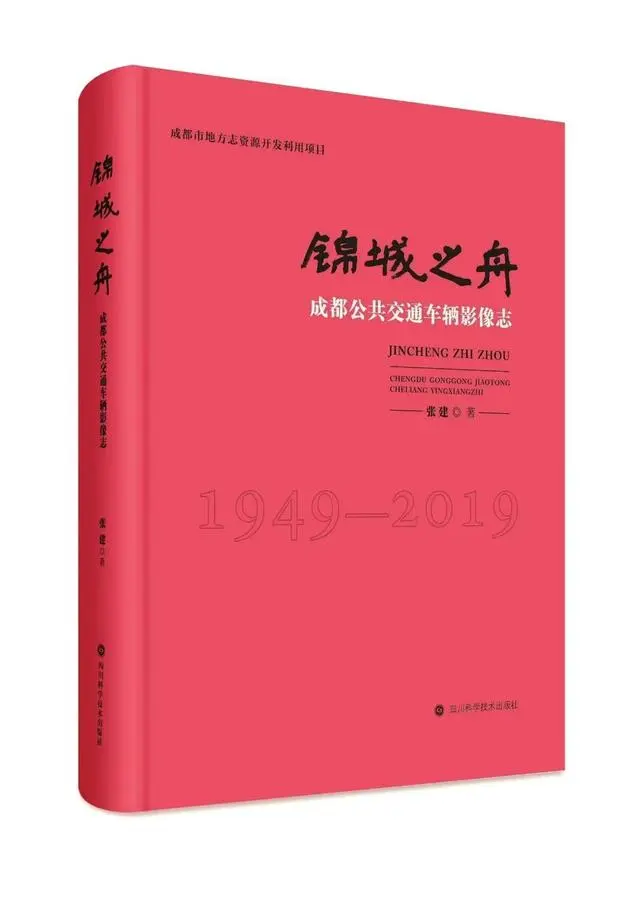

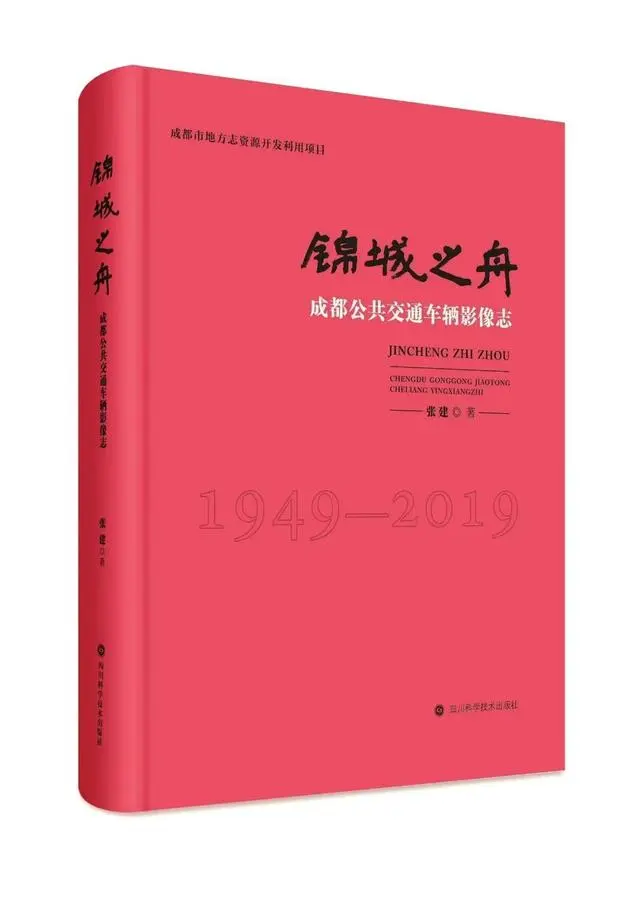

著名作家、交通文史专家、「向上智库」专家成员张建在他的最新著作《锦城之舟——成都公共交通车辆影像志》中,以160余幅历史图片、40万文字,为百年成都公共交通留下了珍贵的城市记忆。而且不同于一般的历史专著,这本书中的史料之翔实、细节之丰富、颗粒度之细腻,随手翻开一页,那些吉光片羽就像从历史的长河中苏醒了过来,在你眼前闪闪发光。

《锦城之舟——成都公共交通车辆影像志》(初版)于2021年1月被列入首期 “ 成都市地方志资源利用开发项目 ” 。值得一提的是,「成都向上」也是这本书的支持单位之一,让我们倍感与有荣焉。

连同这本书,五年来张建一共出版了四本专著,前三本分别是《从清朝开来的的士》(2017年)、《百年车风景》(2018年)和《成都公共交通70年》(2019年),几乎凭借一己之力,描摹出了成都公共交通百年历史长卷。他不仅是成都城市交通史第一人,他的著作更是中国第一本关于城市公共交通发展史的专著,开创了该领域研究出版的先河。

见证着成都城市公共交通的沧桑巨变

张建家住青羊区家园路,到他家去现在有两条最便捷的公共交通路线,一条是地铁7号线,一条是二环高架上的BRT。我们的话题,就从成都公共交通近年来的 “ 提速升级 ” 开始。

谁能想得到,张建既非科班出身,也不是毕生埋首故纸堆的历史学者,说起来,他是一位成都 “ 老 ” 公交人。从1978年22岁时加入成都公交公司、成为一名光荣的驾驶员开始,再到后来的团委书记、公交集团副总、董事,2016年退休时,他已经在成都公交系统整整工作了38年,几乎把自己的一生都奉献给了成都公交事业。

既是亲历者与见证者,又是与建设者与推动者,在张建看来,公共交通是一座城市的主动脉,也是经济发展和社会进步的助推器。一部公共交通发展史,就是一座城市进化史的集中体现。与成都的公共交通近半个世纪的持久浸染,种种经历和思考通过长期积累后的丰厚沉淀,为他今后的写作奠定了坚实基础。

2008年兼任成都蓉城出租汽车公司董事长时,他创办了成都第一个的士综合服务站和的士司机文化服务站,开始有意识地收集成都出租交通的相关文物和历史影像资料,随着文物资料积累的越来越多,他对出租交通历史的了解也越来越深入,逐渐萌生出一个想法:“ 为什么不把这段历史记录下来呢?”

说干就干,退休之后,他有了完整的属于自己的时间,立即开始奋笔疾书,2017年,首部著作《从清朝开来的的士》出版。

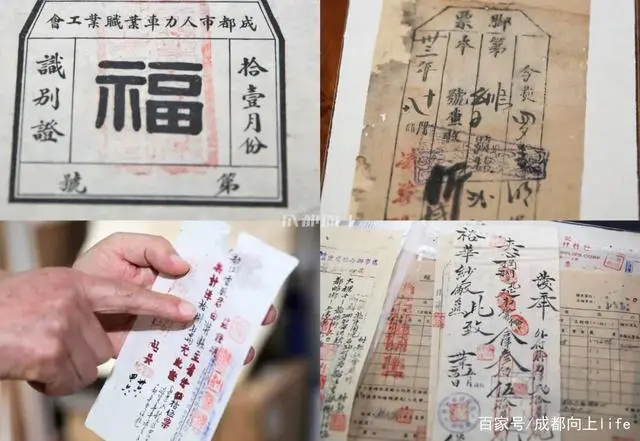

△ 公共交通载具的变迁

就是城市飞速发展的缩影

在对大量原始史料研究考证的基础上,张建把成都出租交通史的源点上推了100多年,这不仅是一个颇具新意的论点,也是他对历史研究的新贡献。《从清朝开来的的士》一书也获得了成都市哲学社会科学规划项目立项,并由国内15家知名出版单位及平台联合推荐为2017年第9期军事历史好书。

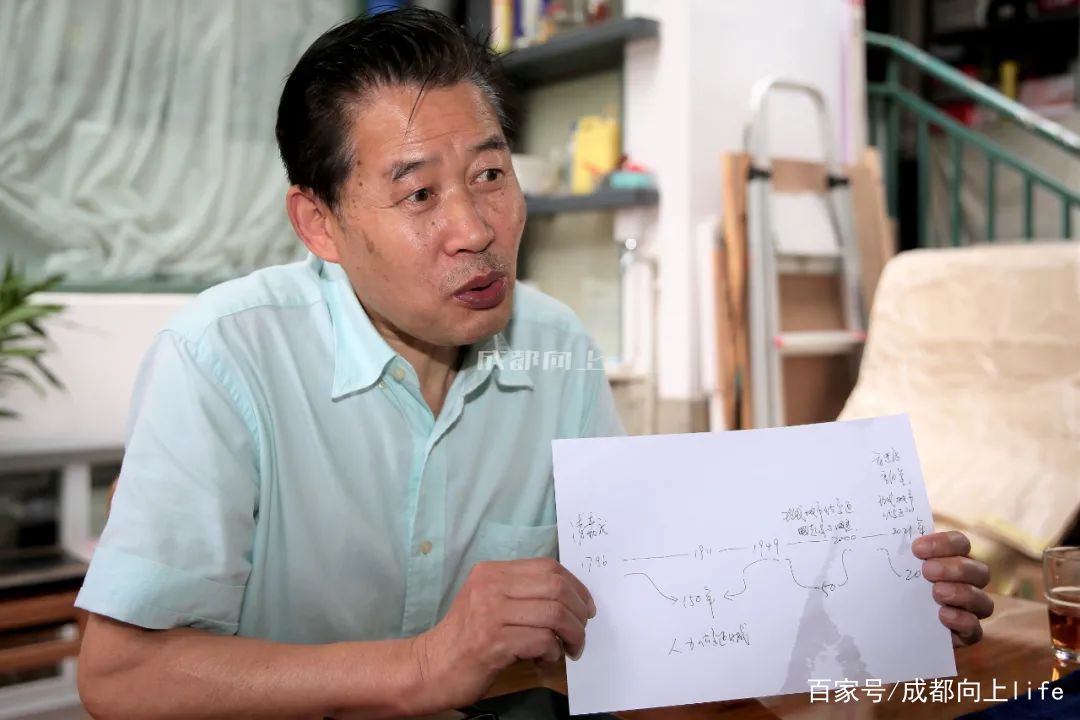

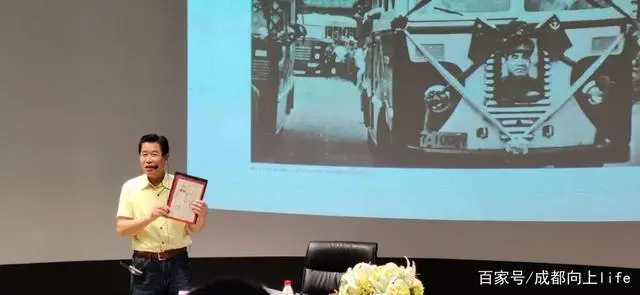

△ 成都百年公交史,在张建口中娓娓道来

“ 第一本书足足写了两年,就把我的窍门打开了 ” ,张建笑言。作为一名曾经的 “ 文艺青年 ” ,早年酷爱文学,所写的诗歌、散文、小说曾多次在报刊发表并获奖,但此后由于工作繁忙,他不得不暂时放弃了这个爱好。没想到退休之后,蛰伏多年的“写作梦”竟然又再次开花结果。

或许正是得益于这份文学素养,张建的成都交通史系列专著,除了勾勒出清晰的历史发展脉络,更花了大量的笔墨在历史人物 —— 特别是正统史籍常常忽略的小人物身上。成都第一位女公交驾驶员周惠群、首辆“女子教练车”教官魏长举、成都首批公营 “ 黄包车 ” 车夫之一的曾绍成、成都第一位 “ 承包车的哥 ” 钟世全 …… 在张建的书中,这些 “ 小人物 ” 不仅有名字、有影像,而且形象生动,读来津津有味,让大部头的历史专著不再令人望而生畏,从此有了更多的温度和人情味。

△ 张建多年来收藏的各类城市交通票务

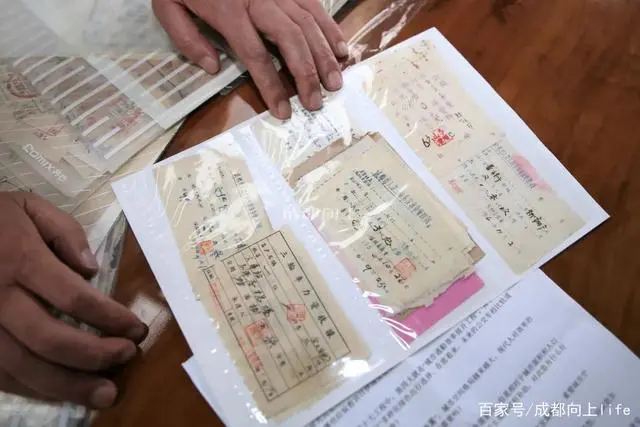

在连续出版了四本专著后,张建依然没有止步,目前正潜心于他的第五本书,名字都想好了:《纸典记——成都百年交通票务图志》。这本书之所以能成立,正是得益于他多年来对各类城市交通票务的潜心收藏。这些在旁人看来毫不起眼的 “ 废纸片 ” ,在张建眼中都是弥足珍贵的文物。

说到兴头上,张建为我们抱来了整整两大纸箱收藏品(仅是他藏品的一部分),这些藏品都分门别类地用文件袋和集邮册装好。他小心翼翼地取出来,收据、车票、凭证、发票、印花 …… 每枚发黄的纸张后面,都用一段不为人知的故事,他如数家珍, 一一 为我们娓娓道来。

背后都有一段鲜活的历史记忆

其中一份手写的收据让UP君最感神奇,它是上世纪60年代一位年轻人乘坐公交车出差时留下的。60多年后,这位年轻人已成为国内著名画家、作家和出版人,并为张建的著作作序。当他在张建那里看到这份收据时,立刻回忆起了往事,连声惊呼不可思议!

当你真心渴望某样东西时,整个宇宙都会来帮忙。多年下来,张建几乎集齐了成都城市交通百年各个历史阶段的票据,学界对此评价说,经济、社会、民俗、交通 …… 各个领域的专家都能从这些票证中找到自己研究所需要的东西,张建收集这些原始资料,是非常宝贵的 “ 母本 ” 。

在采访过程中,张建还为我们揭密了一段往事。2000年时,他和同事们受命到日本学习城市公共交通优先系统(BRT),半年之后,日本相关专家受邀来到成都,与城市交通多个部门联合制定了一整套BRT系统规划。尽管受限于当时的条件,这一规划并没有立即落地(成都首条BRT线路在2013年6月正式投入运营),但是日本专家的提醒让他记忆犹新, “ 城市不能以个人出行为主体,必须要以公共交通为主 ” 。

20年过后的今天,成都市已迈入中国地铁 “ 第四城 ” ,城市通勤效率提升被列入 “ 幸福美好生活十大工程 ” 之一,TOD模式正在重构城市形态、重塑城市格局,当年的愿望一步步变为现实。回忆起往事,张建感慨不已, “ 公共交通就是城市的一面镜子,时时刻刻映照着这个城市的人和他们的时代。 ”

发表评论