本 文 约 5100字

阅 读 需要 13min

提起李白,你对他的第一印象是什么?

可能是“笔落惊风雨,诗成泣鬼神”的诗仙,可能是潇洒一生、浪漫为怀的青莲居士,当然,也可能是占据了中小学课本里必背古诗半壁江山的知名作者。

在我们的脑海中,不论哪种形象,李白身边似乎都有一物相伴——酒。

长安市上酒家眠的李白。来源/纪录片《中国》截图

俗话说得好,“李白不喝酒,哪有唐诗三百首”!既然如此,有人一定会问——那李白离了酒,他真的就写不了诗了吗?

问得好,下次不许再问了我们这就展开一番“严谨”地推断。

用“证据”说话

现在做推理、下判断,都讲求“证据”,一个是人证,一个是物证。

关于李白不喝酒还能写诗这件事,很遗憾,没找到人证;可若论李白酒后写诗这件事,那确实是人证“确凿”。

与李白并称“李杜”的杜甫,经常毫不吝惜笔墨地赞扬他的好朋友李白。从杜甫的视角看,李白就是酒和诗最完美的结合体:

李白斗酒诗百篇,长安市上酒家眠。

天子呼来不上船,自称臣是酒中仙。

由此可见,李白一斗酒下肚,仿佛“开了挂”,立刻就能作诗百篇。如果要寻他,那么大概率能在长安城的某家酒肆找到醉卧席上的他。对李白而言,压根不存在“喝酒误事”这一说,因为即便是皇上召见,他也会云淡风轻地撂下一句:“臣可是酒中仙啊!”

辛柏青饰演的李白,在“极乐之宴”上醉卧酒池旁。来源/电影《妖猫传》截图

诗歌多少有点夸张的成分,但是杜甫还算实事求是地呈现了李白的日常行为,毕竟李白笔下的自己是这样的——“兴酣落笔摇五岳,诗成笑傲凌沧洲”,兴酣之时,他落笔可使五岳摇动;笔落诗成,一声啸傲,直接凌越沧海。

除了好友,李白后世的“粉丝”之言也足以证明李白酒后作诗是常态。

时间来到明代,江南的月亮又缓缓爬上了屋檐。一小生坐于院中,被如水的夜色包裹,四下无声。姑苏城郊的晚风甜丝丝的,他抬头便看到桃花朵朵,微微透过花瓣的,是清凉的月色。

南宋·马麟《秉烛夜游图》,画中人伴着月光,夜赏春花海棠。来源/台北故宫博物院

小生倏地想到了李白,想到了李白的诗,也想到了诗中的月亮。“这如今李白已仙去多年了,一轮明月又已经走过了几轮圆缺呢?”思绪飘转,他又想到后人代代吟诵着李白诗中的月亮,却鲜有人能与之比肩之,自己也是如此。于是,他端起酒杯,想学着李白曾经的样子在月下饮酒,如此一来似乎也可以作诗千首了。

这名小生,人称“吴中四才子”,人们可能更熟悉他的字——伯虎。唐伯虎作为后生,其模仿李白喝酒写诗的行为,也提供了充分的“反面”人证,足见李白的确是酒后出名句。

明·唐寅《秋山高士图》。来源/克利夫兰艺术博物馆

所以,若论人证,只能证明李白喝酒才写诗,不能推断李白不喝酒究竟还能不能写诗。我们不妨再来看看“物证”。

最好的证据就是李白自己的作品。传闻中,当年李白留下的那个“绝对”,榫卯相器地成为我们推断的重要证据。

那年夏天,李白还是少年。一日,他游至江油青林口时,已是薄暮时分,遂寻了一处客栈住下。因为江油是他的家乡,所以不少乡亲都认得他,一眼就能认出这个年少成名的诗人。找明星要签名可不是现代人的专利,这家客栈隔壁铁匠铺的白铁匠听说李白就住在他隔壁,赶紧提着好酒好菜前来,想向李白求一副对联,这要是挂在大门口多有面儿!

四川江油李白故里鸟瞰。来源/纪录片《跟着唐诗去旅行》截图

李白听闻铁匠来意,爽快地答应了。两人边喝酒边聊天,李白几杯酒下肚,诗兴渐起。他一个箭步走到房中案前,提起笔,晃晃悠悠蘸了蘸半干的墨,稍加思索,大笔一挥,上联已然腾于纸上:

“青林口,白铁匠,生红炉,烧黑炭,坐南朝北打东西。”

早就闻声而来、站在一旁围观的老乡们听着李白边写边念出的这十数个字,齐声叫好,大赞个中妙处——不仅囊括了铁匠铺的各个元素,还将四种颜色、四个方位巧妙地融入其中,妙哉!妙哉!李白也乐于其中,拿起酒杯又是一通豪饮,可还没写出下联,他就睡着了。

铁匠见状,只能先将李白扶入房间休息,下联待次日再议。一夜很快过去了,太阳当空照,李白熟睡一宿,神清气爽地下了床,全然忘记了昨天写对联的事情,拾掇拾掇便扬长而去。

这“孤零零”的上联一直到今天,也没等到一个足够相配的下联。

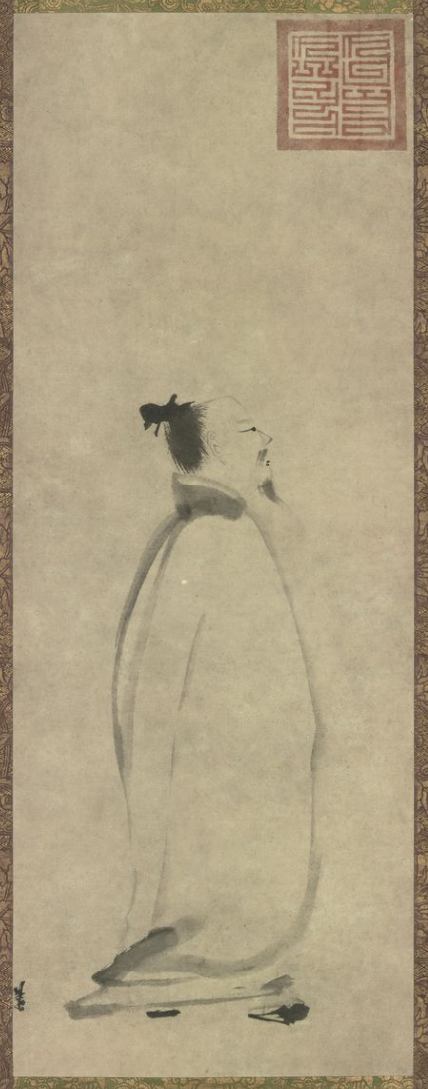

南宋·梁楷《太白行吟图》。来源/东京国立博物馆

这可能是个不尽真实的杂谈趣事,但是它能在坊间流行至今,再次证明,李白喝酒写诗是深入人心的。那么,李白的其他诗作呢?他写了那么多,总该有几首和酒无关吧?

当然有,比如人人耳熟能详的《静夜思》。那是一个万籁俱寂的夜晚,只有清冷的月光洒在紧扣柴扉的小院。李白在屋中难眠,“举头望明月,低头思故乡”。月亮在他这里,也不止一次和离愁别绪相伴,比如还有“秋风清,秋月明,落叶聚还散,寒鸦栖复惊”,萧条景象令人叹息。

不过,即便月亮还是那个月亮,喝了酒的李白也不是那个李白了。有了酒,还能有啥孑然一身的内心悲伤独角戏呢?都不是事儿!即便大晚上只有一人独酌,李白也可以很自然地与月亮干杯、同影子对饮。尽兴时,“我歌月徘徊,我舞影零乱”,哪怕依然孤独,也大不了与月光相约,他日在银河相见。

明·仇英《春夜宴桃李园图》,李白正与其诸从弟在桃花下夜饮,此时他不再孑然一身了。来源/故宫博物院

所以,综合人证与物证,李白喝酒写诗是被反复证实的,李白不喝酒也能写诗应当亦是合理的,只是他酒后更能出好诗,甚至还是量产的诗。而且,还真有人对李白的酒诗做过统计,曾与苏轼同游的方勺在《泊宅编》中说,李白有诗“二千八百首,饮酒者八百首”,可见其诗含“酒”量之高。

诗中有景,有情,有生命力

在李白写诗的过程中,起关键作用的自变量就显而易见了——酒。“诗仙”在酒的催化下,都写出了哪些可“摇五岳”的诗呢?

诗中有景。日暮时分,江水滔滔,李白半醉半醒间抬起头,“遥看汉水鸭头绿”,碧色江水,宛若鸭头的颜色一般。再饮一杯,他又看了一眼,这江水却倏地“恰似葡萄初酦醅”了!在李白眼里,这就是刚酿好的绿葡萄酒。

诗中有乡愁。身在他乡,游子觅归,连李白也伤感,情不自禁地感慨:“此夜曲中闻折柳,何人不起故园情。”但李白一旦和酒相逢,乡愁就是另一回事了。他嗅着兰陵酒迷人的味道,“但使主人能醉客,不知何处是他乡”,潇洒如他,不知不觉间,在一杯酒里回到了故乡。

诗中有情谊。春天来了,江南酒肆又到了送别的时节,可李白不喜欢伤春悲秋,他赏着窗外柳絮纷飞、品着屋内吴地佳酿,对送别场面略作记录,“金陵子弟来相送,欲行不行各尽觞”。当大家都忙着告别和难过的时候,李白的思维早就飘到外太空了——“请君试问东流水,别意与之谁短长?”试问滚滚向东的江河与这离情别绪,谁更绵长?

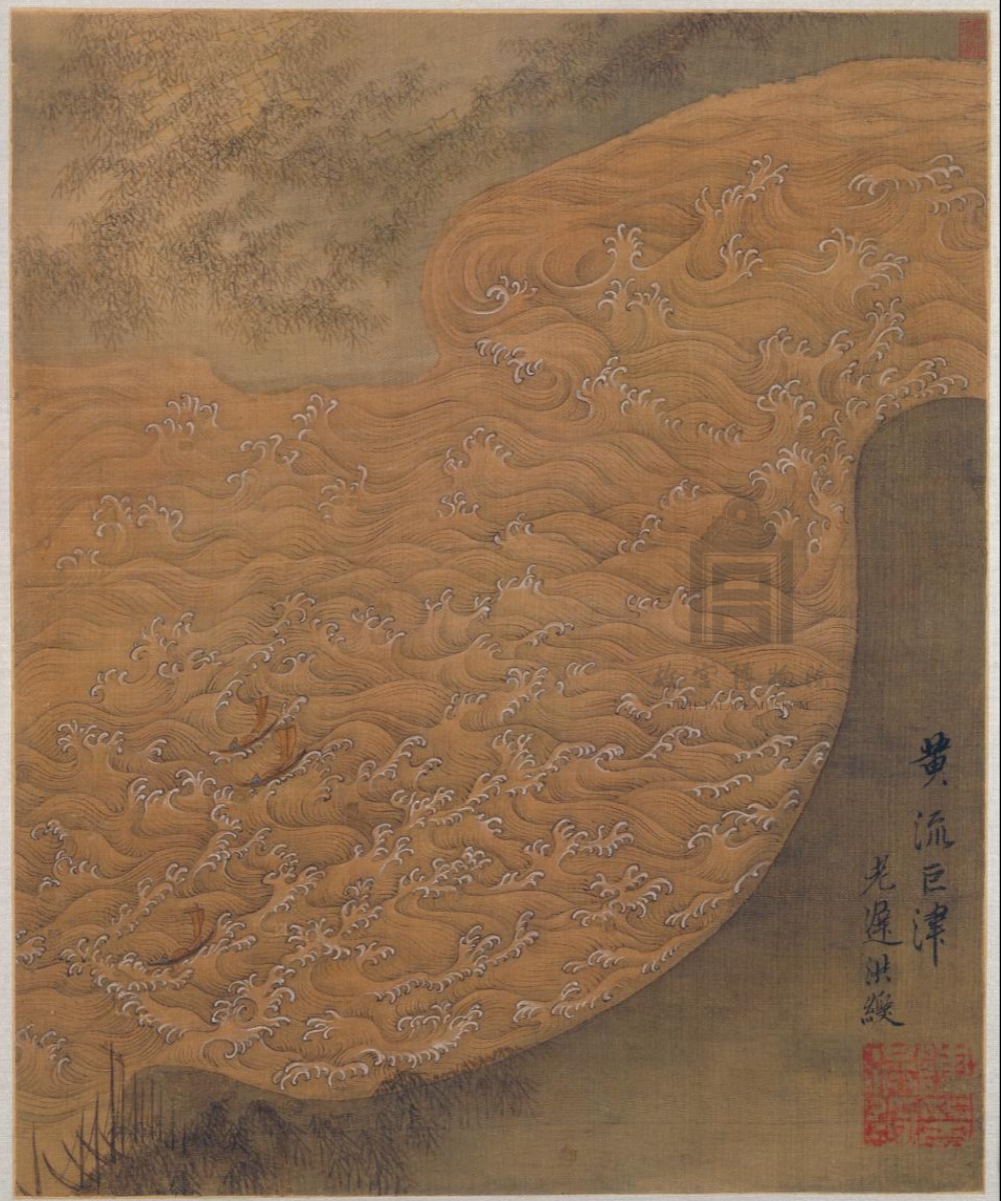

诗中有生命力。“君不见黄河之水天上来,奔流到海不复回”,这是李白笔下最气度恢弘的酒诗,寥寥数字,黄河之一泻千里、澎湃往复之势跃然纸上;人生如逝水,光阴难再,我们还愁什么?怨什么?不要虚度时光了,赶紧做点正事吧!有钱没钱,都来喝酒,“与尔同销万古愁”。

明·陈洪绶《黄流巨津》。来源/故宫博物院

诗中有乾坤,酒中有诗魂。在李太白的笔下,墨水也透着由酒精分子挥发而来的香气,悬腕、运笔、逆入平出,纸张的纤维一丝丝被豪情浸染,千古的名句一笔笔被浪漫填满。“酒予诗以壮思,诗予酒以雅怀”,李白本人也毫不避讳地指出了酒的魅力——“且乐生前一杯酒,何须身后千载名”?

是啊,千年后虚名何在?早已灰飞烟灭、不知去路。可诗中的景色、乡愁、情谊、生命力,早就在口口相诵中生根发芽。而这些诗歌的背后有个“幕后英雄”,它似乎不起眼,却无处不在地赋予了诗歌更长久的生命,它就是酒。

酒与李白的相遇,孕育出了千百诗句;而酒中佳酿与李白的相遇,会催化出一个终极浪漫的宇宙。人因多样的经历而丰满,酒因特定的水土而浓香,李白与酒中佳酿的相遇,或许就应该发生在一个地处西南、盛产美酒的地方——古戎州。

让我们将对李白的猜想拉回他的青年时代……

朝阳初现,古戎州(今四川宜宾)的河边早已开启了一天的奔忙。这里有蜀地的青山碧水,有蜀人的逸兴豪情,也是美酒酿造之所在。身体壮实的汉子们负责担水、运粮,只有那些肯吃苦、勤钻研的学徒才会被师父允许学习如何用日常的粮食“变”出直通灵魂深处的佳酿。

时间在劳动中过得飞快,临近中午,忙碌一夜的学徒们正准备下工,忽然听闻前面店里来了位年轻人,颜值挺高,仗剑简装,张嘴就问:“这里有何美酒?如此之香!”徒弟们觉得好奇,纷纷跑去一探究竟。待见到时,这位青年竟已是酒杓在手,正在旁若无人地凝视着杯中美酒,浅酌一口,再安逸地砸吧几下嘴。众人此时还不知,这位青年正是年少成名的李白。店家担心收不到酒钱,不时催促青年快快支付。不过李白好像什么也没听见,还沉醉在这佳酿当中,只见他摇摇晃晃之间,眼神倏地亮了,大声念道:“峨眉山月半轮秋,影入平羌江水流。夜发清溪向三峡,思君不见下渝州。”

此时正是开元十二年(724),彼时李白“仗剑去国,辞亲远游”,正是在离开蜀中赴长江中下游的途中,想来定是船行至戎州,顺着酒糟的香味寻访而来。李白所吟诗作正是对当时及后世的诗歌创作颇有影响的《峨眉山月歌》,全诗虽仅28字,却出现了5个地名,这在所有唐朝诗词中绝无仅有,也显示出青年李白的绝世才学。

其实,对李白这首诗背后故事的猜想也并非无所凭据,从地理上看,古戎州正是李白出蜀启程之地和计划抵达之地的中转站。我们不妨大胆猜想,也恰恰是在这片土地上,李白与佳酿的邂逅写就了融山水、乡愁、情谊与生命力于一体的千年佳作。

过客总是匆匆,唯有“双向奔赴”才隽永。不管李白来与不来,古戎州的河边酒坊每天都记录着一段又一段用双手成就美酒、用匠心浇灌佳酿的故事。也正是有这些被长江古河水滋养,在蜀地“土生土长”的酒,才有了李白的名诗和传承千古的浪漫。

诗和酒自古相生相随,彼此成就。昨天的古戎州,今天的宜宾城,酒的故事仍在延续。透过李白的诗酒人生,五粮液携手青年导演陈硕带我们走进拥有4000多年酿酒史的古戎州(今四川宜宾),揭开另一段“杯酒千年”的故事。

片中微缩的景观除开头部分,其余均为泥塑实景拍摄。

古戎州地处金沙江和岷江交汇之地,从这里开始,滔滔江水被正式称为长江。从先秦时期开始,这里的僚人就曾酿制清酒;南北朝时期,彝族人采用小麦、青稞等粮食混合酿制了一种咂酒,开启了采用多种粮食酿酒的先河;到了唐代,戎州官坊用四种粮食酿制了一种“春酒”,杜甫途经宜宾品尝后,即兴吟出“重碧拈春酒,轻红擎荔枝”之佳句。时间来到1368年,一批古窖池在这里建立起来(据悉,目前四川省文物考古研究院“考古五粮液”研究项目成果从实物角度将五粮液古窖池群为代表的曲酒发酵窖池的酿酒技术和历史年限上限提升至元代)并持续不间断酿造至今,已有654年历史,传承千年的酿酒技艺也得以在这批古窖中被代代匠人传承与发展。

宜宾当地,拥有654年酿酒历史的明代古窖池——长发升(今五粮液501车间)

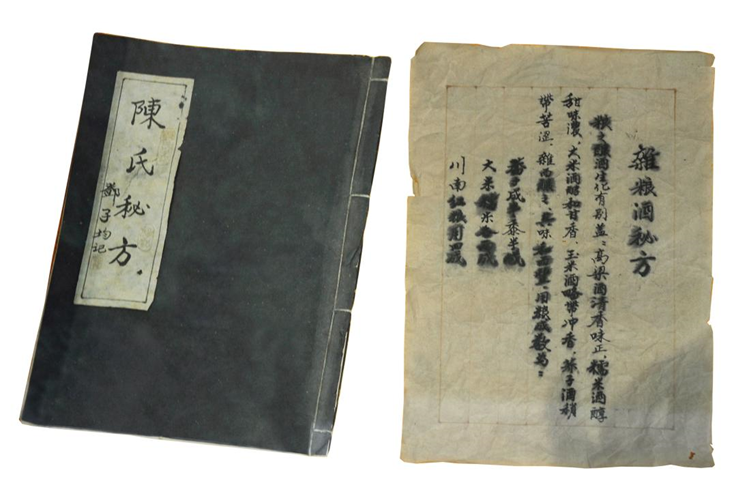

杯酒千年,五粮液始于唐、兴于宋、成于明,与文化交融共生,一代代五粮液人秉承前人经验和匠心传承,在《陈氏秘方》的基础上,优化配方比例,成就了“香气悠久,味醇厚,入口甘美,入喉净爽,各味谐调,恰到好处”的独特风格。1909年,晚清举人杨惠全品尝后,认为“此酒集五粮之精华而成玉液”,将坊间俗名“杂粮酒”更名为“五粮液”。如今,五粮液已升级到第八代,每个时期的五粮液都是时代不可磨灭的缩影。

邓子均提供的“陈氏秘方”

今天,诗仍在,酒仍在;山水乡愁仍在,情谊仍在,生命力仍在。千年前舌尖上的那一抹醇厚的粮食香气,被五粮液千年的传承孕育着;铜壶刻漏,斗转星移,停留在今天的舌尖。

“唯愿当歌对酒时,月光长照金樽里”,当年太白举杯,以酒作诗,望月慨叹。今人又举杯,酒中却多了些许细腻的香气,也多了千万分古韵的厚重。

这是国人的文化印记,回味悠长,万古流芳;这也是五粮液的千年传承,匠心不变,杯酒千年。

参考文献:

[1]傅德岷,卢晋主编.唐诗宋词鉴赏辞典[M].武汉:湖北辞书出版社,2005.

[2]王玉成,邢慧斌.唐代诗酒文化特征及形成原因初探[J].河北师范大学学报(哲学社会科学版),2009,32(03):84-87.DOI:10.13763/j.cnki.jhebnu.psse.2009.03.012.

[3]唐燕飞.诗酒风流——从李白饮酒诗看中国酒文化与诗人创作之联系[J].贵州文史丛刊,2010(02):22-26.DOI:10.14040/j.cnki.52-1004/k.2010.02.005.

[4]朱承.诗酒精神:《将进酒》的哲学之维[J].江南大学学报(人文社会科学版),2020,19(02):46-52.

END

作者 | 北辰

编辑|詹茜卉

校对| 李栋

发表评论