散文是一种古老的文体,它用途广、内涵大,除诗歌、小说、戏剧、曲艺等之外,包括历史著作、学术文章都可以纳入散文的范畴,成为广义上的散文。

中国史学与散文更是有着血浓于水的情缘。

我们最早的散文是关于祭天问卜的记录,是一种达意大于表情,实用性大于审美性的公文。它的撰写者是祭司。祭司不仅负责沟通人神,而且负责记录战争征伐、帝王大师、朝代更替。当时,识文断字是祭祀阶层的垄断权力。祭司是甲骨文的书写者,同时也是最早的历史学家。这种现象被称为巫史同源。我们今天去安阳的殷墟就能见到这些简短的文字。

西周以后,散文逐渐脱离宗教,成为总结历史兴亡的主要载体。春秋以来,百家争鸣,无论显赫如儒家、墨家,还是玄妙如道家、名家,无不从历史兴亡中寻找论据,证明观点。老子是周代的史官,《老子》一书就是对历史兴亡高度总结提炼而写出的散文诗。《尚书》、《左传》、《春秋》等书是先秦的散文经典、千古范文,同时也是历史巨著,为中国文体和文章创立了范式和规矩。史学与散文共生同源,你中有我、我中有你!

之后的中国文学一提散文,自然脱不开“文必秦汉”的范式。

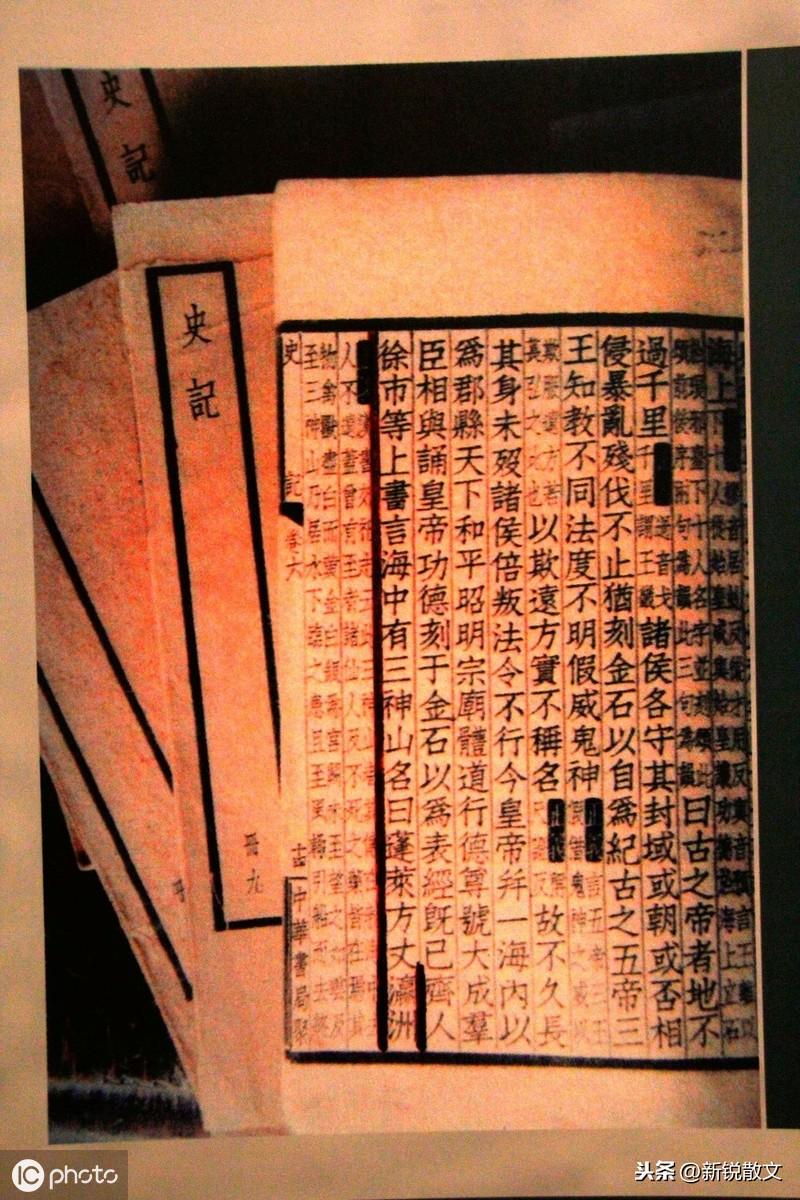

《史记》更是先秦散文的典范,司马迁把史学著作提升为世界一流的文学名著。从此,中国散文作家就自觉不自觉地从记史传统中汲取营养,并形成一种路径依赖,形成了散文以“才”为主的滥觞。

汉代以来的大散文家必以学养为根基,学、情互融,以学养文,以学彰情。但是,寻求抒情和记史的最佳平衡点是不容易的,往往一不小心,就步入“掉书袋”的死胡同。

到了魏晋,文人开始有意识地加重文章的抒情性,从而开辟了散文的新境界。文章不再是说教的工具,而成为抒情载体和媒介。

从此,“才”不再一家独大,“情”成为散文的另一极。才、情逐渐融合为一体,成为中国散文的灵和魂,成为散文的必备要素。

唐代史学家刘知几说,有良好的品德、宏远的见识、卓越的才华,才能成为一名优秀的历史学家。其实,这也是成为一个优秀散文家的必备条件。根据散文的特点,我们也可以把散文家的必备素质归结为两点,一个是“情”,一个是“才”。

情,不是滥情、虚情,而是一种美好的情愫。

它是一种向上、向善的道德力量,是驾驭才识与见识的骑手。一个“三观”端正的人写出得散文才可能优美、耐读、好看。反之,即便这个人很有才,对历史变迁也很了解,很有学养,也写出过不错的文章,但终归难以成为第一流的散文家。

才,是一种学养。

在我们这样一个历史悠久、史料丰富的国家,历史学是最基本的、最为人重视的人文素养。中国人的学养中,一大部分来自对历史的理解和领悟。但这个历史不仅指记录在故纸堆里的学问,更多的是在历史观点与生活体验的结合,是当下的生活、活着的历史。

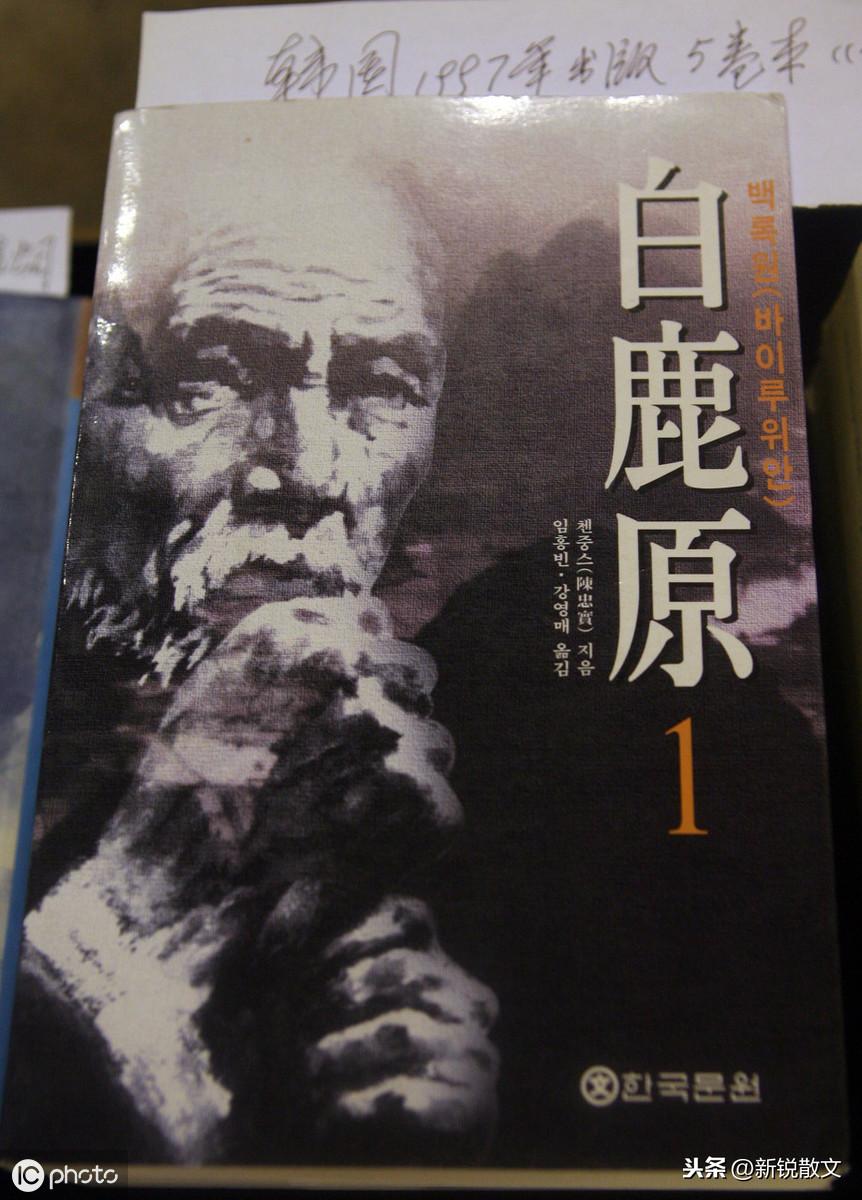

我们要从汉唐人的历史著作中学习知识,增长经验,获得思考问题、看待社会的方法,但不能机械地搞知识堆积,就历史学历史。我们要注意当下,从当下的琐碎中寻找有价值的东西。要抓住其中有价值的东西,并把它放在历史的长河中去比较、思考、提炼,如此才有可能写出好文章。路遥发现了改革开放与青年命运的关系,陈忠实抓住了进进行革命与维护传统的矛盾,贾平凹扣住了经济社会转型时期人文知识分子无所作为的现象,于是就有了《平凡的世界》、《白鹿原》、《废都》。因此我们要在活的历史中寻找文眼,发现价值。

如果,你不善于阅读身边的历史,你就缺乏写好文章的源头活水。

好的文章没有定法,但它一定是亲切的、有才情的。最好的文章是平实的,我们读李白的诗、苏东坡词和文,都不会有大的阅读障碍。故作高深的文章,打眼一看的时候,觉得高山仰止,但细细读来,就会心生厌倦。

我们读书,特别是对历史兴亡变迁进行学习的时候,我们要用一种比较开阔的视野去看待它,用人性去解读它,用善良去谅解它,不能求全责备。在生活中,我们更要拷问自己,不要只是拷问别人,要体谅他人、要发现他们身上的朴素情怀。

我一直觉得多“情”比多“才”更难。情的底色是善良、真诚,是朴素、直白。最好的文字是朴素的,它淡而有味。如高山春茶,细细品咂,味道更加浓郁。这样的散文才会耐读、有品位。这样的文章就像露出水面的冰山一角。它的惊艳有赖于水下的冰山支撑。这冰山便是才学,不轻易外露的,露出来的只是情,让人看得懂、很亲近的情感,然而给予它支撑的是才学,是你对历史的感悟。

以情去学史、用史,你才会拥有点睛之笔。

才与情是合抱在一起的。有情,文章才会有灵性。没有情的文章就像没有点睛的龙,无论多么雄壮华美,都是物。

有一首《泛舟》(宋理学家朱熹)诗是这样写得:“昨夜江边春水生,艨艟巨舰一毛轻。向来枉费推移力,此日中流自在行。”行船应选择“春水生”时,自然“中流自在行”。由此,我们领悟了一个道理,只有不断积累才情,自有春水生的那一天,自会有写出好文章的那一天。

作者/李波,整理/郑彦芳。

发表评论