ISBN:978-7-303-15987-1

出版社:北京师范大学出版社

丛书:北京师范大学史学探索丛书

出版时间:2016年07月

类别:天文学史-研究-中国

关于本书

春秋之前,学在王官,有其事必有其官,有其官则必有其学。在上古时代,不同的知识观念派生出相应的职事需求,不同的职事需求推导出相应的社会功能,不同的社会功能催生出相应的话语方式,而最后不同的话语方式表现为相应的文献形态。在先秦头绪纷繁的知识系统中,渊源最古的便是天学知识。这项知识可以追溯到殷商或者更早的四方祭祀活动,其本身就具备知识与观念的双重属性。萌芽于先商,发展于战国的天学,始终体现着知识与观念的交缠。在中国上古史这段重要的制度创造时期里,天学知识以其深刻的观念性和广阔的阐释空间,很快成为政治制度的思想资源。在商周代际,巫觋被吸收进了史职体系,并利用天学知识中的“授时”传统,对政治作出“时”或“不时”的价值判断,建立起独具特色的史官话语;另一方面,他们对自然秩序的背后推动者,亦即“天”的阐释,构成了殷周革命的合法性来源。到了战国末期,诸子基于各自的学派立场,在天学作为政治哲学及科学的本体论和技术层面分别进行了重构或扩展,其中,稷下学者与阴阳家是其中最明显地继承了上古天学知识观念的群体。他们创立了最具野心的“五德终始”宇宙图式和“月令”话语系统,打破了王权“立中”的绝对性,再次印证了天学话语及其传承者在上古权力话语的建构中扮演着重要角色。

本书立足于对知识观念、功能制度、文体形态的综合考察,试图以上古天学知识和观念为中心,以时间为轴,纵向梳理出从殷商到战国,知识的发展与功能的变迁,是如何影响着文献的写定与人们的言说。

关于作者

林甸甸,北京师范大学历史学院博士、博士后,现为北京师范大学历史学院教师,研究方向为中国古代史、古代科技史。

目录

前 言1

第一章观象授时:商代的天学与权力6

一、殷商的天学知识与时间观6

1.星象历法的知识进步6

2.四气二季的观念生成9

二、“玄鸟生商”与“绝地天通”14

1.凤鸟神话的授时遗迹14

2.知识垄断与权力起源19

第二章立中序时:西周春秋的天学与制度25

一、以时序政的观念渊源25

1.“时”:知识与观念的一体两面25

2.“政”:时间秩序的政治合理性30

3.世序天地:史官的天学背景33

4.政以和时:理念与制度的交响41

二、西周官制的时序建构46

1.四时五方的宇宙观与中央王朝的建立46

(1)立中以受命46

(2)经野以体国55

2.《周礼》中的官制与时序60

(1) “天六地五”的官制总纲60

(2) “四时布政”的官制序列65

(3) “期年历月”的行政周期80

第三章 应天顺时:战国的天学与阐释89

一、作为公共知识的天学89

1.《易》:天文的象征功能89

2.《礼》与《乐》:时间的秩序崇拜94

3.《尚书》:天命的观念建构97

4.《诗经》与《楚辞》:天学的民间记忆103

二、战国诸子的政治天文学121

1.王权陵夷与学术下渐123

2.战国诸子的天学话语125

(1)儒:天人秩序的譬喻式论证128

(2)道:自然主义的宇宙哲学140

(3)墨:“天志”与“天命”的褒贬之间152

(4)法:从“时”到“时势”的政治哲学建构158

(5)纵横:“时机”与政客的职业化168

三、四时、五行与十二月令:天学图式的传承与重构177

1.阴阳家及其知识资源177

(1)稷下学宫与二邹178

(2)阴阳家的知识来源187

2.阴阳家月令的话语形式201

(1)源于明堂五行的空间图式201

(2)出自巫卜活动的宜忌判断203

(3)《礼记•月令》的文体范式208

(4)《吕氏春秋•十二纪》的价值阐释212

(5)《淮南子•时则训》的图式更新214

结 语221

参考文献224

致 谢229

前 言

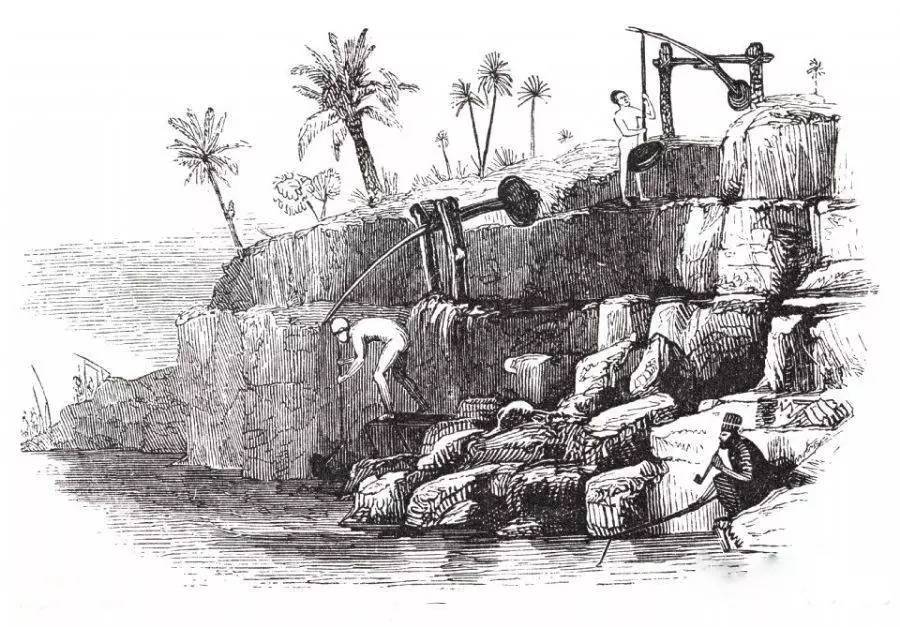

古埃及灌溉工具 橘槔

如今的我们依然很难想象,人类向文明迈出的第一步,究竟需要何等壮绝的勇气。聚集起小小的社群,搭建起简陋的住处,在可怖的凶兽面前举起手中粗劣的武器,在无常的天气中撒下未经驯化的植物种实——这种近乎无畏的蛮荒之力,恰恰是揖别无知的能量之源。近世以来的学者相信,正是农业的诞生赐给了先民群聚而生的力量。不同于采集和狩猎这两种最初的生产活动,农业改变了人类对待自然的根本方式。“人类由过去的那种简单、被动的自然资源的索取者,逐渐转化成为有头脑的、主动的自然资源的开发者、生产者。”农业革命赋予先民作为生产者的自觉,人类对自然的积极认知,正是从这个原点开始的。他们冀望从自然界中找到某种真理性的启示,某种与人世相关联的规律。正是因为坚信着人事活动中蕴藏着某种自然合理性,人才能拥有立身于天地之间的自信。即使今天看来这份自信未免有盲目之处,但从中生发而来的更有一份为万物表率的自律,直到今天仍以不同形式烙印在每一个文明的肌理之中。

被视为人类文明史上第一次生产力浪潮的农业革命,发生于距今1.1万年前,亦即公元前9000年左右。当时,冰期结束,气候转暖,人口增加。“历史的事实的确表明:任何地方最有利于农业发展,在那里分工的社会组织也最先开始发展。”建立城市,实行农耕作为一种全新的生活方式,很快得到传播。中国的农耕实践稍晚于两河流域与尼罗河流域,这多少要考虑到一些自然因素。新月沃土地带天然是大麦、小麦、燕麦、豌豆等粮食作物的起源地,据学者考证,符合人类种种栽培要求的农作物约有三分之二来自地中海或中东,亚洲东部只有六种,澳洲与美洲只有两种。有着这样得天独厚的农业条件,古代巴比伦和古代埃及在经营农业之余,发展出了两项重大技术,其一是为灌溉,其二是为历法。巴比伦人早在公元前2100年就已创建出最早的阴阳合历,并在公元前六世纪就已测定出精确到秒的太阳年长,制定出以八年为周期的置闰历法。古埃及人的历法创建也颇能体现地域特色,他们将一年分为三个季节,以天狼星在黎明前出现于东方的那一天作为岁首,以下7月至10月约为尼罗河泛滥时期,11月至次年2月为播种时期,3月至6月为收获时期。每个季节分为4个月,每月共30天,如此一年共有12个月,加上岁末5天节日,共有365天,至于置闰时间则随时由官方调配。后来罗马官方制定的儒略历即是由埃及历法发展而来,也就是今天公历的雏型。

历法的原理,总的来说就是观测月相和太阳等天文事象的周期,以此确定一个绝对长度的时间单位,从而指导人事活动。作为一项抽象的科学,历法与制陶、灌溉等实用技术并时而起,可见其深植于农业生产的实际需要。但是,假若没有天象这样的坐标系存在,人类观念中的“时间”,无非与“颜色”的命名一样是一种完全主观的判定。正如“季节”在埃及人眼中为三,殷人眼中为二,今人眼中为四一样,只要符合一时一地的农作物生产周期,作为制度的历法就可以成立。但是,这样的历法并不完美,在可观测的星象、物候之外,人们还希望能够通过推算来预测时间的周期。这份对精确性的渴求,可能是人类在文明史上对真理的第一次怦然心动。从宇宙运动的绝对规律中,抽象出最具普适性的真理,这样的图景具有一种宗教性的诱惑力,或许也是古巴比伦与古埃及在历法之外,都早早发展出了占星术的内在动因。

古巴比伦历法图

占星术与天文学,晚至启蒙时代才正式决裂。与其说此前的astrology既表示天文学也表示占星学,不如说在当时,它们的观念是等同的。“(在托勒密的时代)这两个词(astrology和astronomy)只是观测天象时的不同运用,后者解释其本身的运行,我们现在称之为天文学,前者将天体运行与人世相联系,两者在当时是完全不矛盾的。”古巴比伦和古埃及辉煌的天文学成就,与占星的需求密不可分,例如两个文明绘制天宫图同是出于生辰占星术的需要,也同样通过观测日月星辰的方位来作出政治或生活方面的预测,并以此安排祭祀仪式。祭司们预知人事的能力,可能是由预测星辰方位的能力推演而来,因此观测天文的官员,在几个文明中多少都具有宗教性的背景。

总的来说,今天我们基于现代科学而提出的“天文学”,并不能准确还原上古时期的具体语境。在中国,“天文”一词取自《易传》,“观乎天文,以察时变;观乎人文,以化成天下”,贲卦这则卦辞将天文与人文对举,强调其在概念与地位上的互文关系。到了《隋书·经籍志》,“天文者,所以察星辰之变,而参于政者也,”则明确为天文赋予了政治占星术的属性。因此,中国古代的“天文”一词,本质上更接近于astrology而非astronomy。但是,今天的我们已经习惯用“天文学”表示后者,用“占星术”表示前者,所以“天文”一词的科学属性,在当代已经自成语境。虽然希望能够尽量还原上古的语境,但我们也不能简单地无视今天的语境,而将“天文”划定为同时包含astrology和astronomy的概念。上古天文这项知识传统,旨在寻找某种规律,这种规律既是天体运行的自然法则,也足够为人世的政治和生活提供价值与伦理的支撑。对于这种包含了知识与观念二重含义的知识传统,本文沿用江晓原先生《天学真原》的提法,将其统称为“天学”。

中国的天学知识传统,也是出于农作的需要而产生的。在裴李岗文化遗址、仰韶文化遗址、大汶口文化遗址与河姆渡文化遗址等早期聚落中,已经出土大量石制、骨制农具与谷物化石,陶器上也常见稻穗形的装饰花纹。这意味着在七八千年至四五千年前,中国已经初步进入锄耕农业的阶段。锄耕农业属于一种定居或半定居的农作方式,而即使是非常短暂的筑城定居,也是从“文化”突进到“文明”的标志。近年来,考古学家在浙江良渚遗址发现了用以犁地、施肥的工具,还发现了灌溉用的沟渠和水井遗迹,这都表明至少在这一时期,长江中下游地带已经从原始农业向传统农业发展。种植业的发展,根植于对历法的掌握。冯时先生对西水坡蚌墓的研究,王树明先生对大汶口陶尊刻符的考察,以及近年陶寺圭表的发现,都指向同一个结论:早在新石器时代,最远至公元前6500年,先民就已经开始关注和测量几个特定的时间节点,如夏至日和岁首日。从天学的角度看,这一方面是星象观测的起步,一方面则是节气制度的先声。

龟腹甲卜辞

作为天学与人事最直接的联系体现,历法制度通过寻找星象与物象的周期规律,为人事活动寻找某种同样可供重复检验的准则。从先周的观象授时时代,再到战国以后的推步历法时代,中国上古历法经过了从直观到抽象,从粗疏到精确这一标准的科学发展历程。一个值得珍视的现象是,古埃及与古巴比伦的历法,其承载形式通常是农书或星图;但在中国,天学记录在形式上体现出整饬的格式感。以《礼记·月令》《吕氏春秋·十二纪》为代表的月令文体自不必说,就连渊源较早的《四方风》《夏小正》《尧典》等文献也有着强烈的形式感乃至文学色彩。究其原因,中国天学的主要传承者虽与古巴比伦与古埃及一样同为巫祝,但巫祝同时也是史官这一群体的前身。殷代的大巫一般由政治领袖兼任,在周代被吸纳进了官僚体制之下,成为服务于王室的史官。他们天然地拥有保管文献、写定文献的职能,而天学知识正是他们文化背景中最重要的一环。《史记·太史公自序》中,司马迁自述出身于“重、黎之后”,“世序天地”。在《左传》等历史文献中,我们也时常能看到史官以“时”“不时”评价君王政治得失的字句。可以说,天学是为史官的知识背景与价值武器;而史官对天学的传承,也为天学赋予了更多价值和观念内涵。

在四分历等推步历法得到推行的时代,源自上古知识资源的天学话语仍然没有退出历史舞台。一方面,它作为一种公共知识在民间广泛流传,在《诗经》《楚辞》等文献中仍可处处发现它的智慧闪光;另一方面,战国诸子出于种种论说目的、知识背景与个人气质,对“天”与“时”分别作出了极其精彩的阐释,并最终由阴阳家构建起五行体系,这一最具野心的宇宙图式。至于《山海图》《管子·幼官图》等表现上古时令知识的图画文献,在写定和流传过程中被有意无意地转录为文字,这或许是一种文字理性的体现,然而这部分图画文献在记录者的转码和误读中丢失了大量信息,也是今天我们解读古代天学的难点所在。

不过,借助现代的科学手段与新发现的考古材料,近年来学界对古代天学的研究已积累了大量成果,使之得以进入文学史、思想史的研究视野。在重建上古天文历法体系原貌方面,张汝舟、张闻玉两位先生作出了重要贡献,其中,张汝舟先生考证出四分历创制于战国初期,这就划分开了星象历时代与推算历时代,标志着“观象授时”作为制度实在的终结。这一发现,对我们研究上古天学观念的转型有着重大意义。常玉芝先生《殷商历法研究》与冯时先生《中国天文考古学》研究古文献资料与考古证据,使用古文字学、文献学、考古学等研究方法,勾勒出先商直到战国的上古天学发展轮廓,极大弥补了这一领域文献缺失的不足。

战国阴阳家邹衍

正是在这样的基础上,近年越来越多的学者开始关注上古天学与先秦思想史的关系。黄一农先生的《社会天文学十讲》以西汉到清代的几个天文史案例为中心,对古代天文与社会的交融互动作出了十分有价值的社会学探讨。江晓原先生的《天学真原》以及与钮卫星先生合著的《天人之际:中国星占文化》都致力于讨论古代天学与社会文化的关系,敏锐地指出了上古天学具有“政治天文学”的特殊性质。本文所使用的“天学”概念,即是沿袭江先生的提法而来。一点遗憾在于,江先生在研究上古天学时,使用的主要是战国时期的材料,而在先秦的思想发展史中,观念曾产生过非常剧烈的变革。因此,过于强调先秦天学的整体特征,就容易忽略先秦思想史的特殊性。章启群先生发现了这一问题,在近期出版的论著《星空与帝国——秦汉思想史与占星学》中,他指出在先秦天文科技史上曾发生过一次重大的转折,那就是从天文学向占星学的演变。章先生的论断,把握住了先秦历史、文化发展的脉络,具有思想史的宏阔视野。但是,出于对先秦时代制度建构的关注,笔者更愿意淡化占星学与天文学的学科界限,将“政治”的范围扩大到先秦的祭祀礼仪、民俗生活等更广泛的层面,由此将章先生所说的“上古原发形态的天文学”之功能,理解为另一种干预社会的手段,从而在广义上也从属于“政治天文学”的范畴。此外,在政治哲学层面上,王爱和先生所著的《中国古代宇宙观与政治文化》运用人类学的方法,探讨中国古代的宇宙观与政治文化的关系,亦令人耳目一新。著作专门论述了晚商以降“四方—中心”宇宙观到战国末年五行循环宇宙观的演变,及其对当时王权建构的影响,其结论与研究方法都具有极大的启发性。在这一启发下,笔者重新审视了西周推朔历法与颁朔制度的关联,并就十二月序系统对明堂五行系统的新变产生了一些自己的看法,愿以此就教于方家。

上古天学知识在战国时期的传承者与阐释者,主要是以邹衍为代表的阴阳家。这一点许多学者已有共识。《汉书·艺文志》所载的阴阳家文献,于今已大多散佚,但即使是在这样文献不足的情况下,阴阳家思想仍然流行甚广,传承甚远。阴阳家思想研究存在的一个问题是,单篇论文常有洞见,而专著却多流于简单的概念介绍与事实例证,这可能也是阴阳家传世文献阙如的一个结果。在研究专著中,日本学者井上聪的《先秦阴阳五行》利用了考古学、文献学和民俗学的多方面材料,对隐藏在阴阳五行思想背后的社会功能、知识源流、观念生成作出了更深层次的研究,是一部较有价值的著作。

先秦文献的写定往往伴随着某种具体的社会职能与知识背景,这一点在《汉书·艺文志》里就有所体现,也是本文希望探索的议题。当代学者中,从知识角度考察先秦文献的,有李零先生在《中国方术考》中对“实用知识”与“制度知识”的区分,还有葛兆光先生在《中国思想史:七世纪前中国的知识、思想与信仰世界》一书对“一般知识”和“精英知识”的区分。另一方面,对于先秦文献及其社会功能,也有诸多学者立足于文化史作出了相应研究。业师过常宝先生在《原史文化及文献研究》和《先秦散文研究——早期文体及话语方式的生成》两部著作中,深入研究了先秦文献在特定文化背景下所依附的社会功能、表现形式以及写定过程。之后又有叶修成博士的《尚书“六体”研究》、侯文华博士的《先秦诸子散文文体研究》、刘全志博士的《战国知识与诸子文献生成研究》等论文专著,为文献的文体学研究、文化功能研究提供了范式。总之,使用上古时代知识观念、制度背景与文献功能对文献生成作出研究,已有不少先例。本书的选题既已确定了具体的知识门类,就不再对知识分类进行重复研究,而是试图顺着古代天学发展的脉络进行纵向的考察,研究这项知识的发展与功能的变化,是如何影响了文献的写定与人们的观念变迁。

可以说,正是在诸位前辈学者的努力下,今天我们才得以立足于考古证据,反过来观察文献中存在的矛盾和真实。这样一来,文献证据就不再是我们思考的前提或起点,而能够作为研究对象而存在;天学作为知识与观念的属性,也不再是板结一块,而得以在思想史的长河中流动起来。

然而与瞬息万变的人类文明史相比,这片宇宙却显得如此安稳与恒定。正因有着这样廓大而绝对的坐标系,我们在简册间窥见先祖仰望星空的表情时,才能产生理解与共鸣。无论是传承还是裂变,解释抑或阐释,只要坚守着脚下的坐标,就可以相信我们即使远隔千年,也注视着共同的风景。

李世安主编《世界文明史》,第5页,北京:中国发展出版社,2000.

[荷兰]李伯庚《欧洲文化史》,第8页,上海:上海社会科学院出版社.2004.

[日本]田家康《气候文明史》,第56页,台北:脸谱出版,2012.

张隆溪、葛兆光《求异还是趋同:谈比较文学研究的一个问题》//复旦大学文史研究院,中华书局编辑部编《思接千载》,第251页,北京:中华书局,2011.

[清]阮元校刻《十三经注疏》,第37页,北京:中华书局,1980.

[汉]司马迁《史记》,第2483页,北京:中华书局,1999.

发表评论