福建地处中国东南一隅,特定的地理环境与人文条件决定了福建社会经济的发展取向,从而也影响了福建商帮的产生与发展。山海地势、海上传统、移民性格、外部刺激等方面因素,直接影响了明清时代福建商帮的形成,并使福建商帮与海上丝绸之路之间结成天然联系。

一山海地势

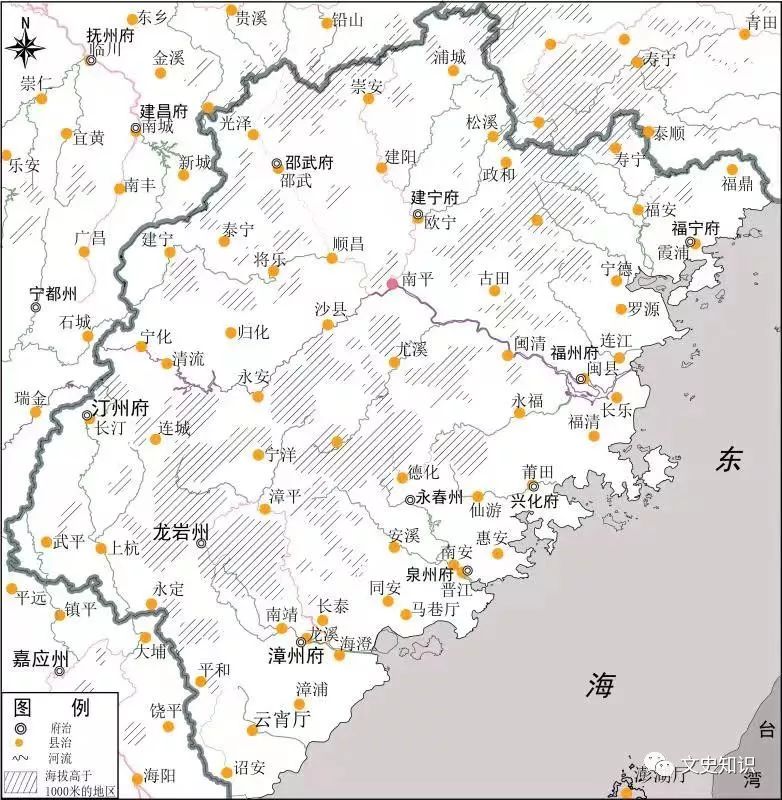

福建多山,素有“东南山国”之称,山岭耸峙,低丘起伏,山地、丘陵占全省总面积的95%,平地(包括沿海平原、盆地谷底相对平坦之处)只占5%,即便二百米以下的低地亦仅占总面积的12.5%。福建有三大山脉,西有武夷,中有戴云,北有仙霞,整个地势自西北向东南呈阶梯状降落,北、中、西属中山——低山地貌,沿海属低山丘陵地貌。武夷山崛起于崇安,东南走向南平,为闽江上游建溪和富屯溪的分水岭,长约五百公里,最高峰黄岗山海拔二千一百五十八米,为福建最高峰。

福建地形示意图(底图参考《中国历史地图集》第8册《清时期》“福州”,42—43页)[该图由作者提供]

山岭高耸,阻隔了福建与省外的交通往来,有限的山间隘口,也是山地陡坡、道路崎岖,陆上交通十分不便。闽北为福建出省通道,汉代即可由闽北经浙江慈溪、江西余干进入中原,“入闽有三道:建宁为险道,两浙之所窥也;邵武为隘道,江右之所趋也;广漳航海为间道,奇兵之所乘也”(嘉靖《邵武府交流与比较志·地理志》,天一阁藏明代方志选刊,上海古籍书店,1964)。闽浙路上有六关八障,西道有杉关、铁牛关,北道有峡关、火烧关、云际关、马铃关;建宁西北的朝天隘、泰宁西北的茶花隘与茶花岭、崇安西北的分水关,则为闽赣重要交通关口。山高路险,修路工程消耗时日。唐末,黄巢进入福建,从龙泉另拓一条七百馀里的新大路。宋代,史浩修筑仙霞岭石路,“闽由浦城往浙,必度仙霞,峻岭高三百六十级,凡二十八曲,长二十里。宋史浩帅闽过此,始募甃石路,行者便之”(〔清〕周亮工《闽小纪》“仙霞岭”条,福建人民出版社,1985,52页)。原来从泉州西门经南安、永春、德化、龙溪进入延平的剑州路改成北上的仙霞路,建剑路也改造了一万馀丈的石路,福建往北的交通稍得其便。明代,“自崇安周八郡,驿路三千馀里而遥,路皆甃石,独漳泉间稍因刚土耳,一望盘迂,修洁可镜,担夫行子,迹不沾尺土,为工亦巨矣”(〔明〕王世懋《闽部疏》,丛书集成初编本,中华书局,1985,12页)。

福建濒海,海岸线曲折绵长,自北部的沙埕湾起到南部的诏安湾止,直线全长五百三十五公里,而曲线长度却达三千三百二十四公里,占全国海岸线总长度的20%左右,形成了三都澳、福州湾、泉州湾、兴化湾、厦门湾等优良港湾。福建还有一千四百馀个岛屿,包括福瑶列岛、马祖列岛、南日群岛、虎狮列岛,以及中国第四大岛海坛岛和厦门、东山、湄洲诸岛。

福建西部山区

天然良港鳞次栉比,沿海岛屿星罗棋布,对福建的经济生活具有特殊意义,王亚南先生曾言:“这种自然条件(指福建山地绵延、河流短促湍急)的梗阻,论者往往以此为福建较迟接受中原封建文化的原因……福建是一个海岸线颇长,而又有不少天然良港的省份。无疑,这多少可以补救它上述的缺陷。并且,正赖于此,它才在近代取得了加入海洋文化系统或买办商业文化系统的资格。”(王亚南《福建经济总论》,《王亚南文集》第三卷,福建教育出版社,1988,462页)世界经济地理也证明了,经济发达地区和现代化都市群一般都濒临大海,依伴江河,世界上三分之二以上的人口居住在离海岸四百八十公里以内的区域,世界上的中心城市几乎都处在沿海港口、江河入海口或江河干支流交汇点,因为沿海沿江有航运、水利之便,有利于生产的发展与经济技术的交流,沿海港湾和岛屿又可以为海洋资源的开发提供有利条件。

福建人民垦山垅为田,辟滩涂为亩,致力于山海开发,将山海资源转化为丰饶物产。

在闽南,有荔枝、龙眼、菠萝、香蕉等水果作物,有甘蔗、黄麻、花生等经济作物,山区有铁、铜、铝等矿,沿海则鱼类丰富,滩涂广阔。漳州素称“花果之乡”,除盛产粮食、黄麻、甘蔗、花生外,四季还有佳果。如春有枇杷、杨梅、桃、李等;夏有荔枝、龙眼、西瓜、芒果、石榴、菠萝等;秋有香蕉、柚子、余甘、柿子等;冬有果蔗、橄榄、芦柑、红橘等。泉州的德化凭借储量丰富的瓷土矿早在宋代就已开始烧制各种瓷器,上贡朝廷、贸易海外,成为中国三大瓷都之一。

在闽东,林木出产量大,茶叶、油桐、乌桕等广泛分布;果品如杨梅、柿子及蜜桃等质高产丰;因为海岸线长,鱼类出产丰富。

在闽西,经济林木以油茶、油桐等为主,矿产资源藏量大,品种繁多,烟草、油菜等经济作物,生产量多并名扬全国。

在闽北,林木亦是主要出产,经济作物有油菜、花生等。武夷山区的茶叶负有盛名。

山海并进的开发格局决定了福建特殊的地方物产,福建人民较早地产生了与外界建立贸易联系的愿望。福建远离中原,僻处海疆,海洋视界大于内陆腹地,与海外的交往更易于与大陆内部的联系。随着经济发展水平的不断提高,自然产生了发展海外贸易的迫切要求。

二海上传统

福建沿海人民向来以海为生,渔盐商航为其传统生活。

上古时期,福建是古越人的居住地,他们“问生涯于洪涛万顷之中”,使用渔网锤等生产工具,以蛤蜊、鱼等水产为主要生活资料,傍水渔猎为生。

秦汉以后,福建虽已成为中央大一统政权下的一个行政区域,但古越人的血缘仍然大量遗存于福建的居民系统之中,古越人的一些文化特征,也在不同程度上被福建人民继承下来(参陈支平《福建六大民系》第四章、第六章,福建人民出版社,2000)。从越族“习于水斗,便于用舟”到疍民的“以舟为宅,捕鱼为业”,从越族断发文身以避蛟龙之害的习惯到疍民的自称龙种,都与大海有着天然的联系。西汉前期,闽越国一度与汉王朝对抗,越人利用自己这一优势,能胜则战,“不胜,即亡入海”(《史记·东越列传》)。唐宋以后,每当政府进行水战的时候,首先想到的往往就是起用东南沿海的骁勇,一直到十九世纪清政府组建海军,闽粤仍是征兵首选,并涌现了不少海军名将,这也充分说明了福建人民有着久远的善于驾舟、勇于冒惊涛骇浪之险的海上传统。

与善于用舟传统相适应的是福建沿海发达的造船业。早在先秦时期,就出现了长三十米、宽六到八米、载重五十到六十吨的木船。三国时期,孙吴政权把闽中作为南方三大造船基地之一,设有专门管理官营船厂的“典船校尉”,能够制造出载人六七百、载物上万斛的大船。隋唐时期,福州、泉州是南方造船中心,漳州等地也有船厂,所造船只载重量大、吃水深、设备齐全、结构坚固、抗风力强,有的船只上树有桅杆十二根,千石之船并不罕见。历代政权多在福建沿海一带造船调用,“福船”一直到明清时期都是国内既坚固又实用的船种之一,大船广三丈五六尺、长十馀丈,小船也广二丈、长七八丈。造船业的发达,为海商的形成和海上贸易的发展提供了重要条件。

福船

三移民性格

福建地理位置的边陲化,使其在生存空间上远离中原政治文化中心;陆上交通的阻隔,使其与中原的接近十分艰难,福建的开发因此迟滞,但发展速度却呈后来居上之势。清初泉州人士黄虞稷的一段话精辟概括了八闽之地由荆榛草莽、一派荒凉到东南奥区的开发历程,“吾闽自汉武以来,声名始达于中州。自欧阳行周而后,文物始见称于闻人。嗣是以降,历宋逮今,风气日开,地灵日辟,人物之伟特,文章之都丽,山川卉木之奇越,禽鱼货贝之珍异,甲于天下,遂称东南一奥区。其人亦多温雅淳厚敦笃,故旧称风土之美者,亦必以闽为首”(〔清〕周亮工《闽小纪·黄虞稷序》,3页)。

而福建的开发历程,则与中原士民的入迁过程纠结在一起。福建最古老的民族本是越族,而非汉族。关于越族来源,林惠祥教授提出的海洋蒙古利亚种说为人们所普遍接受:“在有史以前,蒙古利亚种(即黄种)分支先后由亚洲北方南下,其最头之一支先到中国南方,后再续行南进,经中南半岛、马来半岛而散布于南洋诸岛……遂成为今之马来族。海洋蒙古利亚种虽逐渐南迁,然在其途中亦应有留住者,其留住中国之一部分或即为越族。”(林惠祥《福建民族之由来》,《林惠祥人类学论著》,福建人民出版社,1981,290-291页)这种观点得到大量的事实证明,福建昙石山新石器遗址的人骨,即属于蒙古利亚和尼格罗人种。古越族分布地区从浙江一直到交阯,“自交阯至会稽七八千里,百越杂处,各有种姓,不得尽云少康之后也”(《汉书·地理志下》)。早在新石器时代,古越族就在这里繁衍生息,从事农耕渔猎等生产活动,长期维持着小规模的人口数量。

秦立郡县,建闽中郡,闽中郡包括浙南、闽北、赣东诸地,中心为东瓯(今温州)和东冶(今福州),福建始被纳入大一统的政治体制。从西汉到东汉末年、孙吴时期,福建叛服不常,中央不断派官吏和军队入驻闽中,其中有一部分人及其家属居留下来。这些早期入闽的北方士民,视闽中土著为化外夷蛮,自身无不带有一种先进文明的优越感,他们依仗中央政权的威力,成了掌控福建地方的新主人,并把中原的生产方式、文化传统较为系统地移植于这片土地,中原文明开始浸润着这片草莱待辟的沃土。

从东汉到明清,中原地区屡遭战乱,人民生存受到严重威胁,遂大量流往相对平静的东南地区。而更好的生存机会、更高的收入、更好的发展前景,则是吸引北方人民不断南迁的首要动因。中原士民大规模迁移入闽始于西晋,在西晋的永嘉年间、唐初的高宗时期和唐末五代时期形成三个高潮。

除了这三次高潮之外,从东汉至明清长达一千馀年的历史中,北方士民入闽者不断,特别是宋末、元末战乱之时,均有不少北方人迁入福建。其中既有直接来自河南等北方地区的,也有从两湖、江浙、江西等地转徙而来的。从近现代福建的居民结构来看,福建固有的土著居民已经完全被中原移民所同化,取而代之的是由中原各地以及大江南北迁居而来的士民世家。当然,古代闽越人对福建现有汉民系统形成的重要性、古代闽越族人以及其他少数民族在现有福建汉民血缘中所占的重要地位,也是不应忽视的。

移民入迁与转化融合,是一个漫长的历史过程,既有着中原士民间关万里、长途迁徙的艰难苦楚,也有着土著民族与外来民族相互斗争、相互融合的悲欢聚散,在移民、斗争、融合这一复杂过程的长期磨炼中,福建人民自然而然地形成了一种比较能够适应陌生恶劣环境、勇于冒险、不断迁徙的移民性格。移民性格与福建家族的多业经营、外植倾向有着十分密切的关联,移民性格拓展了福建人民的生存空间,是福建商帮形成的人文条件之一。

自西晋至隋,是中原士族崇尚门阀的时代,中原士民往往以簪缨世胄自居,歧视和压迫福建当地土著,并凭借家族组织来对抗土著的抵制,建设自己的家园村落。然而,宋以来士族势力的衰落彻底剥去了世家士族的外衣,致使他们在经济发展与政治奋斗两条轨道上不敢偏废,宗族组织的庶民化倾向日见明显,这一方面反映了庶民阶层发展宗族组织的积极努力,同时也是士族组织没落之后的必然结局,从此,宗族组织不仅着力于追求政治利益,对经济利益也表现出极为浓厚的兴趣。唐宋以前的家族制度—累世同居共财的大家庭便暴露出种种弊端,这种大家庭的维持,仰赖于某个权威家长(主要是官宦)的惨淡经营、硬撑门面,以及家庭成员对“忍”字的严格奉行。随着家庭人口的增长和时间的推移,大家庭内部越来越难相容,特别是后辈夫妇形成的小圈子间相互嫉恨、计长论短,争一己之利,与大家庭组织之间频频冲突,大家庭制度严重束缚了家庭成员的生产积极性,从而严重影响了宗族组织对经济利益的追逐。

福建泉州开元寺

在此背景之下,福建的家族制度逐渐由同居共财的大家庭向聚族而居、别财分理的大家族小家庭演变。某一个迁居始祖带领妻子儿女在某一地点定居下来,垦荒耕耘,繁殖后代。儿子们长大成家后,便开始分家。孙儿辈长大成家后,再行分家,由此,家族的规模不断扩大;同时,家族内部的分支、分房也不断增多。随着血缘关系的日益扩大,地域的固有容量日显困顿,客观上驱使着人们为寻求新的生存空间而努力,福建家族发展便形成了两种重要趋向:第一种,家族内部进行不同的职业分工,族人们同时从事着农、工、商、贾等多种职业。第二种,家族的外植倾向日益明显,福建家族往往处在频繁迁徙的过程之中。福建家族分支的移徙,或是伸向沿海,或是转入内地,或是远涉海外,经商服贾是族人的主要生业之一。因此,在闽浙赣山区的商品生产与商品流通中,在中国东南沿海以至于环中国海的海上贸易经营中,福建商帮都扮演着重要角色(参曾少聪《东洋航路移民—明清海洋移民台湾与菲律宾的比较研究》,江西高校出版社,1998;庄为玑、郑山玉主编《泉州谱牒华侨史料与研究》,中国华侨出版社,1998)。

四外部刺激

上述三个方面均属影响福建商帮形成的内部基础条件,而福建商帮形成尚有一个不容忽视的外部因素,即外国势力的刺激。山海地势、海上传统,移民性格自内而外、外部刺激则自外而内,彼此角力、相互交融,在“海”上促成了福建商帮的成长、壮大。

古代中国与外国交流的路线主要有两条:陆上通往西域的丝绸之路和海上通往日本、东南亚、中东波斯湾沿岸阿拉伯世界的丝绸之路。海上交通所依赖的是脆弱的木船,从波斯湾、东南亚前来中国,常常船覆人亡、九死一生,因此,虽然中国传统社会的政治经济文化中心在黄河流域、长江流域,但是经由海路前来中国的“番夷”,基本上都是选择由福建、广东、浙江沿海登陆上岸,再由陆路转赴中国其他地方,通过缩短海上航程以减少旅途风险。传统中国对外海上交通的格局,直接导致中央政府将海上交通贸易管理机构设置在东南沿海:北宋元祐二年(1087),泉州设市舶司;入元之后,泉州、上海、澉浦(今属浙江海盐)、温州、广州、庆元(今宁波)等地共设立了七所市舶司;明洪武三年(1370),诏设浙江、福建、广东三所市舶司,规定浙江通东洋、福建通琉球、广东通西洋,并附设招待外宾的驿馆;清前期,中央政府首先开设江、浙、闽、粤四海关,论其重要性,闽海关位居第二。外国人纷至沓来,在福建沿海地区频繁活动。中央政府又把市舶司、海关设立在泉州等沿海地方,进一步促进了福建沿海地带与海外各国经济文化方面的交流、发展,这一切都在刺激着福建商人向外发展,刺激着他们往海上去、往异域他邦去。

十六世纪以后,世界经济格局发生了重大变化。随着地理大发现和新航路的开辟,西方殖民者驾驶着多桅大航船,纷纷前往东方进行掠夺性贸易。他们在印度洋上与中国原先发展的私人海上贸易展开了激烈竞争,使中国早已发展起来的商舶贸易遭到极大的威胁和破坏。明正德十二年(1517),葡萄牙人驾着大船突至广州城下,向明政府请求朝贡贸易,他们因为不守法度、胡作非为的劣迹早被明确列入不接受朝贡国家的黑名单,此番又被明廷严词拒绝。“嘉靖三十二年,舶夷趋濠镜(今澳门)者,托言舟触风涛缝裂,水湿贡物,愿借地晾晒,海道副使汪柏徇贿许之。初仅蓬累数十间,后工商牟私利者,始渐运砖瓦木石为屋,若聚落焉。自是诸澳俱废,濠镜为舶薮矣”(〔明〕郭棐《万历广东通志》卷六九,转引自黄鸿钊《澳门史纲要》,福建人民出版社,1991,63页),嘉靖三十二年(1553),葡萄牙人通过行贿手段获准在澳门登岸,并搭盖了一些临时窝棚。1557年,葡萄牙人正式建造房屋,为久驻之计(戴裔煊《明史·佛郎机传》笺正,中国社会科学出版社,1984,69页。关于葡萄牙人入据澳门的准确年份,一直有1553、1557年两种说法,戴裔煊教授经过对中西文献的考证,认为1553年和1557年两种说法皆不无道理)。进入澳门后,葡萄牙人收拢力量,逐步清除他国商人的势力,最终实现了对澳门的独霸。他们开展了澳门—果阿—里斯本、澳门—长崎、澳门—马尼拉—墨西哥的东西方国际贸易,数额巨大,获利颇丰。与此同时,西班牙人、荷兰人、英国人梯航而至,在东南亚建立东印度公司,并占领台湾,骚扰福建沿海。

面对西方殖民者咄咄逼人的态势,福建海上贸易商人奋起迎击,与西方殖民者展开了激烈的贸易战。虽然明清两代政府采取消极闭关政策,多方限制中国沿海商人的海上贸易活动,致使中国海商步步退缩,丧失了与西方殖民者进行公平竞争的大好时机,逐渐丧失东亚、东南亚水域的绝对优势,但是,由于中国传统的对外贸易中心在东南沿海一带,当西方资本主义用坚船利炮轰开了中国国门之后,广州、厦门、福州、宁波、上海成为率先被迫开放的五处通商口岸。五处通商口岸的开设,一方面固然严重破坏了包括福建海商在内的中国东南海商原有的经营领域与势力范围,但它也给富于进取的中国东南海商提供了一个重新组合、重新发展的绝好机会。这种由外部压力所形成的比较有利于福建沿海贸易发展的崭新格局,是福建海商能够在近现代继续保持一定发展势头,而不像一些内地著名商帮,在外国资本入侵、传统经济格局剧变的冲击之下迅速瓦解的一个重要因素。

(作者单位:福建省高校智库“海丝文化传承发展研究院”)

——本文刊于《文史知识》2019年第9期“交流与比较”栏目

发表评论