在琳琅满目的罗定博物馆馆藏精品展厅内,有两件稀世珍宝:一件是铸造精美的战国兽耳青铜鉴;另一件是纹理清晰的南朝兽纹金手镯。讲解员告诉笔者,它们都是国家一级文物,其中,兽耳青铜鉴为广东首次发现,而兽纹金手镯是“舶来品”,带有明显的西亚风格,在国内极为罕见,曾被送到北京特展。而它们的发现者,正是当年对文物知识近乎空白、被临时抽调到文物普查队的陈大远。从那之后,陈大远的人生轨迹发生了重大转折,34年来,他一直醉心于罗定的历史文化研究,取得了丰硕成果,被誉为“罗定通”。笔者与陈老结缘于对罗定历史人物的追寻,期间,获知了他富有传奇色彩的人生故事。

战国蟠虺纹双兽耳青铜鉴

南朝四兽金手镯

出身秀才世家却“三十未立”

在罗定附城同仁大埇村,陈大远的祖上曾经有过连续三代秀才的显赫。爷爷虽然还是秀才,但由于中年失妻,带着6个儿子,已经温饱难继。陈大远的父亲作为长子,十几岁就到县城的打金铺当学徒,以帮补家用,抗战期间,更是远赴广西百色那坡县做小商贩。没想到,日寇也把战火燃烧到了这偏僻的小镇。1944年,陈大远在日寇飞机对那坡的隆隆轰炸声中降生。

陈大远在2017年南江古道与“一带一路”文化论坛上演讲

抗战胜利后第二年,陈大远跟随父母回到罗定。父亲在县城替人打理生意,勉强维持一家5口的生活。陈大远9岁那年,父亲突然辞世,母亲靠给人打零工,艰难地把陈大远三兄弟拉扯成人。大哥陈大恒只读到初中毕业,就进电厂做了学徒。而学习成绩优异的陈大远从罗定中学高中毕业后,受几位成分特殊的叔父影响,没能考上大学,跟随大哥进罗定电厂做了临时电工。

聪明好学的陈大远很快成了电厂的“熟练工”,但由于不是“固定工”,3年不到,就被电厂裁员。24岁那年,他作为全罗定年龄最大的知青,到华石公社三屋大队第五生产队插队。生产队长看出陈大远是个可用之才,当即委任他为生产队会计。3天后,陈大远代表生产队回县城参加全县的“三级干部”会议。“你才下乡3天,怎么一下子就成干部了?”电厂的工友觉得不可思议。

更令人不可思议的是这个城里来的知青,会用一把神奇的尺子计数,而不用算盘。有一次,五队与四队同在田间分番薯,五队的社员已经吃上了香喷喷的番薯,四队还未分完。“我用的是计算尺,是当时先进的计数工具。”说起那段往事,陈大远还有些悠然自得。

不久,公社建设供电网络,供电部门人手不足。陈大远自告奋勇,带着几名青年社员承揽了一半的工程,完成得比供电部门更快更好。陈大远以为凭借自己的出色表现,会被录用为电站管理人员。知道内情的公社干部找到他,有些愧疚地说:上级将另行安排人员来管理电站,我们公社的农机管理站由你管理吧。这样,他做了一年多的农机管理员,管理着2台中型拖拉机和3台手扶拖拉机。

“这是我一生中最清闲、也是最迷茫的日子。同来的知青已经陆续回城了,到最后,全公社只剩下我一人。”那时,陈大远夜里每每想起《论语》中那句“三十而立,四十而不惑”,便辗转难眠。

“你还是尽快回城吧,也许能找到其他出路。”公社干部也为他的前程感到焦虑了。1973年夏天,年近30岁的陈大远,成了最后一个离开华石公社的下乡知青,回城后被安排到县建筑公司做合同建筑工。

从“文学青年”到文物普查队员

陈大远在建筑公司做过泥水工、电工。出大力、流大汗,对他来说都算不了什么,让他不安的是已经年过30岁了,还没有一份稳定的“固定工”,随时有可能像当初在电厂一样被裁员。

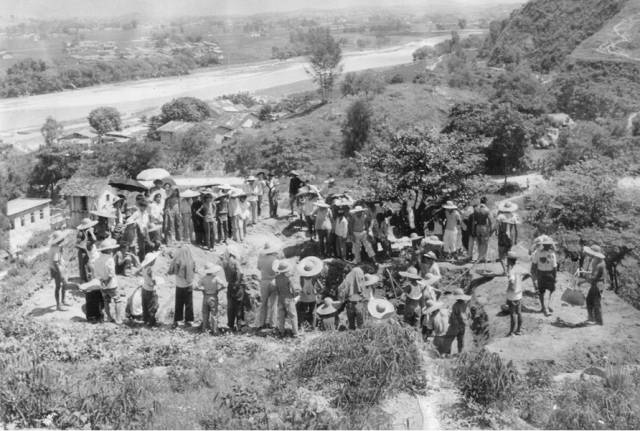

罗镜鹤咀山南朝墓发掘现场

这时,与罗定相邻的信宜县出了一个与他年龄相仿的作家杨干华,这个农家子弟靠着文学创作跳出了农门,成了专业作家。一直爱好写作的陈大远暗下决心,自己也走文学创作这条路。每天下班后,他就窝在家里奋笔疾书,几年过去,偶尔才有几篇散文变成铅字。情急之下,他给自己定下了一个宏伟目标——创作一部有影响力的中篇小说,以期一炮打响。这时,命运又有了小小的转变——县文化馆馆长赵布炎留意到了这个热爱写作的年轻人,把他调到了文化馆。也许是冥冥中有某种机缘,文化馆的数十种文学杂志中,居然还有两本与文学似乎不沾边的杂志:《文物》和《考古》。处于阅读饥渴状态的陈大远,自然不会放过它们。

1983年,全国开展第二次文物普查,这次重点是野外文物调查。县里决定由文化局牵头,成立文物普查队。赵馆长平日看到陈大远爱看那两本文物杂志,便推荐他参加文物普查队。全队4男2女,来自县内各文化单位,队长是电影公司副经理。组队后,仅集中进行了7天简短培训,由专家讲解了文物普查的基本方法:一是开座谈会;二是沿河岸搜索古人的生产和生活用品,主要是采集陶片。

他们选取的第一个普查点是罗镜镇,因这里是泷水县的发祥地,有着悠久的历史文化。来到远离县城的镜船盆地,年轻人如雀鸟归林,活蹦乱跳。而队长却两头兼顾,记挂着县城是否有新的香港影片到来。每天,6人骑着4辆自行车,带着罗盘、地图,在泷水两岸搜寻。转眼间,最炎热的7月已经过去,8月也到了尽头,仍然一无所获。陈大远和队员商定,第二天就结束在罗镜的普查工作,只等队长从县城回来就“转场”到相邻的分界镇去。

鹤咀山和背夫山的惊天发现,曾经轰动全省

1983年8月31日,是陈大远一生都无法忘记的日子。这天,他和还未甘心的队员阿勇和强仔决定到罗镜河上游的水摆河滩搜索。往上不远,见有一条支流横冲而出,老家在罗镜的阿勇认得这是发源于信宜林洞的石印河。他们转而顺石印河而上,山势越来越陡峭,这时,已经近正午,他们决定折返找饭吃。顺着山梁往回走时,但见面前的山梁下端伸入石印河里,就像白鹤引颈饮水,后来他们才知道这座山就叫鹤咀山。

“奇怪,这里怎么会有一堆红色的碎砖?”走到山腰,阿勇突然停住了脚步。陈大远也疑惑起来,之前,从未见过这种颜色的碎砖。他们当即到山下调查,排除了当年大炼钢遗址或是废弃砖厂的可能性。第二天决定开挖,可是连挖了3天,只挖出一个长方形的砖室,四周空无一物。沮丧之余,他们绘了一张草图报告给省里,然后就到相邻的分界镇去了。

10月11日下午,省里派来的考古专家老杨和小毛来到了。12日,全队回到鹤咀山,老杨判断普查队员未挖到真正的墓室,随即请来10个民工帮助开挖。到第三天,一件件瓷器被挖了出来,特别是那件精美的釉瓷罐出土时,围观人群阵阵惊呼,小毛也不禁吟诵起赞美它的唐诗:“九秋风露越窑开,夺得千峰翠色来。”第二天,县领导和众多记者也闻风而至。16日又清理出一批唾壶、铜镜、高脚碗等器件,并判明这是南朝一个贵族女主人的墓葬。下午3时许,陈大远拿着竹签,小心翼翼地拨动浮土,突然感到有什么东西被碰到了,他立即拨开泥土,一个铮亮的金手镯露了出来。“金手镯!”他惊叫起来,围观人群也骚动起来,纷纷呼叫“拿起来看看”。这个金手镯,就是现在罗定博物馆的馆藏国宝——南朝兽纹金手镯。考古专家老杨说,这是广东迄今发现的最大一座南朝墓。

由于普查队立下大功,郭队长被派去揭阳参加省里举办的考古培训班,陈大远临时负责全队工作。有了鹤咀山的经验,加上向老杨和小毛学习到了不少文物知识,陈大远踌躇满志,决心再干出一番成绩来。

在罗平横峒村后的背夫山,幸运又一次眷顾了陈大远。11月24日上午,他和队员在山坡上搜索,突然,5米外一个拇指大小的暗绿色幽光在他眼前一闪,他立即趋步上前,见这闪光点是一个有鼻子有眼睛的东西,用手轻轻拿出来,竟然是一个青铜小人头。陈大远预感又遇到宝藏了,立即组织队员开挖,并到镇邮政所打电报给省里,请求支持。这次省里很快就派来了考古专家邱立诚和小毛。经专家考证,这次发现的是战国早期的贵族墓,出土文物更加丰富,在116件出土文物中,青铜器占了97件,其中,兽耳青铜鉴为广东首次发现。其轰动效应比鹤咀山更大,县政府还组织了400多名领导干部前来参观。

鹤咀山和背夫山的考古发现,当时轰动了全省,被列为广东省1983年重要考古发现。而陈大远则被人们传得充满了传奇色彩,说他有一双金睛火眼,能掐会算,上知天文,下知地理。

从“后来者”到“领路人”

“别人是三十而立,四十而不惑,可我是40岁才开始启蒙。”陈老与笔者聊天时,曾经自嘲。正是这位土生土长的后来者,在随后的岁月里,一直醉心于罗定的历史文化研究,走遍了罗定的山山水水,解开一个又一个历史谜团,成为罗定文史研究工作的领路人。

背夫山挖掘结束后,广东省决定选送4位优秀考古工作者到郑州参加国家文物局郑州文化干部培训中心考古班学习,肇庆地区的唯一一个名额,毫无争议地给了陈大远。“可惜的是,学习了3个月回来,罗定的文物普查已经过半。”后来的普查没有大的发现,让陈大远深感遗憾。之后,他到苹塘、金鸡开展洞穴调查,又发现了一批远古时代的动物化石。

面对那批被自己发现的稀世珍宝,陈大远满脑子疑问:小铜人有何作用?产自西亚的金手镯如何来到罗定?战国墓的主人是谁?这些未解谜团,驱使他一下子沉入到罗定浩瀚的历史文化史海里。

1984年,罗定组建博物馆,陈大远担任副馆长。1987年,他主持和组织了罗定申报历史文化名城的全部工作。在近乎空白的基础上,他收集整理出200多张照片、一盒录像带和一盒资料。当他看到东莞的申报材料时,傻眼了:包装整齐漂亮,分类详细,单是资料就有十几盒。但罗定丰厚的历史文化底蕴,给了他足够的信心。结果如他所料,罗定的申报材料一路“过关斩将”,专家们一致同意罗定成为广东省首批历史文化名城。当时,全省山区县独此一城。

1993年,陈大远主编出版了学术专著《岭南第一唐刻——龙龛道场铭》,引起学界关注,当时,他寄了30本给北京故宫博物院的施安昌教授,施教授把其中20本拿到文物书店,旋即就被日本人买走了15本。2001年,他又独立出版了《龙乡夜话》,这本记载宣传罗定历史文化的专著深受三罗籍海外侨胞欢迎,成为他们了解家乡历史文化的一个窗口。

2003年,是陈大远的大转折之年。这一年,他被破格评为副研究员。让他更开心的是这一年的12月28日,坐落在罗定市市政广场东侧,内设10个大小展厅的博物馆正式开馆,这是他1994年担任馆长以来的最大心愿。一连几天,博物馆里水泄不通,很多罗定人由此重新认识了历史文化博大精深的家乡,倍感自豪。

现在的罗定博物馆内,还有专柜陈列着美国侨领陈本昌博士捐赠的文物。而陈本昌正是陈大远的七叔。当年他曾参加中国远征军,担任中校宣讲团长。后从台湾赴美留学,从事政商,与陈香梅一道为华人争取权益,成为著名侨领。他获知侄子陈大远在罗定博物馆工作后,捐出了收藏的所有文物。

2004年,陈大远退休后,仍然到博物馆上班,他已经把这里当成了另一个家。2012年,他编著的《罗定春秋》一至三卷出版,2016年,他编著的《十九路军传略》出版,不久前,他又把刚编辑完成的《罗定春秋》第四卷(民国卷)的样本送给了笔者。据笔者粗略统计,他从事文史研究以来,已经发表学术论文50多篇,编辑出版了8本专著,合计有300多万字。

1991年,他曾应邀到香港参加大屿山新机场铁路沿线考古调查,其发现的青铜匕首被印上当年香港中文大学的挂历。2011年,已近古稀之年的陈大远,应邀赴日本进行学术访问和专题演讲。

笔者在与陈老的交往过程中,感受到了他对罗定历史文化的执着和陶醉,曾赠送过一首诗给他:“溯源泷水乐为舟,不悔风霜染白头。谈笑古今千载事,倾情罗定写春秋。”他当即回了一首,以表心志:“穷游史海苦漂舟,岁月无情空白头。愿再浮生多十载,三罗任我写春秋。”诗人黄继深看到陈老的诗后,对笔者说:“愿再浮生多十载”应该改为“愿再浮生多廿载”。陈老长期活跃在罗定的青山绿水之间,身体硬朗,精神矍铄。而罗定这片神奇而古老的土地,更需要陈老用饱蘸深情的史笔,忠实地书写更加惊艳和美丽的春秋。

发表评论