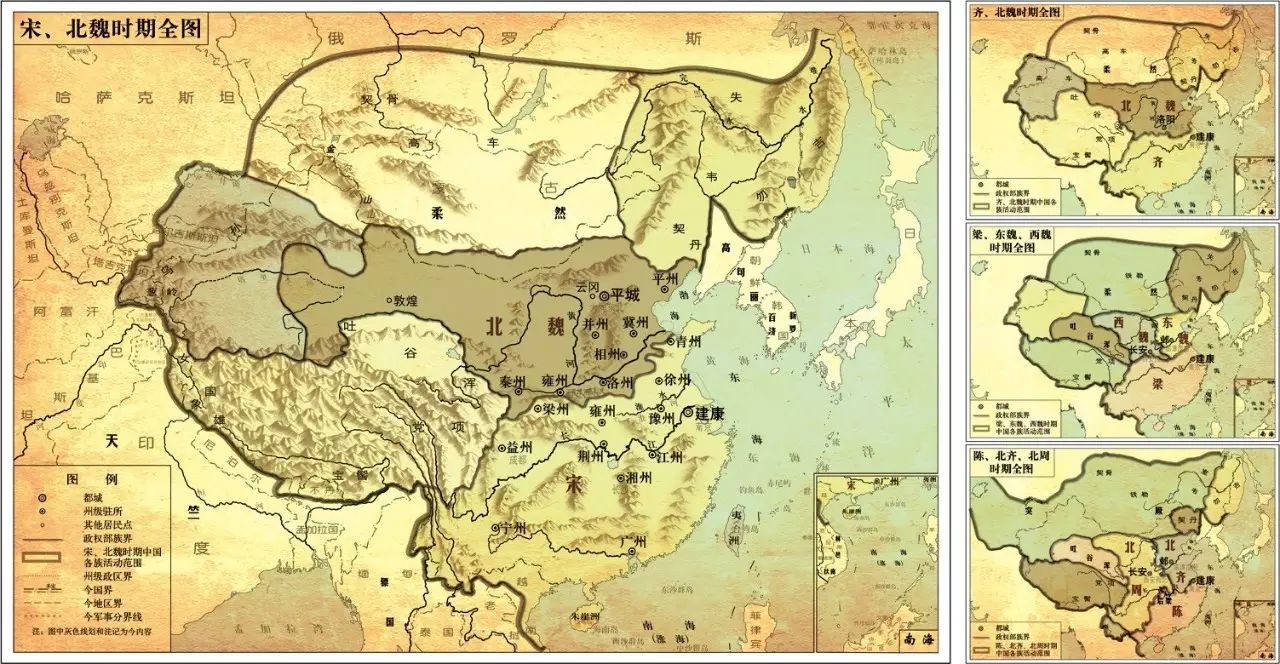

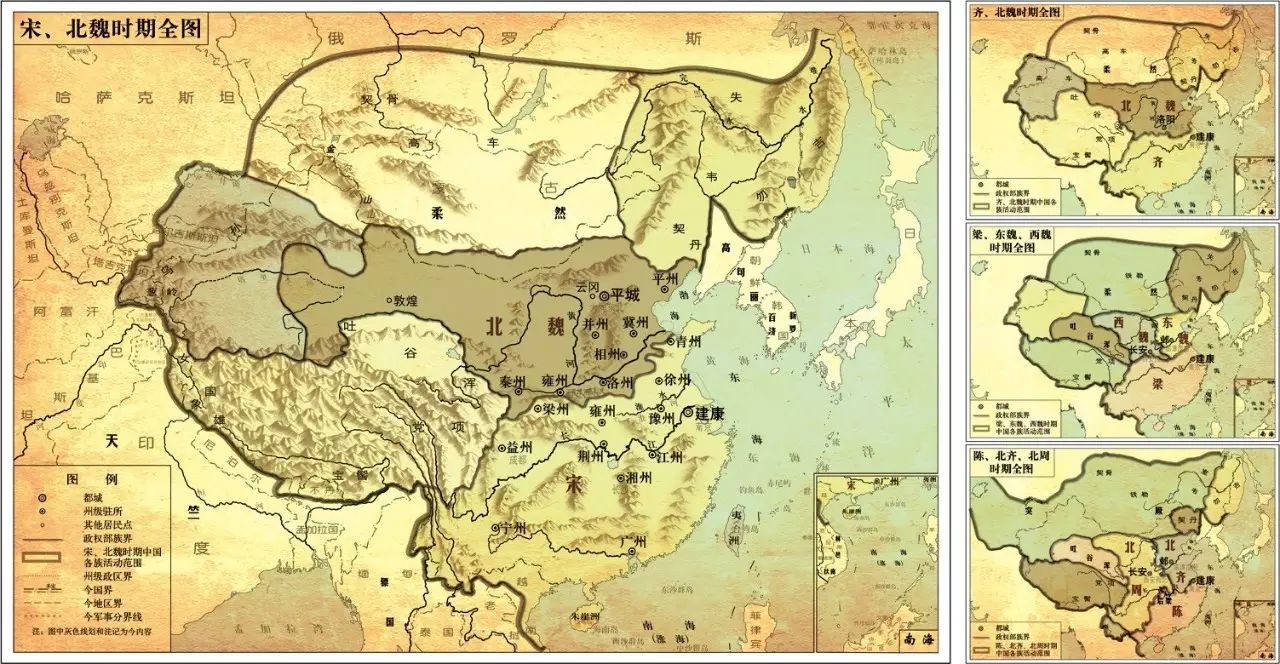

北魏版图

北魏文成帝《南巡碑》:……讴歌之声,野夫有击壤之欢。

一

公元461年,北魏文成帝南巡归来取道灵丘,在两岸壁立的唐河河谷中举行了射箭比赛,拓跋皇帝再次展示了超凡神力,将箭远远地射过了山峰。为了纪念这一事迹,特立《皇帝南巡之颂》碑,学者简称为《南巡碑》。[1]此碑自上世纪末被重新发现以来,受到北魏史研究者的高度重视,自不待言。碑文阳面记述南巡与御射之事暨立碑之缘起,阴面为随驾官员的题名。碑阴题名中出现了大量诸如“内阿干”“内行内小”等奇特官名,遂有学者将这一时期的北魏制度称为“胡族体制”。[2]这一认识无疑是有道理的,但本文想关注的则是碑文的阳面。阳面残损严重,从可辨识的寥寥数行来看,是一篇十分典范的华夏式碑文,设想如若碑阴磨灭不存,学者又将如何解读呢?

《南巡碑》是对此前太武帝《东巡碑》的模仿,《东巡碑》仅存碑阳的一部分,记述太武帝御射之事,文字也堪称典雅。正是因为没有写满奇特官名的碑阴,它虽很早就被发现和研究,却没有带来颠覆性的认识。[3]

这两块都是为某一事件所立的纪念碑,而拓跋部对立碑的偏爱实有其渊源,《序纪》载:

十年,晋惠帝为成都王颖逼留在邺。匈奴别种刘渊反于离石,自号汉王。并州刺史司马腾来乞师,桓帝率十余万骑,帝亦同时大举以助之,大破渊众于西河、上党。会惠帝还洛,腾乃辞师。桓帝与腾盟于汾东而还。乃使辅相卫雄、段繁,于参合陂西累石为亭,树碑以记行焉。[4]

又《魏书·张衮传》载:

又从破贺讷,遂命群官登勿居山,游宴终日。从官及诸部大人请聚石为峰,以记功德,命衮为文。[5]

“累石为亭”、“聚石为峰”大概类似于蒙古人的敖包,从青铜时代的鹿石、石堆墓、石圈墓可以知道,内亚草原的游牧民很早就习惯于利用石头制造某种具有纪念碑性质的标志物,以宣示某种权力。拓跋部在早期无疑也具有这种文化,而代北时期,聚石为峰和树碑勒铭两种形式并存着。可以想见,最初立碑只是聚石之外的锦上添花,是一种仪式的补充部分,至于碑上写点什么,就更加无关紧要了。但随着拓跋部的南迁和建国,文化环境变了,聚石为峰逐渐为立碑勒铭所取代。西晋末年的猗㐌、猗卢因为帮助刘琨,得以与晋朝建立密切关系,死后都有汉字书写的碑铭。其中猗㐌的碑文约有上千字,四字一句,行文典雅,其文部分载于《魏书•卫操传》。[6]从碑文的长度不难推断,碑石的体积一定不小,大石和长文都体现了猗卢时代拓跋部发展壮大,权力更加集中。猗卢死时政局动荡,但仍留下了刻有“□王猗卢之碑也”的小石碑。[7]道武帝以后史书多见立碑的事件,聚石的记载变得罕见了。仅在《文成帝纪》中,可以看到一次“车驾次于车轮山,累石纪行”。[8]车轮山位于从阴山向漠北巡行的途中,透露出在草原地带这种传统仍保留着。聚石为立碑取代,背后的原因很多,其中一点是,作为一种纪念碑,聚石为峰的形式,因为缺少书面语言的辅助,其意义是流动的、容易被篡改和遗忘的,而有文字的碑铭,其意义便稳定而确切。如果《南巡碑》只是一块没有文字的巨石,千年后人们绝对无法知道它与文成帝御射的关系。从纪念碑的效用上说,两者差距明显。

北魏南巡御射碑

与大多数草原游牧民一样,拓跋部也没有自己的文字。当他们南迁到魏晋帝国的边境地带,也就进入到汉字文化圈的边缘,他们应该是在此时才见到有文字的石碑,以及了解它作为纪念碑的优胜之处的。[9]要树立有文字的石碑,书面汉语成为了唯一的选择,文献和考古都证实了这一点。严格来说,汉字并非此时期东亚的唯一书写文字,西域地区存在着多种源自西方的拼音字母文字,有些也渗透到了玉门关以内。即使在中原,《隋书·经籍志》云:“自后汉佛法行于中国,又得西域胡书,能以十四字贯一切音,文省而义广,谓之婆罗门书。”[10]但它们在中原流行不广,又缺少同时掌握拓跋语言的双语人群,所以不构成选项。当然,拓跋统治者在政权中开始使用书面汉语,不仅仅是为了建立更好的纪念碑。随着政权规模的扩大,管理事务变得日益繁杂,人力、物资的调配、政策号令的发布以及对外关系中随时需要各类文书,加上所征服的区域自秦汉以来已经形成成熟稳定的文书行政的制度文化,[11]而执行此种制度文化的官僚、文士也绝不缺乏,他们中相当一部分还兼通拓跋的语言,在这些条件下,拓跋政权开始采用汉字书面语作为行政的工具,就是十分自然的。

汉字是音形义合体的音意文字,不同于拼音文字,取来作为表音符号,难度很大,效果却并不好。大概正是为了规避汉字的表意性,那些取汉字来创造拼音文字的方案,都需要将它或拆解、或繁化、或简化,如契丹大小字、女真文、西夏文、日文假名直到现代的注音符号莫不如此。为一种语言发明或引入合适的拼音系统,需要有很高的语音学素养,并且兼通某种已有的书写系统。阿尔泰语系的第一种成功的文字,要等到8世纪突厥第二汗国时期的古突厥文才告出现,它以某种阿拉米系统的字母(Aramaic alphabet)——很可能是旧粟特字母为原型创制,这与第一汗国时期以粟特文为官方书面语言,以及大量兼通突厥语和粟特书面语的知识层的聚集于东西突厥可汗庭有密切的关系。此后,回鹘文直接取粟特字母为原型,而后蒙古、满洲则袭用了回鹘字母。拓跋部崛起的时代,这些条件尚未具备,他们便一头扎进了久经汉文化浸润的代北地区,进而有很快占据了汉魏文化最为发达的河北。比起艰难地创造一套拓跋字母,直接取用汉字要容易得多。

既然汉字不能用来拼读拓跋语言,那么用汉字就意味着要用汉语。[12]朝鲜、日本、越南系统引入了汉字,在相当长的时期内只好将汉语作为书面语,也是出于同样的原因。古代书面汉语的书写系统自秦汉以下较为稳定,但是在文学语言或正式语言的表达方式上,仍随着时代不同而有不小的变化。东汉以下,骈文逐渐成为主流文体,时至魏晋,骈文中对偶日益严格,而且用典成为了必备的要素。南北朝时期,四六句式大行其道,四声八病之类的格律也严格起来,而典故的滥用,更到了使“文章殆同书钞”的地步。这一趋势到唐代仍然延续,到韩愈、柳宗元等奋起提倡古文,才略微撼动骈文的一统地位,但古文真正的大兴却要到北宋以后。这都是文学史的常识,在理解十六国北朝诸北族接受华夏文化的问题时,应该考虑到他们所接触的究竟是怎样的华夏文化,书面语正是具体而微的体现。大量用典是此时期书面语的重要特点,下面就以此为例看看用典修辞到底带给拓跋征服者们怎样的影响。

二

典故是一种凝练的表达,如《文心雕龙·事类》所说:

事类者,盖文章之外,据事以类义,援古以证今者也。……然则明理引乎成辞,征义举乎人事,乃圣贤之鸿谟,经籍之通矩也。

夫经典深沉,载籍浩瀚,实群言之奥区,而才思之神皋也。扬班以下,莫不取资。[13]

张衮

它通常将一段历史故事或言论压缩为一个词语,通过提到这一事件而提示其背后暗含的价值判断,并且使当下的对象与历史对象之间产生关联。钟嵘在《诗品》中批评诗歌的用典,但仍肯定诏告奏疏等文章应该用典:

夫属词比事,乃为通谈。若乃经国文符,应资博古;撰德驳奏,宜穷往烈。[14]

今天留下的魏晋南北朝时期的公私文章,的确符合这一特点。[15]刘勰和钟嵘都是南朝人,他们站在华夏文化的中心,不会考虑到下面这一问题:博古、往烈,是谁的古与往?经典、载籍,又是谁的经与籍?拓跋部的精英们最初可能不以为意,后来只能无可奈何,最后干脆用夏变夷了。

拓跋部的领袖接触典雅汉语,至少可以追溯到猗㐌、猗卢时期。前面提到卫操为猗㐌所立的碑文中,便已使用了大量的典故,以及一些富含预设的表达。诸如“轩辕之苗裔”、“南壹王室,北服丁零”、“欲引兵驾,猃狁孔炽”、“朱邑小善,遗爱桐乡”等等,以晋朝廷的语气进行褒奖,在强调他是晋帝之臣的身份下,将之描绘为尊王攘夷的霸主。此时的拓跋集团大概并不在乎碑文的内容,立此大碑且有长文,本身已说明与晋朝的关系,足以宣示权力和权威,所以大碑和长文都是统治仪式的一部分。此碑立后不久被埋,直到献文帝皇兴初年才被发现,[16]与拓跋建国的最重要历程并无关系。

拓跋珪建国期间,身边也已有许谦、张衮等一批文士,史载在围攻中山的最后时刻,张衮曾对拓跋珪说:

宝凭三世之资,城池之固,虽皇威震赫,势必擒殄,然穷兵极武,非王者所宜。昔郦生一说,田横委质。鲁连飞书,聊将授首。臣诚德非古人,略无奇策,仰凭灵威,庶必有感。”[17]

这里连用了两个典故,张衮举出郦生、鲁仲连的先例,愿意效法古人说降中山。拓跋珪是否看明白了典故的意义,或者他尚需口语化的翻译来理解,我们不得而知。在史书记载中,以道武帝名义发出的诏书,常常引经据典,如天兴三年十二月乙未诏书:

世俗谓汉高起于布衣而有天下,此未达其故也。夫刘承尧统,旷世继德,有蛇龙之征,致云彩之应,五纬上聚,天人俱协,明革命之主,大运所钟,不可以非望求也。然狂狡之徒,所以颠蹶而不已者,诚惑于逐鹿之说,而迷于天命也。故有踵覆车之轨,蹈衅逆之踪,毒甚者倾州郡,害微者败邑里,至乃身死名颓,殃及九族,从乱随流,死而不悔,岂不痛哉!《春秋》之义,大一统之美,吴楚僭号,久加诛绝,君子贱其伪名,比之尘垢。自非继圣载德,天人合会,帝王之业,夫岂虚应。历观古今,不义而求非望者,徒丧其保家之道,而伏刀锯之诛。有国有家者,诚能推废兴之有期,审天命之不易,察征应之潜授,杜竞逐之邪言,绝奸雄之僭肆,思多福于止足,则几于神智矣。如此,则可以保荣禄于天年,流余庆于后世。夫然,故祸悖无缘而生,兵甲何因而起?凡厥来世,勖哉戒之,可不慎欤。[18]

仅从文字来看,难以想象这是“犹逐水草,无城郭”[19]时期所能发出的诏书。其真正的作者当然是华夏人士,而且或许这里有后世史官润饰的成分。在拓跋珪眼中,与祭祀天地、建立宗庙等行动一样,发布诏书也是统治仪式的一部分。诏书文字是否典雅,直接关系到政权是否拥有文化权威,也间接关联着统治合法性。拓跋珪了解语言表达对于完成此种统治仪式的意义,他的诏书都看不出一点质朴的痕迹。同时也有例子说明他对书面语言及其背后可能蕴含的歧视非常敏感:

《魏书·崔逞传》:太祖攻中山未克,六军乏粮,民多匿谷,问群臣以取粟方略。逞曰:“取椹可以助粮。故飞鸮食椹而改音,《诗》称其事。”太祖虽衔其侮慢,然兵既需食,乃听以椹当租。……初(郗)恢与遵书云“贤兄虎步中原”,太祖以言悖君臣之体,敕逞、衮亦贬其主号以报之。逞、哀乃云“贵主”。太祖怒曰:“使汝贬其主以答,乃称贵主,何若贤兄也!”遂赐死。[20]

上海博物馆 北魏石雕

“故飞鸮食椹而改音”指《诗·鲁颂·泮水》中“食我桑葚,怀我好音”一句,一般用来指夷狄异族因怀德而归顺变俗,确为侮慢。加上“贵主”与“贤兄”的不对等,终于导致了崔逞被赐死。《魏书·太祖纪》又载:

(天兴四年)集博士儒生,比众经文字,义类相从,凡四万余字,号曰《众文经》。[21]

这大概是要制作一个词汇手册,帮助拓跋子弟学习汉语和经典,表明他们的汉语水平并不很高,而拓跋珪认为有必要掌握这一技能。《魏书·贺狄干传》载:

贺狄干在长安幽闭,因习读书史,通论语尚书诸经,举止风流,有似儒者。……太祖见其言语衣服,有类羌俗,以为慕而习之,故忿焉,既而杀之。[22]

这与上面几条看似矛盾,实则说明在拓跋珪眼中,华夏文化只是一种统治工具,对拓跋集团来说,掌握到一定程度足以识破暗藏的侮辱足矣,但如果到了举止风流有似儒者的地步,即自我认同已偏向华夏一边,就不可容忍了。

贺狄干的故事像是一个预言,学通书史的北族,最终会变得举止风流有似儒者。道武帝已经立五经博士,收集书籍,从第二代皇帝明元帝开始,受教育的机会即大为改善。《崔浩传》云:“太宗初,拜博士祭酒,赐爵武城子,常授太宗经书。”[23]李先也曾为明元帝读《韩子连珠》、《太公兵法》,而受诏“常宿于内”。[24]随着他们对华夏经典的掌握加深,同样由大臣代拟的诏书、碑文等,其内容更要小心谨慎。例如崔浩因工于书法,常替人抄写《急就章》,每至“冯汉强”一句,辄改为“冯代强”,“以示不敢犯国”。[25]谨慎如此,最后还是因为刊刻国史而不得善终。

随着对华夏经典文化日渐熟悉,更加信奉它所强调的政治合法性理论,其中一点是政权要掌握最高的文化权威,并且时时展示出来。典故的使用便是展示文化权威的正统性的重要手段。如果说诏书有史官润饰的可能,石刻则较多地反映当时的实况。上述《南巡碑》碑阳仅存的数行之中,出现了一句“野夫有击壤之欢”。“击壤”是一个与尧相联系的典故,自《吕氏春秋》、《论衡》、《帝王世纪》以来屡见记载,后代润饰出很多版本,如:

《论衡》:尧时,五十之民击壤于涂,观者曰:“大哉尧徳乎!”击壤者曰:“吾日出而作,日入而息,凿井而饮,耕田而食,尧何等力?”[26]

《吕氏春秋》高诱注:尧时父老无供役之劳,击壤于里陌,自以为当然。[27]

《高士传》:壤父者,尧时人也。帝尧之世,天下太和,百姓无事,壤父年八十余而击壤于道中,观者曰:“大哉,帝之徳也!”壤父曰:“吾日出而作,日入而息,凿井而饮,耕田而食,帝何徳于我哉?”[28]

这一典故既可用来赞颂尧致天下太平的大德,也可以用来说明击壤者的隐士风范。《南巡碑》当然用的是前一种,同样的用法仍见于之前的一些文章中,如曹丕对群臣的劝进假意辞让时出令曰:

耳未闻康哉之歌,目未睹击壤之戏。[29]

这也是将“击壤”作为太平盛世的象征。明了“击壤”的意义,前一句的“讴歌”也就不能仅按字面理解了,

《孟子·万章》:天下诸侯朝觐者,不之尧之子而之舜;讼狱者,不之尧之子而之舜;讴歌者,不讴歌尧之子而讴歌舜,故曰天也。[30]

所以讴歌是用了舜的典故。总而言之,这两句话是巧妙地用了两个典故,将文成帝及其时代等同于理想中尧舜及其时代。碑文是由某位随行大臣写作的,它代表文成帝的意图吗?目前尚不能做这样的判断,最多可以说,这种修辞是文成帝可以接受的表达方式。对拓跋统治者来说,这类修辞早已司空见惯,或许已到了日用而不知的程度了吧。

大同御东新区文瀛北路北魏壁画墓

《东巡碑》并非皇帝命令树立,而是地方官在数年之后追立的。在《东巡碑》残缺的碑文中,夸赞太武帝的善射,也有一句“虽古有穷、蓬蒙之善,方之于今……”[31]有穷即后羿,蓬蒙是后羿的弟子,都是华夏文献中记载的古代最善射者。这是当时流行的一种表达方式,赞美某项德行、政绩或能力时,举出古代文献中某一方面的代表人物或事迹,然后加上“方之于今,犹有不及”,读者便得到了一种非常直观的印象。《南巡碑》是暗中比附,表示“庶几赶上”,《东巡碑》是明白表示已超越,貌似不同,其实关键都是要选取一个比较的标杆。因为汉文文献的关系,这些作为标杆的人物和事迹,不会超过三皇五帝三代秦汉的历史范围。反过来说,那些不被汉文文献记载的人物,比如檀石槐时代的某个神射手,或许在拓跋人的口述中流传着,但无法出现在拓跋人所立的碑铭中。

到孝文帝的时代,以皇室成员如孝文帝及其诸弟为首,拓跋集团整体上对汉语及文化的掌握已相当高的程度。这从《魏书》中诸人的传记不难看出。孝文帝与任城王澄讨论迁都问题,竟然以革卦的意义为由头激烈辩论一番。[32]孝文帝对河洛地区的向往,不得不说是与他的文化教养有极大的关系。迁洛以后,文教之风更甚,不仅表现在皇帝、宗室亲王、贵族们都能写出富含典故的文章、诗歌,还表现在洛阳的贵族、官僚的墓志文辞中,这表明对汉文化的掌握已经从最高统治层向下扩展到一般的北族官僚中了。这些墓志同样都是规范的骈文,其中也大量使用了典故。称赞文才,必称相如、子云;宣扬政绩,多言竹马(郭伋)、蹇帷(贾琮)、樊父作歌,张君致咏;论韬略,则云不以孙吴介意。在这种语境下,涉及到南朝,频繁出现荆蛮、岛夷、淮夷、吴越等用典形式,也就是题中之义了。与赞颂帝王的碑文一样,墓志中无论褒扬何种德行、能力,总是以与之对应的华夏历史人物作为标杆。徐志学曾对魏晋至五代的石刻资料进行一项统计分析,得出这样的结果:

我们所调研的4215个石刻用典形式,其来源文献,涉及225种。从形成石刻用典形式的数量来看,排在前十位的来源文献依次为:《诗》370、《史记》363、《庄子》359、《后汉书》271、《汉书》229、《左传》207、《论语》205、《礼记》192、《易》174、《书》138

史书类集中于《史记》、《汉书》、《后汉书》,皆超过200个。而《三国志》50、《东观汉纪》25、《宋书》10[33]

不难看出,所谓“典故”,几乎全部集中于先秦和两汉时期,在此意义上它们是真正的中国“古典时代”。使用这些典故,等于承认了周秦汉文明的典范性,现实中政治与文化的合法性,都取决于与古典时代的接近程度。关于所谓拓跋族的华夏认同问题,现代学者不免因书面表达中的大量用典而留下印象,而拓跋知识阶层本身,难道不也是在一次次的引经据典中,改变着自我认同吗?

一切的前提是,作为征服者和统治者的拓跋上层,积极接受了华夏文化中形成的书面语的评判标准。它与政治制度和文化的其他方面的沿袭互为表里,书面表达首先作为统治仪式的一部分而被接受,继而才有可能让外在的仪式性文字成为需要努力学习的文化技能,并且在学习和使用中逐步被其内涵的文化价值所驯化。用典修辞不过是这类文化价值的一个集中体现。那么,拓跋征服者为何一开始就要接受华夏的制度文化呢?我曾设想一个假说,秦汉以来形成的帝国制度,是当时唯一成熟的高级政治体的治理技术,北族征服者也是无可选择地袭用了。它是否成立,还有待日后的验证。征服者和书面语言的问题,拓跋魏一例不足以解释,如能将辽、金、蒙元以及满清的情况放在一起,进而将伊利汗国以至欧洲中世纪前期的历史进行比较研究,必将得到更深刻的结论。

[1]参看刘益:《山西灵丘县发现北魏“南巡碑御射碑”》,《考古》1987年第3期,281-282页;张庆捷、李彪:《山西灵丘北魏文成帝南巡碑》,《文物》1997年第12期,70-79页;张庆捷:《北魏文成帝碑文考证》,《考古》1998年第4期,79-86页。

[2] 参看川本芳昭:《北魏文成帝南巡碑について》,《九州大学東洋史論集》28号,2000年,26-50页;松下憲一:《北魏胡族体制論》第三章《北魏石刻史料に見える内朝官》,57-86页。张金龙:《文成帝所见北魏前期禁卫武官制度》,《民族研究》2003年第4期,84-93页。

[3] 参看罗新:《跋北魏太武帝东巡碑》,《北大史学》第11辑,北京大学出版社,2005年,177-186页。罗新、李泉汇:《北魏太武帝东巡碑的新发现》,《中国国家博物馆馆刊》2011年第9期,99-109页。

[4] 《魏书》卷1《序纪》,6页。

[5] 《魏书》卷24《张兖传》,613页。

[6] 《魏书》卷23《卫操传》,599页。

[7] 参看田余庆《关于拓跋猗卢残碑及拓本题记二则——兼释残碑出土地点之疑》,收入《拓跋史探》(修订本),252-264页。

[8] 《魏书》卷5《高宗纪》,117页。

[9] 汉代征伐匈奴的战争,在草原地区留下了一些石刻,最著名的是窦宪的燕然山铭,由班固撰写,约300字,全文见范晔《后汉书》卷23《窦宪传》,814-816页。拓跋部落不知是否见过这一刻铭。

[10] 《隋书》卷32《经籍志一》,947页。

[11] 关于这一问题较新的研究综述,参看土口史記:《中國古代文書行政制度——戰國秦漢期出土資料による近年の研究動向》,《中國史學》第23卷,2013年,103-123页。

[12] 北朝也有《国语孝经》、《国语杂文》、《国语号令》等书籍,见于《隋书·经籍志》的就有十三种,应该是用汉字记拓跋语音,有如后世《蒙古秘史》。它们数量不多,主要做教育用途,没有达到成为正式语言的程度。

[13] 刘勰著,黄叔琳注,李详补注,杨明照校注拾遗:《增订文心雕龙校注》卷8《事类第三十八》,北京:中华书局,2012年,468-469页。

[14] 钟嵘著,古直笺,曹旭整理集评:《诗品·序》,上海古籍出版社,2007年,10-11页。

[15] 徐中原:《论南朝骈文用典》,《阜阳师范学院学报》,2006年第6期,16-19页。

[16] 《魏书》卷23《卫操传》,602页。

[17] 《魏书》卷24《张兖传》,613页。

[18] 《魏书》卷2《太祖纪》,37页。此诏书从思想到文辞,明显受到班彪《王命论》的影响。

[19] 《南齐书》卷57《魏虏传》,984页。

[20] 《魏书》卷32《崔逞传》,758页。

[21] 《魏书》卷2《太祖纪》,39页。

[22] 《魏书》卷28《贺狄干传》,686页。这个故事让人想起神元皇帝力微之子沙漠汗,他因为质于洛阳,颇染华风,“风彩被服,同于南夏”,诸部落大人恐怕他变易旧俗,遂僭害之。(《魏书》卷1《序纪》,4-5页)

[23] 《魏书》卷35《崔浩传》,807页。

[24] 《魏书》卷33《李先传》,790页。

[25] 《魏书》卷35《崔浩传》,826-827页。

[26] 王充:《论衡》卷8《艺增篇》,131页。

[27] 许维遹撰,梁运华整理:《吕氏春秋集释》卷1《孟春纪》,25页。

[28] 皇甫谧:《高士传》卷上,丛书集成初编本,中华书局,1985年,17页。

[29] 《三国志》卷2《魏书·文帝纪》裴注引《献帝传》,69页。

[30] 《十三经注疏》影印本,3737页。

[31] 罗新:《跋北魏太武帝东巡碑》,179页。

[32] 《魏书》卷19中《景穆十二王传中·任城王澄》,464页。

[33] 徐志学:《魏晋南北朝隋唐五代石刻用典研究》,上海交通大学出版社,2013年,46页。

发表评论