星期二

四.关于三国沓中地望的不同学术观点

三国沓中大致位于今甘肃宕昌、舟曲、迭部、临潭、岷县地理范围之内,这基本是学界共识,由于此区域地处偏远,历代著史之人不大可能一一到达考证,故而史籍有关三国沓中的记载要么语焉不详,要么互相矛盾,始终未有定论,更有甚者不详加考证便以讹传讹,误导千万读史之人,贻害甚广,目前学界关于三国沓中地望主要有如下几种观点:

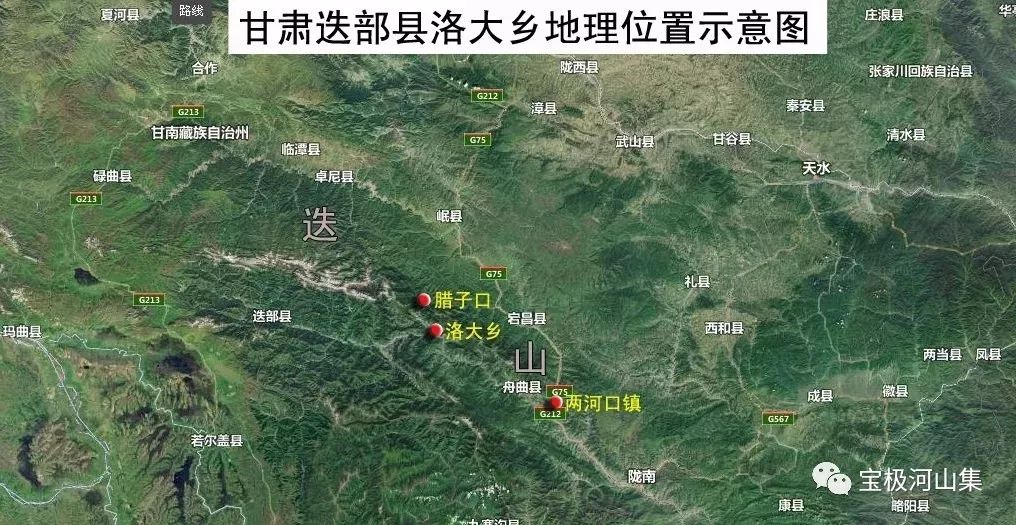

(一).迭部洛大说

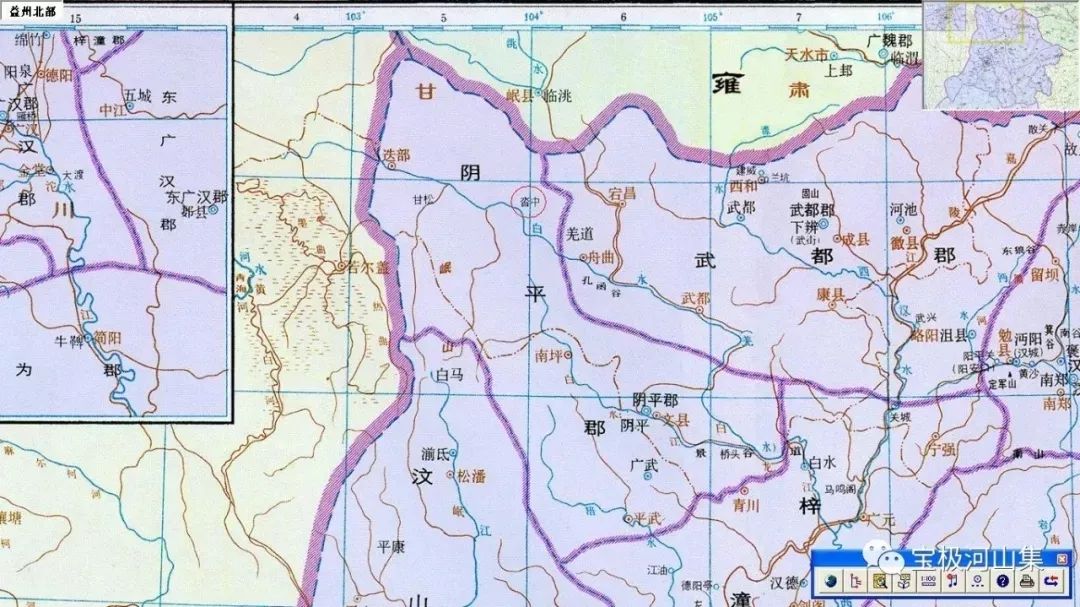

谭其骧先生在《中国历史地图集》(三国部分益州北部)中将沓中标注在今甘肃迭部洛大(下图红圈标示处),这是迭部洛大说的根源,此说流传极其广泛。

无从得知谭其骧先生将洛大标注为沓中的具体缘由和依据,我们认为三国沓中在迭部洛大是毫无可能的,理由如下:

宕昌县两河口镇以西通往舟曲、迭部的白龙江山峡河谷地带人烟稀少,北有迭山逶迤东来阻隔交通,南有岷山巍峨屹立,两岸群山耸峙,如同刀劈斧削一般,白龙江蜿蜒穿行其间奔流东去。

除东、西峡口以外只有向北通往岷县、宕昌的天险腊子口通道,其余皆为山间至险小路,通行困难至极。兵家所云之死地无非如此,根本不利于长期驻军,即使偶尔行军至此也应全速通过,否则若敌军封堵东、西峡口及腊子口通道,全军必将处于覆亡境地!

白龙江山峡河谷地貌

1935年9月走出草地的中央红军抵达白龙江峡谷,因峡谷东、西均有分别自武都、临夏和松潘包抄而来的国军胡宗南部,情势万分危急。

毛泽东命令王开湘、杨成武率领的红四团务必要在三日内攻克国军新编十四师鲁大昌部设防固守的天险腊子口,打开全军北上通道,否则中央红军必将陷于进退无路之绝境。

建国后杨成武将军在其回忆录中谈到,如果当时不能攻克腊子口北上,将无法想象中央红军未来的命运,腊子口战役无疑给一生南征北战的老将军留下了无法磨灭的记忆。

天险腊子口

即使今日要从白龙江峡谷的迭部县洛大乡前往迭山以北的岷县地区,也只有东、中、西三条路可以选择,东路绕行宕昌两河口沿岷江朔流而上经由麻子川抵达岷县,距离大约200公里,中路经由腊子口、铁尺梁、多纳抵达岷县,距离大约90公里,西路绕行迭部益哇乡、尼巴乡、刀告乡再沿洮河顺流而下到达岷县,距离大约340公里,中路虽然距离短暂,但自腊子口直至铁尺梁全部是崎岖险峻的峡谷道路,最窄处仅有二、三十米的宽度,且道路两旁壁立千仞,如有阻断几乎无法通行。

假设公元263年姜维就在迭部洛大驻军屯田,为何在邓艾发起沓中之战前的数月内姜维没有及时撤离地形十分不利于己的白龙江峡谷地带退往汉中或阴平桥头?反而被动等待邓艾所部的包围攻击,这无论如何也于情理不通,姜维军事指挥能力不敢说达到超一流的水平,也不至于如此昏聩和弱智,否则怎么可能会在阴平桥头上演佯动孔函谷调离诸葛绪军的神来一笔呢?

其次,截止2005年统计迭部洛大乡有人口五千余人,可耕种土地仅有五千余亩,截止2012年统计迭部县常年耕地也仅有7.7686万亩,即使以现代农业技术和迭部县全部现有可耕土地用来屯田也根本无法满足数万大军所需之给养,更不要说一千多年前的农业生产水平。

总体来说洛大地理位置和自然环境军事上既不利于向洮、岷地区发动进攻,也不利于大军防守与撤退,其严酷的自然条件也绝非可供大军屯田之地,因此沓中在迭部洛大说无法成立。

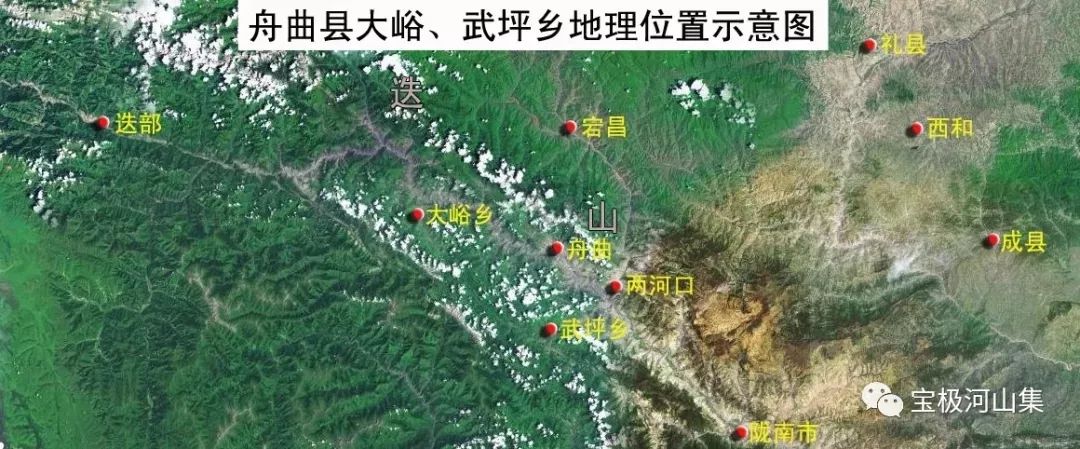

(二).舟曲大峪、武坪说

三国沓中在舟曲大峪、武坪说主要流传于舟曲地区民间,鲜见于史籍记载,舟曲大峪、武坪乡位于岷山北部山区,平均海拔2000米以上,气候寒冷,山大沟深,森林茂密,可耕种土地稀缺,至今两乡人口合计不足15000人,自然环境条件尚不及迭部洛大,姜维显然无法统军数万在此狭窄山地屯田,非要在此屯田,岷山山地的道路交通状况也对攻守极为不利,基于这些理由,此说亦不能成立。

(三).迭部以西说

此说源自《资治通鉴》胡三省注曰:“沓中在诸羌中,即沙、漒之地......沓中之地在羌中明矣。”,郑炳林在其《西秦赤水、强川、甘松地望考》中也认同了胡三省的注解,按此说法沓中当在迭部以西碌曲县尕海乡、郎木寺一带。

首先说明胡三省关于沓中地望的这个注解是错误的,原因后文阐明。不知胡三省有何考证依据,由蜀中至此近一千余里,蜀汉将士能否适应水土气候恐怕都是问题。

在此阴寒高原之地暂且不论屯田种粮收益如何,尕海乡、郎木寺地区远离蜀中后方、远离西安、建威、武卫、石门、武城、建昌、临远七围及其它固定军事围守,远离武都、阴平二郡通往蜀中的战略要道——阴平古道,更远离需要姜维军团及时回防的汉中盆地,在此驻军在军事上有何意义?况且时至今日,此地区人烟稀少,也绝非适宜农耕之地,如何屯田解决数万大军所需给养?

不用过于复杂的论证,即使凭借日常经验都可以得出结论,姜维屯田的沓中不可能位于迭部以西的尕海、郎木寺地区。

(四).临潭西南说

此说源自“距旧城十里在今古宽占之西北相传即古沓中戍”(《洮州厅志》)和“沓中戍在卫西南。姜维与邓艾战于侯和,败绩,退往沓中。”(《读史方舆纪要》卷六十∣陕西九)这两条史籍记载。

《洮州厅志》倒也实话实话直接表明是根据民间传说记载,传说未必不是史实,但也未必就是史实,对此无法考其真伪。

《读史方舆纪要》无疑是一部伟大的军事地理著作,只因全凭顾祖禹一人之力著成,疏漏错误之处在所难免,但瑕不掩瑜,些许错误无法遮掩这部巨著的熠熠光辉。

笔者非常喜爱《读史方舆纪要》这部著作,也非常敬仰其著作者顾祖禹,但发现和纠正先贤错误应该是我们继承传统文化最有敬意的方式,所以先来看一条《读史方舆纪要》关于白水江的记述:

“白水江在卫南百五十里,自洮州流入境,又东北流入西和县境。”(卷六十∣陕西九)

岷州卫(今甘肃岷县)以南150里对应的应该是现在的白龙江,上述记载却说是白水江(今白水江流经四川九寨沟县、甘肃文县);

自洮州(今甘肃临潭、卓尼)流入岷州卫的只有洮河,而没有白水江;

今日西和县境内的较大河流是西汉水,西汉水也不是由岷州卫东北流入境内,而是由天水市秦州区南部齐寿山(古名嶓冢山)东流经礼县后再入西和县境,洮河经岷县、临洮北流汇入黄河,西汉水与洮河两者根本不是一个水系。

很明显先贤顾祖禹把今日白水江、白龙江、洮河、西汉水全部弄混了,由此可以推测顾祖禹对于陇南山地以及洮岷地区的山川河流地理形势并不十分熟悉,《读史方舆纪要》关于沓中戍地理位置的记述可能是没有充分考证的结果,可信度较低。

今日甘肃临潭西南迭山以北地区紧邻曹魏洮阳城却远离汉中和蜀中,也远离阴平古道及武都、阴平二郡之内的军事围守,孤悬魏境于军事而言极为不妥,即使姜维率军到此也只能与曹魏相互攻伐激战,无法长期在曹魏洮阳城外立足驻军,更无法在魏军不断袭扰下屯田种粮。

公元262年侯和之战失败后,姜维率军退回沓中屯田,侯和位于今甘肃临潭县东部新城镇,与《读史方舆纪要》记载的临潭西南的“沓中”仅有五十公里之遥,而且侯和在东,“沓中”在西,姜维即使战败,理应退入蜀汉武都、阴平二郡境内才符合逻辑,如果姜维在魏境往西退却50公里还要打算常年屯田耕地,先不要说曹魏征西将军邓艾是否同意,此地区地域狭小,气候寒冷不利于农事生产,也无法提供可供数万大军屯垦的土地。

关于沓中地望还有其他一些学术观点,比如史学泰斗史念海先生认为沓中应位于四川松潘东北、迭部东南的甘川交界区域,这个观点非常令人错愕,因为史念海先生所指区域毗邻九寨沟风景区,山势险峻,根本无法屯垦种田,况且也无地理交通优势,无论北伐进攻还是退军防守都十分艰难,如果姜维在此区域屯田驻军,一旦汉中有事,远隔万水千山,根本无法及时回转协防。

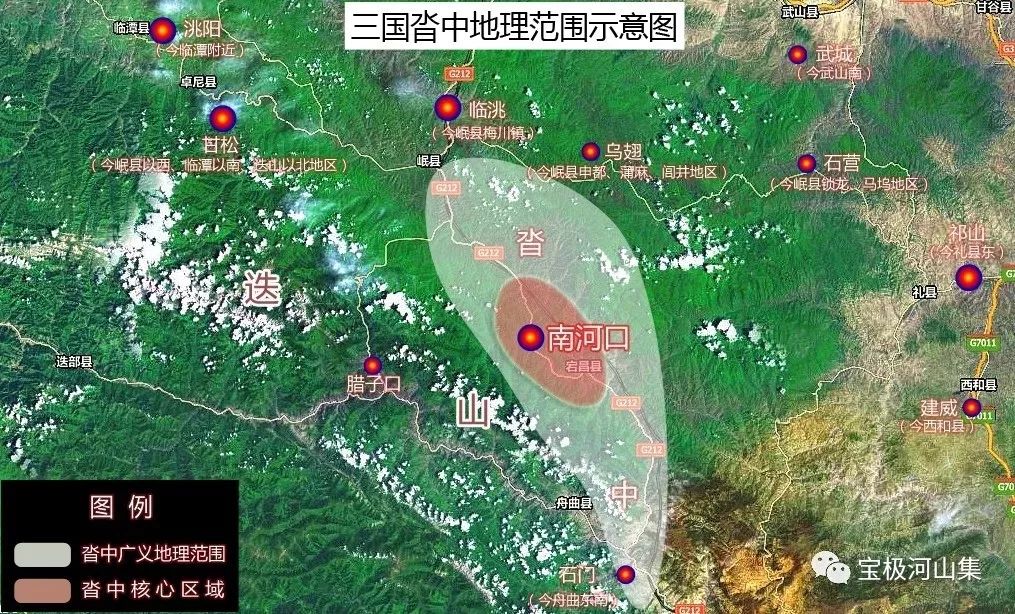

五.三国沓中地理概念范围及其核心区域地理位置

泛指性区域地理概念虽无精确的地理界限,但均有大致清晰的地理范围,另外还具有以下特点:

(一).泛指性区域地理概念无一例外都有重要的地理参照,比如前文所述的“山右”是以太行山为参照,“河套”、“河内”、“河北”均以黄河为参照,“江东”、“江左”均以长江为参照,“岭南”以五岭为参照,这些参照物大多数为山川河流,也有以重要标志性建筑物为参照,比如“关东”就是泛指山海关以东地区,“塞外”就是泛指长城以外地区。

(二).泛指性区域地理概念在其所对应的地理范围内也有相对明确的核心区域,即广义性概念与狭义性概念的差异。比如“中原”这个地理概念,广义理解其范围很大,狭义理解其核心区域就是指今日河南省河、洛地区。

(三).某些泛指性区域地理概念对应的地理范围会随着时代变迁而向外延伸,也就是说某些泛指性区域地理概念的外延是动态变化的,最显著的就是“中原”这个地理概念外延的不断扩展。

三国“沓中”作为一个泛指性区域性地理名称,又以什么作为其地理参照?又对应什么样的地理范围?其核心区域地理位置到底在哪里?

认真研究现存史籍、文献资料,去伪存真剔除历代史料流传之讹误,通过长期大量的实地考察、分析和逻辑辩证,对于上述问题本文观点如下:

三国沓中就是指今日甘肃省陇南市宕昌县两河口镇以北、宕昌、岷县交界的麻子川岭以南岷江流域地区,其地理参照物就是宕昌岷江(古羌水);

三国沓中核心区域是以今日宕昌南河镇为中心,宕昌岷江中、上游地区,即宕昌城关镇至哈达铺镇之间的地理范围;

三国沓中广义地理范围包括今日宕昌阿坞镇、庞家乡、八力镇、哈达铺镇、理川镇、木耳乡、南河镇、何家堡乡、贾河乡、将台乡、车拉乡、宕昌城关镇、新城子藏族乡、临江铺镇、甘江头乡、官亭镇、两河口镇,不含东部南阳、韩院、好梯等乡镇;

三国沓中广义地理概念范围随着时代变迁可能有所扩展,逐步向今日甘肃舟曲东南部的大峪、武坪地区和岷县南部迭藏河流域延伸扩展;

三国沓中之“沓”与“宕”存在音转关系,“沓中”与“宕中”同样如此,一种情况可能是宕昌岷江流域远古地名为“宕中”,著史之人因音误将“宕中”误记为“沓中”,另一种情况可能是宕昌岷江流域远古地名本为“沓中”,后世之人逐渐音转为“宕中”;

羌族梁氏部族建立“宕昌国”之前,“沓中”极有可能已经演化为“宕中”,为寄托民族兴旺发达、国家繁荣昌盛之希望,宕昌国创立者遂将“宕中” 改为“宕昌”,同时以“宕昌”为国名、族名,以自此之后“宕昌”一直沿用至今。

六.宕昌岷江流域地区是三国沓中故地的依据

(一).土地条件

宕昌岷江(古羌水)流域地形相对开阔,农耕地理条件远优于两河口以西白龙江山峡河谷地带,尤其宕昌城关镇以上区域地形山势相对平缓,南河、哈达铺、理川、八力、木耳等乡镇川坝土地较多,截止2016年全县农作物播种面积达51.17万亩,是迭部、舟曲两县可耕种面积两倍左右,也远大于洮岷地区临潭、卓尼二县可耕种面积之和,即使在三国末期,宕昌岷江(古羌水)流域可耕种土地也应多于上述两个区域,地理形势使然,基本具备姜维军团屯田所需的土地条件。

(二).气候条件

宕昌岷江(古羌水)流域为北亚热带、温带、高原三种气候的过渡地带,南北差异大,一般为温带大陆性气候,气候温和而湿润,按甘肃省气候分区,属陇南温带湿润区,气候条件优于岷县、卓尼、临潭地区。

洮岷地区气候阴寒,农作物生长所需时间相对较长,宕昌岷江(古羌水)流域气候温暖湿润,雨量充沛,无霜期较长,适宜小麦、青稞、大麦、燕麦、大豆、蚕豆、马铃薯等农作物生产,且宕昌城关镇以南川坝地带每年可有两季收获,屯田收益应远高于洮岷地区。

(三).人口资源

宕昌岷江(古羌水)是古羌族主要发源地之一,在历经羌汉百年战争后河湟、洮岷、陇西、天水等主要战争区域因战火涂炭,人口锐减,而古羌水流域逐渐成为羌人躲避战乱的重要聚集地,这是虽然经历三国大动荡、大战乱洗礼后,宕昌羌不断崛起直至建立古羌人第一个国家政权宕昌国的根本原因。

姜维对于羌胡诸部拥有极高的号召力,如在此区域内驻军屯田将拥有更多的人口资源,也具备良好的群众基础,可以获得羌胡诸部对其北伐战争的更多支持。

宕昌区域性地方宗教信仰中将姜维供奉为一方湫神——赤砂龙王,这也从另一个侧面印证了三国沓中就在今日宕昌岷江(古羌水)流域,如果姜维仅仅是偶尔率军经过,就不大可能给该区域生活的人民留下如此深刻且至今未能磨灭的历史记忆,姜维能够成为宕昌地区区域性宗教信仰中的一方神灵,必然是在此长期驻军屯田影响的结果。

(四).战争资源

除人口、粮食之外马匹是冷兵器战争时代至关重要的战略资源,宕昌县哈达铺镇、理川镇、大舍乡、八力镇、庞家乡、木耳乡等地自古以来盛产良马,其历史可以追溯至先秦时期,特别是八力镇八马梁牧场即使在1949年建国以后也长期为兰州军区骑兵部队培育牧养战马,迟至上世纪八十年代才予以解散。后世宋、金战争年代,宕昌榷场马匹交易量长期稳具全国第一,是南宋军队战马主要来源地。

此外,宕昌地区盛产中药材,种类多达二百余种,丰富的中药材资源也是姜维驻军屯田不可忽视的战略资源。

(五).战略通道

古代由陇入蜀主要有三条路线可供选择,东线由河池(今甘肃徽县)—沮县(今陕西略阳)—阳安关(今陕西宁强阳平关)入蜀,中线由今日宕昌—武都—文县入川(阴平道),西线由今日临夏—碌曲—若尔盖—松潘入川。

宕昌古羌水流域扼守战略要道——阴平道北段,时至今日也是如此,兰渝铁路、兰海高速都是经由宕昌南下入川。

对于姜维军团而言阴平道是其返回蜀中最为便捷的通道,也是获得蜀中后方支援与接应最为重要的通道,三国末期,如果姜维放弃对阴平道这条战略通道的控制,就意味着既放弃了全军安全撤离的归途,也打开了魏军由陇入蜀的北方门户,在此意义上讲,无论如何姜维驻军屯田地点都必须在阴平道上,否则不要说回防汉中、蜀中,即使本部人马的安全也无法得到保证。

(六).区位优势

宕昌岷江(古羌水)流域与相邻地区相比区位优势也十分其明显,对于姜维军团而言自宕昌不同地点出发分别有多个方向可供选择:

自今日宕昌阿坞乡出发向北数十里可突袭曹魏临洮(今岷县梅川镇)、洮阳(今临潭东),再向北可达狄道(今临洮);经临洮(今岷县梅川镇)再向东北可达曹魏陇西郡郡治襄武(今陇西南)及南安郡豲道(今陇西东南)地区。

自今日宕昌阿坞镇、哈达铺镇或脚力铺村出发向东经理川镇、八力镇可达曹魏雍州陇西郡、南安郡以南的乌翅地区(今岷县申都、蒲麻、闾井地区),再向东可达石营(今岷县锁龙、马坞地区)及祁山附近;经乌翅转东南可达建威(今西和)、武街(今成县)、河池(今徽县)、沮县(今略阳)、阳安关(今陕西宁强阳平关)后可入川或进入汉中盆地。

自今日宕昌临江乡翻越毛羽山经南阳镇向东亦可到达祁山地区或建威(今西和)、武街(今成县)。

自今日宕昌两河口镇向南可经舟曲石门(舟曲大川镇石门沟村石门峪口)、峡子梁、武坪、插岗乡进入博峪河谷,再向东南经九寨沟县永和、文县中寨、石鸡坝抵达文县县城,也可由舟曲武坪经大海沟向南绕行至四川九寨沟县黑河乡,进入白水江流域。

自今日宕昌两河口镇向东经武都再转东南沿阴平道抵达文县入川,也可经武都城关朔北峪河而上经安化转东北抵达建威(今西和)和祁山地区或至武街(今成县西)、河池(今徽县)、沮县(今略阳)。

自今日宕昌南河镇向西经腊子口或沿黄家路可抵达白龙江上游河谷地区,这是古羌人另一个重要的聚居区,在此区域生活的羌人被统称为漒川羌,自今日宕昌两河口镇出发向西也可抵达该区域。

宕昌古羌水流域北邻洮岷地区,南接武都、文县入川,东出祁山、天水,西连青藏高原东缘,虽不能说交通四通八达,但区位优势也极为明显,是可攻、可守、可进、可退的理想屯田之地,熟知兵法的姜维理应将宕昌古羌水流域作为屯田之首选区域。

(七).经济基础

即使大军长期驻扎屯田也断不可能解决全部军需物资,对当地民众课征税赋或军役无法避免,姜维军团远离后方,不可能不进行适度的给养征收或军役征调。

曹魏伐蜀诏书所言姜维在屯田期间“刻剥众羌,劳役无已,民不堪命”,虽是不足为信的刻薄挖苦攻击之词,但从另一个侧面反映出肯定存在课征赋税或征调军役的现象,只是不可能达到曹魏伐蜀诏书所言程度。

宕昌古羌水流域人类活动较早,可以上溯至新石器中、晚期,自古以来为羌人世居之地,受中原农耕文明影响较早,三国时期应处于半农半牧状态,农业、手工业发展水平相对邻近地区优势明显,具有较好的社会经济基础条件,能够为姜维北伐事业提供基本经济保障。

(八).考古发现

宕昌岷江(古羌水)流域大量的考古发现也证明战国至三国时期在此区域发生过大规模军事活动并存在战争和军事设施遗迹。

宕昌八力镇寺沟考古发现的汉代战地壕沟,可隐蔽数万军队,该镇域范围内还出土了大量战国、汉代墓葬群,也出土了汉代鐎斗(司马迁解释为行军炊具及警示器具);

南河镇寺卜寨战国古城遗迹占地二十余亩,规模宏大,说明此区域在战国时期就是重要的军事要地;

南河镇前关汉代颠角古城遗址是岷州(宕昌大部分区域曾隶属岷州管辖)三大军事古城之一;

南河镇以南数公里何家堡乡古墓群考古挖掘过程中曾经出土了战国时期的弩机、铁矛、铁戈;

宕昌城关镇旧城村古城遗址为汉代建造;

宕昌城南羊马城山颠发现多处古代烽燧遗迹,不仅有军事防御设施,且有大量生活所需的陶瓷碎片散布于周围;

宕昌城关镇分别与1988年、1989年出土两方铜印,一方为“汉率善羌君”,一方为“魏率善羌百长”;

宕昌城关镇老树川村于2006年出土了汉代青铜战甲一件,长约40公分铁质战刀一把,长约1米铁质长剑一柄,青铜护腕一件;

宕昌岷江(古羌水)峡谷中分布着大量三国古栈道遗存。

目前看来宕昌地区出土的考古文物尚不足以直接证明该地区就是三国沓中,但足以证明宕昌岷江(古羌水)流域特别是南河镇周围地区自战国以来一直是人类军事活动极其频繁的区域。

(九).统治基础

为加强对聚居于今日宕昌岷江(古羌水)流域、两河口以西舟曲、迭部白龙江峡谷地区羌人的统治,秦至两汉中央政权均设置了县级行政管理机构——羌道,经陈启生先生考证,其治所就在今宕昌县城关镇旧城村,城墙遗址至今尚存。

县级行政机构羌道的设置必然加强了羌族人民与中原王朝的联系,两汉政权数百年对于宕昌岷江(古羌水)流域的统治和管理对于擎举“复兴汉室”大旗的姜维来说是非常有利的政治条件。

自公元229年武都、阴平二郡归属蜀汉政权以后,已无法得知蜀汉政权是否仍然沿袭设置了羌道,但即使没有设置,两汉延续下来的统治基础也不大可能立即消失。

特别说明的是很多历史地图及相关文献将羌道治所标注在今日舟曲地区,这是错误的,详细考证过程请参阅陈启生先生著作《宕昌历史研究》。

(十).民间传说

宕昌岷江(古羌水)流域大量流传着许多与三国姜维有关的各种民间故事,这也从另一个侧面印证了姜维曾在此区域内长期驻军、屯田和作战,例如相传将台乡是因姜维在此筑台点将而得名,再例如南河镇营盘沟相传因姜维曾在此扎营而得名。

七.宕昌南河镇是三国沓中核心区域的根本原因

从《三国沓中区位示意图》中我们可以看到,在三国时期蜀汉武都、阴平二郡区域内,交通路网最为密集的是今日宕昌县南河镇所在地——南河口。

南河口位于岷江(古羌水)上游,扼控岷江(古羌水)河谷和阴平古道,毗邻曹魏陇西郡临洮县(今岷县),且相距百里之遥,快马急行军半日可达。

南河口北进可达临洮(今岷县)、洮阳(今临潭东)、甘松(今岷县西、临潭南地区)、狄道(今临洮);东出可至乌翅(今岷县申都、蒲麻、闾井地区)、祁山(今礼县东)、武城(今武山南)、石营(今岷县锁龙、马坞地区)、建威(今西和)、武街(今成县西)、上邽(今天水清水县)或至沮县(今略阳)、阳安关(今陕西宁强阳平关)、汉中;西去经腊子口可至漒川(今舟曲、迭部地区),亦可至甘松(今岷县西、临潭南)、洮阳(今临潭东);沿阴平古道南下经阴平桥头可入川蜀或经今日舟曲石门沟、武坪南下博峪河谷再经永和、中寨、石坊亦可到达阴平桥头后入川。

南河口群山环抱,森林茂盛,岷江(古羌水)北源、南源在此处交汇,北有寺卜寨古城、东北有摩云岭(今雪岭),西有大拉梁、西北有铁尺梁,皆为用兵之地,万千沟壑汇于一束,向南则相对开阔,如此地形地势有利于向北防御,也有利于阻敌于大拉梁、铁尺梁、麻子川岭、摩云岭一线后大军从容屯田或向南撤离,实为绝妙的可攻可守之地。

正是由于上述特殊的地理地形环境和战略区位优势,宕昌南河镇所在地南河口应为三国沓中核心腹地无疑,姜维极有可能依托南河前关古城、寺卜寨古城以及其它临近寨、堡构建了一个进可攻、退可守的扇形防御体系,并以此为核心向沓中其它区域拓展屯田,耐心等待下一次北伐的时机。

end

长

按

关

注

监制:胡桂芸

发表评论