本文内容摘自《中国测绘》2021年第2期

友人刚刚寄来印制精美的《老树日历》一册,摩挲之余,想起当年和树勇的对话。我说,你在新浪微博上最初的一拨画是出离的愤怒,那时温州动车事故搞得互联网第一次舆论大哗,我还想“老树是谁”?后来突然看到画风转到穿越和出世了。树勇说,都说是“做梦”的时候,我那就是从梦境里来,到梦境里去。

我闻之大乐。那是2011年的事了,知道“老树”即是树勇,还跑到他学校“做梦”的工作室去看。

64开本的“日历”是这几年市场上的热销货。自打故宫在1937年《故宫日历》的基础上重开了2010年《故宫日历》的新版以后,一时蹿红。

2012年全国出版的日历书只有4种,2013年有11种,2014年有23种,2018年达到200多种。中国地图出版社这些年也有地图主题的年度日历,今年的《每日人文地图》分社社长送我读,逼得我回头追前几年的。

同样文化主题的“年度”手册,上世纪五十年代以《美术日记》为标志,也热过一阵。六七十年之后的《故宫日历》为我国出版业开拓了一种独特的形式,成为日历类图书的开创者和先导者。

累计发行300万册的《故宫日历》带动了小开本的书装市场。据说是为了“地铁阅读型”的需求,这一轮的小开本重点在内涵精致的人文类书籍,比如三联新出的奇书《下里巴虫》,不但小,而且一函两册,图文对照。

上世纪八十年代上海文化出版社曾出过一套小开本系列的“五角丛书”,开本较惯常的32开瘦俏,而且定价确是五毛钱,内容以人文社科新知为主,在那个求知求学成风的年代很是翘销了几年。后来印刷成本上来了,价格上去,“五角”概念不存,遂末。

再早的1962~1993年间,天津百花文艺出版社出版过近百册系列散文,都是690×960的开本。

上面说的两套以开本小巧和价格便宜著世的书我都有存。其实“五角丛书”学的是三十年代上海滩上的“一角丛书”。此时,良友图书出版公司老板伍联德破格任用了刚从学校毕业的赵家璧做《学生画报》总编辑,同时由其编辑成套的学生读物“一角丛书”,一毛钱一册的统一价大得中学生之喜。估计那批中学生里就有后来天津百花和上海文艺的编辑。

十七世纪荷兰有一本畅销的“情场宝典”,作者Johan van Dans在前言里解释为什么该书设计成小十二开本:“这样做不是为了节省印刷经费,而是因为如此制作最适合装进口袋里,你在举办招待会和聚会的时候,去到哪里都可以带在身边……还有,我把它做成这样一个小巧的东西,那么万一某个黄昏你刚好埋头此书,而你那渴望你在身边作伴的父母却突然出现,使你大吃一惊,这时你就可以把它藏在你的围裙下面。或者,如果你是一个孤女,跟你的祖母或姑母住在一起,若她们碰巧看见这本书,就会发现阅读起来太困难了,因为字很小。”

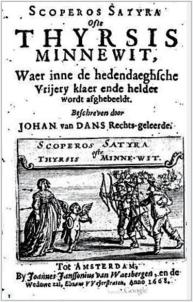

这本题为《斯科普斯的讽刺诗或提尔苏斯在爱情上的才智》(Scopero Satyra ofte Thyrsis Minne-Wit)的书可以视作那时候的“小黄书”,其开本的狡猾是为读它的女孩子设计的。

《斯科普斯的讽刺诗或提尔苏斯在爱情上的才智》

伦勃朗《女先知安娜》

弗拉戈纳《读书的少女》

除了实用一面,小开本还有心理上的效应。凡物小则可亲,大则可畏。小书可用于拉近距离,大书可用来制造距离。一本小巧玲珑的书适合用来营造一种私密的气氛,暗示一些微妙的乃至暧昧的情绪,被用来充当少女们的闺中密友自然是不奇怪的。

另一方面,一本厚重的大书适合用来增加庄严感、神圣感和历史感,它意味着这本书是悠久传统的承载者,所以在教堂、在博物馆摆放一部桌面般厚重的大书,供人们隆重地披览是再合适不过了。

现代出版是与印刷技术发展联系在一起的。十五世纪,在文艺复兴的时代背景中,机械印刷在意大利开始成熟。

出版家玛努提斯的一大贡献是于1501年首创了小开本书籍。在此之前,书籍尤其是圣经,开本都非常大,原因是这类书主要放在教堂中,主教没必要将如此沉重的书随身携带,类似的书籍仅为少数人阅读。但文艺复兴推动了市民阶层对图书的需求,人们希望在工作之余可以随身携带。于是玛努提斯将书的尺寸由大开本缩小到可以放在口袋中的小开本,在合乎纸张裁切的情况下,书的尺寸一般为7.7cm×15.4cm,玛努提斯还为小开本书设计了浪漫的斜体字,目的在于突出内容的抒情性,这种排列方式在当时是一个创举。

书籍装帧的历史往往是这样:那些厚重端庄的大本从内容到形式都是真正意义上的“一本正经”。而那些小开本的书,往往是情趣盎然饶有兴味可以博人会心的文字。

发表评论