我们的人文社之旅

4月14日周五下午,来自文史哲三系的30名同学一同来到了人民文学出版社。

出了东四地铁站,向东走一千米,就到了人文社驻地,这是一栋“低调”的灰色老楼,夹杂在周围繁华的高楼大厦之间,一股苍重的历史感扑面而来,“蛮旧的啊”,几个同学顿时感叹道,这种感受在后面的“旅途”中愈发明显和真切。

人文社门前

前来迎接我们的是人文社策划部负责人宋强老师和朱韵秋老师,他们热情地欢迎我们的到来,并和我们在门前留下合影,之后,宋老师便带领大家开启了一下午的人文社之旅。

进入主楼,楼道两边的墙壁上展览着人文社的历史和成就,从第一份营业执照到近年的出版硕果,一处处,一件件,诉说着人文社六十六载的光阴,无言却厚重而有力量。

走廊墙壁上一处

走廊尽头,步出主楼,来到一个不大的旧操场,而今已成了停车场,操场上首先映入眼帘的是一个锈迹斑斑的篮球架。听宋老师介绍,当年冯骥才老师住在人文社协助编辑改稿子的时候,条件很艰苦,没有什么娱乐活动,身高一米九而且曾是天津篮球队队员的冯老师自告奋勇,亲自在人文社组建起了篮球队,他做队长,闲时就组织大家在院子里打篮球,有时候还邀请邻近单位举办比赛——打篮球是人文社前辈为数不多的休闲活动之一。

曾经的篮球场

操场西边是七十年代建筑的一座办公楼,这座楼内艰苦简陋的办公条件让大家感触很深。办公条件如此地简陋和艰苦:用拉绳开关的吊灯,昏暗的灯光,老式房门和沙发,挤满杂志和书稿仅容得一人通行的走廊,一切仿佛还是上世纪的样子。

我们参观了各位编辑老师的办公室,办公室的陈设极为简单,一张桌,一把椅,几盆花草,一台电脑,散乱各处的稿件——这些东西构成了一个编辑的小小世界,我们挤在这小小的世界,感受到所有文字都在积蓄着能量。

编辑老师的小小世界

可是,正是这样一栋旧楼,见证了《当代杂志》《新文学史料》《中华文学选刊》的诞生与成长,不断向外界输送着新思想、新文化、新力量——《白鹿原》的第一篇手稿在这里编辑,《尘埃落定》等许多重要作品在这里问世。这栋旧楼见证了新中国的文学发展史和出版史,成就了新时代众多的文学大家,如蒋子龙在书中所说,“这里有着对文学爱好者们点石成金的神奇”,“人文大楼就是凤凰窝”。

各部门的编辑老师与我们交流

参观“旧楼”的过程中,宋老师回忆起他初次来人文社报到的时候,“我当时都怔住了,到处都黑乎乎的,但是呆的时间长了,也越来越能体会到其中的味道”。“所谓大学者,非谓有大楼之谓也,有大师之谓也”,对于出版社来说何尝不是如此,出版社的精彩不在于外表的富丽豪华,而在于她的那些对此番事业矢志不渝的编辑和作者。正是一代代人文社人的孜孜以求,成就了人文社的“大”和美。

人文社历任社长

参观完后,宋老师带我们来到会议室,我们围桌坐定,宋老师娓娓而谈,给我们详细介绍出版社的历史、现状和理念,分享一名编辑的生活和工作状态。

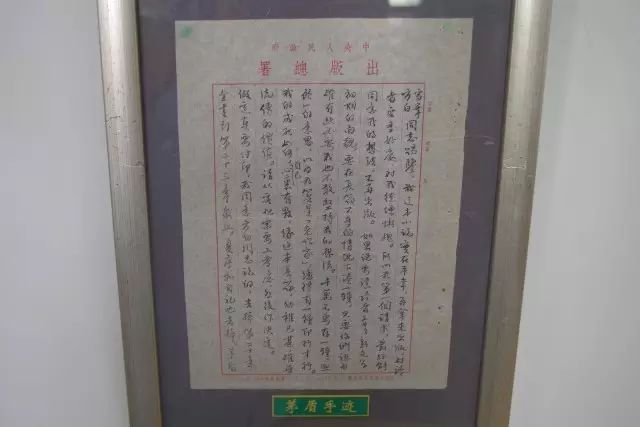

会议室里陈设的手稿

做一名编辑的要求是很高的,每一名编辑都值得我们敬佩。一名编辑不仅需要广泛了解各方面的知识,融会贯通,此外,还要经常和性格脾气各不相同的作者们打交道,如果一名编辑不能和作者进行融洽深入的交流,编辑工作只会事倍功半。

发表评论