近些年阳明学似乎越来越火,市面上各种热炒,难免受了影响,对中国古典哲学感兴趣的可以研究一二。

王守仁(1472—1529),字伯安,别号阳明。浙江绍兴余姚(今属宁波余姚)人。因曾筑室于会稽山阳明洞,自号阳明子,学者称之为阳明先生,亦称王阳明。明代著名的思想家、哲学家,陆王心学集大成者。 相关著作,以《王文成公全书》为名结集出版。

要了解阳明先生的思想,建议读一读阳明学入门读物《传习录》,市面上乱七八糟的出版物太多,有学术价值的不多。

全书分为上、中下三卷。上卷经王阳明本人审阅,中卷里的书信出自王阳明亲笔,是他晚年的著述,下卷虽未经本人审阅,但较为具体地解说了他晚年的思想,并记载了王阳明提出的“四句教”。

王阳明的《传习录》是“中国人所必读的书”之一。

——钱穆

市面上版本众多,这里推荐中华书局王晓昕译注的《传习录译注》或者《传习录》(叶圣陶点校版),先做个入门,初步了解其人和思想精髓。

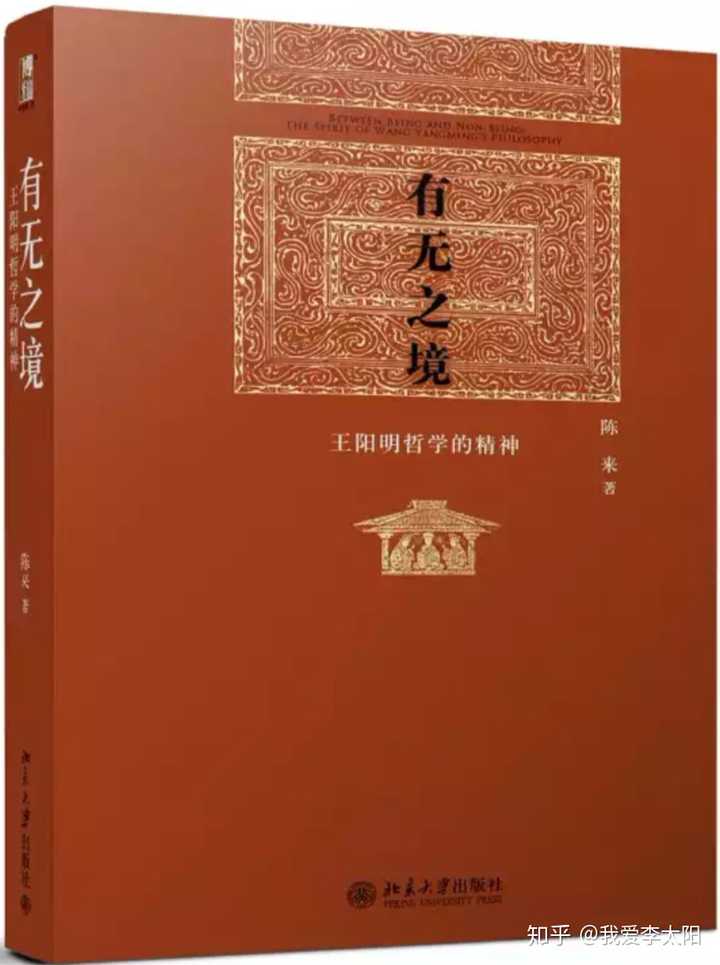

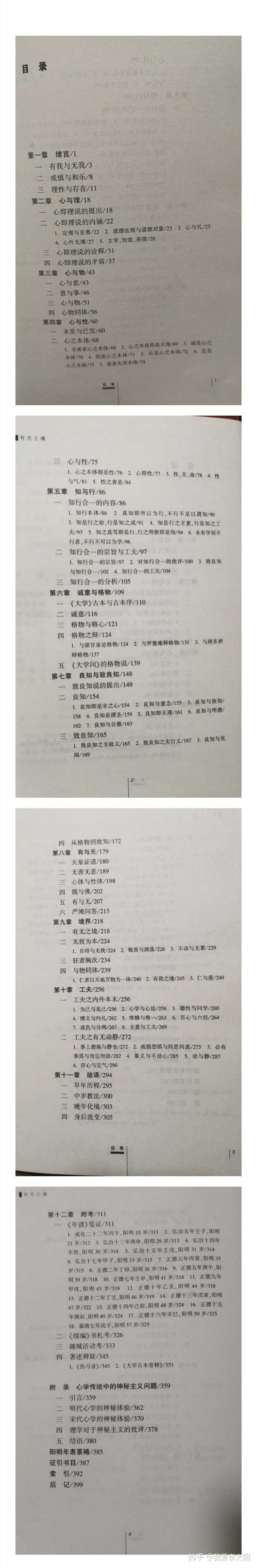

认真通读了入门读物《传习录》,对阳明学有基本的认知和理解以后,可以读一读研究阳明学的学者们的著述了。这里我推荐我正在读的,陈来先生的《有无之境—王阳明哲学的精神》。

陈来,1981年北京大学哲学系研究生毕业,1986年任北京大学哲学系副教授,1990年起任北京大学哲学系教授。现任清华大学国学研究院院长、校学术委员会副主任。兼任全国中国哲学史学会会氏、中华朱子学会会长、中央文史馆馆员、教育部社会科学委员会委员等。已出版学术专著二十余种。

放段原文感受下:

当阳明用诚、乐、定规定心之本体的时候,这些范畴显然是指本然的心境或心的本然状态,而不是指心的内在本质。因此,诚、乐、定只能用以表征“心”,而不能用来表征“性”。因此上节所述阳明对心之本体的说法,都不能换位为传统意义的作为本质概念的“性”。在阳明哲学中,心之本体虽然是“本体”,但既然叫做本心,就仍然保有心的性格;心之本体作为“能视听言动”的,仍有“灵”的性格,就是说本心至少逻辑上有思维的功能,而“性”的规定无论如何也不包括这一点。心之本体可以是明觉、良知,就是说它可以有知觉的功能,可以直接现实为“见父知孝”、“见兄知弟”。当一切私欲去除净尽之后,心之本体就朗现为全部意识。用理学的话来说,在这些方面,心之本体是可以为“已发”的,而“性”在传统的理解中,作为本质的范畴,只能是作为自身不呈现的未发,无论如何是不能变为已发的。

由此我们可知,从象山到阳明,心学中的“本心”或“心之本体”的概念是不能等同于本质主义者(essentialist)如朱子哲学意义上的“性”的概念的。所以,当阳明说心之本体即是性的时候,并不表示他把心之本体理解为朱子哲学的性。比较合乎逻辑的是,他所说的“性”,就是心之本体,而不是古典的人性观念或宋儒的性理观念。

对阳明学、宋明理学或者中国古典哲学感兴趣并有一定理论基础的,可以好好读一读这本书,作者对“哲学史研究、比较哲学研究、文化问题研究和文献史料研究”都有较深的造诣,并在本书中融为一体,在王阳明哲学思想研究的各个重大问题上都提出了新的分析和诠释。读完本书,可以对王阳明哲学的不同发展阶段有所认知,进而了解王阳明哲学的基本性格和整体面貌。

当然,对中国古典哲学感兴趣也可以看宋代的理学,魏晋的玄学等等,这里就不说了,感兴趣的可以自行去拓展学习。

至于西方哲学,只是想了解的话,推荐北京大学出版社名家通识讲座书系之《西方哲学十五讲》、《现代西方哲学十五讲》,这套书非常适合阅读兴趣广泛,但又没有时间精力深入研究的同学,其中还有《宋明理学十五讲》、《中国哲学十五讲》,搭配上面阳明学的书籍一起学习,初步建立中国古典哲学的理论框架,效果更佳。

发表评论