名山档案

紫霞山在紫金县城西北20余里之处的南睦阳(现作南沐阳)黄花村,发自丫髻嶂,山形耸立,有紫霞八景:云山夜月、屏岭朝曦、社坛烟树、文塔斜晖、仙人坐石、石洞清幽、彩凤翱翔、灵龟驯伏。清光绪十七年(1891年)陈昌贤建起紫霞洞后,远近闻名。岭南画派创始人高剑父曾致函当时的广东省民政厅,要求保护好紫霞洞。

▲紫霞洞

天下名山多佛道,“佛国仙乡”之谓也。在紫金县城西北20余里之处的南睦阳(现作南沐阳)黄花村,有一座紫霞山。

紫霞山有怎样的景致?万山朝拱,“瑞色增妍,吴绫远胜;祥晖映目,蜀锦何殊。杏花春雨之中,蝶衣翻舞;杨柳朝烟之处,莺曲悠扬”(李兆春);“霞山风景,群玉仙才,陶冶天真,脱空万有。……望云山而有夜月之观,陟屏岭而占朝曦之胜”,“凡此名胜,旷我襟怀”(李寅初)。

紫霞山上有八景之琅琅,有道人之峨峨,有紫霞洞之堂舍。紫霞洞是先天道的道家斋堂,曾管辖着管辖潮州、惠州、嘉应州(今梅州)3个州的斋堂。

道教是中国土生土长的宗教。周代中末期,学术分裂,有九流十家之学,又以道家为最早。《汉书·艺文志》中认为,道家出于史官,在史书和当代史中,见多了种种成败存亡祸福古今之道,生出一些哲学思想,秉要执本,清虚自守,卑弱自持,教人无为。在紫霞洞里,这些有学问的道士们,“相阴阳、观泉流”,每天研究玄妙至道,亦涉佛理。同时因人施教,劝民众向善,正心修道、“做个好人”。

高剑父、吴铁城、香翰屏保护紫霞洞

民国十八年(1929年)7月22日,国民政府紫金县长黄蔚竞,专门为紫霞洞的保护发出布告,要求“妥为保存,以重古迹”。其事由与岭南画派创始人高剑父有关。

这年,高剑父发现,罗浮的丹霞、清远的飞霞、藏霞、飞来、锦霞、翠云,紫金的紫霞等洞,自经军阀混战后,多被毁坏,各种树木被周围村民、樵夫乱砍乱伐。作为文化名人,高剑父很重视省内自然山水和名胜古迹的保护工作。于是,他给当时的广东省民政厅写了信,把情况反映了上去,省民政厅令各县加强保护名胜古迹。当时的广东省政府亦非常重视,要求紫金县妥为保护紫霞洞。

当时的紫金县政府不敢怠慢,派员去查探紫霞洞,告知邑人,紫霞洞是紫金名胜,有洞内屋宇、树木等物,“未便任人破坏,自应照案妥为保存”。

紫霞洞在保护中安安生生地过了几年。民国廿六年(1935年),村民李心农发现紫霞洞附近种的树木常常被盗伐,心下大是不忿,写信向广东名胜区建设委员会寻求帮助。该委员会肩负“有开发建筑修葺保管之责”,在当年7月向广东省第四区行政督察专员发函,转告紫金县政府要严加查究,切实保护紫霞洞。该委员会会长是吴铁城,副会长是香翰屏,都是当时赫赫有名的大人物。

民国紫金县政府便又发出布告,让县民不得肆意骚扰及砍伐附近林木。

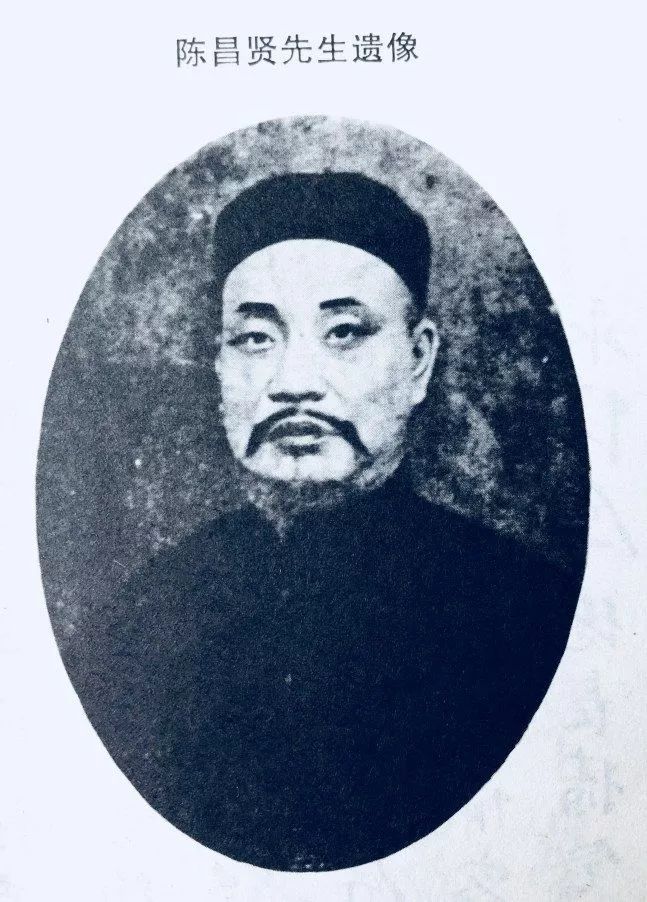

光绪年间花县陈昌贤建起紫霞洞

那么,这紫霞洞究竟有何出奇之处,能让高剑父、吴铁城、香翰屏这些人物念念在兹?

“紫霞山盘结贞元,俾昌俾炽;紫霞洞栖迟硕彦,而色而康”。也就是说,紫霞山上好风光、好风水,紫霞洞里住着很有学问而且品德高尚的人。“建洞者阶陈于羽,住洞者韵叶旌簧”,自建洞以来,代代传承,“紫霞洞代有传人,出而并世”。

紫霞洞,原是清朝李净泉所辟。到了清光绪十七年(1891年),籍贯花县的先天道道首陈昌贤,承李余绪,再辟为道院。陈昌贤原名福贤,字育元,虽然少年孤贫失学,但生性聪敏灵慧,为人孝友谦让,怜孤恤寡,做事刻苦耐劳。20岁时,他跟从象婴老人云游天下,是个非常有灵性和道家根祗人,在游历中得到师父的“正法眼藏”之授,大彻大悟,便接了象婴老人的道统,奉师命,带着数十弟子,“寻胜地以辟山门,进贤良而归石”。来到今紫金县附城镇水澄村南沐洋组(原作南睦阳)时,“相其阴阳,观其泉流”,见此处紫霞山有青龙、白虎、蝉羽、虾须、蟹眼,风水甚佳。于是结庐于此,创建“紫霞洞”斋堂,又名三州堂,管辖潮州、惠州、嘉应州(今梅州)3个州的斋堂,又建有文塔、仙桥等。

光绪廿二年(1896年),李兆春所作的《紫霞古洞赏月记》,曾记载当时前往紫霞山上赏月的廿四堂弟子与四方信众共有365人。

陈昌贤为人,“望之俨然,即之也温”,是个温和的人。

陈昌贤与弟子们“相阴阳、观泉流”,每天研究玄妙至道,亦涉佛理。他们还接待群众,因人施教,劝人向善,正心修道。有时与父子说“孝”,有时与兄弟说“友恭”。清末民初,还不时有地方政界长官、骚人词客来访,在洞中留宿者亦不在少数。

紫霞八景蕴风雅

紫霞山脉发自丫髻嶂,山形耸立,西行二里至火炉石,转北至伯公坳后连过3个峡谷,又西行三四里,山体起伏,到状元峰上一节,分枝而结紫金县治。

紫霞山的风景都是非常好看的,前人将它总结为八景:云山夜月、屏岭朝曦、社坛烟树、文塔斜晖、仙人坐石、石洞清幽、彩凤翱翔、灵龟驯伏。陈昌贤建紫霞洞后,招引一些高人逸士荟萃流连,每于良辰佳景之时,则连袂而来。有研究禅理的,也有赏玩风光的,他们纷纷为此题咏,山川为之生色:“骚逸名流时至止,谈诗论道饮琼浆”(李昌勋)。

陈昌贤有紫霞八景总咏诗云:云山高耸接天涯,月挂峰头映紫霞。屏嶂朝曦仙下石,灵龟驯伏洞前花。社坛烟树骚人聚,文塔斜晖逸客哗。彩风翱翔联八景,一经题咏更堪嘉。

社坛在洞的左方,有高大的松树,有石几石凳。月白风清之时,有文化的人就提着茶壶,带着围棋,煎茶论诗,风雅之至。

紫霞洞西北一里许有3块巨石,有方有圆有长,像几个仙人坐在大石上围坐论道。有一个香炉,不知是哪个朝代的物品。据传说,樵夫偶尔能逢见仙人踞石趺坐。这个景,常能见好诗,其中钟德馨诗云:“三生石上悟前因,历劫修成不坏身。闻说仙人常下坐,欲从末世渡迷津。”唐颖潜诗云:“此语果有诸?无求人是仙。伊谁蒙点化,坐石亦徒然。”化用儒家的“无欲则刚”之意。

紫霞洞东北一里许,又有连环数个天然石洞,能容数十人,堂宇俨然,石平如砥。有河水潺潺流过。战乱时,山下有村民躲于此。从许多前人题咏来看,真是个清幽所在:“古洞庄严地,门开一字横。……深谷玲珑见,禅房闪烁明”(张仁基)、“善士长依修妙道,乱离也可避兵戎”(曾步瑶)。

这里时常会举办各种法会,夏天盂兰会时,“徂暑彤彤日,盂兰胜会时。在中开寿宴,晋爵庆朝曦”(唐颖潜)。

100多年前的中秋夜,紫霞赏月,坐而论道

光绪廿二年,中秋明月皎洁如洗。陈昌贤带着弟子和信众共365人,齐聚紫霞洞赏月论道。

先是各种礼仪,礼毕后,大家一同享用“天真异味、甘露菩提”。席至半酣,便有乐者出场,笙簧竞奏《钧天乐》、箫管调和《霓裳曲》。

你若以为吃吃喝喝,听听音乐赏赏月就完了?错了,还要讲学,要回答问题呢。老师陈昌贤首先为弟子讲月亮的事。月亮为何会有圆有缺?陈昌贤用《易》的道理给弟子们阐释,接着让弟子们回答问题:“你们知道什么是道之贞、道之体、道之用吗?有没有合乎易卦的?谁来说一说?”

这样的问题,看起来得用一匹布那么长的长篇大论才能回答得了。可是不,有个叫李荫山的弟子,避席向老师行礼道:“我虽然跟了老师这么久,但是也没什么大的体悟啊。只是上个月我做了一串珠子,暗合修道的法旨,与卦也似有契合之处,不知对不对啊老师,你看看。”

陈昌贤接了把玩了一阵,笑道:“对头。学者应借正之。”这师生对话,略似禅宗的公案,全靠个人体悟。

后面也有一些学生,恭恭敬敬地问老师一些问题,得到了很好的回答。大家正跃跃欲试要继续提问、回答时,守门的童子进来说:“天上明月,满空华彩矣。”

大家抬头一看,果然,五色祥云捧着一轮明月,瑞色缤纷。

“今夜真是快乐啊,月圆、人圆、功圆、果圆,大道更圆啊。”老人喜道,于是再备贡品,有各种水果和香烛,稽首再拜。礼毕,忽听得壁上挂钟响了两声,已是凌晨2时。

“夜深更阑,大家快休息去。”老人说。大伙儿就将筵席撤了,各自回房,勤快的弟子,仍习玄功。

紫霞洞中人:劝人做好人,是为师的功德

陈昌贤喜欢读苏东坡的前后赤壁赋,还写了几篇读后感。他感慨地写道:“人之至乐,莫如自然之领取(注云:风、月之类);人之至哀,莫如分外之贪求(注云:权、利之类)。”“但人当于无尽之中,得无尽之快乐;勿于无尽之中,惹无尽之悲哀。”让人得无尽快乐的,除了风与月等自然之物,还有什么呢?陈昌贤说:“由风月而推广之,怡情适性之诗歌,赏心悦目之文字,高山流水之清音,谈心道故之好友,与夫独清独醒之先学、无烦无恼之宁静,其可乐岂有穷耶?”

对于人类得之则喜,失之则悲的情绪,陈昌贤说:“对于世上种种是非得失,皆可与塞翁处祸福一例,而齐观此庄子所以呼牛应牛、呼马应马,齐是非而一生死也……学道之人,看破世情,正当如是。”

对现代人很流行的静坐、冥想,陈昌贤的得意弟子陈守庸曾有论述:“昔朱子教人静坐,观喜怒哀乐未发时气象,盖即孟子求其放心之旨,存心养性之道也,而其实不外乎一‘中’。中也者,天心也,寂然无所动,复洞然无所碍。”静坐之时,那些没修成道的,看起来“身如槁木,而全无动机;心如死灰,而无所明照者”。修道之人的静坐,可“返太极之灵光,恍然如皓月中天,万籁无声,而光明悉照。”

但不管怎样,静坐之法,确实有让人心绪平静之功效,有助促进身心健康。

“但能劝人做好人,亦为人师者之功德也。”紫霞洞中人黄兆蓉说。并不是要会念几句经文,背几篇口诀就是修行,做个好人,也是一种修行,修好心德、身德、口德,便是好人。

民国十一年重建

清光绪十七年(1891年)陈昌贤建起紫霞洞后,远近闻名,人们都把这里视为名胜古迹,名流方家,也车马来游,并得到了省、县当局的保护。

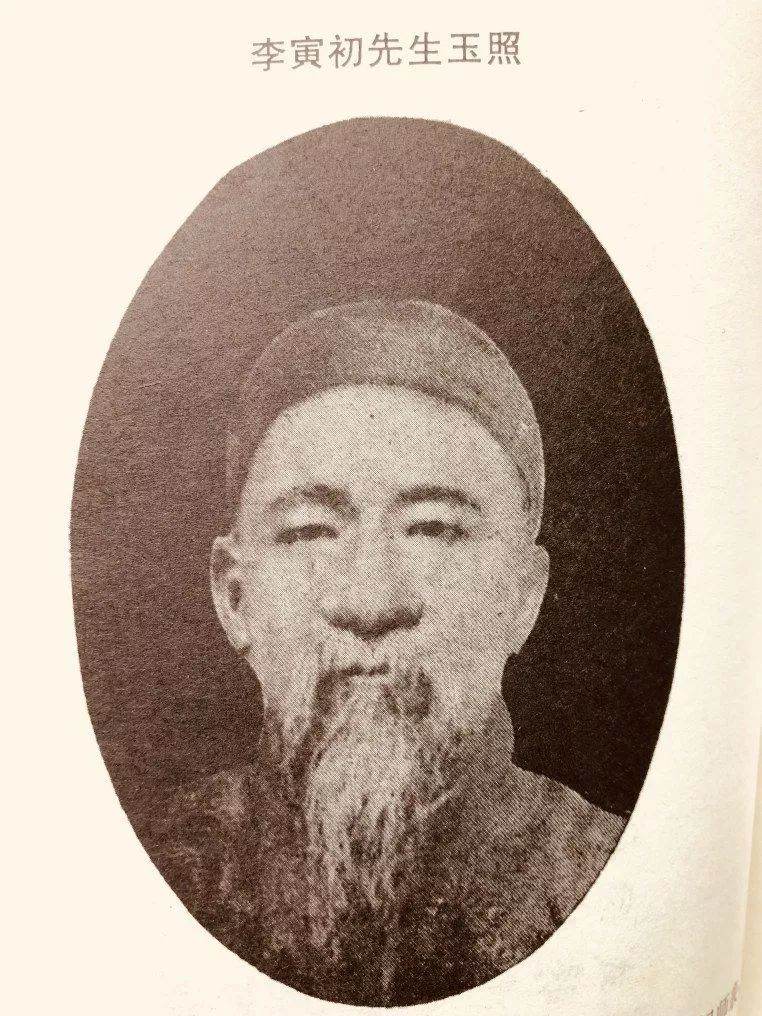

只是,紫霞洞创建时,只是规模初具,馆舍楼堂,并不太齐备,像山野破寺一样。同时,又“鼠牙雀啄、风雨飘摇”,有崩颓倒塌的危险。因此,民国十一年时,李寅初牵头,不得不将全屋拆卸,进行了重建,数年才建成,于是乎“翻然改观”,“佳客来游,同称福地;善士至此,共许洞天”。每年的三、六、九月及观音诞当天,各地的善男信女、惠潮嘉三州的名士,都会前往紫金紫霞山,直上紫霞洞。

陈昌贤去世后,继任者为李寅初。李是紫金人,在紫金县城时,他常居住在南门外伞子行李家祠,后在西公路大人岭山麓建龙归寺道院,又曾建永清洞育鲤堂。抗战胜利后,李寅初迁居香港,居九龙大南街尚志堂道院。1956年去世,终年78岁。举殡之日,儒道释及各界人士前往祭吊者达5000人,送殡弟子俱着白袍,绵延里许。时至今日,尚志堂仍供奉有李寅初遗像。县志有传。

▲光绪三十年(1904年)末科榜眼朱汝珍题李寅初像

紫霞洞在民国时期极一时之盛后,1953年5月,先天道被紫金县人民政府列为反动会道门,予以取缔,紫霞洞中人因之风流云散,只剩下零星的传说与故事,在这一带流传。2010年春,在紫霞洞旧址上,当地村民自发建起一座观音庙。

注:本版主要素材出自《紫霞洞集》,李寅初辑,黄海棠点校。

发表评论