1949年中华人民共和国建立,不仅带来了社会政治方面翻天覆地的巨变,也昭示着学术上一个新的时代的降临。群星闪耀的民国学术即将终结,焕然一新的共和国学术正徐徐拉开帷幕。民国学术堪称春秋战国以降中国学术的又一高峰。这一学术高峰的形成,既是中国学术两千年积累演进的结果,又是西学植入、与中学碰撞交流的产物。民国学术高峰的铸就,不但是思想学术自身发展的逻辑使然,更与近代中国社会结构的剧烈变动相表里。民国学术已经不再是民国时期学术的简称,而成为中国学术史上一个专有名词、一个象征符号。以至于近年来,在学界与民间的双重驱动下,民国学术被罩上了一道神圣的光环。

那么究竟何为民国学术,其与以往和此后时期不同的特点何在?欧阳哲生指出:“民国学术之所以自成一个单元,其根据在于它拥有区别于前之清代学术、后之新中国学术的精神特征、学术制度和学术风貌。”其学术形态是“以引进西方学术制度为主导,以现代学科体系为架构,以新型的大学研究院为学术单位,以生产新学术成果为导向”。他将民国学术称为“中国现代学术形态的生成时期”。相关学者对近代中国“新学术运动”的概括和描述也可为把握民国学术的特质提供一种参考。所谓“新学术运动”,是从清末尤其是新文化运动以后,一批“新知识阶层”,为救国向西方学习“思想、学术、文化”。他们主张“学术独立”,认为“学术、文化发展的基础是自由”,刻意创造一种“自我疏离感”,由“求道”转为“求知识”,倡导“为学问而学问”。概括言之,民国学术是一种深受西方影响的中国现代学术,它几乎全面接受了西方科学的价值、技术和制度,是以西方标准改造中国学术的一种尝试。

不管从何种视角来看,民国学术的成就都是空前的。它是中国学术史上的一个特殊时代,构成了中国学术现代化历程中不可或缺的一环。可以肯定地说,民国学术是超越于清代学术之上的。清代学术尽管是中国传统学术的集大成者,但仍不能与民国学术相比肩。比如,疑古派领袖顾颉刚曾坦承其自身的功力远逊于清代学者、宋代学者,却能超迈其上,青出于蓝而胜于蓝,首先得益于民国初年新文化运动所造成的学术风气。自由开放的学术风气,是学术上产生伟大创造发明以及涌现大师、经典的前提和土壤。这一外部环境显然是思想文化钳制达到高峰的清代所不具备的。另外,民国时期西学的大规模引进给中国学术古老的躯体注入了新鲜血液,甚至从某种程度上说是血液的置换,这种学术上的大变革、大改造、大转折,又岂是清代学者能够企及的?

另一方面,民国学术与共和国学术存在很大的关联性,从民国学术过渡到共和国学术不仅是时势转移的结果,更有其学术上的内在逻辑。

以往论者多着眼于民国学术的主流或正统,往往忽略了民国学术本身的复合性、动态性,忽视了民国学术内部存在的歧异和分化。其实,民国学术并非整齐划一、一成不变,而是多种路向并存、不断变动的。在“五四”前后,以俄国十月革命成功及一战结束为背景,共产主义思潮高速崛起,于是关于救国道路的认识出现严重的分裂。在主张学术救国与学习英美一派之外,形成了步趋苏俄、倡导社会革命的一派。20世纪20年代起,思想界出现了马克思主义的学问观。新学问观“想用一种最新的、最进步的主义来指导一切,涵盖一切,解释一切,尤其是在人文社会的领域”。他们将“为学问而学问”的学术斥为“虚伪的旁观主义”,认为所有学问应该是“社会的”“阶级的”。总之,民国学术是一个多元复合体,其内部有正统与异端、中心与边缘之分。而“正统”和“异端”是相对的、不固定的,一旦均势被打破,二者的易位也就在所难免。当马克思主义伴随着政权更迭开始支配思想文化领域时,旧的“正统”也就走向了末路。

从更广阔的视野来看,从民国学术到共和国学术,即通常所说的“五四”以后的中国现代学术史,可以视为实验主义和马克思主义两大思潮的对抗史。大体说来,实验主义在民国年间特别是抗战全面爆发之前居于正统地位、主流地位,马克思主义则处于边缘状态和半地下状态。民国时期重要的学术机构、学术团体和学术刊物大部分是实验主义的阵地,核心学术资源几乎全部被实验主义的领袖胡适的门生故旧所掌控。马克思主义于“五四”前后开始大规模引入和传播,至20世纪20年代末平地崛起,尤为青年群体所追随。但由于马克思主义与左翼革命运动的关联性,学院派多不认可其为纯学术、真学术,而视之为半政治半学术,或学术与政治的混合体。因而,马克思主义学派很难进入最高学术殿堂。抗战时期,国难当头,学风丕变,实验主义开始走下坡路,马克思主义能够与现实相呼应,地位呈上升态势。同时,马克思主义由于能够反思自身存在的弊病,汲取实验主义之长,不断走向成熟,为1949年后进入主流埋下了伏笔。

1949年后,随着政权鼎革,学术界也乾坤倒转,从民国学术向共和国学术急速转型。在很大程度上,共和国学术对民国学术的取代,即是马克思主义对实验主义的取代。新中国成立初期大大小小的思想运动,矛头最终指向的就是胡适的实验主义。从马列主义理论学习运动到《红楼梦》事件,最后到全国性胡适思想大批判,都促进了新中国成立初期的意识形态传播与学术转型。1958年后,实验主义已被彻底打倒,在学术界声名狼藉,马克思主义成为了独一无二的权威。此后,随着共和国学术的演化,马克思主义学术内部的激进派与稳健派之间的冲突上升为主要矛盾。“文革”结束后,“回到乾嘉去”的思潮暗流涌动,实验主义再度抬头。中国现代学术又回归到两大思潮、两大学派相互制衡、相互推动的道路上。但这是一种更高层次的回归,一种新的语境下的回归。

《文史哲》杂志正是诞生和成长于从民国学术向共和国学术转型时代。它不但是这场学术转型的亲历者和见证者,而且还一度充当了推动者和引领者。《文史哲》杂志既载入了这一段学术史,又堪为这一段学术史的代表。那么,1951年诞生的《文史哲》是如何与共和国人文学术大转型紧密缠绕联结在一起的?为什么这样一份产生于政治中心、文化中心之外的刊物竟能主动承担起引领学术转型的重大使命?这就必须考察《文史哲》创刊的种种机缘。

恰如有关学者所言,新中国成立初期的“几份史学刊物都带有地方特色,与一些学者个人兴趣和努力相关”,《文史哲》的创建便离不开一个关键性人物——华岗。从某种意义上讲,没有华岗就没有《文史哲》,没有华岗主政下的山东大学就没有《文史哲》50年代的辉煌发展。“华岗是20世纪50年代《文史哲》的代名词,华岗的思想是《文史哲》的灵魂。”我们先看华岗与《文史哲》的因缘际会。

华岗

华岗于1925年加入中国共产党,积极投身革命事业。抗战爆发后,华岗在国民党统治区从事党的理论宣传工作,任《新华日报》总编辑、中共南方局宣传部部长等职。同时,他又将革命现实斗争的需要和经验投射于学术领域,其史学研究重点就主要集中于“中国革命史”范围内。此外,他还在哲学、文学等诸多领域均有建树,是中国马克思主义学术范式的主要缔造者之一。华岗集革命家与学问家于一身,可以说,他是一位将“严肃的学者”与“热情的老布尔什维克”两种素质完美结合在一起的“党内学者”代表性人物。而正是华岗“敏锐的政治嗅觉”和“新闻宣传工作者特有的敏锐眼光”对其日后山大的教学科研主持工作起了推动和引领作用。

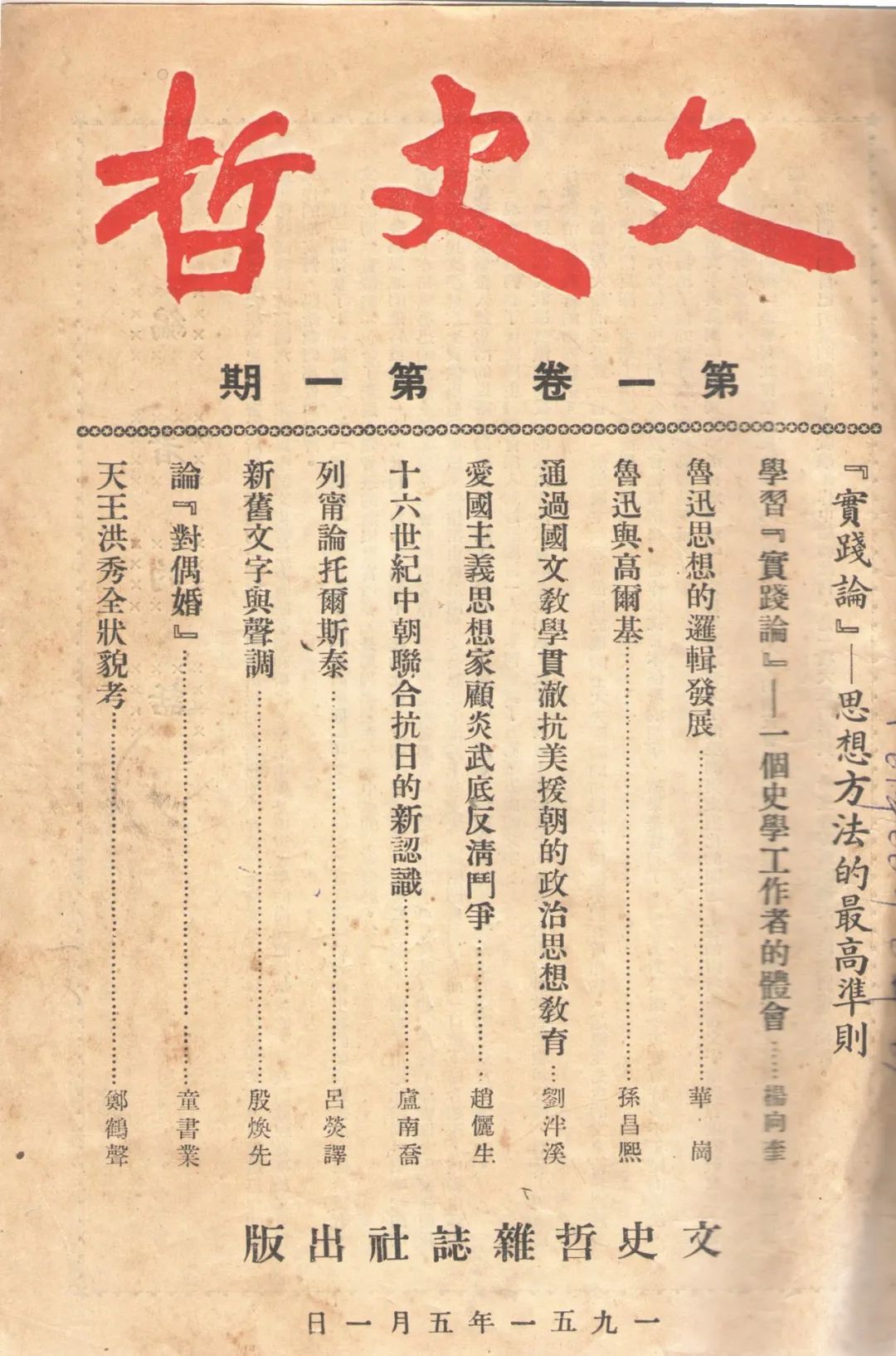

1950年4月,华岗出任山东大学校长兼党委书记。他非常重视人文学术研究。1951年春的一个夜晚,华岗邀请副校长陆侃如、历史系主任杨向奎、教师孙思白等在家中商讨创办综合性学术刊物问题,后来此商讨又得到童书业、赵俪生、冯沅君等人的支持。经讨论,刊物宗旨确定为“繁荣学术,培养人才,发现人才”,推举华岗为杂志社社长,副校长陆侃如和文学院院长吴富恒为副社长,杨向奎为主编,编委会由历史系和中文系教师组成,负责日常工作。1951年5月1日,《文史哲》创刊号诞生。《文史哲》创刊之初为同人杂志,自办发行,具有“自治”性质,但却是全国高校第一家文科学报。当时“全国无人敢办同人刊物”,也可见《文史哲》的诞生恰得益于华岗的魄力与胆识。

《文史哲》创刊号

可以说,华岗不仅是一名杰出的学者,更是一位出色的战略科学家。华岗对新中国学术发展是具有宏观的判断和规划的。最典型的是,对胡适实验主义的批判不是偶发的、随机的,而是有计划、有步骤的。从批判“古史辨”,到批判“井田辨”,再到批判“红楼梦辨”,这一系列动作就说明了这一点。据社长吴富恒回忆,华岗之所以创办《文史哲》,不仅仅是为开辟新学术园地,而且是“要通过《文史哲》打破旧有的、单一的学术模式,建立起一种辩证唯物主义的、历史唯物主义指导下的新的学术范式”。再进一步讲,华岗的办刊理念与其政治理念密不可分。他认为新中国高校改革的成败关键在于党的理论和政策的落实,因而尤为重视政治思想工作和理论工作的领导。在教学科研中,华岗尤为重视马克思主义的宣传和落实工作。他不仅亲自给全校师生开设“社会发展史”政治大课以及作时事报告来讲解马列主义,使“学习马列很快成为山大教师的一种时尚”,而且将马列主义理论与实际相结合的理念运用到《文史哲》办刊中。一方面,华岗通过《文史哲》的工作,鼓励山大文科教师“运用马克思主义批判唯心史观,联系自己学术思想,重新研究中国古代文化遗产”。教师因此无形中掌握了马列主义新观点来从事科研工作,《文史哲》因而也得到有新意的文稿。而华岗在坚持为《文史哲》终审文稿的同时,又带头写稿,为那时知识分子学习马克思主义起到了表率作用。1951~1955年,他先后在《文史哲》发表了近40篇文章,“这些文章的主题,集中到一点就是结合中国革命实际和历史实际阐明马克思列宁主义、毛泽东思想”。另一方面,华岗又提倡学术自由讨论,反对将马克思主义教条化。“虽然他反对为学术而学术的超阶级、超政治的‘纯技术主义’,但他认为,让人们接受马列主义最好的方法与途径,是自由讨论或辩论。”华岗在领导《文史哲》工作中,顺应学术的本性,充分发扬学术民主,在明确学术与政治问题界限的基础上,重视组织学术上不同意见的争论。譬如《文史哲》中关于“中国古史分期问题”的讨论,“战国封建论”“魏晋封建论”之类的文章的发表,便与华岗倡导学术争鸣密切相关。也正是出于学风上的民主,《文史哲》延揽了一批老学者,又扶植培养了诸多中青年学者乃至“小人物”等新生力量。正因华岗的领导,《文史哲》得以开风气之先,充当了弄潮儿的角色,引领了全国学术潮流。

如果说华岗为《文史哲》的创刊“掌舵”的话,那么山东大学则为《文史哲》的发展奠定了雄厚的根基与强大的学术支撑。具体而言,山东大学的“红色”基因及名家学者的汇集是不得不提的两大因素。

山东大学作为一所国立大学,在20世纪30年代时就聚集了老舍、闻一多等名家,诸学派云集,古典学术研究力量雄厚,已成为现代学术重镇。1951年3月,山东大学与华东大学合并。华东大学是山东解放区为培养急需的党政干部而创办的兼具党校性质与政治短训班性质的政治大学,其学生多为革命青年,教师则为参加革命较早的知识分子,政治意识更加自觉,这使得山东大学被迅速地政治化,革命氛围浓厚。两个学校合并,“是政治与学术的合并,是学院与意识形态的合并,是时代需要与科研的合并”。新山东大学在华岗主政下,由旧大学向新型社会主义大学转型,50年代“以不守旧、趋时而著名”。

50年代山东大学文史哲领域的学者班底的汇集可溯及至抗战胜利后的复校时期。当时校长赵太侔吸收蔡元培兼收并蓄的办学思想,营造学术自由的宽松氛围,不拘一格招揽人才,这些因素促使一批学者在抗战胜利后纷纷投奔山大。华岗主政山大后,为完善学校学科建设,于1951年单独成立历史系,由杨向奎担任主任,并增聘文史学者来山大任教。1952年院系调整,齐鲁大学文史系被撤销后的师资并入山东大学历史系,进一步增强了山东大学文史人才力量,“文史见长”的学科发展战略于此提出。就当时具体学科情况来说,山东大学“坐享其成”地拥有了一批已经成名的文史领域的教授。就历史系而言,除以杨向奎、童书业、黄云眉、张维华、郑鹤声、王仲荦、赵俪生、陈同燮为首的“八马同槽”外,还有吴大琨、许思园、华山、丁山、卢振华、莫东寅、袁寿椿、韩连琪、孙思白、蒋捷夫等一大批优秀历史学者,他们在中国古代史、近代史、思想史、农民战争史等研究领域均有代表性建树。

因而,山大历史系在当时国内综合性大学的历史系中实力不俗。在中文系方面,有号称“四大金刚”的冯沅君、陆侃如、高亨、萧涤非以及其他的著名学者为山大中文系的强盛增添了强大动力。哲学方面,则由华岗亲自领导,积极开展对于马克思主义的哲学探讨。这些学者又构成了《文史哲》的编辑班底,同时也是《文史哲》的主要供稿者。如罗竹风所言,“《文史哲》的诞生绝不是什么偶然的,而是在当时山大学术空气浓厚的具体历史背景下合乎规律的事态发展”。

但从另一方面而言,囿于历史系建制是在新中国成立之后,如果将当时的山东大学与北京大学等老牌名校相比的话,它的学术力量还是稍逊一筹的。但是它出彩在哪里呢?出彩的地方正在于这些学者掌握了马列主义这个学术研究的思想武器,并以此来指导学术研究。“在1950年代那种举国学习马列主义、学习毛泽东思想的气氛之下,学术界的中心问题,是如何在史学界贯彻马克思主义,而不是整理史料。”同时,这些被纳入计划管理体制内的学者,又在华岗的领导下以《文史哲》为平台展开一系列学术论战,从而走在全国学术发展的前列。《文史哲》“不但把已有地位的山大中文系突出地摆在同行面前,也使刚刚从中文系独立出来的山大历史系陡然崛起于兄弟大学历史系甚至于一些老牌历史系之间”。可以说《文史哲》促进了山大历史系的学科建设,而历史系学者又推动了《文史哲》的发展。

1953年,《文史哲》从学者们的同人刊物改成由山东大学学报委员会编辑出版,正式成为“山东大学学报之一”。它“背靠山大面向全国”,“有山大强大的文史阵营作后盾,又得到全国文科学界的有力支持”。实际上它早已超出了一校学报的范围,成为社会性的学术刊物,成为全国学术界的一个学术阵地。

《文史哲》自创刊始,便将“通过刊载应用新观点、新见解的研究文章,提高自己的理论水平与学术水平,推进学校文科的教学与科研”作为最初的办刊宗旨,此后又将“扶植小人物,延揽大学者”定为办刊宗旨。在刊物发展过程中,《文史哲》以“百花齐放,百家争鸣”为办刊原则,坚持走“专家办刊,学者立刊”之路,以“‘预’学术潮流为使命,不断发掘新的选题,展开大规模的争鸣”,成为50年代思想文化展现领域内的一面学术旗帜。《文史哲》作为20世纪后半期文史领域各种学术思潮的领导者和参与者,最能折射出当代中国学术发展的轨迹。

往期精选

发表评论