每一块黄河碑刻背后都有一个传奇的故事,每一卷方志都凝聚着历代治黄人的心血,还有那虎头鞋、拔步床、大花轿、织布机……看似是寻常的物件儿,却凝结着沿黄人民的生活智慧,彰显着文明进程中的点点滴滴。

5月18日,高青县黄河楼博物馆、黄河碑刻博物馆、黄河文史方志馆、黄河水乡博物馆同时开馆。作为我市唯一的沿黄县,高青县境内深藏着丰富的黄河文化,与早齐文化相互交融形成了宝贵的文化财富。此次开馆的4家黄河文化博物馆也与此前建设的陈庄——唐口西周遗址博物馆、大地黄河情博物馆、国井1915酒庄博物馆等9家博物馆一起,共同形成了省内重要的黄河博物馆群,成为高青展示黄河文化、加强对外宣传交流的“形象大使”。

300块碑刻记录黄河文明

“碑刻既有刻石文字,又有图案、造型。每一块碑刻背后都是一个故事,既是黄河流域文化建设与发展的见证,也是乡土文化的典型代表,更是文化内涵建设的重要支撑。”黄河碑刻博物馆拥有从西汉、北魏、隋唐至近代的300块碑刻(石刻),高青县述青藏古博物馆馆长王术青说,这些碑刻看似无声,却一直在用独特的方式述说着高青深厚的历史、文化及精神内涵。

“碑刻中有上古传说,有人物记载,也有劳动人民治黄用黄的故事。”王术青说,黄河流经高青47公里,留下了众多的黄河碑刻、文物。这些碑刻或古朴,或厚重,或含蓄,或张扬,但无一例外都记载着深厚的历史,见证着灿烂的黄河文明。

据了解,黄河碑刻博物馆里除了碑刻,还收藏了大量的碑刻拓片,用纸张将碑刻记述的历史事件、劳作、宴饮、社会生活等各类场景记录下来,作为珍贵的研究资料,让碑刻文化得以传承传播。

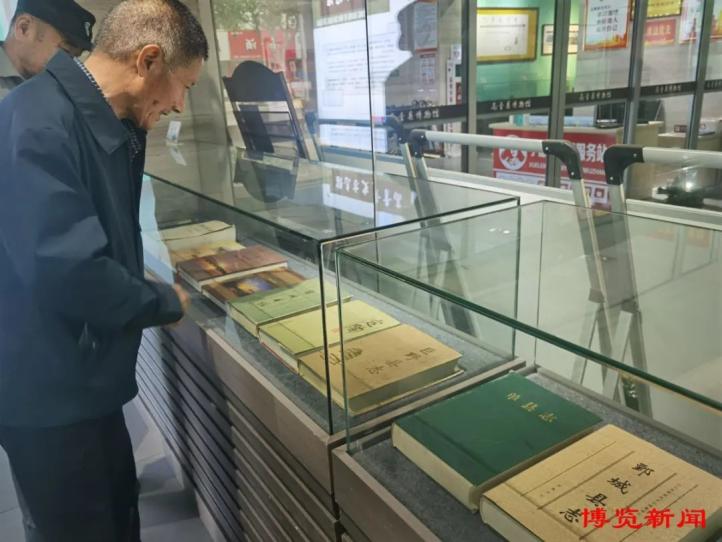

3000件文史方志诉说治黄故事

黄河是我们的“母亲河”,黄河文化更是中华民族的根和魂。黄河在滋润良田沃野的同时,对沿线各地工业、农业、城市建设、生产生活、乡风民俗等各方面都产生了重要影响。在高青,更是形成了黄河文化与齐文化交相辉映的独特文化奇观,也留存了大量与黄河治理、开发、保护、利用相关的珍贵文史资料。

“黄河文史方志馆不仅收藏了高青人治黄用黄的故事,还收集了山东境内628公里沿黄城市的大量文献类藏品。”王术青介绍,馆内包括黄河训令、修防段地图、黄河滩区居民登记卡、治黄人奖状证书、黄河河务局内部信笺以及沿黄9省、80多个县的《黄河志》等。

黄河文史方志馆以述青藏古博物馆藏品为基础,收藏了方志1000余册,文史资料1500余份,治黄实物近百件。一件件与黄河密切相关的珍贵展品,在展示一代代治黄人历史功绩的同时,也展现了黄河下游丰富多彩的农耕文化、民俗文化,并激励人们共绘黄河更加美好幸福的未来。

文农融合 让黄河文化“富口袋”更“富脑袋”

出土于青城镇的明代青花大碗,有着“高青第一碗”之称;青铜方鼎,诉说出“天圆地方”的古代哲学;形形色色的五金釉陶灯,让淄博的陶瓷历史故事更接地气……在黄河楼博物馆一楼黄河碑刻拓片及精品文物展上,90余幅黄河碑刻拓片和130余件黄河文物,涵盖了“信仰传说”“治黄赞歌”“社风民俗”“家风传承”等多个方面,体现了沿黄人民战天斗地的开拓精神和勇敢、质朴的清淳民风。

不远处的蓑衣樊村内,3600余平方米的黄河水乡博物馆共展示了5661件藏品,从红色文化、历史文化、传统文化、黄河文化四个角度,反映出鲁北地区历代社会的典章制度、民风民俗、科技发展与社会经济发展历程。

九曲黄河安澜处,形成了安澜湾、天鹅湖国际慢城等景区,同时带火了高青县沿黄村庄的旅游热。而黄河楼博物馆就坐落在景区内,与黄河水乡博物馆一起,在展示沿黄文明的同时,实现了博物馆与旅游景区的深度融合。

“博物馆是城市文明的坐标,也是认识城市历史、感悟城市辉煌的重要窗口。”高青县委书记刘学圣表示,围绕黄河文化、早齐文化资源的保护与传承利用,高青县博物馆的数量、馆藏、社会影响力均走在了省市前列。未来,高青县将进一步优化征藏体系,深度挖掘黄河文化,并实施农文旅融合发展,在讲活高青故事的同时,进一步传播好黄河文化。(淄博日报记者 侯林)

发表评论