(原标题)《文史哲》编辑部的故事:变形的手指、无用的电脑以及睡觉的书台……

《文史哲》杂志70岁了,虽然几年前搬到了山东大学新的教学楼,但古稀岁月是布在历史上擦不掉的旧痕。习近平总书记给编辑部全体编辑人员的回信,是这本杂志最崭新的光彩。

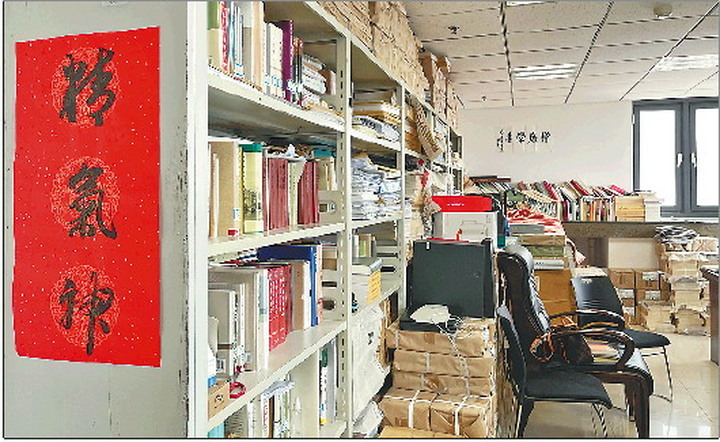

书籍、文字,密密麻麻地紧紧箍在编辑部的每一个角落里。各种证书奖杯堆了整整一面墙。《文史哲》主编王学典绕过这些荣誉,走到一排照片下面,给记者介绍杂志创刊人和历任主编,这些人撑起了山大文史最辉煌的年代,他们是《文史哲》的骨头,撑起了这本“我国目前刊龄最长的综合性人文社科学术期刊”的风骨。

70年岁月流转,学术的变化以及时代的变迁,都深深浅浅地在这本期刊上留下痕迹——但总有些坚持始终不变。

最古老的查阅方式

从山东大学的南门进学校,穿过一片郁郁葱葱的白杨林,路过文学院灰色的老楼,再步行走上5分钟,就到了《文史哲》所在的知新楼。

这条路是很多学生从教室到宿舍的必经之路。一茬茬的学生从这里走过,每个人都是青春飞扬的年轻面庞。

再久之前,王学典也曾是众多年轻脸庞中的一张。他毕业于山大,而后在学校任教,再后来成了《文史哲》杂志的主编。

更早一点,闻一多、老舍、杨向奎等人,都曾是这条路上的年轻面庞。

岁月给了山大厚重,也给了《文史哲》厚重。

《文史哲》在山大中心校区已经几十年。几十年来,这附近高楼建起来了,大商场建起来了,商业体林立,商铺换了一批又一批。

外面车水马龙,一派热闹和繁华。编辑部却还是保持了安静。虽然换了新的办公室,但以前的旧书、旧文件一件不落地全拿来了。《文史哲》编辑部现在有11个人,从30多岁到60多岁,年龄像阶梯一样递进,一岁一岁,一格一格,把编辑部撑了起来。

海一样的书籍,压在积了灰的桌子上,屋里的色彩饱和度很低。阳光射到这里有褪色的感觉,一股幽深静谧之感。

编辑李梅的办公桌在东南角,跟编辑邹晓东前后桌。上午太阳从窗户射进来,阳台上的几盆花享受着屋子里最好的光和空间。

“这些花基本都是我捡来的,”李梅的专业是古典文献学和文艺美学,她不到50岁,头发已经全白了,皮肤的状态却极好,在阳光里闪着光,“别人扔了,我就捡过来,养在办公室就活了。”

一篇文章投递到《文史哲》,要首先经过初评,通过初评后为了保证公平,要抹去作者信息盲投给专家,专家评审通过后再经过三审、三校,才会重新摆到编辑的案头,开始新一轮的编校修改。

“每一期杂志都会收到非常多的投稿,但实际上每一期能发表出来的就只有十几篇。每一篇稿件背后所付出的劳动量都非常巨大。”李梅拿出一篇正在审校的文章,密密麻麻地全是她做的修改和标注,一眼看去,密集细致得像绣花的针脚。这里每个编辑习惯攥笔的手指都有点变形,这是几十年如一日伏案工作给身体留下的痕迹。

经过层层筛选后的文章,确有其闪光独到之处,却也并不完善,甚至还可能蕴藏着多处错误和风险。编辑最重要的工作,就是要一点点找出风险,补上漏洞。

电脑在这里的用处不大。因为对于严肃期刊的编辑来说,电脑上浩瀚的信息里藏着太多不准确的风险。编辑们还保留着最古老的查阅方式——要查阅作者引用的某一处信源,需要编辑从浩瀚的书海中,一点一点地翻阅,找到出处。

有时候为了找到一个出处,编辑要翻阅寻找几天,这是个极为缓慢且暗含着痛苦的工作。有些文章的作者年龄已经很大,有时候会记不清楚出处,需要编辑从大量的专著中找到一根小小的线头,并把这根线头拉出来,理清楚。

期刊上呈现出来的每一篇文章,脱胎于作者,成形于编辑,他们是作者和编辑共同抚育的婴孩,在杂志上重生,再被新的作者学习、引用并成长。

年轻人应聘时的反问

1982年出生的编辑邹晓东性格活泼爽朗一些,是编辑中为数不多有理工科学科背景的人。他本科是在山大读的物理学,读书时一些物理学难题困惑住了他,为了寻找答案,他开始接触哲学书籍。

“彻底陷进了哲学里,我没有办法。”邹晓东读完哲学的硕士学位、博士学位,还是找不到哲学的出口,他最终成了期刊的编辑。

邹晓东说,此前他理解的编辑是“给别人改稿子、作嫁衣”,只是抱着试一试的态度来《文史哲》应聘。面试时反过来向考官提问题:“如果来这儿工作,我还有自己做研究的机会吗?我自己的学术怎么办?”

年轻人莽撞又诚恳的问题,逗笑了王学典,“主编给我讲了很多事,解释说编辑工作和刊物本身都会倒逼着我去学习”。出于对主编的信任,邹晓东就留了下来。

编辑的工作非常严谨。刚开始不能独立处理论文,跟着其他编辑看、记、查,学了一段时间,他的工作变成求证,在堆成山的文献里找到可以证明的资料。他性子急,文献又多,心也焦虑——那时候老师们跟他说得最多的话就是:你不要急。

慢慢地,他的哲学研究打开了新的窗口。漫长的求证过程,必须逼着自己深入下去。邹晓东形容说,这种状态就像是在打井,“能一直钻,钻到深处去”。

一天一天过去,慢慢地,看到了编辑工作之美、学术之美。知道了怎么去跟作者打交道,也知道了哪些内容对于杂志和自己最重要。

学术之美,要深入进去才看得真切。李梅见过,她觉得学术之美,可以让人忘却时间。除了在办公室养养捡来的花,她基本没有任何休闲和娱乐。生活像苦行僧,经常做研究到凌晨一两点才睡,有时候实在太累,就看一集动画片作为缓解。

编辑部二三事

《文史哲》的编辑,可不是一群学究。正好相反,这里是寻常的日子,有琐碎的故事,以及文人的清欢。

已经出版了多本专著的李梅,也曾是看专著看哭了的人。读书时导师让她看黑格尔的《小逻辑》,她看不懂,急得哭。如今,曾经边学习边哭的李梅,已经成为副教授,要给学生讲述黑格尔,讲述古典文献、文艺美学。

曾经不想当编辑的邹晓东,现在已经在校刊上讲述自己的故事,对工作的评价是“很幸福”。他是个很能“因地制宜”的人,办公室里的书越堆越多,慢慢地就形成了个一人高的书台。因为家距离挺远,邹晓东就带了个毯子,做成了一张“书床”。书当枕头书做床,编辑部的时东武老师就挥笔题下“增广学台”的名字,意思是在这上头睡一觉,知识就能长不少。

时东武是个沉默腼腆的中年人。他喜欢写字,之前是练习钢笔字,后来在同事的鼓励之下开始练习毛笔字。在编辑部,时东武的字非常重要。除了春节贴的对联、福字,还有挂在门后的一张“精气神”,作用是同事上班挂衣服时“提提神”。

作为编辑部的“大管家”,办公室主任刘丽丽是所有编辑公认的“核心人物”,她是学美国史的硕士,但几乎包揽了编辑部迎来送往、打印登记等一切事务性的工作。

在编辑部,是听不见短视频声音的,倒不是编辑们不爱玩,“太费时间了,一看就半个小时过去了”。邹晓东有一阵挺迷恋短视频,只看鱼塘抽干水抓鱼的视频,一连看了半个月,“看得实在没意思了,就基本没再打开过”。

编辑工作算不上清贫,但也不算太富裕,编辑们几乎每个月都要算计着买书的支出,因为这是个人消费中的一项“大钱”。编辑中最“有钱”的是孙齐,他是史学博士,一到周末,他就自己开车出门,名山大寺、荒山野庙里寻找,遇到心仪的碑刻就亲自拓下来。时间久了,就攒了厚厚的几箱拓片,向同事展示时颇为得意,“这非常有价值,特别值钱”。

编辑部还有一个“奇人”,孟巍隆教授,他是美国人,娶了中国太太,为了文化和爱情留在了中国。他是山大获得中国古典文献学硕士学位的第一位欧美人,同时也是北大获得中国古典文献学博士学位的第一位欧美人。当然,最传奇的还是他工作日是研究文史的编辑,周末就是巴西柔术教练,在济南的武术圈享有盛名。

日子一天天地过,编辑部大事很少,趣事很多。在编辑部工作了36年的刘京希、16年的李扬眉、曾经给季羡林审稿改稿的李平生、已经85岁的前主编韩凌轩;再往前,就是第一代编辑部人,华岗、陆侃如、冯沅君、高亨、萧涤非、杨向奎、童书业、赵俪生、王仲荦、殷焕先……编辑部的70年,一代代人在这里循环,就这样接力了下来。

采访结束后,记者跟着编辑老师们一起在校园走走。我们坐在小树林里的长椅上聊天,旁边是闻一多的雕像,头顶是高高大大的梧桐树,正因为时间足够久,树冠阔大,枝枝丫丫伸过来,遮蔽了夏日的阳光。人坐在树下,感觉很清凉。

年轻的学子从身边走过,刘培教授所带的博士,绕在他身边讨论一个有关文学和政治的问题,困扰写在年轻的脸上。

一代代学生,从青涩到成熟,从困惑到深入,又一个轮回开始了。(来源:齐鲁晚报)

发表评论