梅墨生/文

我经过二十余年的认识,决定为沈尹默书法“正名”—当然,是个人意义的自我认知纠偏。

20世纪90年代初,笔者在连载于《书法报》的《现代书法家系列批评》文章中曾对沈尹默有褒贬。大意是:沈先生的书法是师法晋唐的,“在平和中追求美的变化与丰富”,“在今人看来这种风格无疑太‘传统’或者失之古典主义了”。甚至还批评其书法“欠缺某种‘现代感’”。拙文一方面肯定了沈书的“入古”,一方面也指出其书艺术创造上的“不足”。

时过境迁,笔者在不断地了解与研究中,逐渐改变了上述看法。这也算本人从学理上为沈尹默书法进行一次自我“正名”,同时也是本人书法思想的一个转化与深化—不啻于是一次自我批评。

自20世纪80年代的书法热潮以来,书坛几如万花筒一般,各种表现蜂涌而至,各种名目花样叠出,各种探索不一而足……然而,有许多书法追求早已逸出了“书法”边界。本人以为秦汉之交以前可称“前书法时期”,其际文字之实用功能为主,无论是其宗教、政治、文化之功能均以实用的第一义,书法则居其次。尽管审美心理从造字伊始便如影随形存在于文字之书刻中。逮于秦汉时期,统一文字可以说是破天荒之事,于是“隶变”前后,书法之欣赏因素加强,审美功能于是凸显于世。名家翰札被人追捧。书法品评亦随着对人之品评而勃兴,也即意味着“书法”之独立于文字而生。此后近两千年的长盛不衰。直至20世纪80年代中期为止,可称为“书法时期”—字体恒定,而书体常变,实用与审美功能并行不悖。通常世论所及之书法,即指此间一切书法遗迹。80年代中期以后,由于“现代书画学会”于中国美术馆1985年10月15日举办了“现代书法首展”,正式开启了一个新书法时期。此后,我称之为“后书法时期”,迄今仍在这个阶段中。虽然许多“新”书法已渐趋冷寂,许多“主义”也日显消声,但有关书法之表现却益显极端之势。追求视觉刺激之书家们仍后劲十足。本人以为此与整个世界文化潮流之“后现代性”相默契。

无论实践探索者如何为自我之表现、表演寻找理论依据与文化动因,有一个事实是不容置疑的:上述“书法”表现也早已逸出了“书法”边界,属于或抽象艺术,或涂鸦艺术,或综合艺术,或表演艺术,而与“书法时期”之“书法”渐行渐远了。

本人无力评价“后书法时期”之“后书法”种种,笔者更感兴趣的是“书法”之传统延续性到底如何?随之而来的是,设若“传统”仍然存活,其开拓性将在何一层面得以展开?与此密切相关,本人十分关心书写活动与书写者的心理与生理相关性,作为“艺术”的“书法”在何种程度上“如其人”“如其文”,并由此带给观者一种生命情怀。

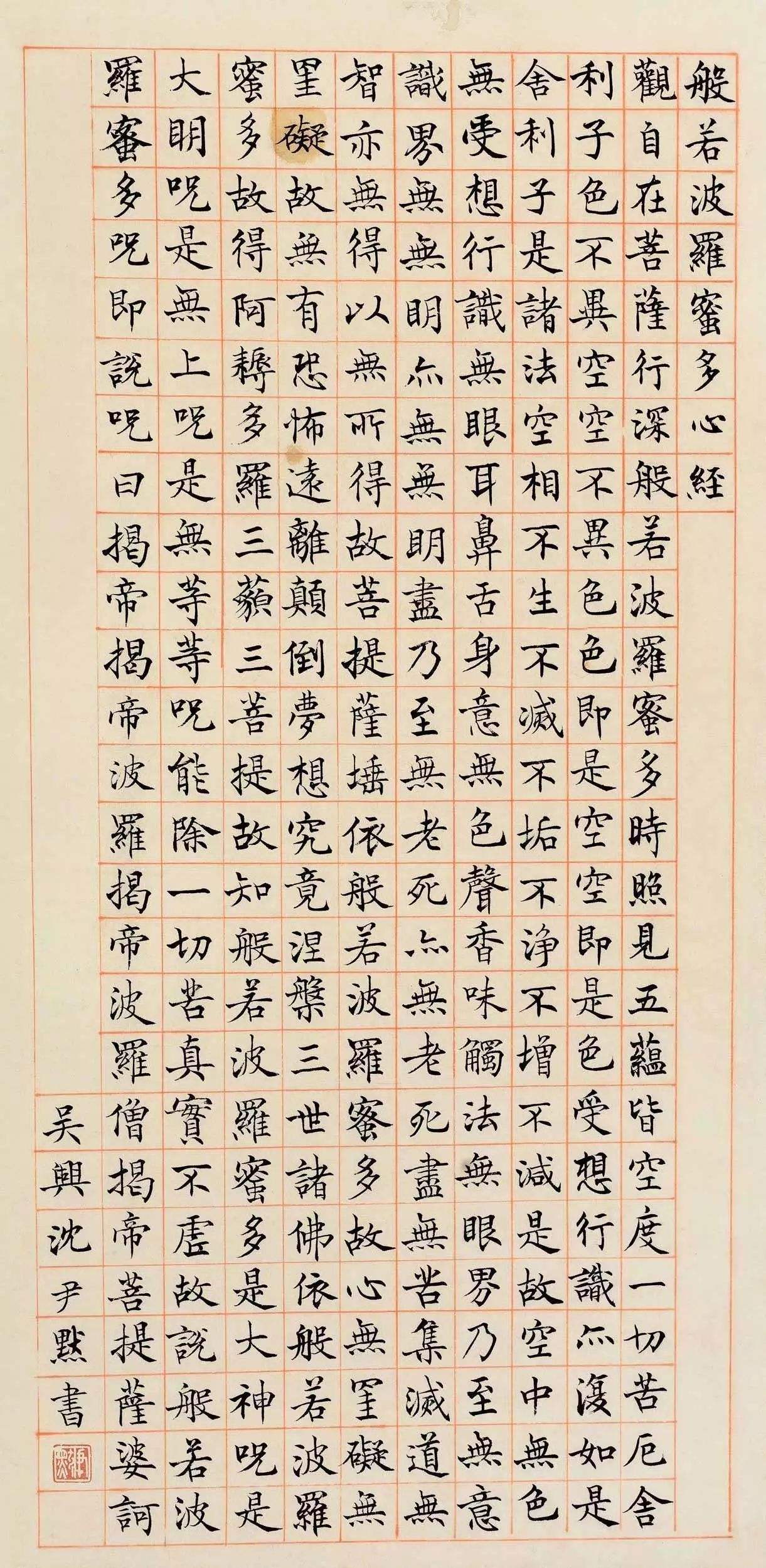

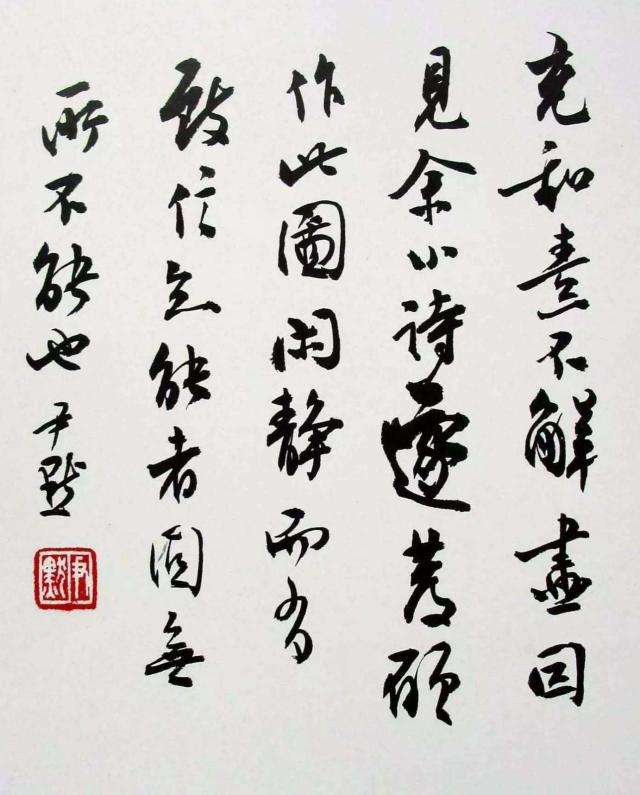

在多年反省之后,我不得不承认沈尹默们的书写是一种生命与文化的真实践履,这种书法实践是“人艺一如”的,是心物不隔的,不造作,不借势,不虚张,不冲动,是可以安妥人的身心、净化人的精神的“自然书写”。站在人类个体生命自由的立场,何种书写可以畅神尽性皆无不可,但是中国文化的生命情怀并不以自我宣泄为最高理想,而应以“致中和,天地位焉、万物育焉”为境界。“君子而时中”其实不仅是儒家生命道德境界,也是道、释家同样遵奉的美好状态。

“后”文化从本质上说并不是中国精神。“中”与“和”的文化才是民族“潜意识”与“集体无意识”。因此,当我们在人群中,我们的自我修养愈高,我们才愈被视为“美”。“天地”之“大美”乃在于“不言”—人生之“大美”也在冲和渊穆之中。

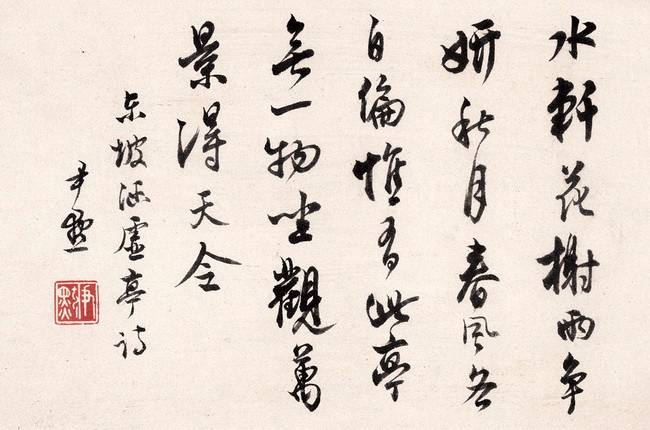

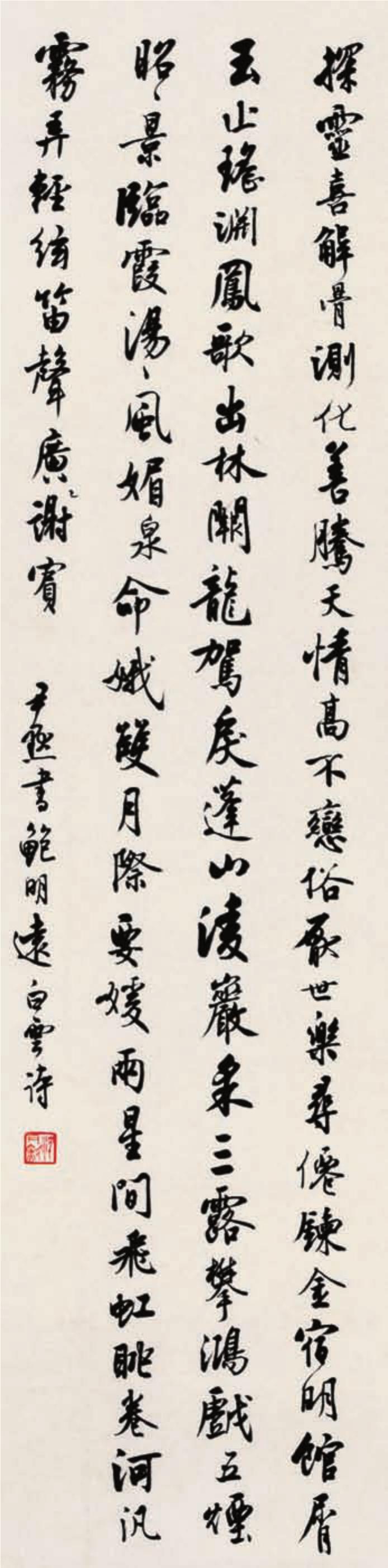

艺术乃在代表并实现了一种文化生命的超然境界,首先,应当是自然境界。以此而视沈尹默先生之书写及其书写之结果,我终于发现,那是“君子中庸”也,“道法自然”也。

在这个日渐喧嚣的浮华时代,沈尹默式的从容典雅是太少了,而不是太多了。

(原载于《中国书画》 2018年第2期)

发表评论