● ● ●

科学之外,旅游是陈蓉为数不多的爱好。博士毕业不久的一个夏天,她曾来到阿拉斯加,目睹巨大的冰山在面前崩裂、翻转,沉入大海,掀起的巨浪差点把乘坐的小舟打翻;她也曾游荡在四下无人的荒蛮之地,近距离与体型硕大的黑熊四目相对 ......

“人类在自然面前确实很渺小。” 回忆起这些有趣的经历,陈蓉对我说。

这种对宏大自然力量的敬畏,与陈蓉的科研工作——对物质最小单元的精准操控,形成有趣的对照。在实验室里,她所沉浸的是另一个斑斓的世界。这个世界是如此的小,只有毫米的百万分之一,却也足够地大,别有一番洞天。

图12007年陈蓉在阿拉斯加,将身体隐藏在散落的冰块后面 | 受访者供图

底部的世界

无论是演讲,还是讲课,陈蓉喜欢引用物理学家理查德·费曼(Richard Feynman)的著名演讲——“There’s Plenty of Room at the Bottom” 作为开场。这句英文意译过来也可以是,“底部的世界大有可为” 。

早在斯坦福读书时,陈蓉就知道,她的硕士导师 R. Fabian Pease 在1985年和学生将英国作家狄更斯《双城记》的第一页,用电子束缩小1/25,000后,刻到了200x200平方微米的塑料上。这种密度大概相当于在一个针尖上打印出了大英百科全书。

当然,除了 “刻” 以外,费曼在演讲中还预见了另一种制造模式—— “长”。简单说,就是让原子自下向上的生长,如同搭积木那样。这也是陈蓉20多年来所潜心研究的问题。

“费曼教授的核心观点是,一个个原子的制造并不违反物理原则,理论上是可以做得到的。” 陈蓉向我解释道。

20年前,她和博士导师 Stacey F. Bent 教授开始探索、发展名为 “原子层沉积”(atomic layer deposition, ALD)的制造技术。作为一种逐层添加原子的高精度薄膜制造方法,ALD可以作为 “自下而上” 原子制造的代表,在芯片制造、柔性电子、电池、尾气催化等方面均有应用。

博士毕业在英特尔待了几年后,2011年,陈蓉回到了位于武汉的华中科技大学,组建了新的实验室和研究组。如今,在几百平米的洁净间里,摆放着各种 “奇形怪状” 的仪器设备。这些都是她回国后带领学生一起搭建的。这里也是他们与原子 “共舞” 的试验场。

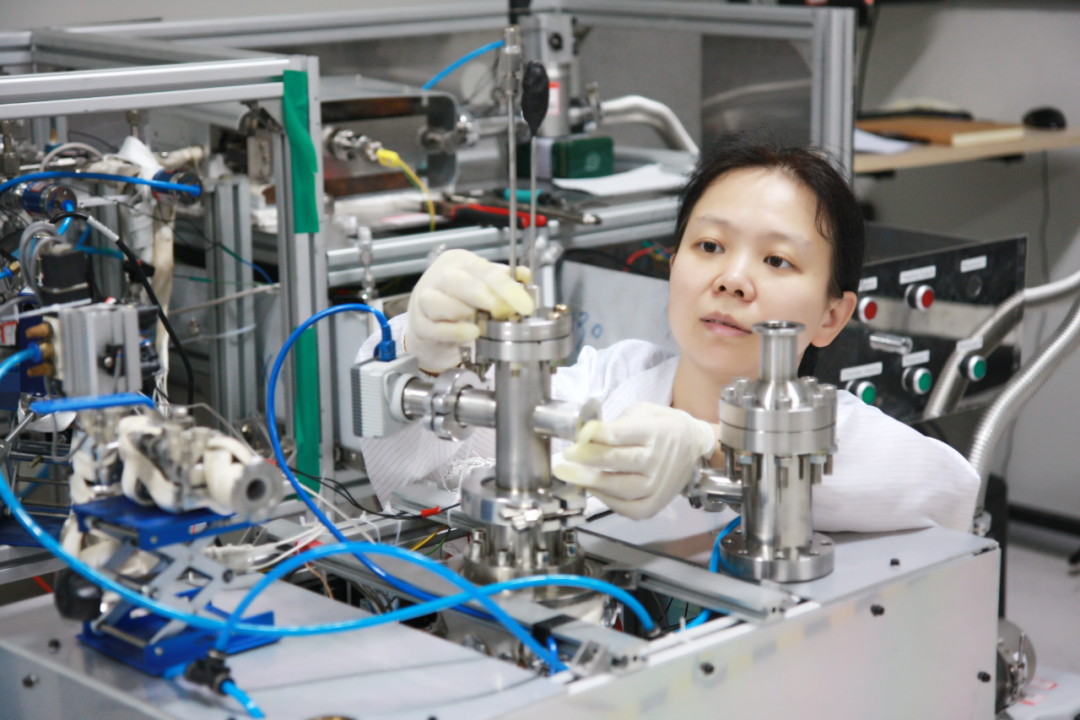

图2陈蓉在操控精密的原子层沉积相关设备仪器 | 受访者供图

向我解释 “原子层沉积” 这个概念,陈蓉颇费了一番周折。

根本的困难在于,我们日常生活接触到的事物,都处在宏观的世界里。从宏观到微观,不只是缩小几百万倍那么简单,更重要的是,主宰其中的物理规律变成了与牛顿力学迥然有别的量子力学。

“中间最难的地方就是要想办法通过我们的这些调控建立起微观和宏观之间的联系。最后其实难的,我觉得也就是这一点。” 陈蓉解释说。

在原子层沉积中,表面究竟发生了什么,绝不可能用肉眼看到,只能通过这些仪器看到宏观的平均的 “表象”,如果和脑子设想的场景不符,再想办法用宏观的办法去解决。所以,如果说专业人士都需要透过由各种光电信号组成的重重迷雾才能看到究竟发生了什么,像我这样的行外人士,参观实验室变成了某种意义上的“走马观花”。

如果非要用宏观的想象来描述 “原子层沉积”,陈蓉让我从想象下了一场雨开始。

“雨滴落到路面上,就形成了一层水膜。但下雨的时候可能有雷暴,还会带下来一些灰尘。所有这些周围的环境,如电磁场、灰尘、水汽等,都会影响到最后膜的质量。” 陈蓉说。

但这样的描述,依然有不够确切之处——

首先,“原子层沉积” 是气固反应,是气体而不是液态水珠落在表面上;其次,不像其他薄膜技术,不管有多少气体都会落上去,“原子层沉积”一次最多落一层,多余的会被清理掉,需要更换另外一种气体再落一层。如此交替反复之下,一层层地摞,一层层地长,最后形成或薄或厚的膜。薄的可以只是一层的原子,厚的可以达到10层以上。

在物体的表面生长原子看似简单,精妙之处在于操控——让原子在设定的区域生长而不是乱长。比如,想象你可以控制雨滴,让它们落在一片树叶的背面、边缘,而不是正面;或者,在屋檐之下形成一条泾渭分明的分割线,将湿的区域和干的区域截然分开,而不是像通常看到的那样,存在 “干湿交汇” 的过渡带。

“让原子在一个区域长,旁边的区域不长,这个分界的边缘要尽量清晰,我们希望能达到一个纳米。1纳米是非常高的指标,国际上都没有太好的解决办法。” 华中科技大学机械科学与工程学院的曹坤副教授说。如果按照硅原子0.2纳米的直径,1纳米的过渡区大概能容纳五六个原子。

要达到如此精密的操控,需要精益求精。曹坤曾是陈蓉的博士生,在他的印象里,导师对细节的要求非常高,与此同时,她总是充满能量而不知疲倦。

“我读博士的时候,我们经常工作到10点半以后,有时候是12点以后。可第二天,她一早就来实验室了,我们是8点半,她7点多就到了……有那么一两次项目答辩时间很紧,估计也是熬夜通宵,我听学院的老师说,有一次开会的时候,她就晕倒了。但她平时精力都是挺充沛的那种,很少表现出疲倦。” 曹坤说。

久久为功

从美国硅谷回到武汉“光谷”,在学界、产业界浸润多年的陈蓉,很乐于分享自己对于技术乃至产业发展的看法。

她认为,追逐技术的极限看似无止境,但并非没有限制。很多时候,她喜欢从第一性原理出发来思考问题——

“晶体管再小,最终也会受到电子速度限制,而电子的速度不可能跨过光速,光是每秒约30万公里;我们这个技术最后能够操纵的东西不可能再小,最多到单个原子为止;第三个极限,做这件事的经济成本,如果消费者负担不起,那也走到了尽头。”

图3陈蓉和学生在实验室,观察实验的信号 | 受访者供图

从这些基本的层面考虑问题,可以避免单向度的思维,进而做到既不盲目自大,也不妄自菲薄。陈蓉常被问到的一个问题是,中国都能造原子弹了,集成电路怎么会有那么难?对于背后推动集成电路发展的力量,普通民众的理解往往不够全面。

“集成电路发展遵循的定律是摩尔定律,我们知道它并不是一个物理上的定理,它实际上是一个经济学的预言。我们看到芯片做的越来越小,性能更高,但同样的,它还更加便宜。过去70年,集成电路产业以惊人的速度增长,其背后的驱动力一定是经济学规律再迫使它往前走。并不是说一个东西做出来就好了,还要经过各方面的调试,不仅效果要好,成本还不能高,否则不能产生足够的效益,也就无法形成一个正向可持续的推动力。我觉得这是最大的问题。” 陈蓉说。

在她看来,不管是在哪里,技术的发展有其难以违背的规律——技术的发展从来不是空中楼阁,需要在已有的基础上发展;今天,任何的技术也很难形成一个单独的封闭体系,它处在上下游的生态中,需要和其他的技术竞争、配合才能融合到实际的产品中。

拿高端光刻机来说,光源是美国的,运动平台是欧洲的,光刻胶是日本的,整个机器集合了人类所有的智慧,是将技术发挥到极致的一个杰作。在全世界范围看,只有少数的区域或者国家能够想到去自主研发,无论是快速模仿或者 “弯道超车” 都很难,面对如此复杂和系统的工程,要想短时间内一蹴而就,“做到最好”,是不符合科学规律的。

“制造最先进光刻机的荷兰公司AMSL,其镜头的供应商蔡司在1902年的时候就做了4镜头3组的体系,但那个时候的中国还在光绪年间。他确实是百年老店,慢慢积累上来的。” 陈蓉说。

拿原子层沉积来说,在陈蓉做博士时,这项技术还属于草创时期。2002年,在她参加的第二届原子层沉积专业会议上,与会者还不到百人,大家挤在圣何塞机场附近的一家小酒店里。而如今,这一领域的会议规模翻了十几倍,参加者来自各个国家。原子层沉积技术的发展,从发端到最后真正用到产业界,也花了几十年的时间。

在学术界和产业界双重的经历,也让陈蓉对于技术的落地和转化有了很多思考。据她的观察,国内的学术界和产业界的互动还远远不够。

事实上,在陈蓉刚开始做博士时,她的经费来源由美国自然科学基金NSF和半导体联盟SRC(Semiconductor Research Corporation)共同提供,前者侧重于基础科研的,后者则致力于提炼出一些产业的共性问题。

除了这样的研究资助机制,硅谷的产业界和学界的互动也十分频繁,形成独特的文化。

“斯坦福的教员很多是从企业里来的,然后有些可能又回到了企业,这种双向的流动是很多的,这种紧密的关系像是刻在骨子里的。我们的企业和大学需要更加欣赏对方所做的东西,加强沟通合作,同时学会欣赏尊重好的想法。” 陈蓉说。

目前,原子层沉积技术依然在发展当中,陈蓉期待,未来该项技术会应用到更广的领域。底部的世界大有可为,陈蓉坚信这一点。

“这种对未知的探索,本来就是特别有意思的东西,我们能实现某一部分,能做出这么小、这么精确的东西,它还能够工作,变成实际的产品,细想也是很了不起的。” 她说。

制版编辑|姜丝鸭

END

发表评论