文|王学斌

天津条约(天津条约开放通商口岸)

蒲安臣与中国代表团,1868年摄于华盛顿。1868年,蒲安臣率领中国外交使团出使西方各国,于6

经奏请皇帝批准后,蒲安臣被任命为“办理各国中外交涉事务大臣”,出访“有约”的欧美各国。为了消除英法等国的疑虑,清政府还根据总税务司赫德的建议,加派英国驻华使馆翻译官柏卓安和海关法籍职员德善为左、右“协理”,会同总理衙门章京志刚和礼部郎中孙家谷一起办理中外交涉事务,后再选派同文馆学生数人随同出访。至此,清政府终于向西方世界派出了第一支正式的外交使团。

当然,清政府对蒲安臣的信任并不是无限度的。正是出于这种信任与疑忌的双重心理,清政府对蒲安臣的使命和权限做出了明确的规定。奕在奏折中说明了蒲安臣的权限:“凡于中国有损之事,令其力为争阻;凡于中国有益之事,令其不遂应允,必须知会臣衙门覆准,方能照行。在彼无可擅之权,在我有可收之益。倘若不能见效,即令辞归。”为此,总理衙门专门颁给蒲安臣八条训令,有两点最重要:第一,蒲安臣有训练中国所派随行人员的责任,使他们能“历练一切”,增长外交才干;第二,遇有“重大事情”,应先告知总理衙门,“再定准否”,不能擅自作决定。这说明,清政府对这次遣使出访的安排,是相当细致和谨慎的。作为该章程草稿起草者、时任总理衙门章京的方浚师认为,有此规定重重限制,使团的一举一动“在彼无可擅之权,在我有可收之益”,甚至自信地感觉“蒲安臣一席,似乎蛇足”。

纵横捭阖于外交界十余载的蒲安臣,岂是清廷几道训令就能束缚住的?自1868年2月25日,使团自上海虹口乘坐“格斯达哥里”号轮船起航之际,蒲安臣恐怕就笃定地坚信,这次出访是要实现中美两国利益的最大化,而非简单为了一个清政府,于是一些不必要的规定势必要被突破。

历时3个多月,6月2日使团抵达美国华盛顿。凭借其极富激情和煽动性的演说,蒲安臣引来了美国各地民众对中国的兴趣。他时常在演讲里强调中国“睁开它的眼睛了”,“它愿意和你们通商,向你们购买货物,卖东西给你们”,所以美国的传教士和老百姓应该到中国去,“在中国每座山头上和每个山谷中树立起光辉的十字架!”

也正是在该种基调下,经过几番绕开其他使团成员的密议,7月27日,中美双方达成了《续增条约》八款,即《蒲安臣条约》。借助该条约,清政府获得了梦寐以求的美国不干涉中国内政的许诺,这实际上是对赫德、威妥玛所代表的英法等国意图干预中国政务的一种正面回应。与此同时,此条约也使得美国实现了招收华工合法化,从而完满地解决了南北战争后劳动力匮乏及修筑横贯美国东西的太平洋大铁路所需劳力问题。因而有人戏称《蒲安臣条约》是“廉价劳动力条约”。

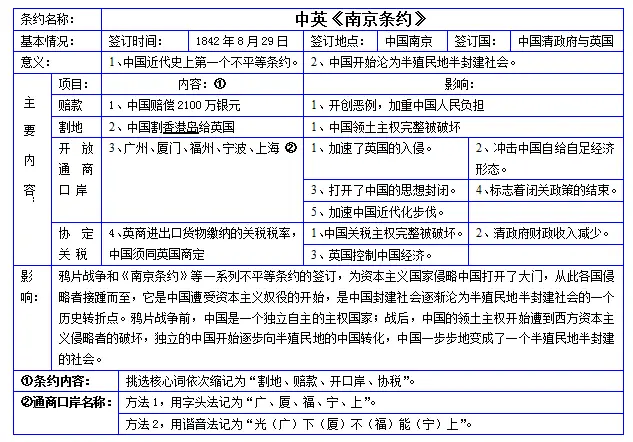

《中美天津条约续增条款》(即《蒲安臣条约》),图中内容是关于中国人出洋的条款

显而易见,清政府自始至终没有授予蒲安臣在外国自主签订条约的权力,待盖有美国外交部玺印的条约批准书放到恭亲王面前时,他不免深深忧虑道:“蒲安臣初到美国,即与议约,将至他国时,或不免再有此举”。因此决定“不如俟该使臣差竣回国之日,由臣衙门通行核议,择其无窒碍者,奏请施行”。说白了,甭管蒲安臣签下十个、二十个还是一百个条约,清政府都先晾在一边,等差事结束再议。

孰料美国的修约压力与日俱增,敦促清廷尽快签订《蒲安臣条约》,并声称“蒲大臣所云前情,令外国听之,其始甚为畅然,嗣核其实迹,亦属子虚,更增抑闷,窃恐外国与中国,若失和好,未必不由此起”。美方也在暗地里敲边鼓,指示驻外使节通过国际舆论催促中国早日签约。就连蒲安臣也按捺不住,专门派副使柏卓安返回北京向总理衙门“就条约谈判的情势作了充分的解释”,希望朝廷“速为办理”。

考虑到内外局势趋于紧张,不回应则恐另生波澜。1869年11月23日,总理衙门正式通知美国公使:“鉴于那些条款对两国都有好处,皇帝陛下已画押盖印”。经过一年多博弈,这份条约才正式换文生效。

发表评论