这个故事几乎被完整地呈现在影片中:一个举着“宇宙功德箱”的村民,向唐志军索取了520块钱,以交换一睹外星人尸体的机会,还将他奉为外星人的有缘人,把外星人的腿骨送给了他。

《宇宙探索编辑部》 端着“宇宙功德箱”的村民

如此说辞与套路,在常人眼里可以毫不犹豫地判定为诈骗,在唐志军一行人的世界观下则不失为一种智慧与虔诚。其实,他们对外星人的信仰并不完全来自个人的臆想或某种精神疾病,反而曾经蔚然成风,追随者众多。

上世纪八九十年代,“飞碟学”曾经作为一门十足的“显学”横行于世。在宽松的政策背景下,国内还成立了《飞碟探索》杂志,像影片中的《宇宙探索》杂志一样,它以科普期刊自视,却刊载了许多猎奇的内容:中华民族的祖先是外星人、飞碟的运动原理与电风扇一致、金字塔是外星人用来储存核废料的……诸如此类的文章在今天看来匪夷所思,却在当时吸引了一大批忠实的读者。

与“飞碟学”几乎同时期受到追捧的,还有修炼气功。影片中孙一通头上顶着一口锅,正是气功修炼的经典招式,人们相信这口锅可以接收宇宙信息,帮助人体实现“天人感应”。

为了合理化并推广气功,许多人还借助现代科学为它背书。就像影片中唐志军举着盖革计数器探测孙一通身上的宇宙信号一样,人们利用现代科学仪器探测人体,以证明人体特异功能的存在和特性。

这些村野怪谈般的故事在今天很容易被贴上伪科学、民科的标签,当作群众对科学认知尚不充分阶段的产物,遗弃在历史记忆的深处。然而,这些怪诞现象的背后其实有着深刻的时代背景。

飞碟学和气功热兴起的时代,正是长期的动荡刚刚结束、新的思想大批涌入的时代。面对社会的大洗牌,人人惴惴不安地摩挲着手中的筹码,渴望尽快看清局势,建立起新的秩序,融入新的规则。

正是在这样的背景下,飞碟学和气功热将人们内心深处的不安转化为对神秘主义的好奇,与新的流行价值观科学至上巧妙结合,提供了一处乌托邦式的精神避难所,让人们在崩塌的大厦丛林中不至于被埋没。

遗憾的是,巨变之下并不是所有人都能坐上牌桌。余华用“摩托车的声音”形容九十年代的变迁,被轰鸣声扬起的尘沙落定以后,有人已经适应了汽车的速度,有人却撞上电线杆摔得粉身碎骨。

《保持对话》截图

影片中的唐志军正是这代人的缩影。如果说飞碟学和气功热在上个世纪获得推崇,仍然有着群众狂欢的意味,那么他在三十年后依然笃定的信仰,则透露出粉身碎骨后的悲壮。

回望那个波澜壮阔的时代,我们常常惊叹于它蓬勃向上的生命力,臣服于它的宏大叙事。然而,高歌猛进之中,唐志军们的呼喊被淹没了,他们从时代的缝隙里跌向历史,站在原地与世界渐行渐远。

《宇宙探索编辑部》唐志军

这些被时代的宏大叙事排除在外的人,不得不将自己置于更加宏大的概念之中,以确认自己的存在与价值。

于是,唐志军们坚守在宗教、科学、哲学、艺术等领域,因为这里能够无视一个人的阶层地位,包容他们在世俗价值观里的失败与落后。

周国平曾经在《哲学家或中蛊者》一文中不免悲悯地谈起他认识的一位农民工:坚信自己证悟了宇宙的真理,以尼采自比,希望能得到他的提携。这位农民工在文章中写道,“我自认为我的思想天下第一,而在现实中我却如此落魄”,一言胜过万语,道出他心中最深的伤痛。

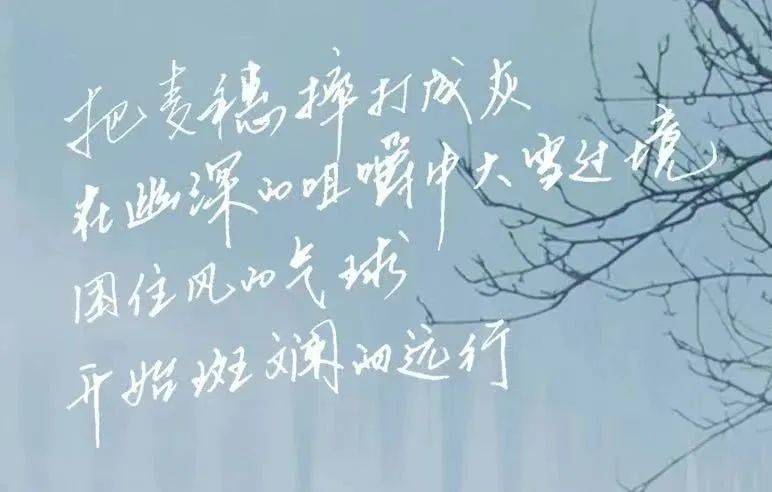

影片中孙一通写的诗

时至今日,科学与哲学也不足以包容唐志军们的失败。民科、民哲这样的字眼越来越具有讽刺意味,被用来指代那些缺乏学科的基础知识框架、自视优越的体制外“科学家”和“哲学家”。

在人们眼中,他们喜欢谈论哥德巴赫猜想和永动机,或是道德经和尼采,是十足的骗子或执着的神经病。但很少有人关注,他们执着追求的,究竟是自己口中的真理,还是关于自我存在于时代中的自证。也很少有人担忧,民科和民哲没落以后,他们应该逃往何处栖身。

在宇宙的裂缝里搭建意义

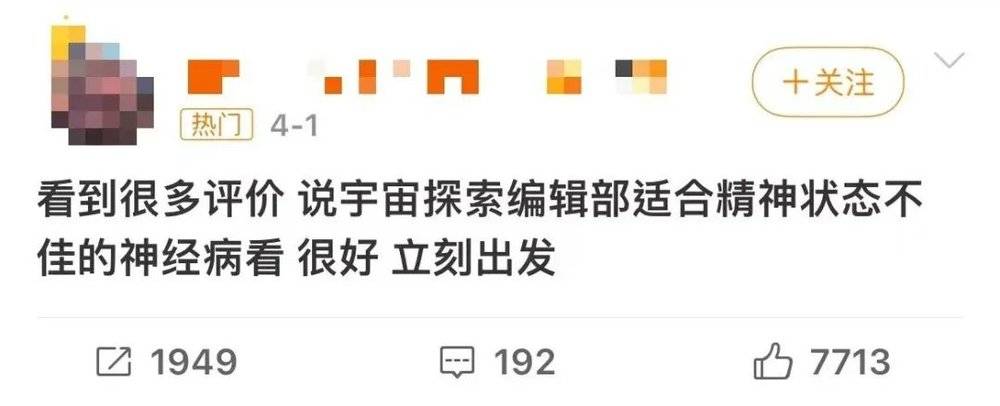

四十年过去,飞碟学和气功热对今天的年轻人而言,已算得上前尘往事,遥远得像一场梦。然而,它却通过《宇宙探索编辑部》再次击中了人们的内心,甚至引起了强烈的共鸣。

过去,唐志军们出于信仰推演飞碟的运行原理,验证人体获取超自然能力的可能性;现在,年轻人们出于反抗开创了发疯文学的先河,研究精神状态正常与非正常临界的波动值。跨越时空与阶层,两个“神经质群体”在胡言乱语中对上了暗号。

发表评论