内容摘要:封泥是古代实用印使用的遗迹,与甲骨、简牍并称为中国古文字三大遗存,包含了丰富、真实的历史、地理、古代官职等信息资料。现存文献资料记载临朐为西汉建县,而收藏于山东省博物馆和上海博物馆的两枚秦代“临朐丞印”却证明了临朐秦代已经置县。鉴于这两枚封泥发现于清末民国时期,当时秦封泥较少,真伪难辨。通过上世纪90年代后期西安市北郊秦封泥大量发现的基础上建立起来的“秦式”封泥客观标准,反过来进行比对,共见到百余品种的秦式封泥,其中就包含上述两枚“临朐丞印”。同时,该文对汉代齐郡和东莱郡存在两个“临朐”的情况也旁征博引进行了辨析。

关键词:秦封泥 临朐丞印 秦代建县

——————————————————

临朐县地处鲁中,沂山北麓,弥河上游,潍坊市西南隅。“临朐”之名始见于《史记》。现存书籍资料大都记载临朐为西汉建县,尚未见任何秦代建县的片言只语,而秦“临朐丞印”封泥的发现则把临朐建县的时间提前了整整一个朝代。

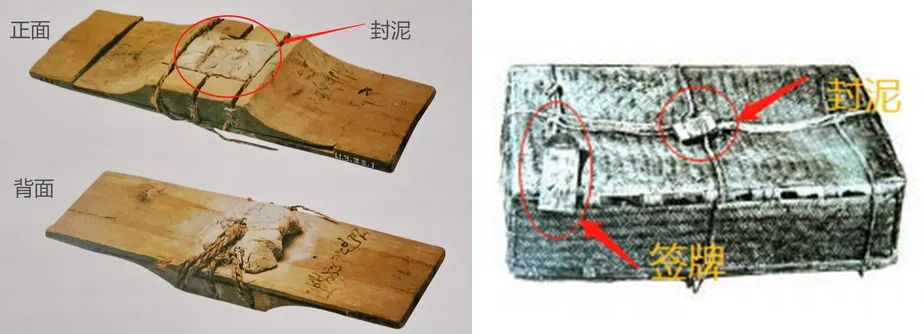

图丨左:尚未拆封的佉卢文木椟及封检(新疆) 右:马王堆出土竹笥及封泥(湖南)

封泥,又称作“泥封”,是古人把玺印捺按在泥团上,用以封缄的遗存,其作用主要在于保密和凭信①。在魏晋以前,纸张尚未普遍使用,简牍是主要的书写材料。简牍文书在传达邮递时为起到防止非法启封等,一般将简牍捆扎,或以囊盛装,在结扎或封口处用泥团封护,并在泥团上抑印官私玺印。泥团上的印文代表了文书的来源和凭信。揭拆后,封泥即完成了其使命。施用于文书是古代封泥最主要的用途,此外,封泥还用于封坛罐、囊箱、门关等。

关于封泥使用的时期,王献唐在《临淄封泥文字》一书中说:“周代封泥尚时或一见,赢秦渐多,两汉最夥,魏晋较少,南北朝简牍文书易为纸素,封泥亦随变为印色。”②我国封泥的出土,据现有资料记载,始于清道光二年(1822)。王国维《简牍检署考》云:“古人以泥封书,虽散见于载籍,然至后世,其制久废,几不知有此事实……封泥之出土,不过百年内之事。”③

封泥是古代实用印使用的遗迹,自清末以来发现的数以万计的封泥遗物,贯穿了自战国至魏晋较长的时代跨度,包含了丰富的历史信息,与甲骨、简牍并称为中国古文字三大遗存,自发现后便被学者所重视。

壹

从目前正式出版的资料看,仅发现临朐秦代封泥两枚,均为“临朐丞印”。

《汉书·百官公卿表》载:县令、长皆秦官,掌治其县。万户以上为令,秩千石至六百石。减万户为长,秩五百石至三百石。皆有丞、尉,秩四百石至二百石,是为长吏。县丞为县令(长)之辅佐,当于今之副县长,主管文书及仓库、监狱等。存世封泥多见“丞印”少有“令印”,与“丞署文书”职责范围相关。此两枚“临朐丞印”即为秦代临朐县丞所用。

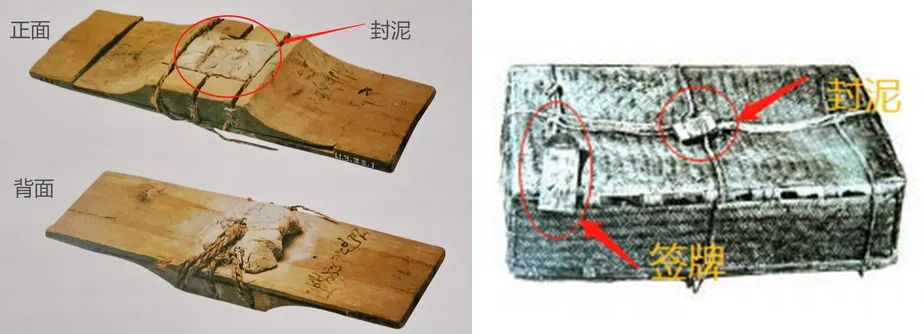

图丨秦 “临朐丞印”封泥拓片山东省博物馆藏

已发现的两枚秦“临朐丞印”,一枚为王献唐《临淄封泥文字》著录(见上图),该封泥现藏山东省博物馆。从拓片看,此封泥已残,但栏格尚清晰可见。

关于出土时间,《临淄封泥文字》序言载:“先是清光绪二十三年(1897)附近农田亦出一坑,凡百余枚,悉归潍县陈氏(指陈介祺)”。而《临淄封泥文字》一书所载的460余枚封泥,则是王献唐嘱咐同事王允强墨拓成册,时间在民国二十四年(1935)前后。由此可见,包括秦“临朐丞印”封泥在内,王献唐为当时山东省图书馆所收集的这批封泥,发现时间应在1897~1935年之间。关于出土地点,王献唐说:“山左封泥,多出临淄北郊”,又进一步说“其有栏格之秦封泥,则在(临淄)县城东门外偏北一带”。他曾亲至现场查勘。该书共收录包括“临淄丞印”“临朐丞印”“昌阳丞印”在内的秦代封泥7枚,王献唐云:“右(上述)封泥印文,皆有栏格,为赢秦印式,其制出于有周。周玺初无栏格,继刻边栏,后于中作直界,又后加刻横线,遂成四格。秦代官印,袭用旧式,无不具有栏格。”

图丨秦“临朐丞印”封泥正面、背面、拓片 上海博物馆藏

另外一枚秦“临朐丞印”封泥,为周明泰所辑《续封泥考略》著录(见上图),该书成书于1928年。《中国古代封泥》亦载有该枚封泥,云:“残左半,‘丞印’仍可见”④。

周明泰(1896-1994),安徽至德(今东至)县人。曾在北洋政府任职,后从事实业。周明泰所藏封泥为其兄周进旧藏,多由黄县(今山东龙口市)丁树桢转来,以出土于临淄、益都、剧县(今属山东昌乐)封泥为主,发现时间为清末至1928年前。结合上枚“临朐丞印”秦封泥风格看,此枚亦或出土于临淄。这枚封泥现藏上海博物馆。上海博物馆馆藏封泥颇丰,其中包括孙鼎先生捐赠的原《封泥考略》所辑吴式芬收藏部分和《续封泥考略》所辑周明泰藏品,此枚当来源于此。该枚拓片则初见《建德周氏藏古封泥拓影》一书。

关于封泥年代真伪问题,《90年代之前所获秦式封泥》一文在对上世纪90年代后期西安市北郊秦封泥大量发现的基础上,建立了“秦式”封泥的客观标准。依此标准,反过来对从清代到上世纪80年代在全国各处获得的古封泥中进行比对,共见到百余品种的秦式封泥,其中就包含上述两枚“临朐丞印”⑤。孙慰祖在《中国古代封泥》说:“我们比较过这批传世早期出土品与新出秦封泥的泥背形态,没有发现不同之处。说明在封缄方法上它们也属于同一时期。在文字上,它们与传世标准品和相家巷村所出大多数封泥风格相同,可以确定为秦统一后所制。”⑥

以上两枚封泥,以后又陆续收录于当代所出的《秦封泥集》(周晓陆、路东之)、《秦封泥汇考》(傅嘉仪)、《中国封泥大系》(任红雨)、《秦代政区地理》(后晓荣)等诸多书籍中,均认为秦代封泥无疑。

贰

封泥中蕴含了丰富、真实的古代官制、地理资料。罗振玉在1903年印行的《郑厂所藏封泥》一书序言中说:“古泥封于金石学诸品中最晚出,无专书纪录之,玉以为此物有数益焉:可考见古代官制以补史乘之佚,一也;可考证古文字,有裨六书,二也;刻画精善,可考见古艺术,三也。”在封泥出土后的一百多年间,吴式芬、陈介祺、王国维、王献唐等学者,都利用了封泥的史料展开了证经补史的研究,以封泥资料所载印文补充史籍所缺略的官名、县邑名,纠正了今本史籍记载地名的讹误,部分复原了史所未详的王国、侯国官制体系等,为历史学、历史地理学等提供了大量的可靠资料。秦封泥中地理资料的记录,不仅远远多于其他出土文献的记载,而且更为系统;在职官和地理上,秦封泥都填补了不少史料之空白。

据《临朐县志》(1991版)记载,战国时今临朐境为“齐之朐邑”。秦时大部属临淄郡(齐郡),南部属琅琊郡,但具体建置情况现存县志无记载。《史记》未见相关秦临朐县的明确记载,《汉书·地理志》(以下简称《汉志》)载:“齐郡,秦置。莽曰济南。属青州……县十二:……临朐,有逄山祠。石膏山,洋水所出,东北至广饶入钜定。莽曰监朐。”《汉书·郊祀志》:“又祠参山八神于曲城,蓬(逄)山石社石鼓于临朐,之罘山于腄。”《注》云:“师古曰:临朐,齐郡县也。”

《汉书》以后的正史,如《晋书》《隋书》《新唐书》《旧唐书》《宋史》等均未涉及临朐何时建县,最多记载临朐为汉代就有的县。目前现存最早的唐代地理总志《元和郡县图志》也仅记载临朐县“本汉县也,属齐郡。”《太平寰宇记·卷十八》:“河南道十八,青州,临朐县:南四十里。旧四乡,今二乡,汉旧县,属齐郡,亦伯氏骈邑之地。”“汉置临朐县,属齐郡”的明确记载,目前一般认为自元·于钦《齐乘》始,明嘉靖《临朐县志》因之,后成定论至今。

秦之县制,自武公十年,伐邽冀戎,“初县之”,至孝公商鞅变法时,“并小乡为大县,县一令”,此时秦尚未设郡制。可见郡县制中,立县要早于、也成熟于郡制⑦。《秦代政区研究》载:“《汉志》中记载的绝大部分县,文献中不见有战国设置的纪录。以前的研究或依《水经注》等晚出文献推测其为秦县,或在无文献依据的情况下不视为秦县。今由秦封泥可知,《汉志》记载的部分县确实为秦代始置,只是目前尚不能逆推至战国末年,只能视为秦统一之后设置⑧。”以此推断,则临朐置县应为秦灭齐之后,即公元前221年。秦之前临朐为何建置?在没有新的证据之前,则不能妄论。

叁

综上,临朐为秦代建县无疑,而汉代却有两个“临朐”。《史记·建元以来王子侯者年表第九》记载,汉武帝于元朔二年五月乙巳,封菑(淄)川懿王刘志之子刘奴为临朐侯。此为“临朐”首见于史书记载。可见在汉武帝时,临朐作为了侯国封地。而《汉志》则于齐郡及东莱郡均载“临朐”,汉代历史上同时存在的两个“临朐”,当一为侯国,一为县。《汉志》应有其一失注“侯国”,此后两个临朐的存在导致众说纷纭。师古曰:“齐郡已有临朐,而东莱又有此县,盖各以所近为名也。斯类非一。”那么这两枚秦“临朐丞印”封泥到底是属于哪个临朐的呢?

对此,《西汉郡国更置与侯国迁徙—兼论千乘郡的始置年代》一文研究认为,汉武帝所封的“临朐”侯国在今临朐县,景帝中五年(前145年)以后已有“王国境内无侯国”的分封原则,元狩六年(前117年)齐郡复为齐国时,“临朐”侯国夹于齐国与淄川国之间,无郡可迁,只好将存在了11年的临朐侯国迁至较远的东莱郡下,原临朐侯国复为临朐县⑨。此文所说的分封原则可能不排除一些特例,但总体来说解释了两个临朐存在的合理性。游逸飞在《汉初齐国无郡论》一文中考证:临淄刘家寨所出“临朐丞印”西汉封泥达26枚(实际还多),数量甚多,在齐内史之地可排第五,而东莱郡属县封泥最多者为昌阳县,也仅仅4枚,比例悬殊,可见汉初“临朐”确应在齐内史⑩。由此观之,此两枚“临朐丞印”属齐郡应为确论。《秦封泥地名研究》明确指出:“胶东郡的临朐县应已湮灭。秦之临朐县应属临淄郡,在今山东省临朐县附近的这一地点才对。”⑪又说“秦代临朐县约在今山东省临朐县附近”,已经发现的秦“临朐丞印”封泥“即为临朐县丞属之印的封泥”。《秦封泥汇考》《秦代政区地理》《秦代政区研究》《秦封泥历史地理研究》《秦玺印封泥职官地理研究》等书籍也都认为此两枚秦“临朐丞印”封泥属于齐郡临朐,即今山东省临朐县。

秦封泥中“临朐丞印”的发现,成为临朐秦代建县的有力证据。秦代以来,县名古今一致并不多见,临朐即是其中之一。

发表评论