史家注史 泽被后世

——《今注本二十四史·金史》评介

宋德金(中国社会科学杂志社)宋 卿(吉林大学文学院中国史系)

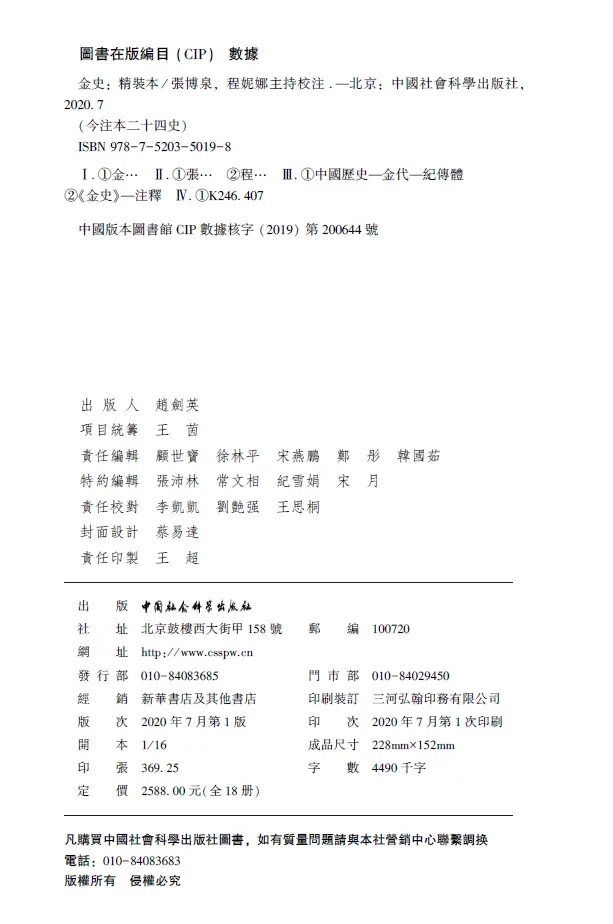

《今注本二十四史·金史》是《今注本二十四史》项目的第一批成果,也是精品之一,2020年7月由中国社会科学出版社出版,吉林大学张博泉、程妮娜主持校注,全书共18册,449万字。

《今注本二十四史·金史》以“百衲本”及中华书局点校本为底本,充分吸收古今中外史学研究成果、近现代考古成果及金石碑刻等资料,重新校勘、注释,考证史实,集中于“版本的改误纠谬;史实的正义疏通;史料的补充增益”(《今注本二十四史·金史》“凡例”,第1页),研究与整理并重,嘉惠学林,泽被后世,是目前权威的《金史》现代善本,代表了当代《金史》整理与研究的最高水平。

一

《今注本二十四史·金史》是21世纪以来第二次大规模对《金史》进行整理之作,是历史学者为世界提供的对中华民族历史文化文本的正确诠释,彰显了历史学者对解读中华民族悠久历史文化话语权的担当。

《金史》,官修纪传体史书,其编修始于元世祖中统二年,元顺帝至正四年始最后修成,历时80余年,以元朝中书右丞相脱脱为都总裁官。全书凡135卷(《本纪》十九卷,《志》三十九卷,《表》四卷,《列传》七十三卷),另附《金国语解》一卷,记述了东北女真族从兴起、建立政权,直至为蒙元灭亡的百余年历史。

《金史》作为“二十四史”之一,标志着女真人建立的金朝被纳入中国正统王朝体系。《金史》的修撰,具有良好的文本基础。《金实录》是《金史》的重要史源之一。金朝九位帝王,共修10部实录:《祖宗实录》《太祖实录》《太宗实录》《熙宗实录》《海陵庶人实录》《世宗实录》《章宗实录》《宣宗实录》《睿宗实录》《显宗实录》,此10部实录成为《金史》纂修的重要史源。此外,金朝灭亡后,遗民中的士大夫“以金源氏有天下,典章法度几及汉、唐,国亡史作,己所当任”(《金史》卷一二六《元德明传》附《元好问传》,中华书局,2020年,第2893页),元好问、刘祁、王鹗等纷纷著书立说,《壬辰杂编》《遗山文集》《中州集》《续夷坚志》《归潜志》《汝南遗事》等,同样成为元朝史官编纂《金史》时重要的史源,元“修《金史》多采用焉”(《金史》卷一二六《刘从益传》附《刘祁传》,第2884页),尤其“金末丧乱之事犹有足征者焉”(《金史》卷一一五《完颜奴申传》“赞”,第2668页)。《金史》修撰所据资料丰富信实,既有实录及当时很多官修、私撰的书籍,又有元好问、刘祁等金遗民为保存国史而做的诸多努力,加之以金遗民王鹗《金史》为底本,金史编纂具有良好的史源基础。

《金史》是辽、宋、金三史中之“独为最善”者,“是元人之于此书,经营已久,与宋、辽二史取办仓卒者不同。故其首尾完密,条例整齐,约而不疎,赡而不芜”(清永瑢等编,陈如刚整理《钦定四库全书总目》卷四六《史部·正史类二》,四川人民出版社,2020年,第979页)。清赵翼《廿二史劄记》亦云:“金史叙事最详核,文笔亦极老洁,迥出宋、元二史之上。”(王树民校证《廿二史劄记校证》卷二七《辽史金史》,中华书局,2013年,第631页)清施国祁亦给予《金史》较高评价:“金源一代,年祀不及契丹,舆地不及蒙古,文采风流不及南宋。然考其史裁,大体文笔甚简,非《宋史》之繁芜,载述稍备,非《辽史》之阙略,叙次得实,非《元史》之讹谬。”(《金史详校》卷首,光绪二十年广雅书局刊本)

《金史》自元至正五年刊布到民国,前后有七个刻本:元刻本、明覆刻本、明嘉靖南监本、明万历北监本、清乾隆殿本、清同光间江苏书局本、民国百衲本。其中,百衲本以版本精善、校勘审慎为业内所称道。然诸多刻本皆无标点,间有讹误。1975年中华书局出版《金史》点校本,傅乐焕、张政烺点校,崔文印编辑整理。点校本筚路蓝缕,将图书馆之秘藏刻本推之万千学人,推动了金史的全面深入研究。2020年2月中华书局点校本《金史》修订本问世,吉林大学程妮娜主持修订。此次修订本在点校本基础上精益求精,通过全面系统的版本复核与文本校订,集学界校勘成果之大成,消弭点校本存在的缺憾,逐渐取代点校本而日益成为目前学术界通行版本。此次今注本《金史》的出版,与《金史》修订本互为辉映,唱响新世纪弘扬中华优秀传统文化的新篇章。

二

《今注本二十四史·金史》最大的特点在于“史家注史”,研究成果与经典史书融为一体,成一代典范之作。20世纪以来,金史研究有了很大发展,学者们充分利用学界已取得的研究成果及不断出土的碑刻文献及出土发现,加之学者个人多年来的史学积淀与深厚学识,对《金史》进行了充分而准确地校勘与注释,成为《金史》整理与研究的里程碑之作。

《金史》虽为“三史”中的上乘之作,但其中亦存在诸多疏漏错误。文人学者自清朝施国祁以来,诸家多有校勘,一直持续至今日。以往对《金史》重在校勘,今注本《金史》则“要求标点、考订、补正、校勘与注合为一体。在校注方面增添了大量的以现代科研成果注史的新内容”(《今注本二十四史·金史》“前言”,第27页),对原书的职官、名物、地理、典故等进行系统全面的整理与校释,字斟句酌、丝丝入扣。每一卷每一段单独注释,既有对冷僻的字音、字义、词义,成语典故的注释,亦有对不易理解的名物制度、地名、人名、别号、谥号、庙号,以及有争议或原作记述有歧误的史实等的校释(《今注本二十四史》“凡例”),改正和注释了很多以往误读、误解及难解之处,裨益学林。

其一,今注本《金史》在校注中体现了史家考证、辨析、探赜、求是的严谨学风。如卷一《世纪》记载“金之始祖讳函普,初从高丽来”,此处记载容易误导读者对于女真族属的认识,校注者于此处出注:“《三朝北盟会编》卷三:'本高丽朱蒙之遗种,或以为黑水靺鞨之种,而渤海之别族。’《松漠纪闻》:'女真酋长乃新罗人,号完颜氏。’按,女真本黑水靺鞨之后,所谓高丽之遗种或新罗人,皆误以其曾附高丽而为其族属。”(《今注本二十四史·金史》,第5页)校注者排比相关史料,给予《金史》记载以明晰的注释,不致使读史者误读。

其二,邓广铭曾言及中国古史研究的“四把钥匙”,其一即为历史地理。历史地理问题是我们进行史学研究尤其是古代史研究不可回避的问题,阅读古籍文献,古地名今治何地问题往往给我们的史学研究带来很大困扰。今注本《金史》对《金史》中出现的诸多古地名都标注了今地,给阅读者带来了极大便利。对于今地意见不一者,校注者广泛搜集国内外学界相关研究成果,排比列出,给研究者提供便捷索引。如卷三《太宗纪》记载,“诏赎上京路新迁宁江州户口卖身者六百余人”,宁江州是《金史》中频频出现的地名,是辽朝镇守女真的重镇,宁江州大捷是女真反辽的首战,对此后女真灭辽建立政权意义非凡。其治所在今何地,校注者于此处出注:“州名。治所在今何地说法甚多。主要有:大乌拉,即今吉林省永吉县乌拉街(高士奇《扈从东巡日录》);厄黑木站,即今吉林省蛟河市天岗(杨宾《柳边纪略》);石头城子,即今吉林省松原市三岔河乡石头城子(《吉林通志》卷一一);吉林省松原市榆树沟(池内宏《辽代混同江考》,载《满鲜史研究》中世第一册);吉林省松原市小城子或五家站(三上次男《金史研究》第一册《金代女真社会的研究》);吉林省松原市伯都讷古城(李健才《东北史地考略》);吉林省榆树市大坡古城(绍维、志国《榆树大坡古城调查——兼论辽宁江州治地望》,《博物馆研究》1982年创刊号;张英《辽代宁江州治地望新证》,《长春文物》1982年第2期)。” (《今注本二十四史·金史》,第106页)此类注释,卷卷皆见,可见校注者深厚的史学底蕴与扎实的史学功底。

其三,对于《金史》中的典故、难点,尤其是以往没有注释过的机构、制度等,今注本《金史》给以充分注释。如卷七《世宗纪中》记载:“诏赐诸猛安谋克廉能三等官赏。”猛安谋克是金朝独具民族特色的制度,既是金朝的军事组织,也是女真的基层行政组织,同时也是一种重要的职官,对猛安谋克的准确认识是解读金朝历史的关键一环。今注本《金史》的校注者基于多年从事金史研究的深厚学术积累,给猛安谋克以注释:“猛安谋克为金朝女真等北方民族的社会基层组织,三百户为谋克,十谋克为猛安,具有政治、军事、生产等多种职能,有金一代未曾改变。猛安谋克官员平时为行政长官,督促生产,征收赋税,审理部内民事诉讼,训练武艺。战时,猛安谋克户壮者为兵,由猛安谋克长官率领征战,战争结束后,返回原居地。猛安谋克官员实行世袭制,不论任命还是袭职都由皇帝亲自决定。熙宗以后,以猛安比防御使,谋克比县令。在内陆者,受府、节度使统辖,在边地者,受招讨司统辖。”(《今注本二十四史·金史》,第366页)关于猛安谋克的注释清晰了然,阅读者从而能够对猛安谋克有一个大体的认识。

其四,今注本《金史》的另一突出特色,在于排比同一史事的不同文献记载,互考互证,阅读者能够凭借此注释将同一史事的不同记载了然于胸,从而便利进一步的学术研究;同时校注者还将大量学界研究成果引入注释,反映出金史研究的新成果,从而使今注本《金史》的校注更具学术性。如卷七《世宗纪中》记载:“上更名雍”,校注者综合各文献记载加以注释:“关于金世宗的汉名史书记载不一。《三朝北盟会编》卷二三三引《正隆事迹》、卷二四四引《金虏图经》作'裒’。《朱子语类》卷一三三《夷狄》、《宋史》卷三六六《刘锜传》、《大金国志》卷一六作'褎’。《宋史》卷三七六《李显忠传》、卷三八一《张阐传》、卷三八五《魏杞传》等作'褒’。《建炎以来系年要录》则三者并存。王曾瑜认为当是'裒’(《金世宗汉名小考》)。已发现的世宗母塔铭为'褎’,其他皆误。”(《今注本二十四史·金史》,第369页)

其五,对于点校本校勘记中有差误的地方予以据实纠正,恢复史籍原貌,重新校注。如卷一九《世纪补》中记载宗翰所言:“以八月往陕西,或使宗弼遂将以行,或宗辅、宗翰、希尹中以一人往。”点校本吸收施国祁《金史详校》的校勘成果,将此处“宗翰”二字改为“宗幹”,并出校勘记。然今注本《金史》在进行严谨的考证后,并没有径自将“宗翰”改为“宗幹”,而是恢复原文,同时出校注:“按此是宗翰的话,'宗翰’必讹。《金史详校》卷二:'翰’当作'幹’。然本书卷三《太宗纪》:'太宗以斜也、宗幹知国政,以宗翰、宗望总戎事。’卷七六《完颜杲传》:'太宗即位,杲为谙班勃极烈,与宗幹俱治国政。’亦必不是宗幹。疑此处'宗翰’为衍文。”(《今注本二十四史·金史》,第921页)校注者以严谨求实的科学态度,通过对文献记载的前后比勘与对金史史事的娴熟认知,在没有确切依据的情况下,恢复了看似前后矛盾的史籍原文,重新出校注,提出疑问,供研究者进一步研讨。

《今注本二十四史·金史》在中华书局点校本的基础上,充分吸收了中外学界百余年来《金史》校勘和金史研究的丰硕成果,以“史家注史”,为后代学人的深入研究奠定了优秀的学术基础,提供了坚实可信的文献资料,是研究金朝历史最为重要的史籍,具有极高的史学价值,同时《今注本二十四史·金史》对一般文史爱好者也助益良多,为他们搭建起阅读原始文献、了解真实历史、提高学术水准的阶梯,推动了学术研究的普及,让历史走进大众,让大众了解历史,功莫大焉。

女真族建立的金王朝恰处于“前中华一体”时期,作为“在当时特定历史条件下形成的'多元一体和一体多元’结构的统一的北方王朝”(《今注本二十四史·金史》“前言”,第9页),此时期中国的概念在民族和疆界上空前扩大,以同一个道统将各族、各地区维系在“'中州’文化”之中(张博泉《中华一体的历史轨迹》,辽宁人民出版社,1995年,第106页),民族关系和民族意识发生重大变化。《金史》的修撰是中国多民族国家历史发展的必然,它综合了时代的发展变化,其记载内容体现了同华、同夏与同汉;同经籍、同文脉和同为正统;同籍贯、同编户和同国人;同风、同文、同伦;同君、同轨、同宇等特点,(《今注本二十四史·金史》“前言”,第10—12页)记载了多民族融合荟萃、共创中华一体的精彩历史。今注本《金史》的出版,喜逢盛世,契合时代之需要,对弘扬中华传统文化、振奋民族精神、凝聚中华民族共同体意识,具有十分重要的意义。

本文原刊于《中国史研究动态》2021年第6期,第47—51页。

发表评论