红山文化是中华文明重要的地域性文化之一,在中国考古学史上有着独特的贡献,为中华文明多元一体格局奠定了坚实的基础。红山文化以筒形器为代表的陶器,充满神秘气息的玉器,“唯玉为葬”的埋葬习俗,由祭坛、神庙、积石冢等组成的祭祀中心,以及祖先崇拜、动物崇拜表现出的原始宗教和复杂的原始宇宙观,构成了这一史前文化的立体形象。

考古发现和研究表明,红山文化时期已经出现了文明的曙光,其文明起源的路径和机制颇具代表性,中华文明中的许多元素,比如崇龙尚玉、敬天崇祖等或均源于红山文化,使之成为中华礼制的重要源头。

▲本文内容来源“国家民委”公众号文章《红山文化:为中华文明多元一体进程作出重要贡献》

殷墟,证实商王朝的存在,催生现代考古学在中国的发展。殷墟甲骨文为我们保留3000年前的文字,从中可透视3000年前殷商社会生活景致。殷墟出土的铜器、玉器、建筑基址及丰富的祭祀遗存,展示了中国历史上青铜时代鼎盛时期的物质成就和精神面貌。

回望中国考古学百年历程,殷墟是中华文明溯源的基石。如今,作为世界文化遗产的殷墟,其考古、研究和保护受到全世界的关注,不仅成为展示中华文明的重要窗口,也在人类文明进步和世界文明进程中闪耀着璀璨的光芒。

▲本文内容来源“国家民委”公众号文章《殷墟:诠释三千年前人类文明新高度》

三星堆:古蜀文明对世界的探索和感悟

三星堆遗址位于四川省广汉市西北的鸭子河畔,文化堆积从新石器时代末期的宝墩文化一直延续到春秋战国时期的晚期蜀文化,其中最主体、最重要的遗存属于三星堆文化。

以三星堆为代表的古蜀文明,是早期中华文明众多区域性文明中发展程度较高且很独特的一支。三星堆人用浪漫的想象力和创造力,把对世界的探索和感悟,留在了脚下的这片土地上。三星堆遗址的发现和发掘,见证了中华大地各区域文明早期的交流互融,极大地丰富了中华文明的文化内涵,是中华文明多元一体的重要实证。

▲本文内容来源“国家民委”公众号文章《雷雨:三星堆是中华文明多元一体的生动实证》

云南河泊所遗址:古滇国揭开神秘面纱

古滇国是从战国延续至汉代的地方政权,属西南夷的一部分。公元前109年,汉朝在此设置益州郡,云南开启了融入统一多民族国家的新篇章。

2021年以来,云南河泊所遗址出土大量汉代封泥和简牍,为寻找西汉所置益州郡的郡治提供了线索。特别是大量简牍的发现,是我国南方继湖南“里耶秦简”发现之后的又一重大考古发现,简牍内容丰富,与已经发现的封泥相互印证,是汉代中央在云南行使管辖权和治理权的有力证据。

▲本文内容来源“国家民委”公众号文章《“古滇国”考古上新,西汉中央政府对云南行使治权再添物证》

克亚克库都克烽燧:唐代中央政府经略西域的实证

沿新疆维吾尔自治区巴音郭楞蒙古自治州孔雀河北岸,自库尔勒市至营盘古城之间长约150公里的范围内,分布有11座烽燧,称为“孔雀河烽燧群”。烽燧作为预警设施,是长城防御工程体系中不可或缺的一环。在新疆修筑烽燧是唐代中央政府管辖和治理西域的一项重要举措,在维护丝路交通畅达、保障国家统一和西域社会稳定等方面,起到了极其重要的作用。

遍布天山南北的烽燧遗址是万里长城向西的延续,是家国天下的边陲记忆,遗址出土的文书等遗物为研究唐代军事制度和将士戍边生活提供了实物资料,是阐释中华民族多元一体的重要实物教材。

▲本文内容来源“国家民委”公众号文章《新疆尉犁克亚克库都克烽燧:唐代中央政府经略西域的实证》

交河故城:中华五千多年文明史上的一个重要见证

交河故城是公元前2世纪至公元14世纪丝绸之路上的重要城市遗址,拥有世界上保存最完整、延续时间最长、规模最大的生土结构古代城市建筑群遗迹。在长达1000多年的时间内,它都是我国古代西域地区吐鲁番的政治、经济、军事、文化、屯田活动中心。

交河故城见证了我国古代西域史前人类史,古代车师、高昌等文明史,见证了西汉王朝统一西域、设置西域都护府的非凡历程,见证了唐朝设置安西都护府管理西域的国家治理智慧,展现了丝绸之路沿线城市商贸、文化的传播、交流与融汇,对于新疆地区的文明延续、绿洲丝绸之路的持续运行、我国统一的多民族国家的巩固和发展,都起过十分重要的推进作用。

▲本文内容来源“国家民委”公众号文章《交河故城:中华五千多年文明史上的一个重要见证》

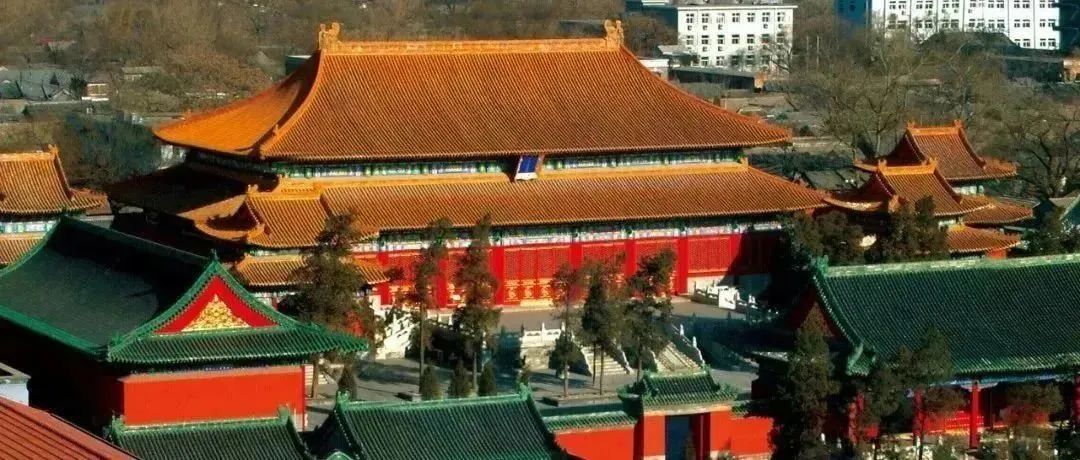

历代帝王庙:“中华统绪不绝如线”的生动体现

坐落在北京市阜成门内大街的历代帝王庙,始建于明代,迄今已有近500年历史,是明清时期专门用于祭祀历朝历代帝王先祖的皇家庙宇。

我国历史上共有460多位帝王,涵盖上古时代的三皇五帝、夏商周时代的王和秦汉至明清时代的皇帝,历代帝王庙选择入祀188位。乾隆还就此帝王谱系提出“中华统绪不绝如线”的断言。历代帝王庙承载了中华统绪一脉相承的特殊意义,展示了中华文明5000多年从未中断的历史,是中华民族“大一统”理念的生动体现。

▲本文内容来源“国家民委”公众号文章《历代帝王庙:中华民族“大一统”理念的生动体现》

发表评论