电影《宇宙探索编辑部》上映后,导演孔大山家中的亲戚基本都去看了,看完之后,乐此不疲地在家族群中转发和他相关的文章或视频,之后,在底下回复一溜儿的大拇指,以表鼓励。联合编剧兼主演王一通的父亲,看完电影后,还特意发了一条朋友圈,配文——“简单朴素、自然神奇、思想深邃”。

家人基本不跟孔大山讨论电影里的情节,只觉得家里的孩子拍成一部电影,还能进影院看,心里高兴。私下里,孔大山感觉家人一开始似乎并没有看懂,直到看了大量影评以及二刷后,才逐渐明白电影想表达什么。同样的问题,抛给王一通,也是类似的情形。不过,在他们二人看来,看没看懂无所谓,只要长辈们真心替他们感到高兴就足够了。

很多人看完《宇宙探索编辑部》,觉得电影充斥着“一本正经地胡说八道”的气质,实际上,孔大山想给大家营造的,无非是一个看起来不太靠谱的朋友,跑来跟你开各种离谱又荒唐的玩笑,玩笑开到最后,你才发现,对方在用一种非常笨拙的方式安慰你。

孔大山本人没有微博,一名网友看完电影,给制片人龚格尔发了条私信,希望他能帮忙转达感谢。这名网友患有抑郁症,在被朋友拉着看完《宇宙探索编辑部》后,感觉很久都没有这么放松过了,她说:“我在这118分钟的时间里,被里面的人物治愈了,也通过这个故事跟自己慢慢和解了。”

或许,每个人在现实世界之外,都拥有一个虚构出来的世界,在那里,存放着诸多等待唤醒的情感、欲望和想象,这一切,恰如余华在《没有一种生活是可惜的》中写到的——“一部电影后面存在着千万部电影,不同的观众带着不同的人生经历和生活感受去与这部电影接触碰撞,发出共鸣之声。观众置身于电影之中,将自己的人生加入别人的人生里,会感到自己的人生豁然开朗,因为这时候别人的人生也加入自己的人生里了。”

孔大山很高兴看到自己的电影能够实实在在安慰到一些人,他偶尔也会去豆瓣看大家的评论,好的、坏的,基本全部欣然接受(评价他音乐品位不行的除外),他说:“五星说明彼此脑电波对上了,一星就是完全没对上,没什么缘分。”

《宇宙探索编辑部》海报。

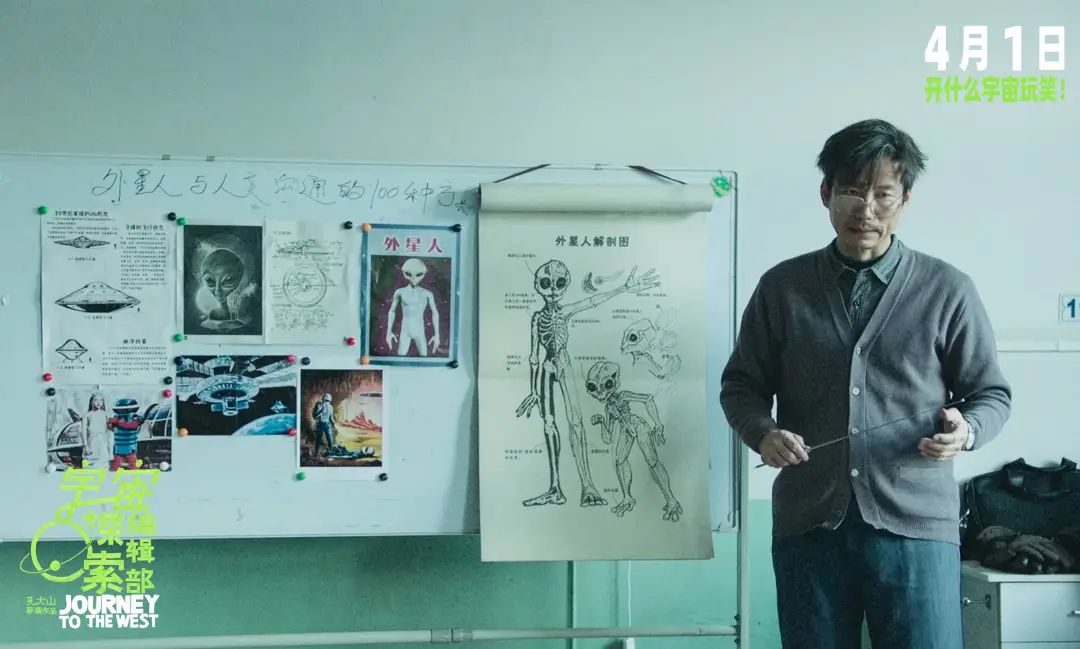

《宇宙探索编辑部》定档在4月1日“愚人节”当天,这无疑十分契合该片的黑色幽默气质,导演郭帆评价说,“孔大山探索了中国科幻电影的另外一种可能性”,主创们则自我调侃——“这电影不配叫科幻片,而是民间科幻片”“如果说《流浪地球》是中国科幻的天花板,那么本片就是科幻的地板砖”。

电影讲述了“宇宙探索”杂志社主编唐志军,生活贫困潦倒,却执着于寻找地球之外的生命体,在一段神秘电波的指引下,唐志军带上身边几个不太靠谱的朋友,踏上了寻找外星人的西南之旅。

除了在还原生活细节和描摹荒诞上把控力十足,该片最值得玩味的,当数无处不在的浪漫氛围,那是一种将粗粝现实和朦胧诗意融合得恰到好处的浪漫——电视上的雪花点,是宇宙诞生的余晖;当麻雀落满石像,地球之外的生命体就会出现;唐志军孤身一人踏进山林深处,看到一头眼前挂着胡萝卜的驴……

此外,孔大山还喜欢在自己的电影中频繁使用过往的道具,譬如Hello Kitty加湿器和福娃头套。他仿佛在建造一个名为“孔大山电影”的平行宇宙,在那里,所有的人物和场景都会留下痕迹,并在未来的时空中再度相逢。

但孔大山并不觉得自己浪漫,在他看来,自己无非是缺什么补什么,“人越没有的东西,就越想表达出来”。孔大山喜欢自嘲,他似乎不太拿自己当回事,不喜欢往自己脸上贴金,更不喜欢把任何事情上升到它本不该有的意义。

当被问到自己是否如电影一般,底色里充满细腻又敏感的人文关怀,孔大山再次表达了否定,他说:“不知道为什么,人们提到关怀,似乎总是出于怜悯,有一种自上而下的视角,我没想关怀谁,也不配关怀谁,能跟大家互通片刻的悲欢就已经很好了。”

采访孔大山之前,《新周刊》事先和王一通做了简短的沟通。在王一通眼中,孔大山是一个体面、客气、面面俱到的人,王一通甚至表示:“不夸张地说,孔大山是一个在人格上无限接近于圣人的人。”

讲这些话时,王一通正在长沙两场电影路演之间的空档,只有20分钟的通话时间,时间一到,他就要和孔大山匆匆赶赴下一场。电影宣传期间,二人的档期排得很满,有时一天只睡4小时。在不断的奔波中,孔大山时常忘记自己身处哪座城市。

次日,在北京一家影院的休息室里,记者终于见到了风尘仆仆的两个人。飞机晚点十几分钟,早在登机前,孔大山就和记者打好招呼,“飞机延误了,有可能会迟到”。他会在每个句子的结尾加上浪纹线或省略号,用来表达一种语气上的委婉。

对孔大山而言,这属于职业性礼貌:“最近电影上映,好多人给我发消息祝贺,我也想给对方一个得体的回复,可实在太忙了,根本回不过来,等我再想起来,都过去好长时间了,反而显得更没礼貌。”

孔大山自认是一个敏感的人,但又觉得这未必是件好事,额外增加了很多“精神内耗”。出生于山东曲阜的孔大山,确实是孔子的第75代传人,他本是“祥”字辈,“孔大山”是他的小名。提及“圣人”这一评价,他瞬间识破这是一句“王一通式玩笑”,摆出打住的手势,“你别听他胡说八道”。

私底下,孔大山和王一通经常互相打诨,开彼此玩笑,且极少认同对方对自己的评价。王一通觉得孔大山跟电影中的唐志军很像,孔大山同样表达了不认可:“我多庸俗啊,我是一个没能脱离低级趣味的人,跟唐志军一点都不像。”

孔大山似乎不太喜欢与自己电影中的角色产生交集,在他看来,这会让他好不容易创造出来的角色庸俗化,也会让他平白无故地神圣化。

影院休息室采用中式装修风格,靠墙的两侧摆满木质桌椅,桌上放满矿泉水和果盘。进门之后,孔大山揪下两颗葡萄,扔进嘴里,跟记者说:“我休息几分钟,稍微喘口气。”

《宇宙探索编辑部》剧照。

电视屏幕上正在播放《宇宙探索编辑部》的预告片——唐志军拿着铁制八爪头部按摩器,连接在电视机的后面,正准备检测宇宙信号。彼时彼刻,唐志军严肃木讷的大脸,搭配屏幕下方摆放的一碟碟果盘和中式桌椅,呈现出一幅略显诡异的画面,孔大山一个快步上前,关掉了电视,“这感觉也太怪了,咱们让唐老师也休息会儿”。

王一通说得没错,孔大山的确是面面俱到。

采访中,王一通提到孔大山的两个生活细节。有一次,他见孔大山的牙膏已被捏到极限,挤不出任何牙膏,便提醒孔大山该买牙膏了,第二天,他发现孔大山的洗漱台上,摆着十管牙膏。

还有一次,王一通带着孔大山在成都吃串串香,那顿饭上,孔大山第一次吃到一种名为“猪天堂”的串串(“猪天堂”指猪上颌与牙齿间相连的软骨,形状酷似梯子,四川人常用其来烫火锅或串串)。

孔大山觉得此串Q弹爽口,味道十分独特,悄悄记下食材和配料。几个月后,王一通来到北京孔大山家中,打开冰箱储藏柜时,惊奇地发现里面冻着十几斤“猪天堂”。此外,孔大山还炒了一大碗“猪天堂”,摆在客厅桌子上,当成零食在吃。

王一通经常在各种场合称赞孔大山善于做饭,且极富创意,“他炒菜用的食材、配料绝非市面常见,但莫名其妙就是好吃,每一道都十分惊艳”。

对于所谓的创意菜料理,孔大山表示,自己无非是冰箱里有什么就炒什么。不知道为什么,他每次没怎么花心思做饭,就能被对方捧到天上,或许,王一通只是想让他一直做饭而已。

不过,做饭确实在一定程度上缓解了孔大山的焦虑,他说:“点个外卖,十分钟就吃完了,自己做饭的话,就可以心安理得地消磨三个小时,逃避写不出剧本的痛苦。”

除了做饭,孔大山逃避焦虑的方式还有一种,那就是去郭帆的工作室待着。每次和郭帆聊天,孔大山都有一种给自己精神充电的感觉,他说:“郭帆导演是那种通宵拍完电影,还有心思跟所有人开玩笑的人,我认识他这么多年,只见过他疲惫,从未见过他低落。”

郭帆也是山东人,使二人产生联系的,是一部名为《李献计历险记》的动画片。孔大山将其改编成短片,郭帆则把它拍成了电影,之后,郭帆主动联系了孔大山,二人开始了合作。

2017年,孔大山看到一则新闻:一名山东农民声称自己接触过外星人,家中冰柜还冻着由硅胶制成的外星人玩偶。这则充满荒诞气息的新闻,立刻引起孔大山的兴趣,他把故事讲给郭帆听,郭帆听后,反问了一句:“如果这一切都是真的呢?”

此后,孔大山开始朝着郭帆指点的思路创作。在剧本创作阶段,郭帆便开始帮孔大山拉投资,王红卫感慨,“郭帆这是在用行业信誉度给他做抵押”。

孔大山说:“倘若把我、王红卫老师、郭帆导演想象成一个家庭,王红卫无疑是大家长,郭帆就是那种特别有出息的兄长,而我则是那个没什么出息、天天混日子的小儿子,混到家长和大哥看不下去了,他们就会出手拉我一把。”

说完,孔大山又补充了一句:“但你别看兄长(郭帆)这么有出息,其实他也有挺‘幼稚’的一面,有时我总感觉他像高中时期那种一直毕不了业的学长,带着一群更幼稚的孩子一块玩。你知道吗?拍《流浪地球2》时,我们经常在片场练习空气投篮。”

当被问到如何用一个词语形容孔大山时,王一通犹豫了半天,说要好好想一想,几小时后,他发来两个字——幼稚。

这一次,孔大山没有否认,他摊了摊手,说:“我就是挺幼稚的。”

《宇宙探索编辑部》剧照。

孔大山家中长辈从事的工作,不是公务员就是老师,他说:“我不知道你能不能理解,在山东这样的家庭,虽然工资可能只有四五千块,但他们已经觉得自己是世界的主人了,他们对我唯一的要求就是考上大学,学什么专业无所谓,因为只要有本科文凭,就能回来考公务员、考教师编。”

眼下,孔大山成为导演,家人自然感到满足,但倘若哪天孔大山告诉他们,“我现在准备转行,要去大学当老师了”,他们的感觉肯定就更好了。

孔大山曾是一个偏科极其严重的孩子,最喜欢语文,不用花多少心思总能考到前三名,而对那些他不感兴趣的科目,则完全学不进去。高中时期,他曾有过一间专属于自己的教室,教室里只有他一个人——他被赶到这间教室独自反省。在那里,孔大山看了很多闲书,完成部分自我教育。

高中某个阶段,孔大山玩起了乐队,风格主要是Grunge和朋克。他本想弹吉他,发现弹得一般,索性弹起了贝斯。彼时,孔大山经常身穿印有科特·柯本的大头T恤,在酒吧开业典礼抑或手机大卖场举行的摇滚之夜上卖力演出。

一次,孔大山听老师讲,大学里有一种专业,会写影评就行,一时间心生向往。在那个阶段,孔大山已经意识到自己在音乐方面几乎毫无天分可言,未来根本不可能靠音乐谋生。

孔大山准备参加艺考,做与电影相关的工作。之后,他开始有意识地找各种电影看,类型主要有两种:一种是豆瓣top 250、知名度高的电影佳作;一种是先锋实验电影,充斥着各种“怪力乱神”。

高考结束,孔大山考入四川传媒学院,学习电视编导专业。大学毕业后,他来到北京,参加北京电影学院进修班。2015年,他又考上王红卫的研究生,正式进入北京电影学院学习。

王红卫喜欢培养学生对假定性的设置,正是在这个阶段,孔大山对伪纪录片萌生兴趣,在他看来,伪纪录片形式的电影能够把假定性置于现实尺度之上,有一种天然的在场感。

读研期间,孔大山拍摄了一个名为《法制未来时》的短片作业,引起不小轰动。该片豆瓣评分8.4分,有将近19000人参与打分。彼时,孔大山“一本正经地胡说八道”的拍摄风格已初见雏形。

短片中,孔大山本人饰演的孔某某,因拍摄文艺片被捉拿归案后,对所犯罪行供认不讳,边哭边忏悔——“我意识到自己的错误了,我之所以这样,就是因为思想觉悟太低,不顾群众安危,老是沉迷于自我表达。”

孔大山并不满意《法制未来时》,他在豆瓣上给自己打了一星。

王一通恰恰是被这个短片吸引来的,用他的话来形容就是:“看完这片子,我直接就被震撼到了,尤其是当他说出那句‘反正我们自己拍的东西自己从来不看’,这人可真有意思,必须得找机会跟他合作一次。”

对于孔大山打一星的行为,王一通多少有些不理解,他说:“当时我觉得他还挺‘装’的,挺好一片子,上来打个一星。不过后来我也就习惯了,习惯了他的妄自菲薄,他这人就这样。”

儿时的孔大山。|图源被访者

《宇宙探索编辑部》上映后,孔大山总算给自己打了五星,还在底下注上一行时间——2017.10.29—2023.4.1,记录电影的筹备周期。王一通看到后,瞬间红了眼眶,“感觉他终于跟自己和解了,跟电影里的唐志军一样”。

当谈论到这个问题时,孔大山觉得这并不算是自我和解,他说:“如果说我回过头给《法制未来时》打了五星,这才叫和解,对不对?”

在孔大山看来,《法制未来时》呈现出一种非常幼稚的叛逆,他说:“大家对这个片子的讨论早就超过它本身了,和我拍得好不好根本没关系,在我眼里,它更像微博上的一个段子。立志当作家的人怎么都得有一个长篇小说吧?不能只靠段子活着,打一星就想给自己一个告诫,必须要拍出更好的东西来。”

令孔大山感到幼稚的,还有多年前的一段采访:当被问到如何看待商业片和文艺片的区别,他回答——“如果没有商业片不断培养新生的观影人群和健全电影市场,文艺片就只能囿于小众圈子里孤芳自赏;如果没有文艺片去不断革新电影语言和探索人类精神的边界,商业片就会沦为味同嚼蜡的视觉快餐。”

之后,孔大山还用了一个很妙的比喻,将那些把商业片、文艺片拍成四不像的电影形容为“蒜香榴莲炒油条”。这段精彩的回答,孔大山却时常想要赛博销毁掉,他说:“我那时候啥也没拍过,也不知道电影行业具体咋回事,上来就对整个电影圈评头论足、指点江山,幼稚,实在是太幼稚了。”

当被问到想法是否有所改观时,孔大山表示并没有,但肯定不会发表这样的言论了,他自认最近几年成熟不少,观念亦变得越发包容。

他开玩笑说:“电影的本质仍是资本市场里流通的商品,就看你怎么利用,资本可以‘绑架’你,你也可以‘绑架’资本,对不对?你看《宇宙探索编辑部》就是一个成功‘绑架’资本的电影,我拿着一个网络上的视频和一份简单的大纲,靠着郭帆导演的背书,就‘忽悠’来了中国头部的电影公司。”

《宇宙探索编辑部》剧照。

生活中的孔大山随和、有趣、天马行空,而一旦置身片场,坐在监视器后面,他便立刻切换成另外一种样貌,此刻的他,严肃、挑剔、精神紧绷。

在孔大山看来,拍电影是他在宇宙中对抗熵增的行为,所以,在片场他信奉高度控制:“导演就是把所有混乱无序的东西,努力降到最低,让一切在自己的控制下得以呈现,如果你什么都随遇而安,干吗要当导演呢?”

伪纪录片看起来贴近生活,实际上创作成本极高,需要不断打磨剧本,检查现实语境中是否有缺漏。同时,他还要做好预判,精准把控主演和群演何时产生交集、彼此之间发生什么样的对话,毕竟所有人都知道现实生活是什么样子,稍不留神就会显得刻意和做作。

创作中的孔大山是一个十足的完美主义者,他习惯将所有拍摄方案规划好再依次执行,因此,他每天都要付出巨大的脑力成本,十分劳累。

王一通经常感觉片场里的孔大山有点低气压,对于他的表演,孔大山很少做出反应,“作为一个演员,表演的时候总是需要一把尺子,其中一把还要交到导演手里,可在现场你会发现,导演他不量你,我觉得他肯定是不太满意,或者说,他至少是不确定的”。

在孔大山看来,每天拍戏都要面临巨大的情绪消耗,他不想在熟悉的人身上浪费太多精力和情绪,“我的情绪储备本来就不多,必须得省着点用,把那些职业性假笑和安慰留在更需要的地方”。

对信奉高度控制的导演而言,允许即兴发生,已然是最大的让步,这种情况大都发生在王一通身上。王一通经常在孔大山迟迟不喊“咔”的时候,即兴演上一小段,孔大山也会顺应角色性格,给王一通更多自由。

《宇宙探索编辑部》,唐志军。|图源剧照

对于唐志军这个角色,孔大山就没这么灵活了,他一早规定好语言体系和表演框架,“唐志军的世界里有一套特有的逻辑,能够自由发挥的空间很小,因此,演员一定要用一种近乎强迫症的方式讲话和行动”。

四川部分拍摄将近一个月,孔大山只看过一两次拍摄素材,他说:“我不太想面对这个事儿,看完非常影响心情,甚至会陷入某种绝望,索性一条都不看,一条道走到黑算了。”

然而,在王一通的描述里,孔大山没有呈现出丝毫破罐子破摔的感觉,相反地,他总是不断精益求精,甚至到了一种近乎强迫症的程度——为了挑选一口顶在头上的锅,见到一家五金店,就会进去挑选,甚至连唐志军的衣领是圆是尖这样的细节,他都要反复确认。

电影中,出现在成都街头的孙悟空,也是王一通扮演的。孔大山看完素材,对运动轨迹不太满意,于是,这样一个看似随意抓拍、不足几秒的镜头,前后一共拍了30多条,王一通说:“我的眼神都被磨平了,似乎可以真的跳起来敲谁一棒子。”

拍摄《宇宙探索编辑部》的37天里,孔大山似乎从未享受过拍摄电影的快乐,每天都在不停地处理麻烦、解决问题,与各种不确定为伴。只有一场戏,让孔大山在片场感受到片刻的抽离。

那场戏要拍唐志军从广播站跑回孙一通家中,天空中伴有日食,因此要在现场等光,拍摄不同亮度下的奔跑,呈现从白天跑进黑夜的感觉。这是当天的最后一场戏,没有复杂的调度,只拍一个演员,拍完就可以收工了。

大家安静地坐在那里,等天色一点点暗下来。那一刻,孔大山突然从烦闷的情绪中抽离出来,以第三视角审视自己正在做的事情——“看啊,我在等光,我在创作,我正在等一个属于自己的电影时刻。”

作者 傅青

排版 李润筠

运营 李靖越

监制 罗 屿

发表评论