但对于一大家子亲戚来说,牛顿的离世却着实让人抓狂 。

牛顿一生积累起了巨额财富,光是财产清单就写了5米长,主要包括:

国债和其他投资,总计达到了令人咋舌的3万英镑(超过今天的250万镑)。

39枚银质勋章和6枚金戒指,以及“用巴黎石膏复制的26枚英国勋章”。

一些数学仪器、“化学用的玻璃器皿”、两张写字台,还有胡乱摆放的床架、羽毛床垫、毯子、桌椅还有锅碗瓢盆等家具。

近2000册藏书。

大约一百磅重的、被描述为“废纸”的纸质文档。

除此之外,清单的最后还有一份补遗,显示 房间中还有另外几个箱子,里面装了“大量未装订的手稿和信件”。

可问题在于,牛顿终生未婚,没有任何直系子嗣,更重要的是, 关于遗嘱,早在生前,牛顿似乎就打定主意一言不发。

面对遗产的分配问题,继承人们吵作一团。

最终,伍尔斯索普祖传的不动产,留给了和牛顿血缘最近的约翰,“上帝也知道的大人物家里的可怜虫”。

牛顿有两个同母异父的妹妹 、一个同母异父的弟弟 ,他们总共生养了 8个子女 ,这些和牛顿具有一半血缘的侄子 、侄女们瓜分了占据遗产相当大比例的股票和养老金 。

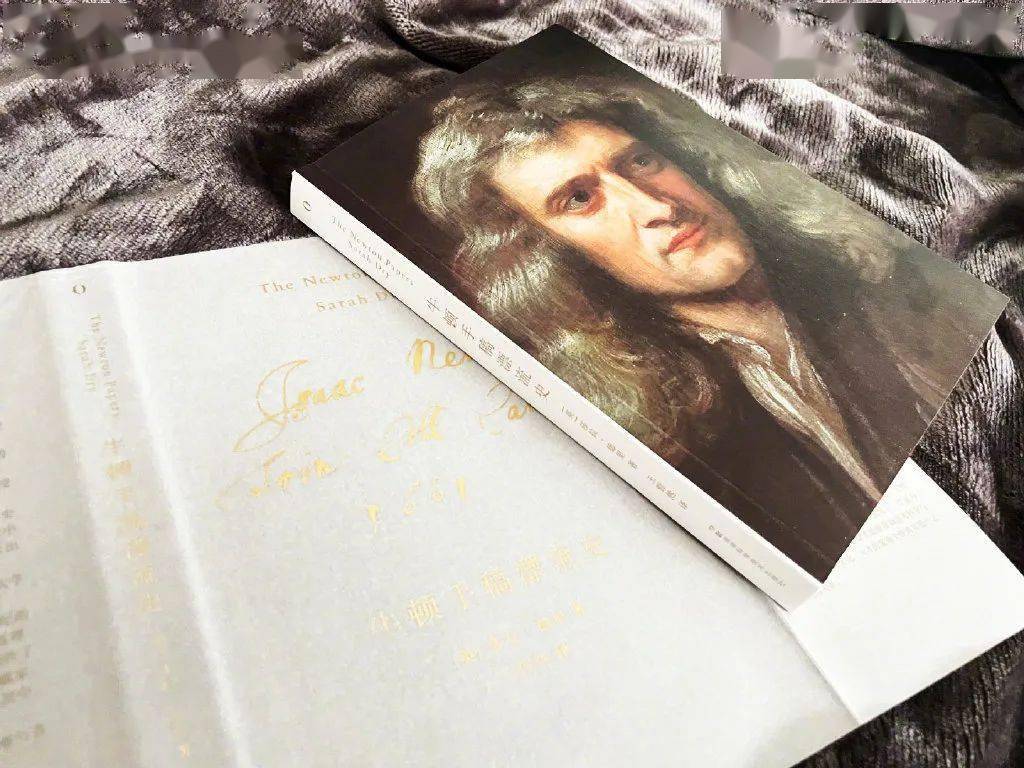

永恒圣哲牛顿的陶土人像,藏于伦敦的维多利亚和阿尔伯特博物馆。

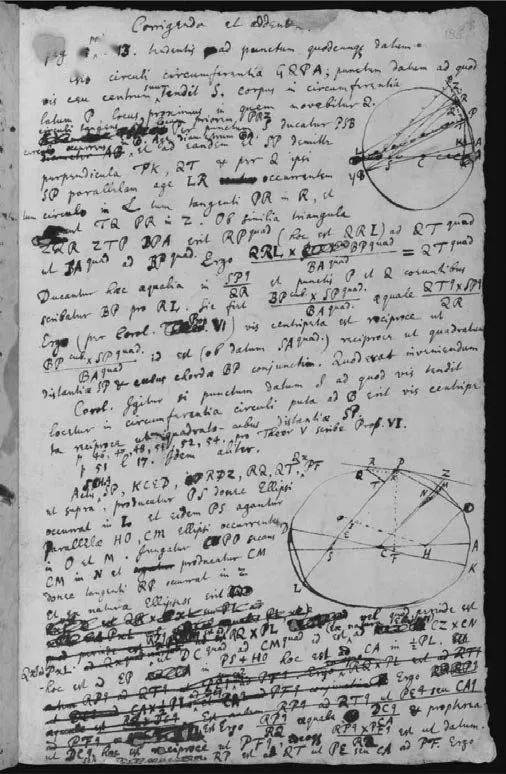

在牛顿留下的全部遗产中 ,最难以估价的要属那 “几千页零散污浊的手稿 ”,由于被反复修订涂改 ,这些散乱的手稿显得污迹斑斑 、破烂不堪 。

而且牛顿生前仅发表过《自然哲学的数学原理》和《光学》等少数著作,遗产继承人们想知道的是,这些手稿能不能也卖上个价钱?

很快,继承人们成立了一个三人委员会,找到了皇家学会的托马斯·佩勒特,裁决哪些内容值得公开出版。

佩特勒是牛顿死后详细阅读其手稿的第一人,活儿做得非常糙,仅仅三天便出草草具了一份清单,最终认为只有5份文件值得出版。

万幸的是,在确定手稿没有太多可以榨取的经济价值之后,继承人们最终一致同意, 剩下的这一大堆散乱无序的草稿纸由牛顿的挚友、受助人和外甥女婿——约翰·康杜伊特继承。

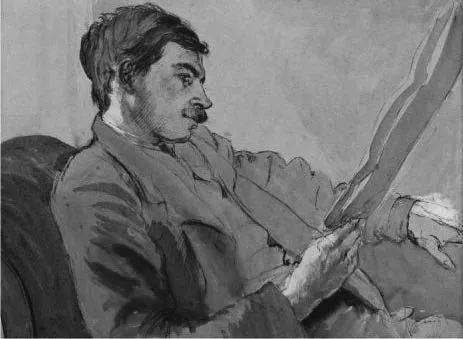

约翰·康杜伊特

牛顿的大量遗稿之所以能几乎完整无缺地传承至今,基本归功于他。

虽然康杜伊特尝试对部分手稿进行分类和编辑,但随着研究的深入,他渐渐发现, 手稿中有相当一部分内容,按照当时的标准来看,与“异端”无异,相当危险:

牛顿相信,基督教的教义遭到了公元4世纪早期教父们的恶意篡改,他坚决否认了即使放到现在都公认的宗教教理——“三位一体学说”。

好在,手稿的数量庞大、内容杂乱,反而起到了某种保护作用。

由此,牛顿生前有意不立遗嘱的原因也逐渐浮出水面:显然,牛顿相信自己手稿的价值,但对同时代人的局限性,牛顿有着清醒的认识,同时,对于人类理性光明的未来,他也充满了信心,从而对手稿采取了既不指示也不销毁的做法。

康杜伊特似乎在精神上和牛顿达成了默契,此后漫长的岁月里,在其后裔的秘密看护下,这些散乱无序的手稿,将如一叶扁舟,在时间长河中随波飘荡。

入藏豪门,雪藏200年

1740年,随着牛顿的外甥女和外甥女婿康杜伊特夫妇的女儿姬蒂·康杜伊特嫁给朴茨茅斯伯爵家的继承人约翰·沃洛普, 牛顿的血统连带着手稿,自此并入了这个显赫的贵族家庭。

不过,为了保护牛顿的名誉,防止不明就里的后人草率公开手稿内容,为牛顿扣上“异端”帽子,康杜伊特夫妇在离世之前特别订立遗嘱,将牛顿手稿的出版审定权委托给了专业人士的阿瑟·阿什利·赛克斯博士。

这也无意中使保存得极为完整的牛顿手稿开启了第一次离散之路。

赫斯特本庄园图书馆。

1755年,手稿的第三代继承人朴茨茅斯伯爵二世——小约翰·沃洛普将遗嘱指定的一份神学手稿寄给了赛克斯,以备出版。

然而,这位好辩的神学家,没有等到手稿变为铅字的那一天,就于第二年去世,手稿由杰弗里·伊金斯牧师继承。

此后,伊金斯及其后的继承人们便将这部含有“争议内容”的手稿封存起来,直到1872年将它们捐献给牛津新学院,此后,这些手稿一直保存在那里。

与此同时, 余下的手稿,包括大部分的神学手稿,都留在了朴茨茅斯家族位于汉普希尔的伯爵祖宅——赫斯特本庄园。

不过朴茨茅斯家族却极不情愿公开这批手稿,他们刻意制造重重障碍,将登门查阅手稿的学者拒之门外,此后 近150年间,得以有幸匆匆一窥手稿真容的学者不过寥寥3位,仔细研究其内容就更是无从谈起。

等待拆解

牛顿手稿编目“梦之队”登场

时间已经到了19世纪70年代,英国贵族将丰富的历史文献视为家族私产,任其在档案库中腐烂殆尽的行为已经触发众怒。

恰好此时,第五世朴茨茅斯伯爵艾萨克·牛顿·沃洛普的好友,富可敌国的第七世德文郡公爵威廉·卡文迪许正在剑桥大学学长一职任上。

在他的建议下,1872年,第五世朴茨茅斯伯爵最终同意,愿意捐出牛顿所有与科学有关的手稿,但所有与“私人事务”有关的手稿只供外借。

艾萨克·牛顿·沃洛普,第五任朴茨茅斯伯爵。

问题是,牛顿过世之后一百多年,这批散乱的手稿从来就没有经过认真的编目和内容鉴别,谁能短期从这800多万字的手稿中顺利挑选出科学手稿呢?

无奈之下,所有手稿只能尽数打包,全部运往剑桥大学,交由学者们仔细研究辨别,留下捐赠手稿,再将不合要求的手稿返还伯爵。

为此, 剑桥大学为此组建了一个超豪华的牛顿手稿整理“四人梦之队”。

亨利·理查兹·卢亚德,曾担任剑桥大学教务主任,号称“索引目录小王子”,具有扎实的古典学知识,负责处理牛顿手稿中与历史和宗教相关的部分。

乔治·利文,年龄最小,思想却最超前,在化学和矿物学两个方向上荣获特别勋章,还曾劝说达尔文出版《物种起源》,负责牛顿手稿的化学和炼金术部分。

而两名领队,履历则更为传奇,堪称“剑桥双星”:

乔治·加布里埃尔·斯托克斯,继牛顿之后,第一位同时担任卢卡斯教席和皇家学会主席的人,同时也是有名的拖延症患者,他本人的大量研究最后都没有出版,负责手稿中有关光学的部分。

约翰·库奇·亚当斯

约翰·库奇·亚当斯,剑桥天文台的台长,著名的完美主义者,任何事情只要到了他的手上,都无法推进下去,因为迟迟写不出论文,最终将发现海王星的殊荣让给了法国人,由他负责牛顿手稿的数学部分。

理想很丰满,现实却……

首先,在两位拖延之神的领导下,整个项目的进度竟拖到了创纪录的16年之久。

此外,四人小组发现,在1665年―1666 年的黑死病期间,牛顿回到了相对较为安全的格兰瑟姆,在此期间他爆发出惊人的创造力,做出一系列重大的发现,包括二项式定理、微积分和行星的轨道运动理论。

但牛顿认为这些发现与大学教育无关,科学手稿表明,牛顿具有圣徒般的专注力和超强的预见力, 对于剑桥来说,这批手稿似乎这不足以形成一套教学方法供他人效法,意义不大。

手稿中关于对月球理论的研究表明,牛顿不像是一位不世出的天才,而更像是一个在数学堑壕中不懈劳作的苦工。

牛顿手稿中的一页,内容是为《原理》所做的笔记。

相比之下, 剩下的非科学内容的手稿,四人小组的评价更低。

他们认为,“ 牛顿有关炼金术的手稿无足轻重”, 历史和神学手稿缺乏“重要的价值”。

四人小组以不屑的口吻写道,牛顿有时对同一篇文章,要抄上六七份之多,他们给出的解释是,牛顿着迷于书写这一行为本身:

显然,能写出一手漂亮书法的能力坑害了他。

最终,牛顿的科学手稿还是得以留在剑桥,而那些不怎么招人喜欢的年代学、历史学和神学手稿则被运回赫斯特本庄园,也将在那里继续享受50年的安宁时光。

现身苏富比

牛顿手稿漂流史的高光时刻

时间来到了1936 年,故事也终于迎来了它的高潮。

传统的世袭贵族一落千丈,时局动荡,种族主义、民族主义和国家对立也越发严重。更关键的是,此时的朴茨茅斯伯爵的爵位,已经传到了第九世——杰勒德·沃洛普的身上。

1940年前后,朴茨茅斯第九世伯爵。

这一年,两件事最终压垮了他。首先是自己的婚外情曝光,正在和老婆打着巨额离婚官司,其次就是姑姑去世,他还得补缴天价遗产税。

正是由于这种复杂的个人处境, 沃洛普最终决定决定将祖宅连同家传牛顿手稿全部拍卖。

苏富比的拍卖目录表明,拍卖的手稿共约300万字,全由牛顿亲手书写。其中约有125万字(超过三分之一)涉及神学,炼金术约65 万字,年代学近25万字。

对于牛顿的这部分非科学手稿来说, 苏富比拍卖会,为它们提供了一次良机,让真正明白手稿价值的人能够收藏它们,有两位收藏者尤其重要。

第一位,便是大名鼎鼎的经济学家、剑桥校友 凯恩斯,私下里 他还是一位品味极高的收藏家,阅读兴趣十分广泛。

约翰·梅纳德·凯恩斯,一位狂热的书籍收藏家和读者。

牛顿的这场拍卖会,凯恩斯是第二成功的买家,总共拍下38件物品,大部分是炼金术手稿。

对待炼金术手稿,凯恩斯的态度有别于前人。在凯恩斯看来,正是这批手稿,可以彻底修正我们对牛顿的理解,从而还原出一个真实的牛顿。

他认为, 牛顿的世界观并非以理性的科学为主导,而是尊奉一个更古老的世界图景,即认为世界是互相联系的统一体:

牛顿不是理性时代的第一人,他是最后一位魔法师,最后一位巴比伦人和苏美尔人,是具有古代智慧的伟大心灵的最后一人,他看待可见世界和思想世界的方式,与数千年以来、为人类思想传承添砖加瓦的先哲前辈,并无不同。

牛顿非科学手稿的第二位伯乐,便是爱因斯坦的好友, 亚伯拉罕·亚胡达,他收藏了大部分牛顿的神学手稿。

亚伯拉罕·亚胡达

亚胡达出生在耶路撒冷,能说一口流利的德语,“精通”希伯来文学,对亚述语也不“陌生”,17岁便获得博士学位,最终成为柏林大学圣经研究与闪米特语学系的系主任,主讲旧约圣经的解经方法。

事实上,他是牛顿去世后两百多年来认真阅读其神学手稿的第一人。他不仅具备解读这些手稿的能力,而且更重要的是,他有志于从事这项工作。

亚胡达认为,神学手稿并非处于次要地位,它们是理解牛顿的科学概念的一种途径。

这些手稿,并非牛顿精神失常或年老智衰的证据,而是其坚定信仰的证明。

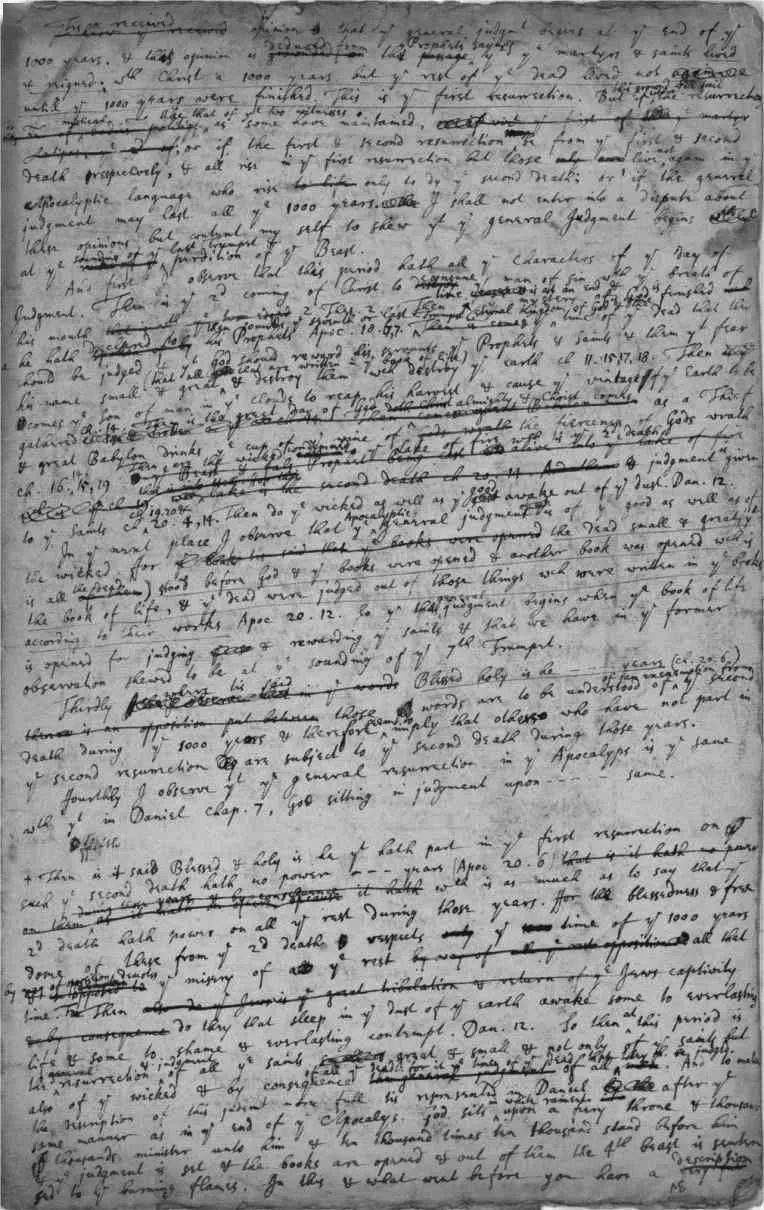

在成百上千张涉及启示和预言的手稿中, 牛顿想要做的,便是将预言中迷狂的异象、费解的比喻,翻译成更为平实的等价术语。

如果能将文本中飘忽不定的含义,固定为一组等价术语,就可以进一步探讨下列问题,如确认宗教信仰的真正内容、古代预言的真理性、上帝全能的更多证据,以及历史上的真实语言,等等。

亚胡达购买的手稿中的一页。

爱因斯坦在与亚胡达的往来信件中,也认为这批藏品非常重要:

我对牛顿有关圣经主题的手稿很感兴趣,通过这些手稿,我们将进一步洞悉这位伟人的思想特征和工作方法。对于牛顿而言,圣经的神圣起源是确凿无疑的,而他的这一信念,与他对待教会批判式的怀疑主义,形成了奇怪的对照。

这种信念逐渐发展成一种坚定的信仰:圣经中那些晦涩难懂的部分,必定包含某些重要的启示,人们只需要破译圣经中的象征性语言,便可获知这些启示。

爱因斯坦以一种隐晦的方式,将牛顿物理学方法与神学方法联系起来。研究其中一个,便可洞察另外一个。而所谓牛顿的“思维作坊”,则是一种巧妙的比喻,表明牛顿是在同一个地方,创造出物理学和神学理论。

牛顿的非科学手稿都不是危险痴迷或心智脆弱时重复性工作的证据,而是思维活跃、努力创造的证据。

经过1936年的苏富比拍卖会,大多数非科学类手稿最终被各大机构所藏,主要经由凯恩斯捐流入了剑桥大学,经由亚胡达流入了耶路撒冷的犹太国家和大学图书馆。

手稿背后的秘密

牛顿的知识大一统雄心

现在,牛顿手稿已经散布全球。

从 20世纪 50年代开始 ,随着科学史学科的兴起和发展 ,牛顿手稿受到学界越来越多的重视 ,牛顿研究蔚然成风 ,甚至被称为 “牛顿产业 ”。

对牛顿思想统一性的探求,是牛顿产业中最令人难以捉摸却又最吸引人的话题。

神学、历史学、哲学、炼金术、年代学、数学、天文学、化学、物理学……牛顿为何能在如此迥异的知识领域中穿梭自如呢?

对此最好的解释可能是, 牛顿相信,地球上的物体和天体遵循着统一的、恒古不变的数学法则。

牛顿思想的统一性,建立在某种深层的精神需求之上,这种“驱动力”深植于他的信仰。在牛顿看来,上帝的意志彰显于他的所有著作之中,无论其主题是神学还是自然,他试图将人类活动的方方面面安置其中。

牛顿曾试图构建一种与引力相反的、普遍存在的扩张的力。这种力不仅存在于物理世界,也延伸到历史领域,从而可以将他的年代学著作与自然哲学著作关联起来。

“扩张的法则或扩张的力”,显著体现在光的传播、化学变化、生物生长、甚至“人类的思想与行为”的方方面面。

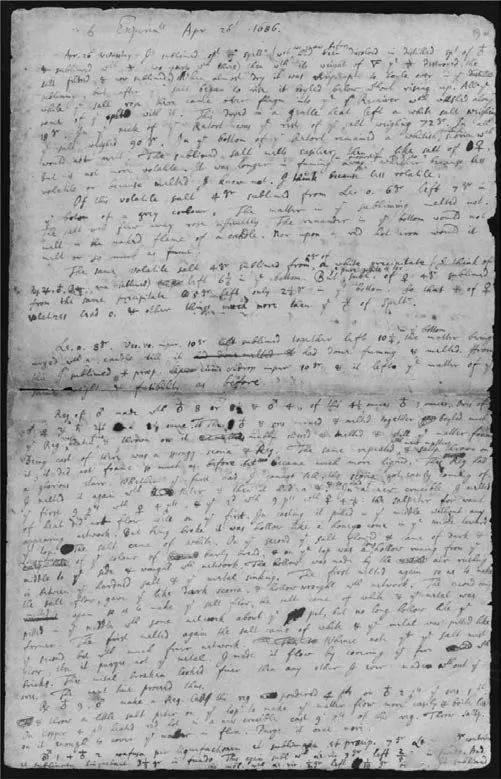

例如,牛顿炼金术的笔记表明,他在化学实验室里进行了30多年的相关研究。

牛顿的炼金术笔记

只不过,牛顿和那些希望“点石成金”的江湖术士不同,这些实验的目的在于,从纷繁驳杂的意象之中,从矿物质与化学物质间复杂相互作用之中,揭示宇宙中产生活力的隐秘力量。

牛顿不为人知的故事仍在不断涌现。那位钟情于神学的理性思想家的传奇故事,他对炼金术的执迷、他的异端思想、他的精神失常,依然让人们津津乐道。

但需要指出的是,这些故事,一方面丰富了我们对牛顿乃至对科学的复杂性的理解;另一方面也固化了我们对科学的某种狭隘偏见。

我们之所以对牛顿广泛的研究兴趣感到吃惊,恰恰是基于某种对科学家的刻板印象,认为科学家“应该”只有一种样子:理性、专注、始终如一。

正是在不断讲述牛顿故事的过程中,我们猛然发觉, 原来科学家和我们每个普通人一样,是个复杂的生命个体。

在去世近300年后,绝大多数牛顿手稿被保存在了研究型图书馆里。

除了我们以上提到的手稿之外,目前牛顿在造币厂任内的所有文件,共计800多项条目,保存在 裘园的英国国家档案馆,尚未被历史学家彻底研究。

大约还有30份苏富比拍卖的手稿,散落在身份不明的买家手中,收藏地点不详,有些可能已经遗失。

牛顿是学者中的学者,他300年前写下的文字依然历久弥新。

发表评论