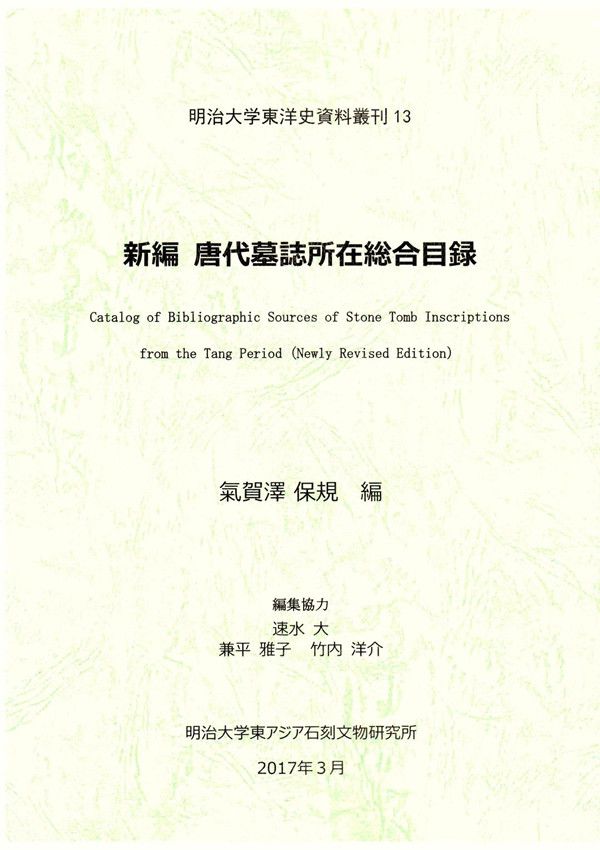

本文系日本学者气贺泽保规先生为《新编唐代墓志所在总合目录》撰写的前言,刊于《隋唐辽宋金元史论丛》第八辑,上海古籍出版社2018年8月。

一、代序:与中国石刻资料的邂逅

对于唐代及其前后时代的历史研究者来说,墓志是不可或缺的史料。今天,这已成为几乎所有研究者的共识。虽然从最初开始,就无人对使用墓志和石刻资料进行研究抱有抵触感,却亦不能说这一认识近代以来在史学界一直根深蒂固。

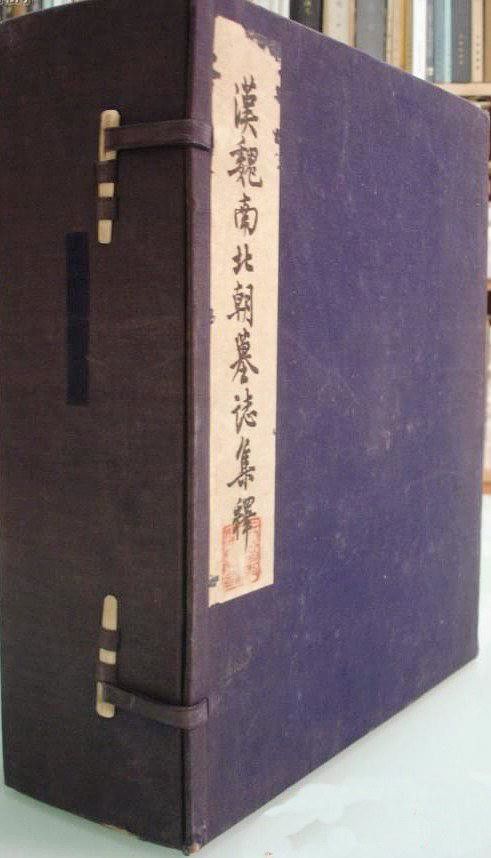

我立志于隋唐朝史研究是在1970年代初期,那时专研这种刻石文字记录者还属于少数派。正统的研究首先被要求熟练释读未经标点和训点的历代正史及《资治通鉴》等其他很多的历史文献的原文,从正面接触中国历史的世界。因此,当时“石刻资料”尚未作为一种正规史料被普遍认可,或只能以“金石学”之名,将王昶《金石萃编》或陆增祥《八琼室金石补正》等作为编纂史书使用。虽然刊载图版(拓本)和注释的著作,即赵万里编辑的《汉魏南北朝墓志集释》(科学出版社,1956年)已经出版,然而,如何释读拓本并作为史料利用呢?身边并无精通此道、可给予指导的人。

当时,京都大学人文科学研究所东方部的历史地理研究室收藏着内藤湖南和桑原隲藏等先辈在战前收集的历代金石拓本,这些拓本全部保存于袋子和封套中。通过逐一查阅登记卡,可以找到实物。这种优越的研究条件是日本其他地方所不具备的。我的研究计划是从隋史入手探索府兵制,所以经常访问该研究室,查阅石刻拓本。时任研究室主任的日比野丈夫教授时常向我讲述有关资料的收集和整理之逸话,然而却没见到过利用石刻资料的其他研究人员。顺便提及,这批庞大的资料后来以“京都大学人文科学研究所所藏石刻拓本资料”为题,率先在互联网上公开了,可供自由检索。自己曾经的辛苦究竟有什么意义呢?有时难免有一丝遗憾从脑海掠过。这一资料的公开与1990年代以后石刻资料日益受到重视有关,较早且系统地整理并发表这批资料的业绩值得肯定。

二、“文革”后中国大陆和台湾的石刻资料集刊行的开始

无论如何,也许仅限于个人的印象,总觉得1970年代将石刻资料作为正统史料的治学风气并不浓厚。然而,随着中国“文化大革命”的终结,形势趋于稳定的1980年代,学术研究开始走上正轨,历史学界发生了日新月异的变化。深刻反省过去政治挂帅的研究方法,基于原典·原史料的实证研究正式启动了。同时受到法国年鉴学派(Annales School)的影响,将视线投向过去时代的人类及其活动的各个领域。同时《文物》《考古》《考古学报》等学术杂志不断公布新发现的考古资料,促进了对具体研究的兴致。时至今日,脱离实际的空洞的阶级斗争史观不知不觉淡出了人们的记忆。

在这种状况中,关于石刻研究两大成果在80年代中期展现在我们眼前。一是《千唐志斋藏志》上下两册(河南省文物研究所、河南省洛阳地区文管处编,文物出版社,1984年),二是毛汉光撰编《唐代墓志铭汇编附考》(台北“中研院”历史语言研究所)。前者为民国年间张钫创设的千唐志斋所藏墓志的拓本资料集,后者为台湾“中研院”傅斯年图书馆藏唐代墓志的拓本资料,逐一加以标点、注释的资料集,至1994年刊行到第18册,是一项浩大的基础工程。

这两项成果中,《千唐志斋藏志》主要是民国年间洛阳邙山一带出土的墓志资料集,共收载1360件,其中唐代墓志1209件。如此丰富多彩的实物资料着实让唐代史的研究者们震惊,不得不重新审视其价值。尤其是我们这些年轻人,一有相聚的机会便将墓志中的记述和新信息作为话题,常常让人忘记时间的流逝。史学界对墓志等石刻资料的关注是这两批资料集公开以后的事。

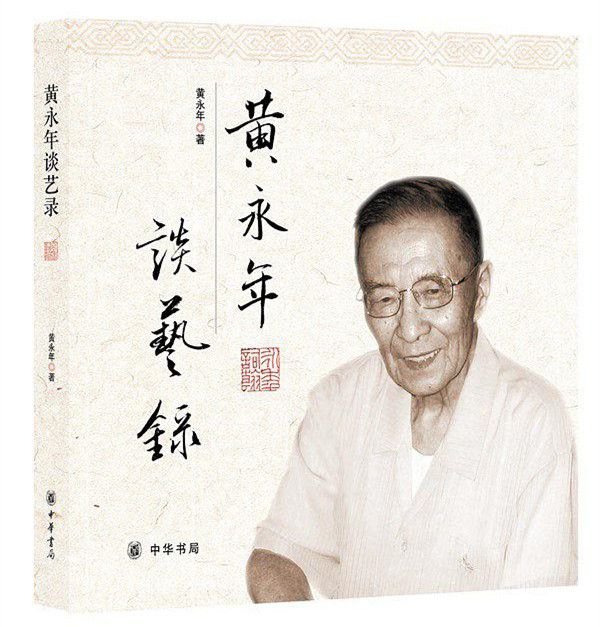

正好那一时期,我以日本学术振兴会(日本政府)派遣研究者的身份获得1年在中国从事研究的机会,其间,1986年的前半(2月~7月),在陕西师范大学黄永年教授的教研室做访问学者。那时经常骑着自行车从城南的大学宿舍去西安碑林(博物馆),参观馆藏石碑。此外,倾听黄先生在研究生院的授课也受益匪浅。恰逢黄先生讲授“碑刻学”的课程,他生动的讲解使我参悟到碑刻研究这门学问的广博与深奥。

先生在授课时准备了题为“碑刻学”的印刷版小册子,用以替代教科书,是一部很好的入门书。所以,得到黄先生的许可之后,我将其译成日文,分三次连载于先辈杉村邦彦先生主编的学术杂志《书论》,并附补注(《书论》25·27·29。《碑刻学》原文后来收入《黄永年谈艺录》,中华书局,2014年)。日后,笔者将连载的译本合订为一册,以《碑刻学》的书名分发给唐代史研究会的相关研究者。据此推测,在日本应有许多研究者受到其启发。

围绕如何表示石刻文字研究这门学问的方法,黄先生开始讲义时说,既存的“金石学”“石刻学”“石刻文字学”“石碑志学”等名称各有短长,表现难尽人意,而“碑刻学”则恰如其分。当时其仅限于表示这门尚无确切定义的学问,别无他意,不过我个人认为“碑刻学”字面上有偏重碑(碑文)之嫌,以刻在石上的文字为中心的学问还是使用“石刻”表示较为恰当,故一直采用“石刻资料(史料)”的名称。“石刻”这一语汇早已见于《石刻题跋索引》。笔者的想法是否促进了这一名称的使用又当别论,时至今日,“石刻”作为概括与刻石相关的文字史料研究的用语固定了下来。这帮助石刻研究有如取得了公民权,被广为认同了。

三、1980年代后期至90年代中国的石刻资料集

以1980年代千唐志斋和台湾史语所的工作为契机,此后大型墓志石刻资料集的出版仿佛如同井喷一般接踵问世。首先,相当于中国国家图书馆的北京图书馆刊行了《北京图书馆藏中国历代石刻拓本汇编》全100册(北京图书馆金石组编,中州古籍出版社,1989~1991年)。继而,又推出《隋唐五代墓志汇编》(同编辑委员会编,天津古籍出版社,1991~1992年)全30册。此外,将周绍良先生所藏拓本整理成录文形式的《唐代墓志汇编》上下册(周绍良主编、赵超副主编,上海古籍出版社,1992年)也在这一时期刊行,使墓志内容易于理解。

这些连续出版的初期大型墓志资料集共通的特点是限于民国以降至战前各机构及收藏家所藏拓本资料,解放后的资料凤毛麟角,且多为“文化大革命”以前之发现。于是,这些漫长的岁月中积累下的大部头资料集陆续被发表殆尽。进入1990年代,新中国成立后特别是“文革”以后出土墓志资料的出版计划相继付诸实施。最先出版的是《洛阳出土历代墓志辑绳》1册(洛阳市文物工作队编,中国社会科学出版社,1991年),其可作为上述《千唐志斋藏志》的补足,收录了解放后洛阳出土的墓志。继而,收录洛阳地区新出墓志的《洛阳新获墓志》1册(李献奇、郭引强编著,文物出版社,1996年)也问世。洛阳地区的墓志资料之丰富给人留下深刻印象。

在新出墓志资料集中不容忽视的另一成果,是中国文物研究所与地方省市的文物机构合作推进的《新中国出土墓志》系列(文物出版社),第一卷《新中国出土墓志·河南〔壹〕》上下2册(中国文物研究所·河南文物研究所编,1994年)。这一系列的特征是每卷原则由上下2册构成,采用上册刊载图版(拓本),下册刊载释文、注释和索引的形式。这一形式源于前述台湾史语所的《唐代墓志铭汇编附考》,大陆此后陆续编纂的资料集多采用此种形式。迄至2015年末,该系列已刊行到第十二卷。

在此要强调的是进入90年代以后,即使在承担这种大部头资料集的北京和洛阳以及西安等中心地区之外,省级规模或市县级规模的地方碑刻出版计划开始付诸实现。较早出版的省级资料集可列举《河北金石辑录》(石永士、王素芳、裴淑兰著,河北人民出版社,1993年)、《河东出土墓志录》(陈继瑜等编,山西人民出版社,1994年)、《山东石刻艺术精萃》全5卷(山东石刻艺术博物馆编,浙江文艺出版社,1996年)、《山西碑碣》(山西省考古研究所编,山西人民出版社,1997年)等。省以下行政单位早期编纂的系列以西安三秦出版社为代表,诸如《咸阳碑石》1册(张鸿杰主编,1990年)、《昭陵碑石》1册(张沛编著,1993年)、《安康碑石》1册(张沛编著,1991年)。此后,地方出版的墓志资料纷至沓来,难以全部掌握,不过,笔者不得不指出编辑水平也存在某些问题。

四、2000年代以降的中国石刻资料集:日益增加的墓志及其课题

1990年代,墓志资料陆续公表于世。当初我觉得这一出版潮不久会回归于沉寂。然而,迄今仍看不到收敛之迹象,反而数量年年增长。其背景为中国改革开放后经济的发展,伴随国土开发的坟墓发掘规模日渐增大,此外,墓志(原石)和拓本高价流入文物市场,某种程度导致盗掘的猖獗。

衆所周知,陶瓷器和陶俑、钱币等随葬品是以前的盗掘目标。不过,近几年状况有所改变,墓志石成了首选目标。受这一风潮刺激,人们开始刮目相看在各地博物馆和文物机关的仓库尘封已久以及放置路旁无人问津的石刻,将其加入到新发现的系列中去。如果将其与新出土的墓志拓本混合编辑成一书出版,可迅速地获得学术业绩,抑或与收入增加也有关联。中国国土辽阔,与经济利益相捆绑,又能增加社会影响,墓志资料集的出版岂有停滞不前之理。这里必须坦白地承认这种现象是我始料未及的。

进入2000年代以后,有关墓志、石刻资料集的出版速度未见放缓趋势而在其进程中,还必须特别注意系统地把握这批庞大的石刻资料,对每件资料逐一进行录文(释文),附加标点、校释等编辑作业,最终才能完成一部资料集的困难工作。我们今日在进行唐代研究时经常利用的是清代编纂的《全唐文》(《钦定全唐文》1000卷),受益匪浅。如果能够刊行关于石刻的一揽子资料集,那么这一业绩将成为对《全唐文》的继承与补充。具体而言,以前文列举的《唐代墓志汇编》及后续的《唐代墓志汇编续集》(周绍良、赵超主编,上海古籍出版社,2001年)为先驱,《全唐文新编》全22册1000卷(同编辑委员会编,吉林文史出版社,1999~2001年),《全唐文补遗》全9辑(陕西省古籍整理办公室编,三秦出版社,1994~2007年),《全唐文补遗·千唐志斋新藏专辑》1册(同陕西省古籍整理办公室编,2006年),《全唐文补编》全3册(上、中、下册)(陈尚君辑校,中华书局,2005年)等成果为主体。

如所周知,新出文字资料首先要录文,然后标点(训读点),以期达到被理解并共享的阶段,最后才能完成作为史料的使命。但在这一过程中尚存墓志铭中的异体字、别字、俗字以及文字残泐漫漶等问题的困扰。如此,正确理解内容,进而正确标点则是更困难的工作。从这种意义上说,上述继《全唐文》之后刊行的诸资料集的确是劳心之作。然而,如果出版只有录文的资料集会留下隐患与不安。因而,笔者以为兼收录文与拓本才是最佳方案,便于研究者对照拓本和录文进行深入的考证、纠误。

所以,2000年代出版的高质量资料集,几乎皆兼具拓本、录文。其代表作为《大唐西市博物馆藏墓志(上中下)》(胡戟、荣新江主编,北京大学出版社,2012年)。大唐西市博物馆建于唐长安城西市遗址之上,是一座民营博物馆,由企业赞助资金,主要从河南洛阳等地收购数目庞大的墓志石刻,并编纂成资料集。以北京大学荣新江教授为中心,得到北京地区多方研究人员的协助,作为某种共同研究的成果问世。东西文明的接点,历史文化遗产西市虽然消失了,但是,代之以一部厚重的资料集留存世间,或可略补缺憾。

类似《大唐西市博物馆藏墓志》之类大型项目,还可以列举出大约同时的《西安碑林博物馆新藏墓志汇编》(赵力光主编,线装书局,2007年)和《西安碑林博物馆新藏墓志续编》(赵力光主编,陕西师范大学出版社,2014年)等,都是收藏和保存石刻的专门机构西安碑林的高质量成果。但其中也包括来自其他省份如山西长治方面出土的墓志。还有《长安新出墓志》(西安市长安博物馆编,文物出版社,2011年),《长安碑刻》(陕西省古籍整理办公室编、吴敏霞主编,陕西人民出版社,2014年)也同样属于将拓本和录文同时刊出的当地新出土资料集。

如前所述,西安地区的文保机构将其所藏原石拓本作为主要内容的资料集是近年值得关注的成果。承担编辑工作的都是有关专家,作为其后盾的诸机构之基础和体制之健全也应给予肯定的评价。与此相比较“古墓之乡”的洛阳处于何种状况呢?与洛阳地区有关的墓志出版物在数量上并不逊色于西安地区,不过质量上或许有些相形见绌。其中《洛阳流散唐代墓志汇编》(毛阳光、余扶危主编,国家图书馆出版社,2013年)是一部汇集流落民间的洛阳外围出土墓志之力作,将拓本与录文一并刊载,由此可窥察盗掘出土墓志等的流布现状。关于河南洛阳等地墓志的收集和整理,常年依靠收买拓本而刊行多卷拓本资料集(无录文和考察)的赵君平先生的贡献也值得肯定,再有《洛阳新获七朝墓志》(齐运通编,中华书局,2012年),《洛阳出土鸳鸯墓志辑录》(郭茂育、赵水森等编著,国家图书馆出版社,2012年)等也具有价值。虽说是出土墓志集中的地区,但是在成果上未能与西安并驾齐驱。究其原因,笔者个人认为是缺乏作为核心的研究机关,相互交流研究成果的风气欠缺,基础不健全,领军人才的匮乏,这些是亟待解决的问题。

五、《唐代墓志所在总合目录》的背景:代跋

如前所述,1990年代以后,以洛阳和西安为中心,基于全国各地的机构和个人收藏的墓志(原石及拓本)出版了多种资料或报告集。由于收录的资料未必为编辑者所有,必然产生重复的现象。也许正是这种多种版本的录文、注释以及考察发表于不同集刊之现象才具有重要意义。其有助于对某方墓志从不同的角度进行考察,从而加深对其本身及外围关联的理解。

然而,将各资料集所刊载墓志的相互重复关系进行全面清晰的梳理之必要性日益突出。笔者很早就意识到墓志资料的重要性,一种使命感促使我自觉地开始了目录卡片的制作。那还是90年代的初期,都是手写的卡片。在积累了相当数量的目录卡片之后,产生了出版一册目录集的想法。使用文字处理机(旧式的,不是现代式的)进行录入,最后在家人的支持下完成了这项工作。

但是,是否将这一成果公之于世呢?笔者踌躇良久。墓志的有用性究竟涵盖的范围有多广呢?其是否只能满足笔者自己狭隘的研究方向呢?因而,决定自费出版以观察研究者的反应。那时,不免有些忐忑不安,故请求汲古书院在发售方面予以协助,得到已故坂本健彦社长的慷慨允诺。时至今日,仍一直得到汲古书院的支持。

于是,初版《唐代墓志所在总合目录》(1997年),作为明治大学东洋史资料丛刊No.1出版了。此后,得到研究者的好评,并被指出需要追加人名索引。这一结果使笔者受到鼓舞,进而获得科研经费等外部资金的支持,加大资料收集的力度,编纂了人名索引,《新版唐代墓志所在总合目录》(2004年)、《新版唐代墓志所在总合目录(增订版)》(2009年)等新版本接连问世。在这一过程中,为保证事业的持续性并设置发布研究信息的据点,在明治大学设立了东亚石刻文物研究所,同时,得到我所指导的研究生诸君的全力协助。诚然,从研究生培养的角度来说,这项工作对诸君今后的研究和成长也是大有裨益的。据实而言,与此《目录》相关的工作耗费着巨大的劳力,困难重重。相关资料集等的信息收集,资料的收购,收载墓志的释读与数据输入,原载墓志的纠误和问题的处理,录文的核对,人名索引的作成,以及最后阶段的全面重新评估等工作枯燥繁复。借此机会对这些曾经给予协助的青年研究人员表示衷心感谢。

最后出版的是第4版《新编唐代墓志所在总合目录》。笔者2014年3月从明治大学退休,幸而得到科研费的支持,可以在明治大学继续研究。本书以2015年末以前出版的资料集为界限,广泛收集墓志资料,新设了收录日本主要机构所藏墓志的“日本目录”栏。同时想要整理台湾《“中央图书馆”墓志拓片目录》(1972年),但是这里的问题很多,不得不割爱。代替这个工作,收录了《北京大学图书馆藏历代墓志拓片目录(上下)》(北京大学图书馆金石组,2013年)的全部资料。

作为参考,将迄今四版目录的墓志收载的状况集计如下:

从集计表可见每次再版墓志的总数都在增加(来自资料集的资料),与初版比较,20年间数量增长两倍以上,令人惊异。这一事实虽然使我们获得许多新的研究资料,其中不乏贵重的史料,然而同时,我们也应该正确地意识到这种结果是以破坏逝者安息的地下世界为代偿的,令人痛心疾首。为此,我们必须尊重每一件墓志,心怀谦虚与虔敬进行研究。

关于墓志的信息今后还会以各种形式持续发表。与此巨大的信息量相比,我们明治大学东亚石刻文物研究所显得力量微薄。尽管如此,今后也会尽全力活跃在科研的前沿,致力于资料的收集整理与信息的发布,恳切地希望诸位研究者不吝支持与协作。

发表评论