南

音

泉州南音原称“弦管”,是历代积淀、多元形成的中国现存的最古老的乐种之一,是两汉、晋唐和两宋等朝代一次次入闽的中原移民,把中原音乐文化带入泉州,与当地民间音乐相结合而形成的,体现了不同时期中华古乐南移的历史积存。南音,又称“南曲”、“南乐”等,属丝竹乐,民间音乐类。流行于闽南、台湾及东南亚一带华侨聚居区,是保存我国古代音乐比较丰富、完整的一大乐种,汇集了盛唐以来中原雅乐之精华,又吸收元曲、弋阳腔的特长,并融入闽南民间音乐。

一般认为,南音起源于唐,形成于宋,主要流行于闽南、台湾及南洋群岛华侨居住地区。其主要乐器琵琶,沿袭了唐代琵琶的形制及弹奏姿势。南音中所用的“拍板”,及其演奏方式,与敦煌壁画中的伎乐图基本一致。南音主要流行于泉州市区、晋江、南安、惠安、安溪、永春、龙溪和厦门市,在台湾及南洋群岛华侨居住的地方也很盛行。

南音有着深厚、丰富的汉族文化积淀。它是从中原传到福建闽南来的,这些中原音乐同闽南地方音乐互相渗透融合,孕育出泉州南音来。

南音在汉族民间流传,有赖于社团组织的传承和传播。清代以来在泉州、厦门和晋江、南安、惠安、安溪等地都有社团成立,并有专业的教师传艺。中华人民共和国成立以来,成立了专业演出团体——泉州南音乐团。

泉州市南音传承中心(泉州南音乐团)

市南音艺术家协会

泉州南音乐府

从主奏乐器方面考据,南音的主奏乐器包括琵琶、洞箫、三弦、二弦。琵琶,被称为南琶,为曲颈琵琶,演奏姿势是斜抱着弹奏。所用洞箫严格规定为一尺八寸,亦称之为“尺八”。这两件乐器的演奏姿势与形制,均与唐旧制相符。

从曲牌名称考据,南音的曲牌名称有不少与唐代大曲、法曲的曲牌名称相同。如《摩诃兜勒》《子夜歌》《清平乐》《梁州曲》《婆罗门》等。

从其他兄弟剧种剧目方面考据,宋代“南戏”五大名剧:《荆钗记》《白兔记》《拜月记》《杀狗记》和《琵琶记》,南音至今仍主要演唱这些剧目。

泉州南音的音乐由指、谱、曲三大部分组成,既有声乐的演唱又有器乐的演奏,是一个丰富完整的音乐体系。

“指”是一种有词、有谱、有琵琶弹奏法的比较完整的套曲。“指套”虽然都有唱词,却大都只作器乐演奏,很少演唱。南音中的“指”有48大套。每套都有一至两个故事。最主要的有《自来生长》、《一纸相思》、《趁赏花灯》《心肝拨碎》、《为君去时》五大套。

“谱”为多乐章器乐曲,附有琵琶弹奏法,没配唱词,专供乐器演奏。大都描述四季景色、花鸟、昆虫或骏马奔驰等情景。南音的谱属标题式音乐。在谱中最著名的为“四”(四时)“梅”(梅花)、“走”(走马)、“归”(归巢)四套,称“四大名谱”。“谱”通常用于南音音乐会的最后一个节目,表示表演或活动即将结束。

“曲”即“散曲”,是南音歌唱类音乐的专有名词。“散曲”数量甚多,曲目共有三千多首。“散曲”篇幅的长短,短约3分钟,长约20分。“上撩曲”(篇幅大的曲子),“草曲”(篇幅小的曲子)。“曲” 是南音演出活动中最主要的内容,在南音音乐会的中间部分。

南音使用的工乂谱与众不同,是一种独特的谱式,以“乂、工、六、思、一”这五字依次代表“宫、商、角、徵、羽”,采用固定唱名法。

南音的乐队组合有固定的形式,分“上四管”和“下四管”两种。上四管又分“洞管”和“品管”两种不同组合:洞管——洞箫、二弦、琵琶、三弦、拍板五种;品管——品箫(即笛)、二弦、琵琶、三弦、拍板五种。

泉州南音乐器图

工乂谱

泉州南音所使用的乐器除了“上四管”四件乐音乐器以外,还有几件被称为“下四管”的非乐音乐器,它们是响盏、小叫(小叫铎)、四宝(也称为四块)和双铃(或扁鼓)。

上四管属丝竹乐队,下四管属吹打乐队。

泉州南音的谱是唐大曲遗存,词的内容多与戏文相关,曲的结构形式与元曲有直接联系。泉州南音还吸收佛曲、道情的东西,吸收楚歌、吴歌、潮调及闽南地方音乐,并吸收弋阳腔、青阳腔、昆腔等邻近地区兄弟戏种的腔调。

南音演奏演唱形式为右琵琶、三弦,左洞箫、二弦,执拍板者居中而歌,是汉相和歌的“丝竹更相和,执节者歌”的宝贵遗制;其工乂谱记法自成体系,以“乂工六思一”五个汉字记谱,对应“宫商角徵羽”,旁边附上琵琶指法和撩拍符号,是隋唐以来的遗存;曲颈琵琶横抱、十目九节的洞萧、二弦、三弦、拍板等是汉唐古乐器的遗制;南音曲目有器乐曲和声乐曲二千多首,蕴涵了晋清商乐、唐大曲、法曲、燕乐和佛教音乐及宋元明以来的词曲音乐、戏曲音乐等丰富的内容;曲牌中保留诸多古调、古牌名;南音以泉州地道方言古语演唱,部分读音保留了中原古汉语的音韵。海内外专家从音乐名称、演奏形式、乐器遗制、曲目内涵和记谱方法等反溯历史,认为泉州南音是“中国古典音乐的明珠”“中国音乐历史的活化石”。2002年12月,联合国亚太文化中心拟遴选中国十项传统民间表演艺术建立数据库,经中国艺术研究院推荐,南音被列为首项。

还有过支联套曲等,它是上述“指”“谱”“曲”严格按照“管门”“滚门”重新组合的传统演奏演唱的内容与形式。

南音曲目的传承,除了口传身授之外,就是靠曲簿传世。在过去相当长的历史时期,曲簿都是用手抄的,又几乎都没有纪年,所以无从判断其历史渊源。

南音以其大量的曲目、古老的乐器和自成一体的记谱方法,延续着汉唐以来中国音乐的血脉,南音古朴优雅、清丽委婉,以其悠久的音乐历史和多元的文化特征,被认为是“中国音乐历史的活化石”,在中国音乐史中具有独特的不可替代的地位,极具历史、文化、学术研究价值。泉州为南音发祥地,有深厚的群众基础,据不完全统计,全市有民间南音社团两百多个。南音为本乡本土的听众所喜爱,并随着历代泉州人的足迹,传播到漳州、厦门和三明等地,进而跨越海洋,流播至台湾、香港、澳门地区,以及菲律宾、印尼、新加坡、马来西亚、泰国、缅甸、越南等国家,形成一个约有五千万闽南人口的南音文化圈,受到海外朋友及国际友人的高度赞赏,是海外侨胞和台湾同胞维系乡情的精神纽带。2006年列入首批国家级非物质文化遗产保护名录,2009年9月,入选联合国教科文组织“人类非物质文化遗产代表作名录”。

演唱程序固定是“指头谱尾”,就是说开头一定要合奏一套或一折“指”,最后一定要奏谱“煞尾”;中间演唱也要按“支头”顺序来进行。要“起曲头”,就是每个支头要有带头唱的人,他唱的曲属于哪个支头,其他人就要跟着唱这个支头的曲。若转换支头,则须唱“过支曲”,作为转折的过渡、连接。上一个唱完,下一个接过拍板接着唱,伴奏乐器基本没有间断。

南音的乐器演奏也有其规矩,琵琶是“先生”,起指挥乐队的作用;三弦和之,犹如“琴瑟和鸣”;而洞箫与二弦的关系,洞箫为主,二弦为辅,“箫咬弦,弦入箫”,即所谓“丝竹更相和,执节者歌”。

南音不管是表演形式还是音乐内容,始终都保持着古代中原的古风古味,研究价值高,欣赏价值也高。代表曲《八骏马》《梅花操》等。泉州已将泉州南音申报“世遗”并成功入选,“泉州南音研究”已被联合国教科文组织及中国文化部列入“中亚——东西方文化间对话”项目计划。

传统南音演出形式

南音代表性传承人李白燕演唱南音。图片来源于人民网

第十四届泉州国际南音大会唱,《归巢》融合“四宝”表演。图片来源于福建日报

南音登上2023年央视春晚。图片来源于央视

南音最常见的乐器组合采用了琵琶、洞箫、二弦、三弦加拍板。图片来源于泉州网

在成书于宋代的《集韵》以及隋代陆法言撰写的《切韵》中,我们能约略探求唐宋中原语音的特点,此时的语言有八种声调;到了明代颁布《洪武正韵》,就只剩四种声调。

如今的福建方言,多数保留着七种以上的声调,这也是中原汉文化的存续。

《彚音妙悟》是一本用闽南方言找字的地方韵书

图源:海丝泉州文旅之声

而用闽南语演唱的南音,也有了“中国传统音乐活化石”之称,南音演唱严格按照古代发音,有些字虽已找不到本字,仍以发音相同的同音字代替。

在南音的演唱中,还有一种形似鹧鸪鸣叫的声音,被称作“鹧鸪音”,一些老艺人认为鹧鸪音其实是谐音,为“照古音”,即按照古代发音之意。

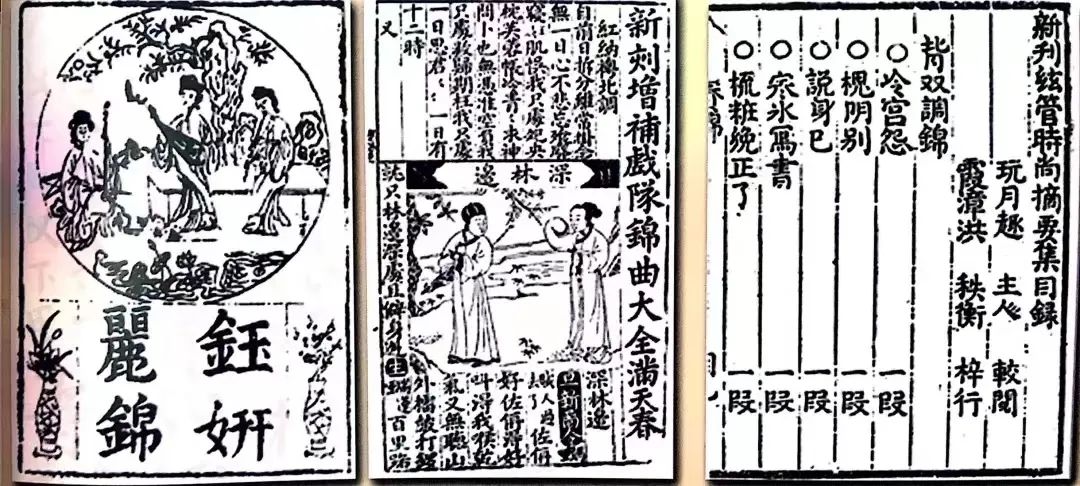

泉州弦管现存最早的典籍 图源:泉州南音乐团

然而,纵然他保留着与古音颇为相似的声调,南音的历史何时开始,并没有准确的文献记载。

一般认为是两汉、晋、唐、两宋等朝代的中原世族、皇族为了躲避战乱而迁徙入闽带来的中原音乐,与以泉州为中心的闽南地区的民间音乐融合而成。

发表评论