党委宣传部新媒体中心

「聚焦」出品

如何以习近平法治思想

引领法学课程体系改革?

如何打造国家急需后备人才导向

如何造就德才兼备的

高层次应用型金融专业人才?

如何布局交叉学科领域

的人才培养?

一系列发展中的挑战、开放中的博弈

正在不断向中国的研究生教育

提出新要求、新命题、新任务

习近平总书记指出,“建设教育强国,龙头是高等教育”。作为高等教育领域的重中之重,研究生教育肩负着高层次人才培养和创新创造的重要使命,是国家发展、社会进步的重要基石。

围绕时代需求和人才培育规律,中国人民大学逐渐探索出一条“中国特色、世界一流”的研究生教育新路,以立德树人为根本,以服务需求为导向,以提高质量为核心,以追求卓越为目标,系统谋划、整体推进新时代研究生教育改革发展,取得了丰硕成果。

2023年,教育部公示了2022年高等教育(研究生)国家级教学成果奖获奖名单(四年一届),这也是历史上首次在国家教学成果奖评选中单列研究生类别,共评出成果284项,其中特等奖成果1项,一等奖成果35项,二等奖成果248项。

中国人民大学作为独立完成单位

申报的7个项目全部入选

斩获佳绩,其中

一等奖4项

二等奖3项

一等奖总数位列全国第一

序号

成果名称

奖项

思政铸魂、知识扩容、内外融通 以习近平法治思想引领课程体系改革

法学院

一等奖

造就国家急需后备人才导向的马克思主义理论学科本硕博一体化培养体系建设

马克思主义学院

一等奖

中国现当代文学和创造性写作贯通教学与立德树人培育实践

文学院

一等奖

坚持“四为” 立体多元 高层次应用型金融专业硕士人才培养体系建设

财政金融学院

一等奖

中国应用经济学学科建设示范项目

应用经济学院

二等奖

国家急需法学交叉人才培养模式探究——以区块链与数字经济为例

法学院

二等奖

多元交叉、虚实结合的土地资源管理“新文科”人才培养与教学模式创新

公共管理学院

二等奖

荣誉背后,是不止不息的求索与沉淀。

“中国人民大学作为我们党创办的第一所新型正规大学,党和国家事业发展的需要,就是学校高层次人才培养的方向。研究生教育要坚持在立德树人、人才培养方面走新路,以人才培养体系改革牵引带动学校改革创新,要努力担当中国新型研究生教育的探索者、引领者、实践者。” 党委书记张东刚语落铿锵。

多年来,学校对人才培养理念、体系、制度、方法、模式进行梳理、整合、优化、改革,探索建立纵向本硕博贯通、横向多学科交叉的多元立体创新人才培养模式,在搭建学术平台、营造学术氛围、塑造学术生态、培养青年学者以及组织国际教学交流活动等方面开拓创新,全面推动了研究生教育的高质量发展。

思政引路铸魂育人

强化家国情怀人文素养

中国人民大学的诞生和发展是中国共产党创办新型红色高等教育的真实写照和生动缩影。中国人民大学研究生教育始终注重强化对学生“家国情怀、人文素养”的培养和塑造,建立思想政治教育长效机制,全面推动习近平新时代中国特色社会主义思想进学术、进学科、进课程、进培训、进读本。

▲ 2023年5月16日,中国人民大学发起成立全国高校研究生党建和思想政治工作联盟。

“研究生是建构中国自主的知识体系、促进知识得以增长的生力军和先锋队,要立足于研究型学习,在学习中研究,在研究中创造。”在2023级研究生的开学典礼上,校长林尚立勉励新生上好“信仰第一课”,“秉承中国人民大学特有的红色基因,把自己培养锻炼成为全面发展的时代先锋、顶天立地的国家栋梁”。

▲ 2023年9月10日,中国人民大学举行2023-2024学年研究生开学典礼。

法学院通过思政课程和课程思政、学校“小思政课”和社会“大思政课”、党建工作和人才培养的“三结合”,推动思政教育在研究生培养中承担主阵地和统合作用。

财政金融学院“90后对话90后”活动上,90岁上下的老一辈教师们向90后学生们讲述个人发展与民族命运的联系,弘扬深厚的家国情怀、严谨的治学理念、勇于突破的创新精神,引导青年学生永远奋进在时代前列。

文学院文学史课堂上,“创造社”“延安鲁艺”……一个个凸显中国经验与中国道路的名词穿越历史烟尘而来,中国现当代文学百年发展与中国共产党一百多年来团结带领中国人民不懈奋斗的光辉历程被贯通起来,发挥了文学教育在立德树人方面的独特优势。

▲ 文学院开展“鉴往知来延安行”研学活动。

获得此次高等教育(研究生)国家级教学成果的项目,无一不是将思政引路铸魂育人放在首位,在实践中有力地回应了许多现实问题和棘手矛盾。

文学教育一直存在与文学现场、文化产业脱节的难题,文学院将“人民性”意识贯穿整个课程体系,鼓励学生联系当下中国青年的奋斗历程,学习、研究中国现当代文学,将文学研究、文学创作和文艺评论贯通,让文学教育更具现实感和当下性。

传统金融教育多是直接借鉴国际金融教材或案例,而忽视了中国问题和中国故事。财政金融学院把思想政治工作贯穿教育教学全过程,学生们扎根中国大地、聚焦中国问题,前往新疆、云南等地支教,助力教育扶贫,数十名毕业生投身艰苦地区,到祖国最需要的地方建功立业,在脱贫攻坚与全面建成小康社会的最前线绽放青春、贡献力量。

▲ 财政金融学院研究生李炜洁在荣县玉章高级中学校支教,这是该校学生写给她的信。

面向国家迫切需求

探索多元人才培养模式

当前,世界之变、时代之变、历史之变正以前所未有的方式展开,研究生教育已成为科教兴国战略、人才强国战略、创新驱动发展战略的核心驱动要素。中国人民大学以国家急需拔尖创新人才培养为导向,构建一体化、综合性的研究生课程教学体系,打通学段壁垒,形成教育教学合力,打破院系藩篱,推进学科交叉融合,创新体制机制,激发创新发展活力。

马克思主义学院在全国高校率先实现马克思主义理论学科本硕博一体化培养,建成全国高校层次最完备、方向最齐全的马克思主义理论学科人才培养体系。“学院以政治认同、通专兼重、理论与实践相结合的人才培养理念指导专业课程和思政课程教学改革与质量督导的机制创新,注重培育研究生的问题意识、家国情怀、社会担当。”在研究生国家级教学成果奖研讨会平行论坛上,马克思主义学院院长郗戈教授作为获奖代表发言。

面对汹涌澎湃的技术浪潮,法学院引领设立数字经济与区块链治理等新方向,确立了跨学科交叉融合原创理论研究的新范式和建构中国自主的知识体系的新方法。作为该方向的首届硕士生,祝文婷认为课程体系“汇聚了大量行业专家的智慧,真正实现了不同学科领域的紧密融合”,其“实用性、前瞻性”令她收获颇丰。

公共管理学院早在1985年就开设了全国第一个土地管理专业,30年来始终聚焦土地资源管理这一时代问题,不断创新研究生人才培养与教学模式。在这里经历了本硕博全程培养的教师夏方舟,破格晋升教授的时候只有34岁。他在地籍测量学教学中全面推进了虚拟仿真实验教学改革,通过精心设计的“土地大剧场”,锻炼学生的想象力和创造力。

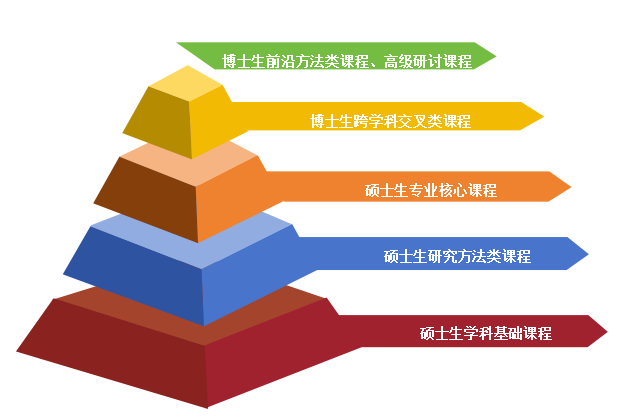

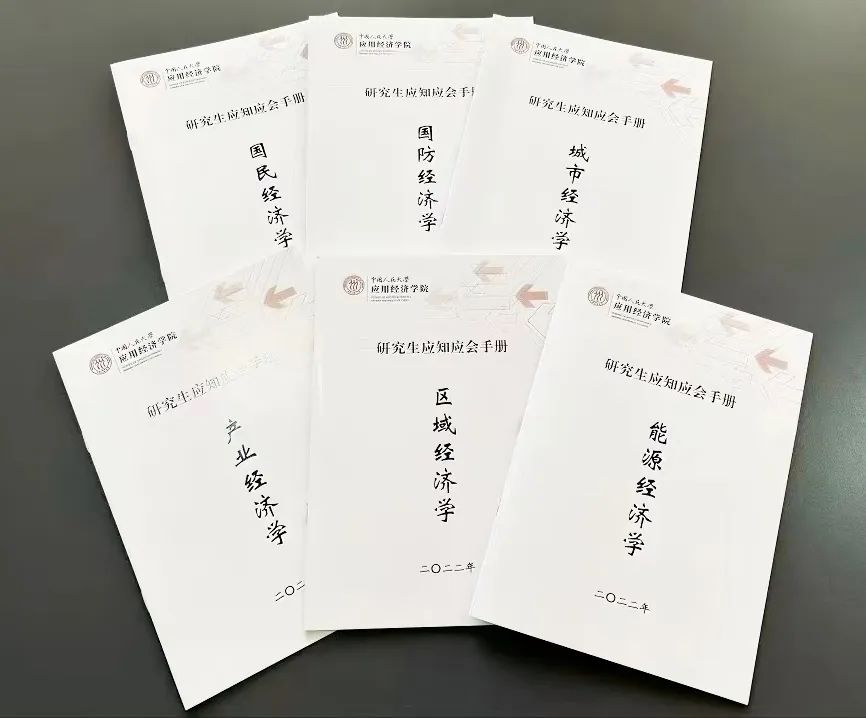

在应用经济学院,以“传统学科现代化、新兴知识学科化”推动建构中国自主的应用经济学知识体系,编制研究生“专业知识图谱”和《应知应会手册》作为研究生教学的路线图……这一系列的举措下,学院研究生科研素质培养的“人大模式”已初步建成。

从不断打磨精品课程教材到完善经典文献研读机制,中国人民大学研究生教育注重厚植培养基础,健全学术训练体系,完善科研创新激励制度,全过程支持科研立项、论文写作和学术交流,增强学生的学科自信、学术意趣、科研能力。

持续涌现的学生成长需求,也在推动着人大研究生教育持续向前。

本硕博贯通长周期培养、一体化设计,重塑课程教学、科研实践、实习实训有机衔接的培养体系。2024年开始,新闻学院、哲学院将执行全新的研究生培养方案。

“研究生教育要坚持内涵发展、交叉拓展、国际延展、一体成长,以学术学位研究生教育的积淀为基础,紧密结合经济社会发展需求,大力发展专业学位研究生教育,两种学位教育分进合击、互动共生,综合形成高质量发展格局。”展望研究生教育改革举措,副校长、研究生院院长冯仕政说道。

依托新型书院,开展高水平学科交叉、本硕博联动,源头上解决优质教育资源供给问题,构建学生学习成长共同体,服务学生全面成长与专业发展。

积极强化交叉融合,科学设计灵活机制,制订特色交叉人才培养方案,提供交叉研究平台,培养具备国际视野的复合型、应用型、创新型人才。截至2023年底,已推动全球治理高端人才(国际类)、数据科学与人工智能等2个学科群建设工作初见成效。

“经师”“人师”两相统一

润物无声助力青年成才

“作为教师,我们身负为国家培育栋梁之材的重任,青年学生的成长需要我们以身作则、言传身教,这是一份不容回避更是无上光荣的责任和使命;对学生而言,我们既是师长又是朋友,不管是学业上的疑难,还是生活中的困难,老师都要成为学生的有力后盾。”文学院孙郁教授被学生亲切地称呼为“酒窝爷爷”,凡他讲课,必然座无虚席,甚至过道都挤满旁听的学生。

“公共管理除了对教师的专业才能和知识有较高要求之外,还对教师的道德、仁爱和责任提出更高期望。研究公共管理的学者,如果不能心中有人民,不能心中有国家,不能心中有人类,不可能做出大学问。”在公共管理学院院长严金明教授看来,教师队伍要率先将论文写在祖国大地上,实现教学、研究、社会服务的有机统一。

大力弘扬教育家精神,发挥优秀导师示范引领作用,以精于“传道授业解惑”的“经师”和“人师”的统一者作为研究生导师选用、考核、评价的根本,是人大研究生教育探索改革的重点。为此,研究生院开展7轮调研、举办20余场调研活动,覆盖全校34个学院(系、研究院),通过代表座谈、专题研讨、书面访谈等方式征求意见与建议,反复修订十余版,不断完善研究生导师管理办法。

“很高兴研究生院可以广开言路,为广大师生提供一个直抒己见的平台”,商学院教务秘书马玉阳说道。“研究生院开放日”活动会场,一线教师、一线教务工作者和不同专业的硕博研究生们,相聚一堂,围绕研究生招生制度改革、教学质量优化、培养管理革新、学位管理规范、导师管理升级等展开热议。该活动自2023年起已举办16期,覆盖了全校所有研究生培养单位。在研究生院副院长李扬看来,“研究生院开放日”是服务质量和能力双提升链条中的一环。“未来,我们将为师生提供更多渠道支持,全面助力研究生教育高质量发展。”他说道。

▲ 2024年2月22日,研究生院举办第十五期“研究生院开放日”,围绕研究生教务管理“走新路”和教务管理团队建设进行讨论。

还有许许多多的细节,蕴藏着润物无声的关爱。

招生季,中国人民大学以“走新路”为主题,对研究生录取通知书进行全新设计,传递人大人争做复兴栋梁、勇当强国先锋的拳拳之心。同时一并寄送了成仿吾老校长翻译的1938年版《共产党宣言》和他五译《共产党宣言》的故事,引导新生从收到录取通知书的第一刻起,坚定人大人接续奋斗的使命担当,上好研究生思政教育第一课。

毕业季,学校组织十余场调研座谈会,充分了解师生关切,在款式、面料、色彩、细节等方面对学位服完成全新升级,围绕“中西合璧、人大特色、美观大方”的设计理念,推出体现学校历史变迁和文化传承的新版学位服,与新版录取通知书首尾呼应、一脉相承。

走进新时代,教育现代化加快推进,党的二十大强调“全面提高人才自主培养质量,着力造就拔尖创新人才,聚天下英才而用之”,开启了建设教育强国的新征程。

作为学历教育的顶峰,研究生教育已经成为培养拔尖创新人才乃至培养“大师”的关键环节。面对变局与变革,中国人民大学充分认识到研究生教育的新使命、新担当,乘势打造更加卓越的研究生教育。

中国人民大学研究生教育将不断探索创新人才培养模式,不断努力培养和造就更多学术领军人才、治国理政人才、行业创新引领者和积极参与全球治理的卓越人才,为新时代中国特色社会主义建设提供强有力的人才支撑。

出品:党委宣传部 研究生院

特别支持:党委研究生工作部 马克思主义学院 法学院 文学院 财政金融学院 应用经济学院 公共管理学院

文:张晏慧 任瑾翟翊含

发表评论