刊名书法:清代·沈曾植

封面绘画:清代·沈瑴《东塔寺图》

天

籁

墨

林

——TIANLAI MOLIN——

脸谱化与图证造伪对历史人物评价的影响——以项元汴历史形象的演变为中心(下)

李万康

四、图像对项元汴历史形象的重塑

项元汴毕生收藏由六子继承。六子与嘉兴、苏州、松江等地的文化精英往来密切,经常展示并出售个人继承的那部分藏品。外界得以全面了解项元汴收藏,人们逐渐意识到他令人震撼的藏品,无论质量,还是规模,都远超其他鉴藏家。姜绍书特别比较了王世贞和项元汴的收藏体量,发现王世贞“蒐罗名品,不遗余力,然所藏不及墨林远甚。”1 到明末,项元汴作为明代第一鉴藏家的历史地位已不可动摇,影响席卷整个鉴藏界,达到“以别真伪钤始终”2 的程度。

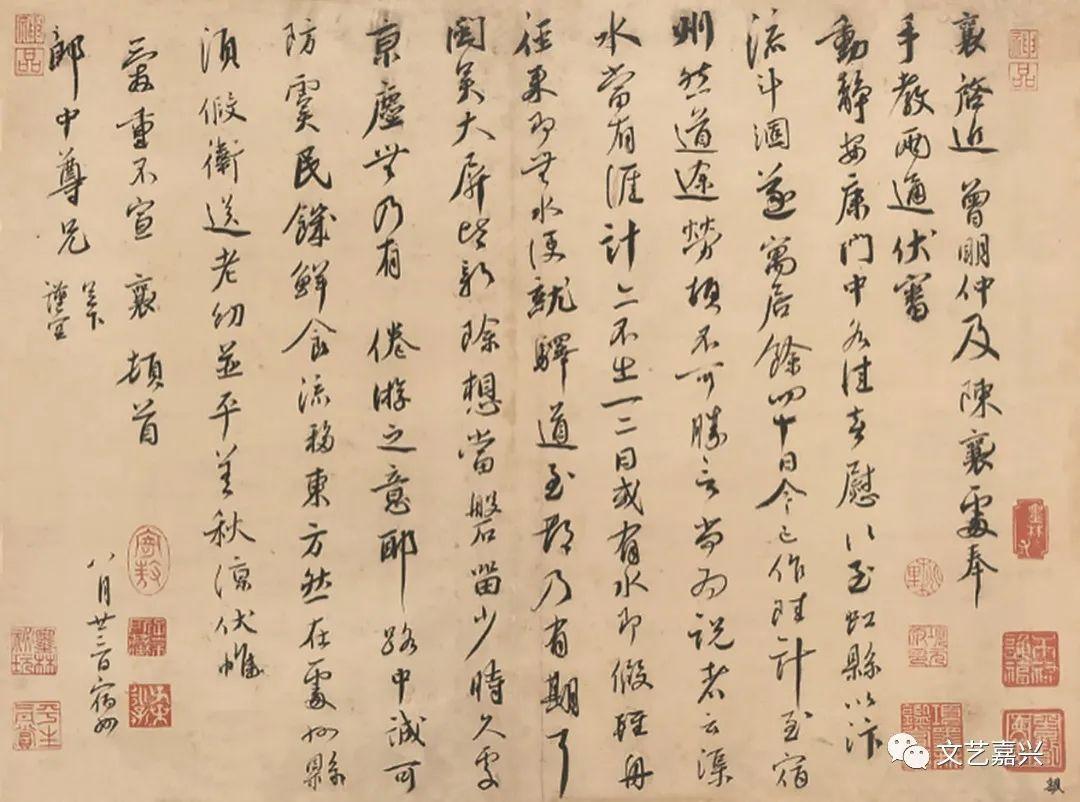

不过,项元汴并没有因为其历史地位的确定而变得形象光辉。随着“项墨林藏品”的不断涌现,历史形象反而迅速恶化。终于在清初,遭遇到了一波鉴藏史上罕见的批评声浪。这一波批评与王世贞、詹景凤和谢肇淛等人的嘲讽和诬蔑全然不同,几乎所有言论都建立在“图像”之上。最早抨击项元汴的是明末鉴藏家姜绍书,他在《韵石斋笔谈》中以罕见的刻薄语气写道:

(项元汴)每得名迹,以印钤之,累累满幅,亦是书画一厄,譬如石卫尉以明珠精镠聘得丽人,而虞其他适,则黥面记之。抑且遍黥其体,使无完肤,较蒙不洁之西子,更为酷烈矣。复载其价于楮尾,以示后人,此与贾竖甲乙帐簿何异?3

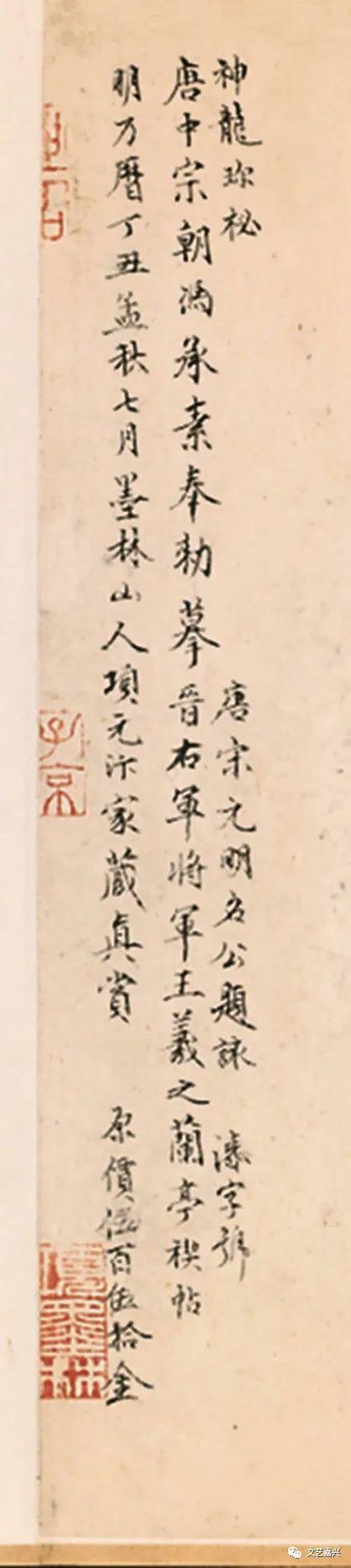

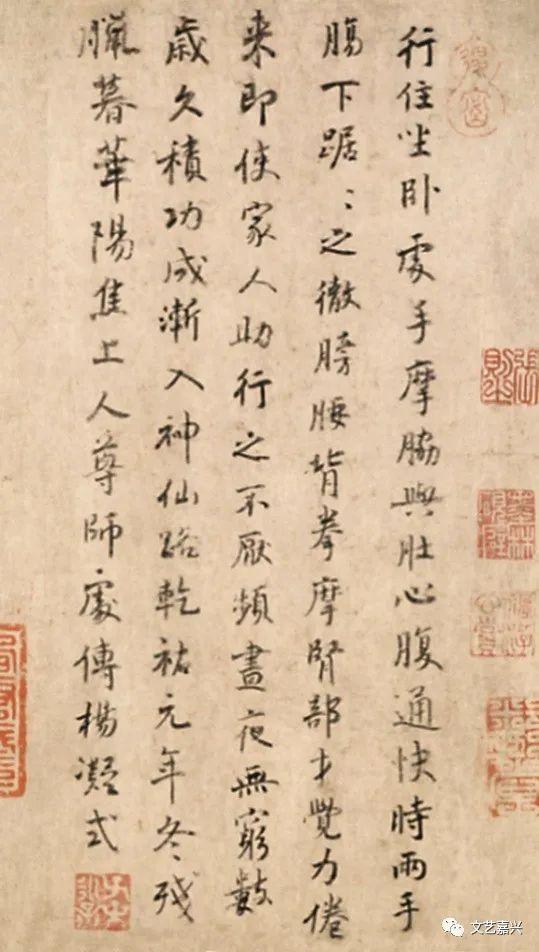

上述批评大约写于顺治五年(1648)左右。姜绍书针对“项氏旧藏书画”中的钤印和记价,痛斥项元汴钤印累累(图1), 如同遍黥丽人,体无完肤,“是书画一厄”,讽刺楮尾载价形如贾竖帐簿(图2)。孙承泽更是将项元汴列为收藏四恨之一,认为钤印过多和记载价格俗不可耐:

(黄庭坚《松风阁诗卷》)卷佳极矣,而有可恨者:嘉定间向姓者所题不称,一也;旧在贾似道家,上有贾似道小印及悦生、秋壑、长字诸印,辱于权奸之手,二也;元大长公主不择人而命题,绝有可喷饭者,三也;项墨林收藏之印太多,后又载所买价值,俗甚,四也。4

姜绍书和孙承泽的批评得到了后世鉴藏家的高度认同。虽然有个别声音表示反对,如嘉庆十年(1805)进士姚元之,指责姜绍书拿石卫尉黥美人作比喻印记,用“贾竖甲乙帐簿”形容记价,属于恶骂,认为“私印累累,殊不伤雅”“其载价于楮尾,亦欲后人不轻视耳”。5 但这样的声音很微弱。主流舆论对项元汴的反感与日俱增,评价一落千丈,他被逐渐归类为财大气粗、趣味低下的好事者。钱泳在《履园丛话》中就说:“收藏书画有三等,一曰赏鉴,二曰好事,三曰谋利。米海岳、赵松雪、文衡山、董思翁等为赏鉴;秦会之、贾秋壑、严分宜、项墨林等为好事。”6 钱泳将项元汴与秦侩、贾似道和严嵩并列, 给了他带有侮辱性的历史定位。

▲图1 钱选《浮玉山居图》幅首钤印。(上海博物馆藏)

▲图2 冯承素《摹兰亭序卷》楮尾载价。(北京故宫博物院藏)

印章和记价作为图像证据,极大地改变了人们的历史认知。朱彝尊依据传世书画中的“项氏载价”,声称项元汴的记价目的是为了六子分家析产:“子京蓄书画甲天下,卷尾必估其价,析产时,按所书以遗诸子,见者以为不爽铢两焉。”7 朱彝尊是项笃寿的孙子项声国妻的侄孙,他的说法得到了项氏后人的认同。

《嘉禾项氏宗谱》立项元汴传,就记曰:“每以私印钤书画,累累满幅。或识其价若干于尾,后当析产,按所识以分授诸子,见者以为不爽铢两云。”8

随着人们对“项墨林书画”的认知逐渐加深,嘲讽项元汴的涉图范围不断增加。大约在十九世纪初,民间针对项元汴题跋,开始流传“免题钱”故事。大意是说,人们在项元汴生前请他作画,嫌其“题画辞句多累”,常常先贿其书童三百文,等项元汴画完,立刻钤印取出,以免题跋。9 这一传闻尖刻地讽刺项元汴文学素养低下,虽然没有任何史料依据,但传世书画中的项氏题跋之拙劣却是无可争辩的事实。有学者在现存题跋中找到大量证据,这些证据表明,项元汴不仅文字功底欠佳,还存在前抄传记后加赞辞的固定模式,抄袭对象包括《宣和书谱》、夏文彥《图绘宝鉴》和陶宗仪《书史会要》等10,进一步证实了人们对项元汴的好事者评价。

人们通过“项墨林旧藏书画”中的项氏题记和题签,还发现项元汴的鉴定水平也令人怀疑。比如他在题记中,将元程棨摹楼璹《耕作图》断为刘松年作,将赵肃《书母卫宜人墓志铭》断为赵孟頫作,将武元直《赤壁图卷》的作者断为朱锐。徐邦达先生毫不客气地批评项元汴随便乱定。11 郑银淑甚至怀疑这三件书画有诈,推测“始作伪者很可能就是项元汴”。12 此外,人们结合项元汴题跋及其书画作品,分析他在嘉兴享有盛誉的艺术成就,发现他只是一位“有才气的玩票书画家”,13 不仅书法平庸,绘画也停留于业余水平,属于典型的“‘利家’之笔”14。

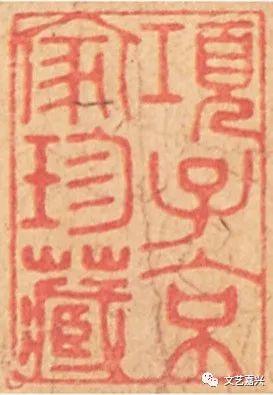

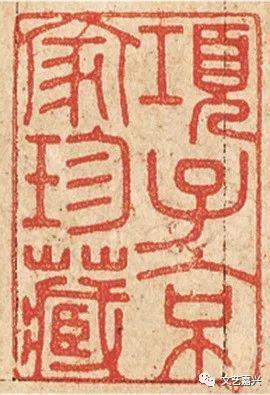

四百多年来,后人对项元汴的评价不断下降。几乎每一类图像都有大量证据持续强化他的负面形象。比如,徐邦达先生在分析杨凝式《神仙起居法帖卷》时,就认为拖尾释文启首钤“退密”一印,款下钤“子孙永保”一印(图3),殊为不伦,直斥“项氏恶习蛇足”,称“此种观象,在项氏藏品中已不止一次地见过,何足为怪”。15 萧高洪主编《中国历代玺印精品博览》一书,也以《中国书画家印鉴款识》中的“会心处”“项氏元汴”等印为例(图4、图5),认为“或病松散,或嫌粗拙”,批评 项元汴“虽然以一代鉴藏大家著称”,但鉴藏印却“良莠掺杂”。16 在所有项氏图像中,受非议最少的是千字文编号,但当后人开始研究之后,项元汴依然没有逃脱批评,其编号被认为杂乱无章,“没有固定的法则,方法也不够科学化”17。

▲图3 杨凝式《神仙起居法帖卷》拖尾释文。(北京故宫博物院藏)

▲图4 会心处

▲图5 项氏元汴

迄今,重塑项元汴历史形象的图像,已涉及到印章、题记、题签、题跋、编号和书画遗作。这些图像不但在人物评价中起主导作用,还从多个维度全方位地将项元汴塑造为鉴定能力、欣赏水平、学问见识和书画技艺流于平庸的钤印狂,他被图像界定为了历史上最典型的好事富商。

五、可证图像与历史事实

图像是一种特殊的事实载体,“事实”既有历史事实,也有虚构事实。因虚构事实遮蔽历史真相,歪曲历史事实,所以承载虚构事实的虚假图像不能作为认知证据评价历史人物。但梳理后人基于图像对项元汴的尖锐批评和刻薄嘲讽,发现批评者对图像依据的真实性都没有加以论证。比较典型的一个例子是,徐邦达先生依据武元直《赤壁图卷》上的“项氏题签”,以其将作者误定为“朱锐”,怀疑项元汴的鉴定水平,虽然他强调《赤壁图卷》上的项元汴收藏印、“讥”字编号、“项氏题签”以及卷后项氏题记等,“均真”,18 但对“均真”这一关键结论,却没有严密的论述过程。也就是说,他将个人的直觉判断代替了论证,但直觉判断一定可靠?

史料辨伪是历史研究的首要任务。建构真实可靠的图像史料体系,是符合真相地客观评价历史人物的基础。但在真伪芜杂的图像系统中,如何才能分辨真实图像呢?图像证据的基本特征是关联性和普适性,即每个真实图像都代表着一个历史事实,它能够圆通无碍地进入原始历史,成为证据链中的一个适格证据。依据这一属性,通过文献与图像二重考证,目前能够初步确定的项元汴旧藏书画有七件(幅),分别是:“虑”字号仇英《汉宫春晓图卷》、“历”字号赵孟頫《高上大洞玉经卷》、“飖”字号蔡襄《虹县帖》、“具”字号苏轼《梦得帖》、“饭”字号赵佶《蔡行勅卷》、“厌”字号《糟姜银杏帖》以及黄庭坚《天民知命帖》。其中,经图像对比,具有史料真实性的项元汴用印有56方,手书千字文编号有“虑”“历”“飖”“具”“饭”和 “厌”等六个字号。19 这些印章和字号都具有史实证据所须具备的关联性和普适性特征。

譬如,《梦得帖》《糟姜银杏帖》《高上大洞玉经卷》和《汉宫春晓图卷》中的“项子京家珍藏”一印,在其左下角都有些微残破(图6—图9),可见这四个图像都是用同一方印章所钤,具有明显的关联性特征,其中每一方印章都可以作为图像证据。但重审后人基于图像对项元汴的批评,只要有图像遗存,无一例外都不具有关联性和普适性这两个基本特征。比如,孙承泽以黄庭坚《松风阁诗卷》为例,抨击项元汴钤印累累;徐邦达提到杨凝式《神仙起居法卷》,痛斥项元汴“恶习蛇足”。但这两件作品上的“项墨林钤印”无一可证,亦无一能作为证据,均系孤立图像(例图10、图11)。孤立图像多属虚构历史的赝伪图像。因为造伪者层出不穷,几乎每个虚假图像都是孤立的,它与真实图像和其他作伪者的赝伪图像,均存差异。孤立图像同史学中的孤证一样,不能作为认知历史事实的可信史料,更不能作为人物评价的客观依据。

▲图6 项子京家珍藏 苏轼《梦得帖》幅首。(台北故宫博物院藏)

▲图7 项子京家珍藏 黄庭坚《糟姜银杏帖》幅尾。(台北故宫博物院藏)

▲图8 项子京家珍藏 赵孟頫《高上大洞玉经》幅首。(天津艺术博物馆藏)

▲图9 项子京家珍藏 仇英《汉宫春晓图卷》幅尾。(台北故宫博物院藏)

▲图10-1 子京所藏(不可证) 黄庭坚《松风阁诗卷》幅尾。(台北故宫博物院藏)

▲图10-2 子京所藏(可证) 蔡襄《虹县帖》幅尾。(台北故宫博物院藏)

▲图11-1 退密(不可证) 杨凝式《神仙起居法帖卷》拖尾。(北京故宫博物院藏)

▲图11-2 退密(不可证) 赵孟頫《高上大洞玉经》幅中。(天津艺术博物馆藏)

目前,已确证的具有史料真实性的图像证据有两类:一类是印章及其钤印格式;一类是千字文编号。无论印章,还是手书编号,都呈现出与虚假图像截然不同的特征。

(一)印章

项元汴手钤印记经初步考证有56方,其中28方是常用印,篆制无不精美,尤其朱文印,线条细劲,文秀典雅,韵味清远,构思巧妙,堪称历代书画鉴藏印中的经典印作(图12)。据朱彝尊记载:“项子京收藏私印,俱用象牙,文寿承所镌。”20 “文寿承”即文彭,沈德符称其“以此技冠本朝”。21 他为项元汴篆刻的这批印章精妙绝伦,代表了整个明代篆刻艺术的最高成就。项元汴旧藏书画中的“项氏钤印”较为复杂,不但杂有无法论证的伪印,还存在硃色明显不同的大量异常印章。但清理伪印和异常印章之后,观察真实可靠的项元汴钤印,发现具有两个重要特征:一是钤印平正,字迹清晰,色泽鲜熠,并无草率之嫌;二是印章钤盖谨守扶阳抑阴的钤印之法,聚散有致,毫无凌乱纷繁之感。比如蔡襄《虹县帖》,钤有19方项墨林收藏印,除去异常印章和半印,硃色一致的全印有11方(图13)。这11方印章有两组取奇数,上小下大,轻重有别,印形或圆或方富于变化;落款右侧,只盖两印,钤盖位置谨守尊贤敬士的礼数而低于落款。其他可证的项元汴旧藏书画,在清除疑伪印之后,发现其印章布局同样具有这一特征。

▲图12-1 桃里 蔡襄《虹县帖》。(台北故宫博物院藏)

▲图12-2 墨林生 黄庭坚《天民知命帖》。(台北故宫博物院藏)

▲图12-3 子京父印 黄庭坚《天民知命帖》。(台北故宫博物院藏)

▲图12-4 墨林秘玩 黄庭坚《糟姜银杏帖》。(台北故宫博物院藏)

▲图12-5 平生真赏 黄庭坚《天民知命帖》。(台北故宫博物院藏)

▲图12-6 虚朗斋 黄庭坚《糟姜银杏帖》。(台北故宫博物院藏)

▲图12-7 神品 黄庭坚《天民知命帖》。(台北故宫博物院藏)

▲图12-8 子孙永保 黄庭坚《糟姜银杏帖》。(台北故宫博物院藏)

▲图12-9 项叔子 黄庭坚《糟姜银杏帖》。(台北故宫博物院藏)

▲图12-10 项墨林父秘笈之印 黄庭坚《天民知命帖》。(台北故宫博物院藏)

▲图13 蔡襄《虹县帖》项元汴钤印复原。(台北故宫博物院藏)

(二)手迹

传世书画中能得到充分证明的项元汴手迹,只有“虑”“历”“飖”“具”“饭”“厌”等六字(图14)。这六个千字文编号,均以露锋入纸,欹正得体,方圆有度,线条遒劲优美,与褚遂良《雁塔圣教序》的用笔特征颇为相契,符合李日华称其“甚有褚法”的评价。

▲图14-1 虑(742) 仇英《汉宫春晓图》。(台北故宫博物院藏)

▲图14-2 历(756) 赵孟頫《高上大洞玉经卷》。(天津艺术博物馆藏)

▲图14-3 飖(776) 蔡襄《虹县帖》。(台北故宫博物院藏)

▲图14-4 具(801) 苏轼《梦得帖》。(台北故宫博物院藏)

▲图14-5 饭(804) 赵佶《蔡行勅卷》。(辽宁省博物院藏)

▲图14-6 厌(814) 黄庭坚《糟姜银杏帖》。(台北故宫博物院藏)

欧阳修云:“善为书者以真楷为难,而真楷又以小字为难。”22 项元汴六个小楷千字文编号,笔力充沛,点画清莹,结体舒展,神采奕奕,具有娴熟的运笔技巧和卓越的笔毫控制能力,足见其功力和书学造诣,非造伪所能仿佛于万一。此外,从笔迹心理学角度分析,六字呈习惯性左倾,可以看出项元汴朗然自信,重感情,观察力敏锐,“做事要强要好,注重内容和形式的完美”,具有天生的艺术鉴赏力。23 这一笔迹特征与项元汴身为鉴藏家的天资禀赋高度吻合。

分析目前已确证的项元汴旧藏书画及其图像证据,我们不难发现,真实图像无论内容,还是艺术形式,都与原始历史构成圆融的证明关系。譬如,印鉴图像有力地 证明了文彭篆刻艺术取得的巨大成就;手书千字文编号 则验证了董其昌、李日华对项元汴书法成就的高度评价;经严密论证得以确定的项元汴旧藏书画,如蔡襄《虹县帖》、苏轼《梦得帖》、黄庭坚《糟姜银杏帖》、赵佶《蔡行勅卷》和仇英《汉宫春晓图卷》等,更是有力地支撑 了项元汴作为鉴藏大家的历史地位。而虚假图像正相反,它所提供的“史实证明”,与历史事实充满抵牾,难以在原始文献中找到佐证。例如,大量题跋“表明”,项元汴“题画辞句多累”,文学素养低下,但盛枫《嘉禾徵献录》称项元汴“工文章”,24《四库提要》评价《少岳诗集》收录的项元汴同长兄项元淇唱和的十余首诗作,称其“近体颇妥适,古体则力不逮矣。”25 “力不逮”表示项元汴 作古体诗尚欠火候,但就近体而言,即兴唱和对仗工整,辞采雅丽,断非矫揉造作的平庸之作。

以可证图像为参照,与其他可疑图像对比,还发现:(1)绝大部分书画钤印,难以证明是项元汴所钤;(2)包括载价题记在内,所有现存项氏题跋、题记和题签,没有一则能证明出自项元汴笔下。这意味着基于印章、题跋或载价题记等,斥责项元汴钤印累累、不懂钤印之法;或言其“题画辞句多累”,有明显的抄袭痕迹;或称其书画业余,审美鉴赏能力平庸无奇;或讽项元汴深染商贾习气,记价如同记账,俗不可耐等等,都难以在真实图像上得到证据支撑。

余论

项元汴历史形象的演变总体上经历了两个阶段。第一个阶段遭遇精英阶层的嘲讽和丑诋,被套上脸谱化的豪富巨商形象;第二阶段遭遇层出不穷的虚假图像的认知误导,又被历代鉴藏家描述为面目可憎的好事者。这两者阶段构成递进关系,共同塑造出了一个鄙啬、贪婪、重利轻义,且附庸风雅却又能力普通的好事富豪,形成其才智平庸、学问粗浅、赋性鄙陋,却在鉴藏史上拥有“古今无与匹”(谢肇淛语)的历史地位的荒诞逻辑。项元汴低调务实、律己宽人的高贵人格与清操卓行,以及他渊深的鉴藏知识与其卓越的鉴藏能力和艺术成就,都在诬名化的形象描述中,被完全否定,亲历文献和真实图像淹没在规模浩瀚的不明图像中,对事实澄清没有起作用。这一现象告诉我们:人们很容易受历史偏见的影响,对帖上“标签”的历史人物作出悖于历史真相的评价;传世文物中的图像并不具有天然真实性,倘若对图像不加甄别而直接采信,不管逻辑推理,还是研究结论,都将受到虚假图像的认知误导而与史实存在巨大偏差。

(全文完)

(作者系华东师范大学美术学院副教授)

发表评论