朱永嘉

近日在家休养,闲来翻阅汤因比《历史研究》。汤因比是二十世纪西方著名的历史学家,《历史研究》完成于1946年。这本书不是讲述历史人物,也不是讲述历史事件的著作,而是一部历史理论性质的著作,它集中研究了一个问题,那就是世界上各种文明自古至今相互之间的关系,有同时代的,也有时间上连续的,各种文明之间的相互矛盾状态及其运动的历史过程和不同结果。读来甚觉有趣,其观点与近年来流行的修昔底德陷阱所言,完全是不同的两回事。我想先摘录几段原文供大家参考,并以中国历史加以参证。

《历史研究》

[英]阿诺德·汤因比 著

上海人民出版社

2016年8月

第九部“文明在空间的接触”,第三十二节“同代文明之间接触的戏剧性”(1)“接触的连锁”与(2)“多种多样的反应”,作者在书中提出,各种文明在接触中,“常常一方面是进攻者,而另一方面是一个在进攻下的受害者”,或者叫作“行为者和反应者”,“挑战的方面和应战的方面”。“最初的行为者的进攻是如此猛烈,以致受打击的一方未能进行任何有效抵抗就被征服或者被消灭了”,那个被征服者往往还处于原始的状态,“如中美和安地斯山区的那些脆弱的,显然是不可挽救的分崩离析的文明。”这种状况正如欧洲人踏上美洲和澳洲时,那里的印第安人和土著人。

还有另一种情况,被一时战胜的失败方,有相当之社会文明的基础,那么考察一个被征服文明所采取的反应,这个反应最显著的形式是“以暴力反击暴力”,“历史上充满了这种例子,一个军事上处于劣势的方面,由于掌握了进攻者的军事技术,就得以进行同类的还击。据说俄国沙皇彼得大帝当他的军队在纳尔瓦被瑞典的查理第七击败时,曾经说过:‘这个人将教会我们怎样去击败他。’事实是查理教了,彼得学了,于是查理被打败了。”

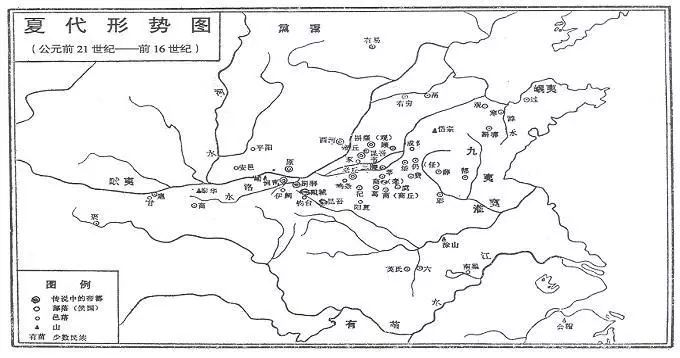

这在中国古代史上也可以找到印证,如夏商之间,最初是夏强商弱,最终是商打败了夏,《史记·夏本纪》载:“桀走鸣条,遂放而死。桀谓人曰:‘吾悔不遂杀汤于夏台,使至此。’”商汤曾是夏的阶下囚,但最终灭了夏朝。在殷周之际,周文王这个西伯,也是殷封的,纣曾“囚西伯于羑里”,西伯向纣王献了“有莘氏美女、骊戎之文马,有熊九驷”,“纣大悦,曰:‘此一物足以释西伯,况其多乎!’”乃赦西伯,赐弓矢斧钺,使得征伐。原来是殷强周弱,结果是武王伐纣,打败了商纣王,这也是弱者战胜强者的例证。春秋战国时期,秦起于西北,强者在三晋与齐鲁,结果是秦战胜了六国。再说项羽和刘邦,在鸿门宴上,项羽是强者,刘邦是弱者,最终却是刘邦战胜了项羽。在中国历史上这一类案例太多了,东汉末,袁绍是强者,曹操是弱者,官渡之战曹操打败了袁绍。这也就是老子所言:“天下之至柔,驰骋天下之至坚。”也是《周易》讲的柔弱克刚强的哲理。总之,强弱的关系要辩证地看,事物都会向其对立面转化。事实上中国革命的最终胜利,也是帝国主义的侵略使我们民族觉醒,最终在自己的土地上打败了日本侵略者和美帝国主义扶植的蒋介石政权,建立了伟大的中华人民共和国。

作者还讲到,“在巴比伦军人手下的古代叙利亚战败者最后把主动权从他们的压迫者手中夺回的那种反击,是他们的压迫者所始料不及的。”“叙利亚人为了致力于在周围异邦人中间散布其文化影响,为了保持叙利亚社会的完整性,就发生了叙利亚人一群群地散居各地的情况。在犹太和其他被连根拔起的民族历史里,同样的目的更多地表现于把本身和外界隔绝的相反的政策上,为了对待欺压而把自身和外界隔绝起来的办法是反作用的另一种类型。这种反作用产生的角度和所回答的那个角度是不同的。”今天欧洲的难民问题,还不就是这种历史场景的重现。这种反抗方式的另一个典型例证便是犹太人,我先把古代犹太人如何被迫散居于世界各方这个话题放一放。“西方文明和各方面的关系”之第五小节,题为“近代西方和犹太人”,作者称:

近代西方人由于犯了两个不能拭去的丑恶罪行而给自己打上烙印。一个是从非洲用船装运黑奴到新大陆的种植场去劳动;另一个是消灭犹太人在其欧洲故土的散居体。西方世界和犹太区之间接触的悲剧性结局是原罪和一种特殊社会环境的结合之间的相互作用的后果。

犹太区是一种例外的社会现象,犹太人就是在犹太区这种形式中和西方基督教社会发生冲突的。它是在其他形式中都已绝迹了的文明的一个变成了化石的遗物。犹太区是从古代叙利亚的区域性国家而来的,……结果是犹太的各姊妹社会集团已经失去了它们的身份以及它们的国家状态,而同样的挑战却刺激了犹太人为自己创造了一种新的共同生存的方式,他们以这种方式在异方人占多数并在处于异方统治之下的情况中把他们的身份保持了为一个散居体(离散),而在失去他们的国家和乡土后设法继续活下来了。

《历史研究》(插图本)

[英]阿诺德·汤因比 著

上海人民出版社

2005年4月

社会集团纯一性的理想是西方基督教社会对其中的犹太异方人特别不客气的政治动机,这种理想在时间进程中由于经济和社会的发展而加强了。

汤因比把这个历史进程分成了三个阶段:

在第一阶段,西方基督教社会为一个犹太人散居地所侵,这个散居体由于以最低限度的商业经验和商业组织提供了一个粗鄙的社会而在西方找到了一条谋生之路。”“在时代的进程里,西方非犹太人的意志向犹太人的这种经济目标越来越热衷,获致了动人视听的报酬。在西方史中,达到这种社会近代性的标记是自己能做夏洛克的全部工作,因此急于把夏洛克排挤出去。(其实德国希特勒当年反犹太人,甚至把犹太人集中起来加以屠杀,无非是看中了犹太人手上的财富。迫使在欧洲的犹太人,只要希特勒魔爪所到之处,便四处流亡,那时上海也收留了不少犹太难民,聚居在虹口区。)

在第三幕中,一个现已确立起来的非犹太人资产阶级已变成了这样的犹太人经济艺术的老手,以致他们的败于犹太人之竞争的传统恐惧,已不再强制他们放弃重新使用犹太人的才能为他们的非犹太人的国家经济服务的这种经济利益了。……在这个阶段上, 犹太人问题也许会被认为可以在犹太人和基督教徒的社会集团通过出自双方自愿联合的相互融合中找到解答。但是这种希望落空了。……很快的进入了第四幕。

在西方,非犹太人和犹太人之间在法律上的障碍,由官方除去之后,在他们心理上的障碍却继续存在着,仍然有一个无形的犹太人居住区,西方非犹太人继续把犹太人限制在这个范围内,而犹太人这一面,也继续把自己同西方非犹太人隔开。在西方社会里,犹太人觉得在各种微妙的关系中仍然是被排除的人;而非犹太人则觉得自己仍然面对着犹太人中间一种出自本能的共济精神的一种敌意,这些犹太人锐意要求,但不愿付出应该平等地归于统一社会的所有成员的利益。双方都继续遵循着一种双重的行为标准——一个较高的标准用来对待自己的秘密社团成员,一个较低的标准用来对待属于假定已不复存在的社会栅栏彼方的名义上的兄弟公民。

不论什么地方,如果当地人口中的犹太人成份对于非犹太人成份在数字比例上有少许急剧增长,就有反犹太人运动的复发,从这里就可以看出两个社会集团之间关系的不稳定。……如德国国社党人所实行的对犹太人的“种族屠杀”用不着在这里絮谈了。实事是正如其骇人听闻一样的声名狼藉, 并构成了也许是历史上无与伦比的在一个国家规模上的一次罪恶展览。

近代西方民主主义是同时从两侧来攻击西方世界中的犹太人散居体的。它在以其魅力引导西方犹太人的同时,以其压力驱使他们发明一种属于他们自己的民族主义,这种民主主义,那就是犹太人的复国运动。……犹太复国运动者从纳粹那儿受到最骇人听闻的迫害的翌日,竟会立刻牺牲巴勒斯坦的阿拉伯人来显示犹太复国运动者从纳粹党人施于犹太人身上的苦楚中学到的教训,不是禁而不犯那些曾使他们成为受害者的罪行,而是轮到他们来迫害一个比他们更弱小的民族。以色列的犹太人并没有步纳粹党人之后尘到了把巴勒斯坦的阿拉伯人灭绝在集中营或赌气室的程度;可是他们确已剥夺了他们中的大多数人,即五十多万人的土地,这些土地是他们和他们的祖先世代占有并耕种的,还剥夺了他们在逃往中无法携带的财产,因而使这些阿拉伯人沦于贫困,成为“二次世界大战中被侵略军逐出家园的欧洲人”了。……以色列人的将来究竟如何,只有到将来才会知道。周围的阿拉伯民族看来是下定决定,要从他们中间逐出闯入者的;而在“新月沃地”中阿拉伯民族在人数上远远超过以色列人。无论如何,就目前来说,他们在人数上的优势还远不足以抵消他们在精力和效率上的劣势。

况且,一切问题现在都变成了世界问题。……就美国而论,到目前为止它的巴勒斯坦政策决定因素是它的人口中的犹太人成分和阿拉伯人成分之间的在人数、财力和影响等方面的巨大悬殊,和美国犹太人相比,美籍阿人是一个几乎可以不计的数目,即使把那些属于黎巴嫩基督教徒来源的阿拉伯人也算在内。在美国的全体公民中,犹太人集团掌握着和它的人数在比例上不相称的一股政治力量;因为他们集中在纽约城,而在美国国内政治的选票竞争中,这是一个关键性的州中的一个关键性城市。但是狡猾的非犹太人美国政治家的盘算,并非像一些同样狡猾的观察者所自信的那样是美国政府在第二次世界大战刚刚结束的紧要关头的几年中给予以色列的支持的完满解释。……美国人觉得他们自己能体会欧洲的犹太人在纳粹党人手里所受的罪,因为别的犹太人在他们的日常生活中是熟知的人物。并没有熟知的阿拉伯人使他们深信巴勒斯坦的阿拉伯人的苦难;而“缺席者总是错的”。

一百五十年前汤因比上述深刻的分析议论,虽然讲的是历史,它与今天美国的政策,和特朗普的所作所为何其一致,这一百五十多年来历史发展的线索至今还在继续。

在第三十三章“同代文明相接触的后果”中,讲了两个问题,一是进攻胜利的后果,二是对于社会体的影响,这个影响反映在二个方面,一是在进攻者社会的内部,二是反映在被侵略者社会的内部。

先说第一点,作者说:“一个进攻胜利的文明所付出的社会代价,乃是在进攻者的社会内部无产者的生命泉流中渗入了异族牺牲者的文化,以及离心离德的无产者和少数统治者之间早已存在的道德上的鸿沟的相应扩大。”这个情况我们可以从美国目前国内状况得到印证,诸如美国境内的无产者大多都是具有异质文化的底层民众,如黑人以及穆斯林,同时统治者内部的矛盾也日益尖锐化了。

第二点,“胜利的进攻对于一个被侵略的社会体来说,其影响就更加复杂了,而危害也并不稍减。一方面,我们会发现,一个文化因素在它的本土社会内本来是无害或是有利的,但在它所闯进的另一社会体中,却很容易产生意外的、极大的破坏作用。这个规律总结为一句谚语:一个人的营养是另一个人的毒物。另一方面,我们将发现,一个孤立的文化因素,一旦成功地在一个被侵略的社会内扎了根,它就有把同源的其他因素带进来的倾向。”

“我们还看到了西方社会的特殊政治制度的冲击强加于其他社会的一些悲剧。”“入侵的各种文化因素并不像人们想象的可以彼此分割而是一个跟着一个来的。”“在那些接触中,被入侵的社会曾经成功地鸡腿了入侵者的进攻,不让它取得哪怕是暂时的逗留,而在另一种情况下却遭到了失败。”这实际上通过意识形态和政治制度的渗透,达到颠覆整个被侵略者的社会生活。

第一次世界大战期间,英国的亚丁保护国的部分领土曾被萨那的伊玛目一亚哈雅所占据,在二十年代,英国派了一位使者到亚丁,想劝说伊玛目和平地归还这块领土,伊玛目和这位使者有一大段谈话,恭维了伊玛目的新式军队的威武外表以后,有一段对话:

“我想象你也准备采用其他西方的制度吧!”

伊玛目笑一笑说:“我不准备。”

“真的吗?这倒有意思,请问你的理由?”

“我想其他的西方制度我是不喜欢的。”伊玛目说道。

“真的?什么制度,举个例子看?”

“呃,譬如议会吧。”伊玛目说。“我要自己的政府,这个议会可能怪讨厌的。”

说到这个,英国人答道,“我倒可以告诉你,议会代议的责任内阁,并不是我们西方文化不可或缺的部分。您看意大利,它就取消了议会制度,而它照样是西方列强的一员。”

“还有是酒精饮料。”伊玛目说道。“我不要这东西介绍到我国来,侥幸得很,目前我们这里几乎还不知道酒精是什么?”

“当然是这样。”英国人说:“不过,提到这点,我也可以对你说,酒精也不是西方文化的必不可缺的附属品,看美国吧,它不喝酒精了,它也是西方列强之一。”

伊玛目又笑一笑,好像表示不必多谈了:“无论如何,我不喜欢议会、酒精,以及这一类的东西。”

“这故事的真意在于伊玛目具有洞察事物的慧眼,而意志还是很软弱。伊玛目让他的军队采用西方的初步技术时,他已经启动了初看似是渺小而结果却是很重大的事;他已经开始了一个文化革命,使他们终究穿上整套现成的西方服装,来遮掩他们裸露的身体。”

《历史研究》(世纪文库)

[英]阿诺德·汤因比 著

上海人民出版社

2010年1月

酒精不过是西方文化生活的一个象征,如今天美国的好莱坞电影,因为如果你引进了西方的军事方式来训练你的军队,而在其他方面保持原样,这是空想。这在彼德式的俄国,十九世纪的土耳其,和美赫麦德·阿里在埃及,都得到了证实。因为不仅是一个西方化了的军队,需要西方化的科学、工业、教育、医学;就像军官本身也受到了一些和专业无关的西方思想——如果他们出去留学学习本行知识的话,那就更其如此。这三个国家的历史都出现了由一批军官领导的“自由主义”的革命怪现象。俄国在1825年有“十二月党人”的革命,埃及在1881年有阿拉比领导的革命,土耳其在1908年有统一与进步委员会的革命。前二个都失败了,最后一个没有失败,但不到十年,也遭到了毁灭。

汤因比没有讲到远东的中国,其实清朝的灭亡,始于袁世凯的小站练兵,企图训练一枝西方化的军队来维护自己的统治,各地的督抚也纷纷效仿,派人到西方学习军事技术,建立新军,没有多久,首先起来要打倒清王朝的是各地新兵发动的辛亥革命,最终是袁世凯的新兵逼清朝的宣统皇帝逊位,他做了中国历史上第一个大总统,不久他因为称帝而失败了。我想汤因比这个分析还是有道理的。

希罗多德在他的史书序言里,提出了关于欧罗巴与亚细亚的传说有其意义和重要性,因为它使欧罗巴和亚细亚作为对立和争雄的实体传播开来,至今我们的地图上还把绵亘不断的乌拉尔山脉作为欧亚二洲的洲际界线,一边是西方文化的代名词,另一边则是远东之东方文化的代名词。一部世界史,也就是西方文化与东方文化之间的对立和争雄的历史,且双方在争雄过程中,各自都有自己特色的国家联盟关系,当然这个联盟关系的成员也在不断变动中,各自强弱对比也在不断变动中。我想也许这就是我们解剖世界历史和现实之相互关系,以及推动全球化不断发展的一把金钥匙。换一句话说,也就是究竟是美国优先,还是一带一路推动全球化发展成为挽救人类命运共同体的一把金钥匙,其中的是非得失让时间和历史来证明。我希望这是一个和平的进程,是求得和平共存的一个进程,让各国人民用实际行动来选择的渐进的过程。

发表评论