★

关于《简明春英史》

《简明春英史》是诗社第一部(也是现在能看到的唯一一部)社史,记载了春英建社之初至2008年的历史,具有极高的史料价值。作者陆溟,即任君。我们“春英何处”的一系列资料就是以《简明春英诗》为本搜集的。

本期推送内容

本期推送的春英史主要包括春英史观、春英的萌芽时代(1998-1999)、理想时代(1999-2001)这几部分。关键词有建社、珞珈五子、凤凰结构、九九创作群、社诗等。主要人物有韩聃、萧乡、张军、赵耿等。

简明春英史

1.概述

1.1引言

春英诗社的第十一任社长在公元二零零九年也就是春英的第十一个年头,开始为十年社刊总不出现而焦急不已,而篡改了两句陆游的诗说:“十年社刊重出日,家祭无忘告乃翁。”从这个句子我们能够推测的是,他们,包括我们,对这样一个十年的总结是望穿秋水的。

因此,无论我们怎么回顾历史,客观地臆想也好,随意地杜撰也好,我们都能够很深情地说,春英的这一切,都始于十一年前的一场玩笑或者戏言。

上个世纪末发生的这件事件,对于当时的世界来说,或者只是一件小事,当然,这件事情的发展到目前为止似乎也没有惊天动地的趋向。但是,作为十年编年的起始,我们不能忽略的是在这瞬间迸现得火花,或许会产生极其美妙的后果。这件事情将会在后面的叙述中出现。现在我们不妨回头分析一下这一系列事件的历史意义。

对于当今的春英来说,它的历史只有十年,不过是弹指间而已。但从另外一个角度看,九世纪的杜甫究其一生也不过写了一千多首诗。对春英的数据进行统计,存诗最多的几位也大概写了几百首了,也就是在信息爆炸的时代,十年可以当成三十年来看。从这个意义上说,便有修一修史的必要了。

而且,这十年折射的是人类历史的几千年。一滴水可以看见太阳,我们应该承认如果不是外部的环境,以及几千年前安排好的宿命,春英这样一朵小小的浪花也将不复存在。

1.2总结的开始

读者或者会对上面的说法产生很奇特的宿命论的感觉,抱有这一类世界观的论者主要出现于这十年的后期。前人们还没有很多的材料来进行总结,但是后面便有了许许多多的材料。随着这些材料的不断出土,春英的印象在不同的研究者眼中就像是春英诗社第十任社长的情绪一样,总处于不断的变化之中。

在笔者的印象中,最早对是春英印象进行总结的是春英著名词人孤鸿子。最早的文献可以追溯到公元二零零三年,发表在当年的老社员离退休学术研讨会上。这一个学术活动在之后的每一年都会举行。顺便在此加一句,最需要感谢这一学术传统的是小观园。孤鸿子们作为第一届老社员离退休学术研讨会的主要与会者,在此次会议上做了名为《谁解连环》的重要讲话。讲话使用的是饱含热情的钱氏手法,重点回忆了那些挥而不去的点点滴滴。

这一传统被后来的另一著名才子它年梦称之为“罪恶的手”,这一罪恶的手在煽情的叶片中所捋落得露珠包括:木樨郡主,白头翁,红露,饮水,它年梦,丁芙蓉,包括后来的烟棹,这些回忆录式的文章是我们回顾这一段历史的重要依据。

除此之外,我们不能不提几篇著名的文学作品。

第一位便是春英的通天教主韩聃,作为春英人士中使用马甲最多,涉猎领域最广,影响最为广泛的一位大才子,他的某些作品也开创了春英的隐射文学,在这一方面最受其影响的有饮水和红露,而其挖坑不止填坑无望的作风,更是直接为后来的白头翁模仿,创造了大量的烂尾楼。韩聃现存的最著名的故事当属《花守千年》,许多人都可以在这篇后现代意识流还带有中国古典诗歌意味的作品找到熟悉的身影。

其次便是春年最为年长之一的萧乡,他游离在网络和现实之间,用着理科生的思路和文科生的感觉生活着,一切风轻云淡,喜欢在不经之间流露他那满肚子的回忆。最典型的代表作就是《黑白子的故事》。这一篇故事曾经发表在起点上,很有文献价值。

还有就是白头翁的《春英故事》以及红露的《风月外史》等,以及许多人的博客。在此便不赘述,在后文中的出现也不注明出处了。

1.3 春英史观

梳理这十年的事迹委实不是一件容易的事情,而要理解这一切更是费力。笔者在动笔写这一段历史时,对究竟在何处着笔着实苦恼。如果仅仅是简单地罗列史实,且未免不合笔者的本义。而怎样看待这样十年的历史,怎样对这写事件进行扬弃,进行学习借鉴,才是我们进行总结的意义所在。

在这个问题上。其实私底下还是有很多人对此作出评价和分析的。以笔者所听到的材料而言,韩聃,蜉蝣,三皮等人的看法很有代表性。在此,试做一简介。

韩聃的认识可以分为前后两段。前期的韩聃认为,春英的出现适应了历史的潮流,因此也有必要要求春英的人士抓住时机,努力做好做大,屹立于中国诗词之林。这一价值观直接导致了韩聃时期的行事风格,积极而富有理想主义,也导致了春英的第一个繁荣期。后期的韩聃则醉心于各种古怪诡异风格的尝试,带有末世主义的颓唐风格。这一影响到底是为什么,又有怎样的影响,到目前还没有定论。

蜉蝣则带有典型的中期风格。一方面蜉蝣继承并发扬了韩聃的积极作风,另外一方面又无法理解春英的进展。对此,蜉蝣疑惑并迷茫着,因此他的春英史观有着典型的宿命论风格。这不仅仅是蜉蝣个人,相似的还有白头翁的三代论等等。

三皮的观点则带有政治经济学的味道,对春英的理解和预测都比较到位,但是,问题在于他的认识对事实毫无作用。对此,有人曾经评论说,三皮的认识就像他让人们知道从武汉到拉萨应该上一个很大的坡,而究竟怎么上这一大坡,我们就不知道了。

三皮的观点主要包括两点:一是春英的出现其实是上世界末文化氛围所造成的。随着上世纪的经济发展和社会进步,人们的生活逐渐稳定。对于学生而言,像前人一样忧心时局似乎显得不是那么必要。而在漫长的大学生活专心于枯燥的学业和不可掌握的前途,一样不可思议。而随着文化运动,人们开始反思对古典文化的认识,就与百家讲坛,国学班一样,春英的出现也是一样的背景。

而是春英的发展受信息技术的支配。春英的出现在网络和手机刚刚在中国兴起的时代,以当时的信息运载量来说,诗词刚刚好。但是随着信息技术的突破,诗词这样小信息已经不能满足习惯了大信息量的新一代年轻人,而且诗词的速度也不合于越来越快的信息速度,所以在三皮看来,要重现诗词的时代是不可能的了。

当然这些观点属于一种尝试,笔者也并不都认可。这一点会在后面的论述中重申。

2. 几点说明

2.1所有的人名均使用最常见的笔名,若非太过陌生,一般不作说明。

2.2本文所论述的时间段始于1998年,到2008年,也就是说只讲到2007年入社的社员。

2.3由于笔者材料不足学识简陋,有不足之处,请多为指出。

3. 1998-1999:萌芽时代

对于1998年来说,这一年站在二十世纪的尾巴上,发生的的许多事情都在不经意之间影响着世界。这一年,在长江流域爆发了百年不遇的大洪水;此时的湖南,后来的西鄙人正在享受高中第一天的新鲜,而韩聃则已经在武汉水利水电学院度过了他的第一个年头;而后来的烟烟同学大概还在武汉的某小学牙牙学语。时间说起来并不遥远,但对于我们现在而言,且很多已经遥不可考了。

这一年的12月18日,春英诗社宣告成立了。当然,这是历史所载的只言片语,其时究竟如何,恐怕便是当事人也并不记得,而其后来所发展的趋势,更是创始人所料不及的了。

历史,常常都是这样。

3.1 题解

对于春英而言,让研究者十分感兴趣的不仅仅是春英何时何事成立,更令人猜测不已的是春英这个名字从何而来。相对于国内其他几家诗社,春英的名字显得颇为另类。有评论认为:“春英这个名字很容易让人想起类似于怡红院的所在,是在不能和春英的本质相符合。”而反驳者则认为,春英这个名字极富有春英特色:在语义的多重性、丰富性上极具有特色,很好地反应了春英的本质。

对此,现在可见的官方记载说,春英的名字取自去“春城无处不飞花”(平心而论,春英这个名字还是要强过于春花的)。武汉大学又向来以樱花著称,而英字暗暗谐音樱,故名春英。这一说法令人疑问的地方在于,春城一句诗来得毫无道理,而且更重要的是,春英成立于武汉水利水电学院,当时并没有划归武汉大学,用樱花来取名显得牵强。

另外一种说法则可见于韩聃等人的回忆,他说,春英的成立是和华中科技大学的夏雨诗社成立相关的。以春英来对仗夏雨,要显示的是武大学子的青春风范。此一说法也颇令人费解。首先,夏雨诗社成立于1981年,虽然是武汉地区的老牌社团,但是以这么老的社团名字来作为参照物,未免诡异。而且夏雨诗社定位于现代文学,与浪淘石相近,这与春英处于不同的位置,春英没有必要和夏雨来进行对仗。

因为,笔者认为以上两种解释都有暴发户发家之后攀扯家谱的嫌疑,都不甚可信。那么究竟真相如何,我猜测更有可能只是一时心血来潮。当然,这也只有笔者一家之言,仅供参考。

3.2 张军 赵耿

翻开春英的家谱,赫然写着春英的第一任社长名叫张军,第二任社长名叫赵耿。对于春英的后来人而言,张军这个名字更为陌生。而赵耿则甚至在2006年还出现过,此君此时已经在湖北省教育厅人事处任职。

无论如何,无论史料如何缺乏,印象如何模糊,这两个人都是绕不开的话题。而对于笔者而言,这一段历史除却零星的文字记录外,就只剩下韩聃、张维等人的回忆了。这样辗转的资料,当然是既不可靠的。因此,再次声明,以下的叙述大多处于笔者本人的想象,三分七分虚,读者姑妄听之。

(当然,历史学家们就是这样详尽的编造所谓三皇五帝的。这样才使得历史永远都有话题。另外,笔者希望有朝一日能够进行断代工程的考古研究,如果可以用同位素分析等高端技术的话。)

一般认为,是在1998年的12月,在经过一段时间筹划之后,春英诗社的成立大会在武汉水利水电学院成立。关于大会召开的地点,似乎是三教。当然也不排除在五教的可能。(对此两个名词不熟悉者可以询问在二区学习生活的同学。)

据当事人回忆,他们被告知当时春英的成立是在武汉水利水电学院的团委的大力支持下成立的,之所以说是大力支持,是据说春英的成立是煽动或者半强制了当时此所大学的大部分社团参加,因此,据知情人回忆说,当事人号称第一次参加回忆的人数居然甚至远远地超越了我党在上海的第一次会议。教室里坐满了人,后来的人还无法挤进教室。

当时的春英采取的是什么样的结构,现在已经不得而知了。不过,可以肯定的是,十年年之前的春英迥异于现在的春英。他们并不以弘扬传统文化为本,也不会在社团里吃火锅或者打僵尸。而且他们的诗词水平处于学习的阶段。笔者曾经在春英翻阅过这些发黄的史料,上面偶尔能够见到当时的诗。从水平上说,张军或者高过赵耿。

后来随着大多数人的厌倦以及领导人的兴趣转移,春英很快就进入了第一个衰落期,这种衰弱期在后面的日子里也常常能见,直到九九创作群的加入才使得春英真正地走上轨道。在1998年冬到1999年春这短短的几个月里,奠定了春英十年的沧桑。

张军此人已经不可考了,而赵耿则找到了他发挥得更好的舞台——这一舞台我们也十分熟悉,他在数年之后创办了一个名叫社联的组织,充分地体现了他在组织上的过人才能。赵耿此人富有才情,书法亦佳,曾于醉后狂书与书橱上,据说此厨尚存于社联。

3.3 萌芽时代

笔者试图将这一时期命名为萌芽时期。这一时期给我们留下了春英存在的物质基础和法理基础。这一时期的遗产包括:曾经第一大社团的风范,这一点对团委而言是极其重要的,而对社团的生存而言也极有意义;一间活动室,正是当年这一间活动室的存在使得诗社有了结社的基础;一张大桌子,现存在于春英活动室。仅仅从这些方面来说,就足以令后人们对这些先辈们感激不已。若没有这些东西,诗社可为家的理想和现实都无从谈起。

这一年的尝试,笔者无从猜测这些创始人的本意如何。在启动这样的一个开端之后便放手不起作用,这样的作风在其他社团是很少见的。或者那一年会是别样的故事,这些只好留给读者们自己去想象了。

4.1999-2001 理想时代

笔者很想用“年少轻狂,幸福时光”八个字来作为标题的,因为那的确是一个充满着理想的时代。韩聃说,他要将春英做成中国第一流的诗社;系之和清清则立志成为网络上的第一流诗人;而郡主则憧憬于将红楼论坛做成国内知名的品牌——她差一点,仅仅比刘心武早了一点。

如果说是赵耿他们搭起春英的屋子,那么, 1999年进入诗社的这批人则是最先使之充实的构件。这一批人不但完善了春英的结构,更重要的是,他们将自己与古典文化定位起来,从此确定了春英的航向。

在诗社遗留的片纸中,在仅仅残余的那本第一期春英里,这些名字用他们的大学生涯使春英终于成为春英:韩聃,翼如,系之,清清,雨沐,萧乡,李文娟,了青,云空,杨凌云……

4.1 珞珈五子

假如说上节所述的情形属实的话,那么1999年的春英领导人应该思考的事情自然是如何引进人才。这一点很值得后面的领导人学习。我们现在已经无从知道他们是如何地进行这些操作的:显而易见的是,他们利用一切手段招兵买马,来使年轻的春英避免夭折。这些手段包括正规途径的招新,花言巧语的哄骗,人情世故的利用。于是,很快就在春英打出了第一个旗号:珞珈五子。

笔者的记忆中,所谓珞珈五子是指:赵耿,翼如,于卫华,韩聃和系之。与后来系之的大姐大的形象迥异,此时刚入学的系之被称为“五妹”。这五人之中,翼如韩聃是同一级的,于卫华此人对于笔者而言,仅仅在春英第一期存诗数首。这应该是春英史上的第一次以这样的称号结盟。

另外一方面,诗社开始从各方面寻找教师方面的支持。正好此时珞珈诗社在一批老干部的努力下成立了。春英人及时地抓住这个机会,将珞珈诗社的张天望老师请为指导老师,名誉社长。另外还有赖海雄,黎佩虹等人都被请来撑腰。正是有这些指导老师的存在,使春英在合校之际顺利发展。

对此,后人有对联赞曰:“宇航张天望,国防赖海雄”用以表达后人的敬仰之情。

他们也开始了最初的诗词创作,其中翼如和韩聃尤其是富有才情的。翼如在后来担任了春英的学部部长,笔者有幸见过翼如的几首七律,甚得幽趣。于卫华则于春英第一期上存诗两首,是发表在湖北诗词或者诗词之友上的,显得颇为清新可人。而韩聃和系之,更为一代巨擘,这一点会在后面详细述说。

4.2 凤凰结构

在2006年之前入社的春英人都会听说过凤凰结构。所谓凤凰结构是指由韩聃为首的一伙人借鉴轩辕学社的结构附会各种传统元素而设计的春英结构。这一结构可以形象地表现一只展翅欲飞的凤凰。

在这一个设计里,韩聃将诗社分为五个部分,分别是,社长,学部,刑部,礼部和网部。

社长为凤凰的头部,方位为北,属水,意为带领春英的方向之人。社长之下设副社长以及润笔轩,作为凤凰颈部的羽毛;

学部居中,是凤凰的身体,方位为中,属土。对此,韩聃解释说土是万物生长的根本,而学部也是春英的根本。学部下属三个部门:翰林院,脂砚阁和京楚苑。翰林院负责诗词,脂砚阁负责红楼,京楚苑负责戏曲;

刑部居右,是凤凰的翅膀,方位属西,属金,主肃杀之气。主要掌管春英的纪律和刑罚,是内管家。下属三个部门:獬豸阁,碧简阁,藏经阁。第一个负责纪律,第二个负责社史的记录和编纂,第三个负责钱物和书籍的管理;

礼部居左,是另一只翅膀,方位居东,属木,主繁荣,主要负责对外的工作。同样下设三个部门:完璧阁,重点负责对外的交际,包括团委和赞助;丹青阁,负责宣传,包括海报和宣传板,这一个部门常常拥有春英最杰出的人才;斧月阁,负责后勤,历史上多为水院的男生担任;

网部为春英的尾部,原来设计为星杼馆,经纬堂等三个部门,不过由于从来没有健全过,说以再次提及意义并不大。网部居南,属火,设计者希望它能给春英带来别样的绚丽。

这一套设计直到2007年才被变革,而且基本的设置没有改变。可以说,以学部刑部礼部为主的三部九阁制度很好地完善了春英的结构。

某一时期的凤凰结构。现在的凤凰结构为:礼部下设流觞馆、点石斋、丹青阁;刑部下设獬豸阁、藏经阁、斧钺阁;学部下设翰林院、碧简阁、完璧阁。同时,各阁的功能有了很大改变。据现任社长马天舒透露,现在凤凰结构每年都会有调整。比如去年,点石斋从学部归回礼部,完璧阁归至学部。

作为研究者很难不对这一设计进行评价,但这个评价却是极其地艰难。从一方面来说,这个设计大体奠定了春英的脉络,另外一方面却使得春英陷进了神秘主义的泥淖之中。在后面我们可以看到,这一点使得春英产生重重危机。无论如何,韩聃这一设计使之当之无愧地成为春英的第一代精神领袖。

4.3 九九创作群

随着春英的正常化,以及创作环境的好转,许多的人被吸引进来,而且合校使得春英的面向更为广阔,一时诗词的创作繁荣起来,由于这一批作者多为九九级人士,可以称之为九九创作群。

其中的代表人物就是系之,清清,云空,杨凌云等人。他们繁荣创作的途径主要有两点:第一是以结社聚会的形式李互相交流,创造写诗的环境。以限时写为主要方法,据说开始时候不能者罚酒,后来发展到不能者罚醋。我们可以看到这一时期的诗很多都是这样的应制体;第二则是充分利用当时兴起的网络,在腾讯,天涯,六艺等诗词论坛上活跃,这一点以清清为代表。

当时诗词作品亦极富朝气,他们在游历了湖北省博物馆之后写诗咏赞越王剑,歌颂和平。他们这一代诗人关心国家大事,比如说在后期以凄迷出名的韩聃也写过呐喊式的黄河行,更不用说一贯激烈的清清了。总体来说,这一时期的诗词水平处于起步阶段,他们的风格并没有形成,还热衷于表面的东西,较为缺乏内涵。但是,其时感情饱满,富有有创造力,留下不少好作品。在第6节中我们将加以详细的说明。

4.4 诗社可为家

在这一时期不能不提的是萧乡和他创作的社诗。

萧乡,本名庄艳峰,据说是1995级的学生,其本科专业为给排水,硕士为土木。其为人娴熟平静,常混迹于网络上,近年留学于英国,据说要回国执教,但不见下文。萧乡为春英较老的成员,其存诗不多。其中一首便被选为社诗。

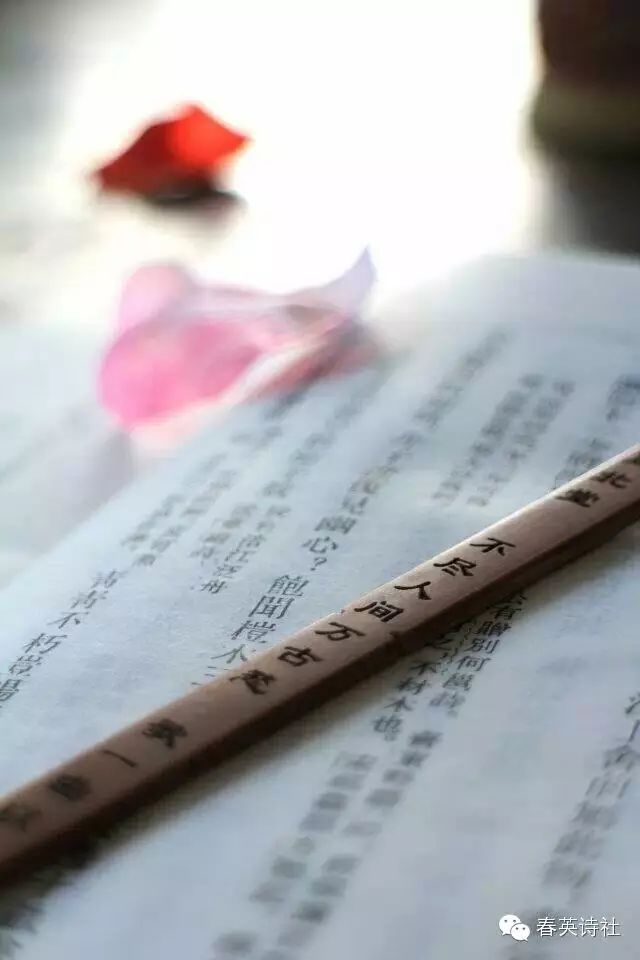

灯下论诗赋,霜中就菊花。异乡不寂寞,诗社可为家。

(此诗个别字有异文,此处依笔者的记忆。)

这一首诗的出现,春英的面目逐渐清晰起来。诗社可为家这一句更成为后来人们念念不忘的新条,成为了春英的精神。

萧乡还创作有《黑白子的故事》,也影射着春英的往事,有兴趣者可以自己查阅。

值得一提的是,萧乡的确回国执教了(而且是回到了武汉大学),现在我们能搜索到他的公选课《交通运输与区域经济》。大家可以去蹭蹭课。

诗社可为家。

异乡不寂寞

霜中就菊花。

灯下论词赋,

社诗

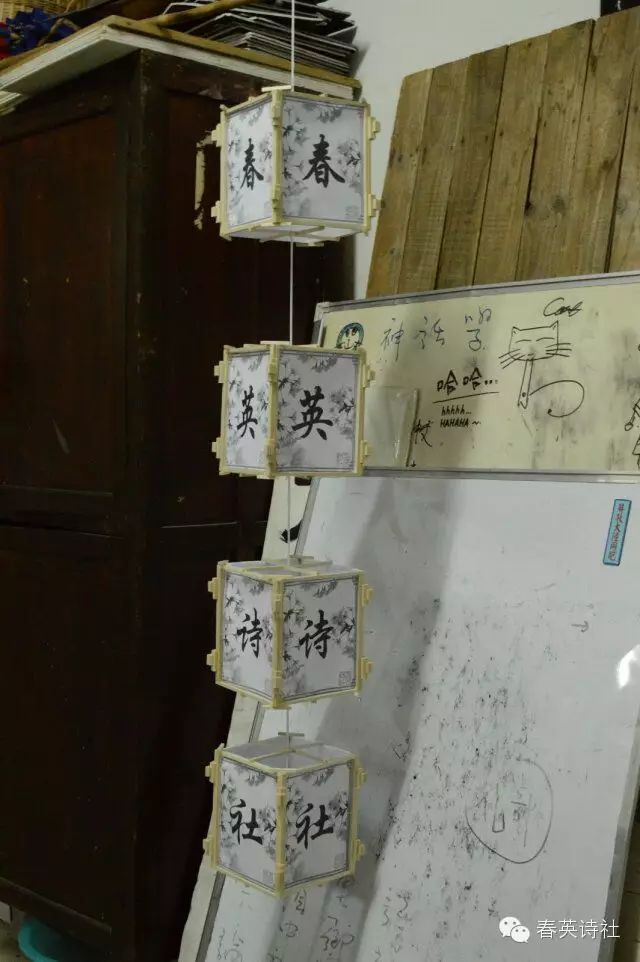

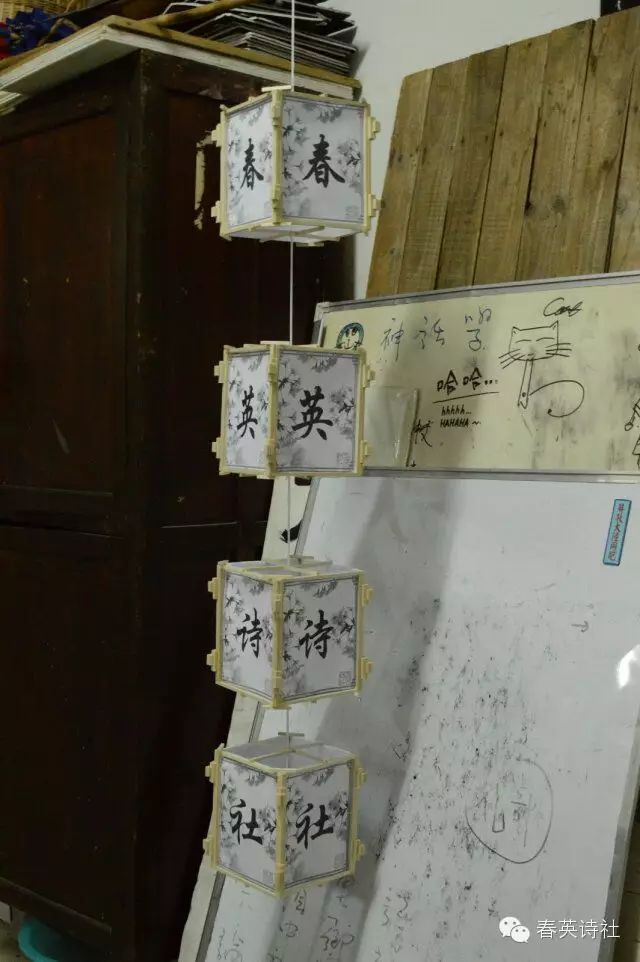

春英诗社

发表评论