文|青楼大茶壶

导读:1983年对南越王赵眜墓的发掘,是20世纪后期中国考古一次重大发现。受制于南方考古资料偏少、考古实物资料不足的情况,传统考古学研究对西汉初年的南越国政治、经济、文化的研究不够深入透彻。但南越王墓则出土了大量研究价值较高的考古文物,可以帮助研究者对南越国及相关文化有更深的了解,也与《史记》中的记载相互照应,并对历史文献进行了补充和修正。南越王墓的考古发现成果,起到了考古学提倡的“证经补史”作用,对考古学发展有较大的帮助。

南越国是西汉初年岭南地区的一个小国。司马迁《史记·南越列传》中花费整整一卷,从政治层面,对其发展历程进行了详细的记载。秦始皇时期,秦军征服了瓯越(即南越)地区,并设置郡守,将其纳入中央统治之下。

秦末,南越郡守赵佗趁秦朝统治濒临瓦解,无力管辖地方的时机,自立为王,封锁岭南通道,建立起独立的南越国。西汉建立后,南越国与汉朝的关系屡有反复,但最终归附汉朝。南越地区自此进入了稳步发展时期,直到汉武帝时期被西汉灭亡。

广告

人生最低谷时,冷艳女上司让他迎来人生新的机会!

×

尽管南越国仅存在了百年左右,被视为“蛮荒之地”,对中原王朝的兴衰也没有产生较大的影响,但南越国的统治时期,正是岭南地区逐步纳入中央政府管辖范围,并逐步受中原文化熏陶的过程,不同的文化在此时融合,并发展出新的地方性文化。

因此,这一段时期可以说是岭南地区政治、经济、社会文化转型发展的关键时期。如果能透彻分析南越文化,就能对秦汉乃至更大时代范围的岭南地区社会状况有更好的了解,也有助于进一步完善中国考古研究体系。

虽然如此,传统上对南越国和秦汉时期岭南地区文化的研究曾长期处于边缘地位,没有进行过太多深入研究。

究其原因:一方面在于传统的历史和考古研究主要集中于人口、城市众多的北方地区和江南地区,社会经济曾长期处于落后状态,甚至屡屡被历代王朝当作犯人流放地点的岭南地区很难得到历史研究者太多的关注,也很少称为考古发掘的对象。

另一方面,对岭南地区的历史研究,则受制于南越文化考古资料的稀缺。除《史记》《汉书》对其相对详细的记载之外,现存的详细记述岭南地区的文字史料极度缺乏,且大多着重于描写岭南居民未开化的一面。

而岭南地区的考古发现也往往不成体系,不足以对有限的文字史料形成补充。在种种原因影响之下,直至20世纪后半期,岭南地区考古进程和历史研究仍旧发展缓慢,亟需有说服力的考古发现来促进有关研究进程。二、南越王墓的考古发现历程及成果

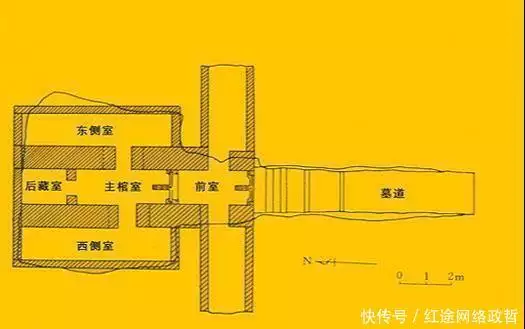

1983年,在广州市的象岗山处发现了一座大型陵墓,经考古确认,为前述南越国开国国君赵佗之孙,南越文帝赵眜的陵墓,后来发表了《西汉南越王墓发掘初步报告》。它总建筑面积为100多平方米,是迄今为止岭南地区规模最大、出土文物最丰富的彩画石室墓,且未被盗掘。

南越王墓的发现在当时即引起了历史学界的高度重视,很快对其进行了大规模的发掘,取得了众多考古研究成果,墓葬中共出土器物一千多件,涵盖各个方面,具有相当程度的考古研究价值。

广告

老婆把男子爸妈赶出家门,翌日小姨子对他说....

×

此外东侧室另有后宫妃嫔的诸多印章。这些印章乃至玺印的出现,表现出南越国君保持着较大的独立性乃至僭用帝号的状况;但据考证,“文帝行玺”为赵眜在世时自刻,也与中原王朝的谥号制度存在着一定差异。

玉器作为主要的装饰、观赏品,也占据了相当比例,种类包含玉璜、玉佩、玉舞人等,体现出较多的西汉早期玉器的特点,并且一定程度上融合了岭南地区玉器的特征,与其他地区的许多汉墓出土的玉器并不一致,体现了岭南文化的独特风采。

大量考古文物的出土,为西汉岭南地区文化的研究提供了大量所需的实物史料,在此之后,对古南越国秦汉岭南文化的研究蓬勃发展起来,从上述1983年发掘报告开始,仅知网上即有相关论文200多篇,表明有关研究已经发展到了较高水准。三、南越王墓的发现如何应用于历史学研究,发挥“证经补史”作用

广州南越王墓的发现,被誉为中国近代五大新考古发现之一。这不仅在于它规模宏大,出土了大量精美的文物,还在于它对长久以来缺乏实物资料的南越国和岭南地区文化研究起到了极大的促进作用,拓宽了中国考古学研究的广度和深度。

南越国加速了秦汉时期汉文化和岭南文化的交流过程。南越王墓的发现,更为这一观点提供了佐证。秦代处于镇守边疆的需要,大量戍卒长时间助手南越地区,来自更北地区的也就随之传到了岭南;南越国建立后,由于南越国相对独立于中央政府,驻守岭南地区士兵往往在当地定居下来,这些文化便不断在岭南地区渗透、扩展,使得岭南地区文化逐步交流融合,形成了自身独特的文化特征。

例如,南越国君的墓葬,既带有汉文化的“事死如事生”的厚葬特点,也一定程度上融合了楚文化、岭南文化保留传统人殉方式的特征。现在普遍认为,岭南地区在西汉时期处于青铜器、铁器并用的过渡时期,原因之一即在于先进的汉文化在岭南地区的传播。

考古学中时常提到的“证经补史”,意味着实物史料对文字史料可以起到实证和补充作用。从这一方面来说,南越王墓的发现,证明了《史记·南越列传》中的南越国的真实存在。南越王墓的考古发现,证明了南越国君存在僭越帝号这一现象,更好地说明了南越国作为远离中原地区的割据政权有中央政府若即若离的状态。

同时,南越王墓的发现对相关史书记载的南越国君世系进行了一些修正。《史记》《汉书》中记载的南越国第二代国君为赵佗之孙赵胡,但南越王墓实际出土的国君名为赵眜,与史书记载不符。根据《汉书》的记载,第三代国君赵婴齐藏其先帝文帝、武帝玺,则“文帝”就是南越第二代国君,赵眜、赵胡应是同一人,可能是正史记载或抄写有错误。现今的历史介绍大多采用了这种看法。实物史料的出土,对文字记载起到了一定的补正作用。

此外,南越王墓的发现,与文字史料相结合,对之后的考古发掘起到了一定帮助和促进作用。晋代《交广春秋》等书记载,三国吴国的孙权曾经发掘过南越第三代国君赵婴齐的陵墓;而在南越王墓发掘前不久,曾在岭南地区发掘过另一陵墓,该陵墓出土器物、规模等方面与赵眜墓相似,且与其他南越国时期大墓有明显的不同,并且有诸多盗掘痕迹。考古学家据此推定,这一陵墓很有可能是赵婴齐的陵墓。独评:

总体来说,对南越王赵眜墓的发掘取得了较大成果。通过考古发掘,获取了大量的实物史料,将秦汉时期岭南地区的社会经济展现得淋漓尽致,也促进了对岭南地区进一步的考古勘察和历史研究,改变了传统相关研究不受重视的状况。南越王墓出土的文物与原有的一些文字资料结合起来,对历史文献进行了佐证和补正,有助于相关研究获取更多的史料支持,论证更严密,研究成果更具说服力。因此可以说,南越王墓的发现,正是考古学“证经补史”的一大体现,在考古发掘获取的实物史料推动下,相关历史研究也得到更好地发展。参考文献:

广州象岗汉墓发掘队《西汉南越王墓发掘初步报告》,《考古》1984年第3期,222-230页+289-292页

麦英豪《象岗南越王墓反应的诸问题》,《岭南文史》1987年第2期,20-36页

卢兆萌《南越王墓玉器与满城汉墓玉器比较研究》,《考古与文物》1998年第1期,43-49页

罗涵、李琳娜、丘志力、李银德、陈灿强、龚盛玮、崔亚平、麦志强《西汉早期出土金缕和丝缕玉衣部分玉料材质及其加工工艺特征管窥》,《文物保护与考古科学》2012年24(02),61-73页

发表评论