《发现夏朝》于2018年元旦正式出版发行,首批印刷5000多册,到2018年的年底,基本售馨。《发现夏朝》在刚一出版时,就有许多热心网友给出了很高的评价和期望。伴随《发现夏朝》出版发行,我们自发组织的12人旅行考察团于2018年3月又到埃及进行实地考察,笔者又获得一些新的材料和发现。

在《发现夏朝》出版之前,部分零散内容的埃夏论已经在网络上传播过几年,已经引起了相当的争论。有一些人还在笔者的微博上发消息,用“政治不正确”来威胁,声称要重回一次文革,将把你如何如何。

然而回顾2018年中国学术界动态,有几大信号已经表明中国学术界真的在“转向”了!

第一个信号:中国考古队进入埃及

2018年10月23日,笔者受邀参加在成都举行的中国第二届考古学大会,在夏商组专题讨论会发表报告,从玉璋起源和传播的具体细节入手,最后阐述了《发现夏朝》的主要发现和核心内容,引起与会专家们的震动。实际上在考古大会开幕式上,社科院学部委员王巍就预告了大会第二天他将去埃及签署考古协议。2018年11月1日,中国考古队正式进入埃及,开始挖掘卢克索的孟图神庙。与此同时,中国科大考古队进入伊朗,由河北师范大学、南京大学和湖北省文物考古研究所三家单位组成的联合考古队进入巴基斯坦。中国科大考古队在出征之前,邀请了社科院易华研究员进行了一次讲座,易华说:我国著名考古学家李济先生开创性地归纳了殷墟商代文化的六大特征,即制陶业新发展、青铜铸造、文字系统、大墓及人牲、战车和石刻。易华研究员认为这六大特征中有五项是外来因素或是受到外来因素(中东)影响的结果,

第二个信号:唐际根等专家联合揭开殷墟古DNA公案

2019年1月,唐际根等几位专家联合揭开了将近20年前的殷墟古DNA公案始末。当年对唐际根选送的殷墟人骨进行测试的两位美女,因为在会议上如实报道殷墟人骨属于“西亚类型”,结果遭到“政治不正确”的不公正对待,两位美女的学术生涯也基本被断送,而中国古DNA研究更是遭到了“灭顶之灾”。迄今中国商周秦汉的古DNA研究仍然是一个雷区,笔者期待中国分子人类学界能够站在民族融合的客观事实基础上,在基因问题上实事求是,还原真相。

第三个信号:《历史研究》期刊对2018年“夏信史”热点进行年终回应

“新古史辩”微信公号发布了陈淳的文章:“论文推介 ‖ 从考古学理论方法进展谈古史重建”,其编者案说:

时值新春佳节,《历史研究》2018年第6期刊载了陈淳先生大作,经期刊网发布。之前,我们已推送过先生多年前《文史哲》上相关古史重建的大作。后出者精而新,这篇文章更为翔实深入系统。因为上古史研究受“二重证据法”影响太深,2018年“夏”为信史说烽烟再起,成为一大热点,这篇文章是年终一个重量级的回应。陈先生的主张也是我们新古史辨一直坚持的理念。我们相信,陈先生雄文在《历史研究》的发表,标志中国上古史研究的一重要转向,一个重视科学求真,理论多元繁荣的上古史研究时代悄然来临,将由此融入世界史学的大潮。

这个编者案很有意思,要说2018年“夏”为信史说热点,当然首推《发现夏朝》的出版发行,因此笔者理解这个“年终重量级的回应”当然就是对《发现夏朝》“埃夏一体论”的回应。但是学术界好像仍然放不下高傲的架子,还在犹抱琵琶半遮面不愿意直接提《发现夏朝》名字和“埃夏一体论具体事实,但是其提到“标志中国上古史研究的一个重要转向”和“融入世界史学的大潮”无疑是对2018年《发现夏朝》出版的一个积极回应!其实这也标志着,继中国考古界先行一步“转向”之后,中国史学界也开始了“转向”!

陈淳先生的文章很长,无论该文是否是对《发现夏朝》的一个回应,但该文很多内容确实是可以被识别认为是对《发现夏朝》的回应。小编这里摘录一点内容。其文章摘要说:

强调历史文献与考古材料相结合的“二重证据法”常被认为是中国古史研究(尤其是上古史重建)的特色,但是将两类证据不加区别、缺乏审视地“结合”却会产生问题。考古学与历史学在研究对象、方法和擅长解决的问题上差异很大,因此两者应该是信息的互补关系,而非对具体时间、事件和人物的印证关系。随着理论方法的进展,当代考古学已经能从生态环境、技术经济、生存方式、社会结构乃至意识形态等角度进行比较全面的历史重建,而历史学也已从单纯地关注政治史转向社会史、文化史等整体史研究。史料分析者要重视文献批判精神,并明白史料和考古材料一样都是历史的产物而非历史本身。研究者应认识到当代偏好和价值取向对古史重建的影响,区分“真相”和“看法”之不同。当下上古史研究亟待突破“二重证据法”的窠臼。采用考古学和历史学的新范式进行多学科交叉与信息提炼、整合和阐释,应该成为21世纪古史重建工作的必由之路。

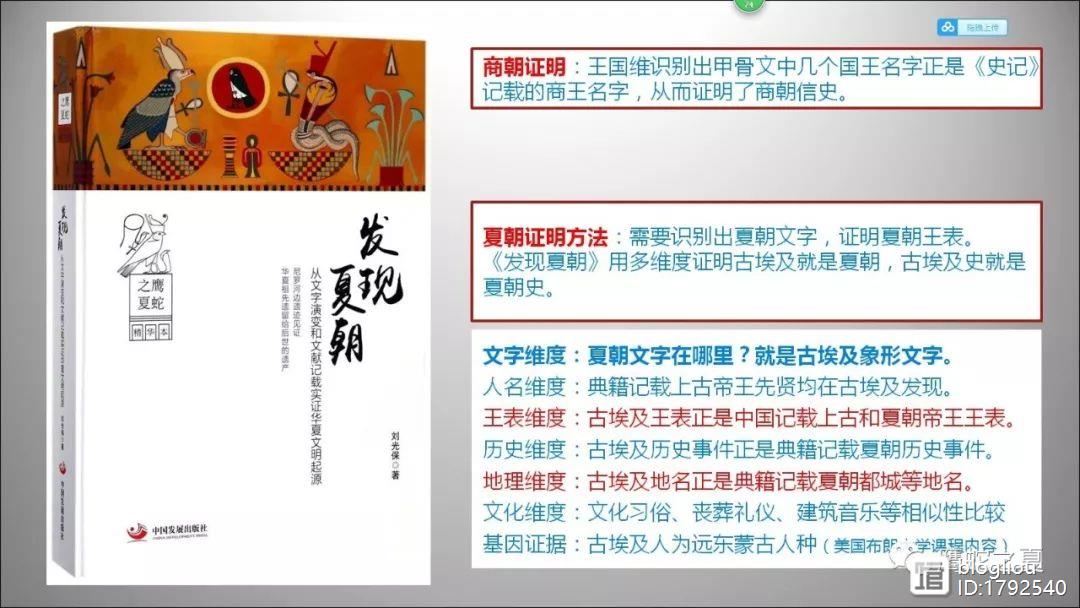

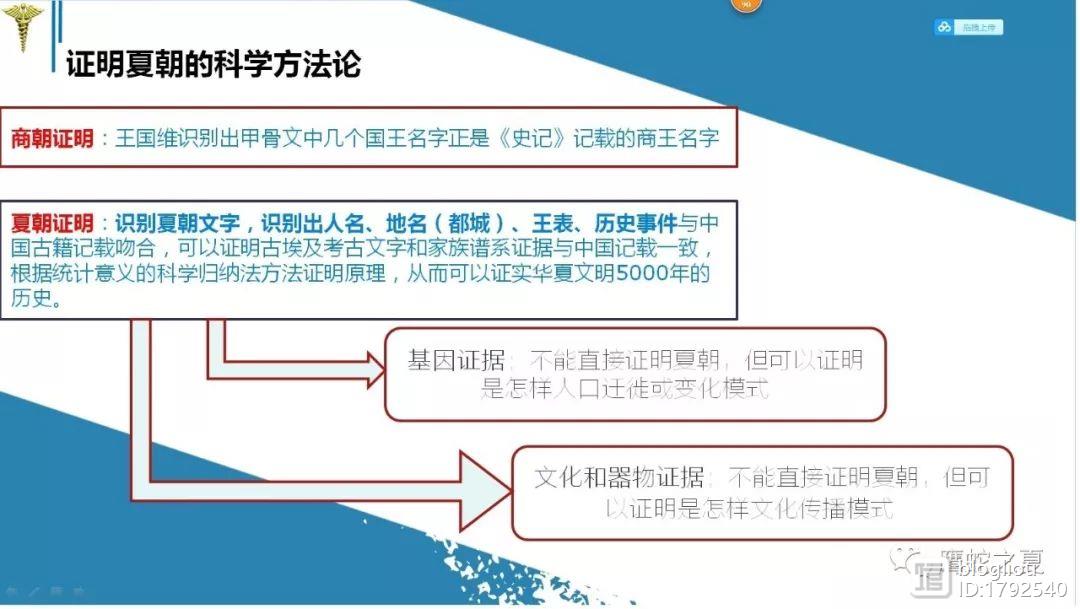

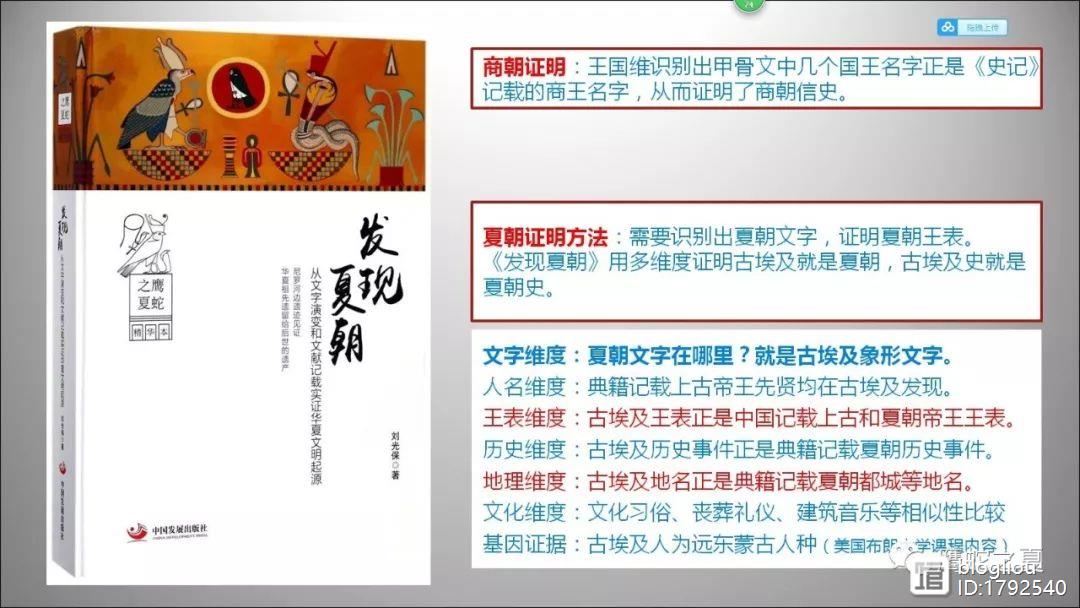

这个摘要重点是讲历史研究(尤其是上古史重建)的方法,重点是对“二重证据法”的反思,所谓“二重证据法”,就是用考古发现的文字证据来印证文献记载的证据。作者强调不能把两类证据不加区别、缺乏审视地机械“结合”去印证。而这一点正是《发现夏朝》所依据并强调的。该书副标题:“从文字演变和文献记载实证华夏文明起源 ”就已经点明了全书是使用“二重证据法”。笔者在《发现夏朝》自序中说:

笔者采用了与王国维考证商王表时类似的用考古证据证实典籍记载的二重证据法,所不同的是笔者是拿中国古文字和历史记载资料与埃及而非中原本土的考古资料进行对比,文字历史等资料更丰富,经过综合对比分析,从而还原了夏朝王表、夏朝地名以及夏朝时期历史事件。

(《发现夏朝》使用的二重证据法)

属于发现的,肯定是“真相”,属于猜想的,当然是“看法”。《发现夏朝》之所以敢用“发现”二字,就是因为全书贯穿了一系列发现,而不是猜想的“看法”。这些发现当然会包含有很多时间、事件和人物的印证关系,这是利用二重证据法能够获得的基本而又坚实的印证。如果啥都没有印证,二重证据法就失去了验证意义。但同时笔者也强调:无论对埃及考古证据的解读,还是中国历史的记载,都有可能存在错误,对“二重证据”不能不加分析地机械去印对。笔者在自序中也表述得很明白:

综合中国各种古籍记载和埃及考古资料,有了更多的发现,从而能驱散迷雾,纠正一些中国记载错误问题,一段段顺藤摸瓜与拼接,终于使中国记载的夏朝王表(非古埃及实际全部王表)100%对应上古埃及国王原型,同时拼接上被正史遗漏的许多夏朝国王名字。从文字的相似性,到文字组合而成的人名,再到人名对应的王表,以及人物之间夫妻、父母子女等亲属关系;同一个国王所拥有的多个名字的关系;从王表对应到历史事件的对应和都城的变迁,这一系列连环证据,环环相扣,古埃及的历史与中国记载的上古和夏朝历史,存在不可能属于巧合的高度一致性。从文字比较和文献记载两个维度,根据多重交叉验证法和完全科学归纳法证明原理,可以认为古埃及就是夏朝,是能够得到证明的。通过把甲骨文、金文、篆文与古埃及象形原型对比,也发现许慎的《说文解字》存在许多错误。同时,经过两方对比,根据中国记载,也可以纠正埃及考古分析方面的许多迷惑问题。

对于中国历史记载的错误,也即对文献记载要保持批判精神,以及文献辨伪问题,陈先生的文章也有提到:

任何文字记录都是在一定社会背景下、为了某些人的某种目的而产生的,历史事件的记载也会在流传过程中发生改变。我们自己经历的历史有时也真相难辨,一二十年后就已说法不同,何况几千年前的历史文献更须进行梳理和判别才能谨慎使用。这就有赖于历史文献的批判精神。

其实《发现夏朝》重要意义不仅仅是证实了夏朝,更重要的是在分析“二重证据”的基础上重构了2000多年而非几百年的夏朝信史!陈先生的文章应该是看到了《发现夏朝》在分析“二重证据”基础上重构夏朝信史的努力。陈先生文章又说:

我们的基本认识是,新世纪的中国上古史研究应超越“二重证据法”的简单互证,更新范式,在跨学科基础上发挥历史学与考古学各自的特长,整合无所不包的证据和信息,并在理论指导下重建一部与文献有别的整体上古史。

是的,《发现发现》虽然是基于考古文字证据去验证中国历史记载,从科学道理和逻辑上来说,其实这已经是充分完备的科学论证结论。但笔者之所以敢舍弃那么多而花那么大时间和心血来进行文字二重证据的历史考证,其实在之前,确实已经有了很多跨学科的“看法”线索。笔者的第一大线索,确实首先是来自跨学科的分子人类学和全球文化比较学,让笔者窥探到全球文明同源和华夏文明起源的内在天机。而其后罗灵杰先生的《跨越三千年的因缘》给出的众多中埃文化比较线索,无疑进一步加强“猜想看法”的具体指向。

然而,无论是基因证据,还是文化和器物证据,都只能给出“看法”,而不能给出直接证明夏朝的证据。只有文字的二重证据法才能给出直接证据,这就是《发现夏朝》所做的。反过来,虽然基因和文化(器物)的证据不能作为直接证据,但是可以作为辅助验证的证据。笔者的下一本书《共命之鸟》就将利用分子人类学和全球文化比较学来验证全球文化同源这一主题。在这个问题上,显然陈淳先生也都已经明白了:

现在我们已经明白,考古学文化并不能简单与族群画等号,更无法与早期国家相对应。从世界各地民族志证据来看,许多不同民族会共享许多物质文化,只有其中部分材料才会体现族属的身份。民族志证据表明,没有一个原始国家是从单一族群或酋邦独立发展的基础上产生的,早期国家的形成普遍见证了不同酋邦和族群的征服与融合。而且,族属认同大体是一种自我定义系统,许多自认为同族的人群(如泰国北部的傣泐族与阿富汗及巴基斯坦的帕坦族)并不能用语言、领地和文化来定义。考古学文化并非铁板一块和边界分明的实体,因此考古学家不应认为,物质文化的异同可以提供一种族群关系和身份认同的直接证据。参照人类学和民族学研究对文化、族群和国家之间关系所取得的认识,中国学界流行将夏文化=夏民族=夏王朝的做法是很成问题的。

陈纯先生也对利用考古文字验证的二重直接证据与利用考古器物的辅助证据关系进行了反思,他说:

文字资料与考古材料的历史重建应该是各自领域所获信息和证据的互补,而非两门学科之间对考古材料或文字记载之间的简单互证与穿凿附会。目前,文化—历史考古学仍然是中国考古学采用的主导范式,该范式的主要作用在于构建物质文化分布的时空框架,其缺点是“见物不见人”。虽然考古学家将自己的目标放在重建历史上,但是具体分析却专注于各种器物的描述、分类和断代,以构建所谓的区系文化类型,对生物学和社会学上的人则毫不挂怀或有心无力。因此,用这种范式建立的历史是一种器物发展史而非人的历史,更无法转换成语言文本的编年史或社会发展史。这正是中国历史学家对考古学文献感到隔膜和无助的主要原因。虽然中国学者近年来十分重视并引入了国外过程考古学的一些技术,多学科交叉的趋势正在加强,但是在理论构建、信息提炼、证据整合和系统阐释上还亟待提高,因此真正的上古史重建或与文献史学的互补依旧任重而道远。

关于二里头与夏朝问题,因为二里头未发现文字,陈先生把“二里头夏信史说”认为只是一种“看法”。

就二里头与夏代的信史之争而言,一些学者试图打破缓慢而无序的学术推进节奏,在当下中国考古学理论方法力所不逮的情况下,直接把自己今天的“看法”强加于过去,将夏代贴上“信史”的标签。

陈先生又说:

对于文献史学与考古学的关系,葛兆光认为,真正的“二重证据法”并不仅仅是以出土文字材料来证明传世文献的真伪,而在于用考古发现,加上典籍记载,再加上历史学家的体验和想象,对古代图景进行最贴近和最稳妥的重建,这才是历史。

中国考古学只能借助器物来“构建”上古史的短板,在《发现夏朝》书里得到完全弥补。“对于如何结合文献和考古材料来进行古史重建”,《发现夏朝》通过古埃及考古学对历史的构建和中国历史记载的结合分析验证的丰富材料,《发现夏朝》还原了活生生的夏朝的社会结构和人的历史!科学重建了真实可信的2000多年完整夏朝历史,笔者相信中国学术界终将会看到并承认这一点!

另外,笔者一个月前发布了一篇“万元悬赏”征文来指出《发现夏朝》证据和论证错误,但很遗憾,一个月过去了,迄今未看到一个回应。(征奖原文:有奖悬赏:从科学论据和逻辑上能够驳倒《发现夏朝》主要核心观点之一者,作者回馈1万元奖金_兵策儒剑_新浪博客 )

陈先生文章总结说到:

笔者认为,如果中国上古史研究要更上一层楼,就迫切需要突破“二重证据法”范式的窠臼,将研究对象转向地理、生态、经济、社会、政治、文化、科技在内的各方面,将研究视野投向整个中国和全世界。两门学科的对话与互动也不是彼此印证,而是相得益彰的互补。考古学适合自下而上的重建,而文献史学擅长于自上而下的重建。如果采用当代范式,这两门学科合力重建完成的上古史,必将是一部涵盖政治、经济、文化乃至社会生活等各个方面的整体史。

“将研究视野投向全世界”,这与中国考古队进入埃及、2019年元旦中国成立历史研究院类似,这当然可以看作是对“埃夏一体论”的积极回应。中国学术界真的在“转向”了!首先是考古界,然后是历史界,不再把中国当今国界作为画地为牢的自我束缚的缰索。期待分子人类学界也能够做出积极的回应,唐际根教授已经率先做出了表率。有些人总喜欢讲“政治正确”,那么“转向”之后的“政治正确”又是什么呢?笔者认为当然是要符合一带一路和人类命运共同体的倡导。如《发现夏朝》自序所言:

埃夏一体论不仅证实了古埃及就是夏朝,证实了中国华夏五千年文明史均为信史,而且找到了汉字起源的象形符号源头,众多埃及神祇的名字就存在于汉字中,这对于理解汉字起源和对世界人民尊重汉字地位都有十分重大的意义,对重塑中国人对华夏文化的自信有重大意义,甚至对世界人类未来发展走向都具有重大意义。

目前,人类面临着环境、能源、污染等诸多问题。正视、理解和真诚合作,对人类和地球文明的发展至关重要。无论是中国人还是外国人,都应该在全人类命运共同体的框架内,超越地区和民族的局限,为人类的和平共处和合作发展而奋斗。这应该成为“政治正确”。

Nowaday there are many problems such as environment, energy, pollution to be solved by all human. Facing up to, understanding and sincere cooperation between Chinese and westerners are very important to the development of human beings and civilization on earth. Whoever, Chinese or foreigner should strive for peaceful coexistence and cooperative development of human beings within the framework of the Community of Common Destiny for All Mankind and beyond the limitations of regional and ethnic groups.

下面是南京网友帮助制作的“发现黄帝”视频,有部分内容是在2018年3月埃及行之后的新发现研究内容。

发表评论