2017年版《普通高中历史课程标准》确定了历史学科五大核心素养。其中第四点的历史解释能力主要指“以史料为依据,在历史理解的基础上对历史事物进行理性分析和客观评判的态度、能力与方法”。全国卷每年高考中,都会固定出一道这样的题,例如2018年全国三卷41题:

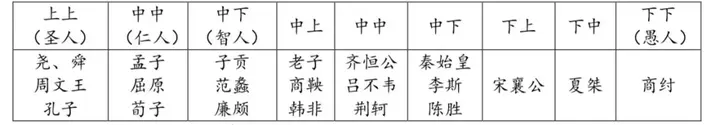

表 东汉史学家班固所撰《汉书·古今人表》中的部分人物及相应等级

根据材料并结合所学中国古代史知识,对表4的内容提出自己的看法,并予以说明。(要求:看法具体明确,说明须史论结合。)

这类题需要学生提取并写出材料表达的主题,再利用已有知识,史论结合对这个主题进行阐述。笔者认为,这就是在考察学生的历史解释能力,所以,在评讲此类试题时,教师会尽力引导学生提炼主题,史论结合进行阐述。

在培养历史解释能力上面临的困难

(一)历史知识记忆混乱、建构知识体系框架困难

通过对学生和教师走访调查发现,导致高中生历史知识和建构知识体系困难的原因主要有四个方面。一是现行教材体系的困扰,现行人教版教材分三本必修,分别是政治史、经济史和思想文化史,并非按时间顺序排列,三本教材间在时间上有重叠,在知识上有重复,高一到高二上期每学期完成一本必修学习,时间跨度长,学生容易遗忘。二是知识点多的困扰,高中历史大大小小知识点万余,尤其是近代史部分,每个知识点相互牵连,构成庞大体系,均可出题考察,学生在记忆过程中特别容易混乱。三是教学时间的困扰,由于知识点多,在教学过程中,如果要让学生对知识点充分理解,就必然花费较多时间。绝大多数教师会选择在高三总复习的时候,按照通史序列再来构建知识体系。然而在各科都在争抢时间的高三,这种策略效果就有所折扣。

(二)历史文本阅读理解不到位,提炼文本中心思想困难

知识记忆的混乱和理解的不深入,直接导致的结果就是材料主题提炼不准。例如:某次考题:

材料:弗兰克的《白银帝国》在中国风靡一时,其主要观点认为:自古以来,这个世界便存在着一个贸易圈:非洲—亚欧贸易圈,新航路的开辟只是为这个古老存在的贸易圈带去了白银并形成了资本,从而开拓并形成了世界市场。而中国由于是世界上最大的白银吸纳国家,全球大概最终有1/3—1/2 的白银最终流入中国,这个数字大概是7000—10000 吨。而欧洲则因为参与了亚洲的贸易而获利,最终而兴起。就明朝前期的情形来说,无论是从生产力水平还是人均实力,中国显然已经是“世界的中心”,带动着世界市场的发展。但最终“东方的衰落先于欧洲的兴起。”请结合所学知识,论证弗兰克关于白银的观点。(要求:围绕作者的观点展开论证;观点明确,史论结合。)A同学提炼的观点为:新航路开辟打开世界市场,中国得到大量白银,但落后于世界。B同学提炼的观点为:新航路开辟后,中国获得大量白银,带动世界发展。

而此题最完整的观点应是“新航路开辟后,中国成为世界中心,但最终衰落,欧洲兴起”。

(三)阐述语言单薄,观点主题论证不充分,历史解释能力弱

历史学科所谓的阐述,就是结合所学知识,史论结合对观点予以论证,本质是“历史解释”能力的展现,通常包含阐明“为什么、是什么和怎么样”三个部分,即说清楚背景(原因)、内容和影响(意义、评价),最后还需总结提升。这需要学生非常熟悉基础知识并能综合运用。如果学生知识记忆理解不到位,知识体系不牢固,材料主题提取不精准,那么在阐述过程中就很容易出现疏漏,在考试中就无法得到高分。

依据学科大概念策略,培养学生历史解释能力分析

大概念,是目前高中课程改革和课堂教学的热门研究课题,赵康《大概念的引入与教育学变革》一文中指出:(大概念)“是反映学科本质及其特殊性的、构成学科框架的概念,它是一种高度形式化、兼具认识论与方法论意义、普适性极强的概念。”。在实践中,盛慧晓在《大观念与基于大观念的课程建构》中提到大观念在课程建构中三个步骤,即“识别主题,围绕主题建构知识网”“识别、表述持久理解和编写基本问题”“编写知识和技能目标”。基于以上认识,我们认为学科大概念对于提高学生整体观念、提升学生深层思维、构建知识体系框架、以及落实学生核心素养上具有重要指导意义。最后,我们在理论研究和教学实践中,逐步总结出以下经验成果。

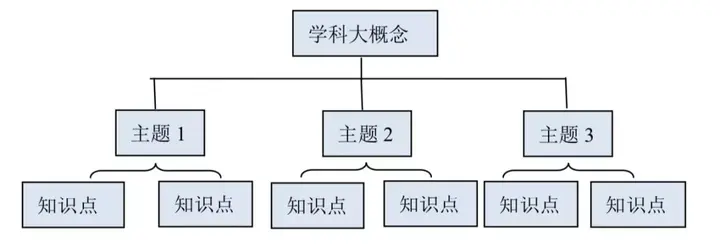

(一)用大概念思路,建构历史学科大概念分解模型

1.历史学科大概念分解模型的解释

为突破学生知识遗忘快、记忆混乱、框架体系搭建不牢固等具体问题,我们设计出历史学科大概念分解模型,分解模型包括三个层次(如下图),第一层是基础知识点,位于模型最底端;第二层是主题,统领部分基础知识;位于最上端的是学科大概念。三者之间的关系就像国外学者凯西和莫里斯所比喻的那样“想象一下,一把大雨伞下面有一把小雨伞,下面还有一把更小的雨伞”。

2.按照历史大概念分解模型,确立教学结构

设定大概念和主题,囊括历史必修所有知识点。以中国古代史、近代史和世界近代史为例,分别是:

(二)结合大概念教学结构,实施主题教学,形成主题教学法

根据之前确立的主题,在设计备课中逐渐摸索出主题教学法。

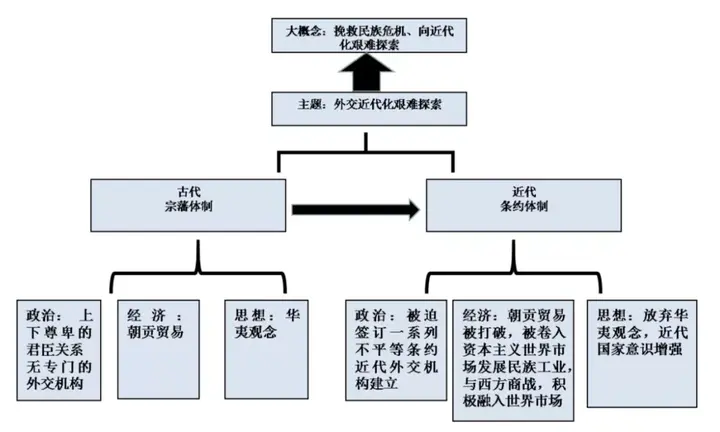

主题教学法的操作步骤为三步:第一步确定主题;第二步落实主题;第三步:深化和升华主题。下面,以本组王丹丹老师高三历史复习课《近代中国外交的变迁》为例,展现主题教学法的操作方法,本课主要目标是通过材料分析,引导学生比较中国古代和近代外交体系的变化、梳理导致古代到近代外交转变的原因、表现、特点等基础知识,形成中国外交向近代探索转型的知识结构,并能在练习题活用此主题,进行阐述。

第一,确定课堂主题:“近代中国外交近代化的探索历程”。主题与中国近代史大概念“挽救民族危机、向近代化艰难探索”相扣,属于“思想近代化”的范畴。

第二,落实课堂主题:在文字材料的选择、设问、知识梳理上围绕主题、呼应主题。最后,在史料实证基础上,形成主题知识结构:

第三:深化和升华主题:组织语言阐述。

在完成上述教学环节后,呈现例题。

阅读材料,完成下列要求。(12 分)

近代以来,在列强的压力下,清政府被迫签订了一系列条约,形成了富含特色的条约制度。

材料一 湖北利川县教堂买地一案,法领事悻悻来见,词气暴横,经臣援引指出,法国条约法文并无准其买地之语,明白揭破,严词驳斥,该领事竟无词以对,气焰立沮,默然而去。——张之洞

材料二 彼族要求之事,无非上侵国家利权, 下夺商民生计, 皆可引“万国公法”直言斥之。——李鸿章

根据上述材料并结合中国近代史相关知识,提取一个有关条约制度的观点,并加以简要分析。(要求:观点明确,史论结合。)

在此,学生根据本课主题,基本可以较好的提炼材料主旨,并结合主题知识结构,做到论从史出基础上的有效阐述。

(三)基于大概念思路,建构历史解释模型

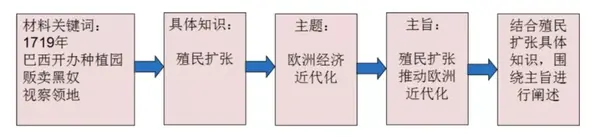

以大概念思路,进行主题教学的目的不仅是让学生形成知识体系,更重要是让学生能够结合所学知识,对主题进行阐述,即落实到历史解释能力上来。为此,我们建构了一个历史解释模型,主要分四步:

第一步:找到材料中的时间、地点、人物等与所学知识点有联系的关键词。

第二步:将关键词与确立的主题和大概念相联系。

第三步:组织语言确定文本主旨。

第四步:结合所学知识,精准解释。

以2018年全国卷试题为例:

材料:英国作家笛福创作的小说《鲁滨逊漂流记》出版于1719年,其中许多情节反映了世界近代早期的重大历史现象,小说梗概如下:

鲁滨逊出生于英国一个生活优裕的商人家庭,渴望航海冒险。他在巴西开办了种植园,看到当地缺少劳动力,转而去非洲贩卖黑奴。在一次航海途中,鲁滨逊遇险漂流到一座荒岛上。宗教信仰是支撑鲁滨逊的重要力量,且是“在没有别人的帮助和教导下,通过自己阅读《圣经》无师自通的”。后来,鲁滨逊救出一个濒临被杀的“野人”,···整个小岛都是他的个人财产。鲁滨逊获救回国后,还去“视察”过他的领地。

结合世界近代史的所学知识,从上述梗概中提取一个情节,指出它所反映的近代早期重大历史现象,并概述和评价该历史现象。(要求:简要写出所提取的小说情节及历史现象,对历史现象的概述和评价准确全面。)

按照上面四个步骤,教师引导材料分析的步骤过程为:

阐述主要采取分总结构。“分”即是根据主题,搜索到要用的具体知识,包括其原因背景、具体经过、影响评价等,通过语言将其串联,将主题解释清楚。“总”指最后的升华和总结,本质上是对主题的呼应。通过这种解释模型,此题最后的答案可以为:

历史现象:欧洲早期的殖民扩张。

概述和评价:近代西方殖民扩张始于新航路开辟,在亚非拉地区依靠武力等方式强占殖民地,掠夺财富,进行移民,开展贸易。殖民扩张掠夺的大量财富流入西欧,为资本主义提供了资本原始积累,给遭受侵略的地区和人民造成极大灾难,客观上带动了世界市场的发展。

一定时期的文化是一定时期政治经济的反映,鲁滨逊漂流记中的情节恰好反映了这一时期的世界面貌。

在阐述中,概述了殖民扩张的对象、内容和目的。多方面评价了殖民扩张的影响。最后用唯物史观做了总结提升。

取得的效果。通过大概念教学的实际操作,我们发现具有如下积极意义。在教师教学层面,一是课堂更有核心,所有知识点有了统领,一堂课不散、不乱。二是一定程度可避免现行教材体系不足,教师在备课时会兼顾其他主题,善于为后面埋下伏笔,在学生学习层面,一是学生知识体系框架更清晰,学生找到了学科基础知识的整理与记忆的方法。二是历史文本阅读与理解能力提升,把握历史文本的主旨和核心内涵更准确。三是阐述语言渐丰,主题论证更加充分,历史解释能力明显提升,能够较好运用所学知识,围绕主题进行解释说明。

摘自 | 《时代教育·行知纵横》(成都市陶行知研究会学术指导)2019年11月刊/栏目:陶研学校

发表评论