以下内容来自观海听涛西西学长,更多内容搜索“历史考研镜子哥”同名GZH

————————————————

一、学校简介

首都师范大学建于1954年,办学历史可追溯至1905年成立的通州师范,是国家“双一流”建设高校、北京市与教育部“省部共建”高校。学校现有学科专业涵盖文、理、工、管、法、教育、外语、艺术等,六十多年来已培养各类高级专门人才二十余万名,是北京市人才培养的重要基地。

学校现有博士学位授权一级学科17个,博士点101个,博士后流动站15个,硕士学位授权一级学科26个,硕士点142个,1个博士专业学位类别,16个硕士专业学位类别。国家重点学科4个,国家重点培育学科1个,北京市一级重点学科8个,北京市二级重点学科12个,北京市一级重点建设学科2个,北京市二级重点建设学科13个,北京市一级重点培育学科4个,交叉学科北京市重点学科2个;建设北京国家应用数学中心1个,1个省部共建国家重点实验室培育基地,2个教育部重点实验室,1个教育部省属高校人文社会科学重点研究基地,1个教育部工程研究中心,1个民政部重点实验室,1个国家级实验教学示范中心,1个国家虚拟仿真实验教学中心,1个国家虚拟仿真实验教学项目,1个北京市级虚拟仿真实验教学项目,1个国家国际科技合作基地,1个国家语委科研基地,1个教育部科技成果转化基地,1个北京市高校高精尖创新中心,1个北京实验室,11个北京市重点实验室,1个北京市科技成果转化平台,1个北京市知识产权试点单位,2个北京市高等学校工程研究中心,1个北京市工程技术研究中心,1个北京市工程实验室,1个北京市社会科学与自然科学协同创新研究基地,4个北京高等学校市级校外人才培养基地,7个北京市实验教学示范中心,14个省、部级设置的研究(院、所、中心)、实验室。目前学校已拥有一批在国内外有一定影响的专家、学者。在校工作的中国科学院、工程院院士7人,俄罗斯工程院院士1人,俄罗斯自然科学院院士1人,国务院学位委员会学科评议组成员5人,国家教育部学科教学指导委员会委员11人,“万人计划”领军人才10人,“万人计划”青年拔尖2人,国家杰出青年基金资助者12人,入选全国文化名家暨“四个一批”人才5人,入选北京市文化名家暨“四个一批”人才15人,国家级百千万人才13人,入选“北京学者计划”6人,首都科技领军人才培养工程2人,入选北京市特聘教授支持计划30人,入选北京市高层次人才引进资助计划16人,北京市创新团队建设计划20人,北京市科技新星41人,入选青年拔尖人才培育计划109人,入选长城学者培养计划18人,教育部创新团队3个。学校另有65名教师荣获曾宪梓高师教师奖、霍英东青年教师教学奖和科研奖。

二、历史学院简介

1、历史学院概况:

首都师范大学历史学院成立于2007年12月,现任院长为刘屹教授。历史学院是在历史系基础上建立的。首都师范大学历史系创建于1954年,是我校最早建立的院系级教学单位之一,著名历史学家齐世荣先生、宁可先生、戚国淦等第一代教师是历史系的创建者。六十年来,经过四代教师的辛勤耕耘,历史学院的办学规模不断得到发展,办学水平也不断得到提高,形成了学士、硕士、博士学位点齐全,有博士后流动站、教育部文科人才培养基地的功能齐全的二级办学单位。历史学院下设历史学系、考古学与博物馆学系、世界史学系、文化遗产学系、历史博物馆和历史研究所。历史研究所下设全球史研究中心、文明区划硏究中心、“四库学”研究中心、中国古代文明研究中心、中国古代经济研究中心、社会文化史研究中心、中国近代政治史研究中心、国际关系史研究中心、西方古典文明研究中心、欧洲中世纪与近代早期研究中心、古文献研究中心、唐宋史研究中心、中国与拉丁美洲古代文明比较研究中心、公众考古学中心、历史教育发展中心、历史地理研究中心、博物馆发展研究中心、北京文化遗产研究中心等研究机构。现有历史学(师范)、历史学(基地班)、世界历史、“考古学”、“文化遗产学”等五个本科专业,考古学、中国史和世界史三个一级学科硕士和博士学位授权点,一个国家重点学科(世界史),两个北京市一级学科重点学科(世界史和中国史),两个北京市二级学科重点学科(中国古代史和中国近现代史),一个教育部文科人才培养与科学研究基地,一个教育部区域和国别硏究培育基地,三个博士后流动站(中国史、世界史、考古学)。

2、科研力量:

建院以来,历史学院在人才培养、科学研究、学科和师资队伍建设等方面连续取得了二十多项重大突破,对外交流也实现了跨越式发展,整体水平上了一个台阶,成为首都师范大学唯一拥有三个一级学科博士授权点、三个博士后流动站、全国优秀博士学位论文、北京高等教育经典教材和国家名师的院系,被评估专家组誉为达到国内外一流水平的人才培养基地和学术研究重镇,是具有鲜明个性教风和学风的研究型学院。历史学院不仅在首都师大处于领先地位,在全国二百多所历史院系中也已处于前列。据中国人民大学人文社会科学学术成果评价研究中心联合书报资料中心研制的2013年度“复印报刊资料”转载学术论文指数排名,我院在“高等院校二级院所分学科排名”中名列第八;而据武汉大学中国科学评价研究中心发布的“2014-2015年中国历史学类专业大学竞争力排行榜”,我院名列第三;另据中国校友会网最新公布的2014中国大学历史学学科专业排行榜,我院的排名是并列第七。这些数据表明目前社会和学界已经公认首都师大的历史学已经处于国内前列。

3、师资力量:

历史学院师资力量雄厚,拥有一支具有高职称、高学历、年龄结构合理的教学科研队伍,现有专任教师67人,其中教授32人,博士生导师31人,副教授16人,讲师19人。学院现有学生1157人,其中全日制本科生372人,硕士生287人,博士生89人,成人教育学生409人。另有博士后研究人员15人。

三、考情分析

首师大校园风光

(一)录取情况

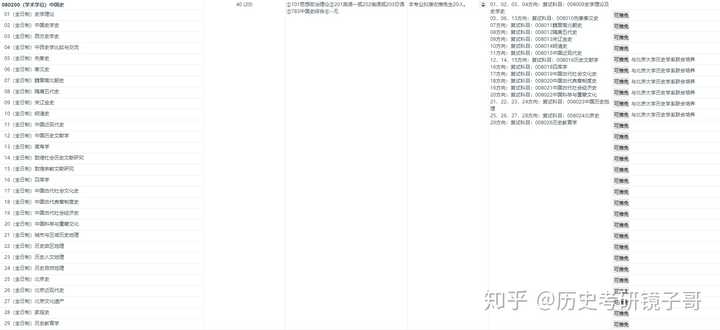

图为2021年首都师范大学历史学院硕士研究生招生目录

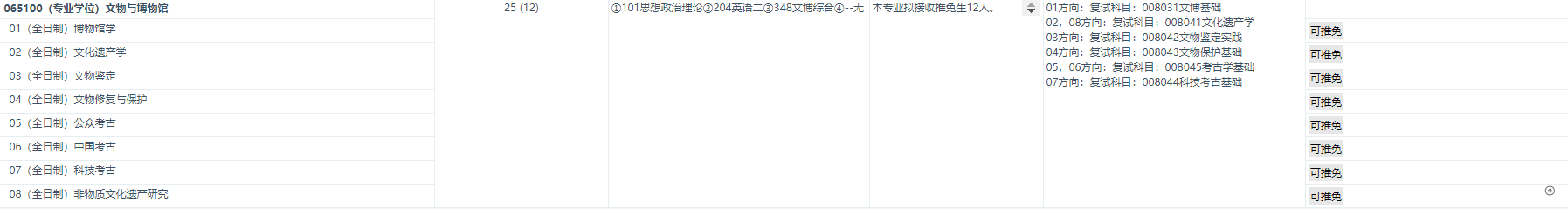

首都师范大学历史学院近年来研究生招生专业有中国史、世界史、考古学、文物与博物馆学(专硕)四个大方向。中国史下设29个研究方向,世界史下设11个研究方向,考古学下设10个研究方向,文物与博物馆学下设8个研究方向,由此看来,首师大的研究方向与学科建设是极为完备的。根据官方公布的2021年招生目录,首都师范大学历史学院共计划招生101人,其中推免生预计有49人。

统考招生中,预计2021年首都师大统考招生中国史方向计划录取20人,世界史方向招生13人,考古学方向招生6人,文物与博物馆方向录取13人。2019年起,首都师范大学开始分卷考试,即各个方向只考察本方向的试题,所以考题的纵向难度加大,要求我们复习时必须得进行精细化准备,并且,首师大题量比较大,我们完成试卷时大家手速也得快。

(二)分数与难度

首都师大历史院统考方向自主命题,中国史方向考试科目为783中国史综合,世界史方向考试科目为784世界史综合。2020年首都师范历史系复试分数线分别为中国史329分,世界史346分,政治、外语、专业课一均执行A类考生国家线。一般来说,近年来首师大分数线越来越高,预计2021年分数线还要继续上涨。但好消息是,首师大阅卷给分是稍显宽松的,大家只要复习到位,拿到好成绩是不难的。而且,首师大历史院招生人数不少,总体来说难度可以接受。

(三)初试参考书目

首都师大在每年的研究生招生简章上都给出了参考书目,列举如下:

世界史综合:

《世界史》(4卷本),齐世荣总主编,高等教育出版社,2006年版;《世界古代史》上下卷,朱寰主编,高等教育出版社,2016年版;《世界史》(6卷本),吴于廑、齐世荣总主编,高等教育出版社,2011年版;《世界上古史》(修订第二版),晏绍祥著,中国人民大学出版社,2020年版。

中国史综合:

《中国古代史》上下册,朱绍侯主编,福建人民出版社,1997年版;《中国近代史》,《中国近代史》(马克思主义理论研究和建设工程重点教材)编写组,高等教育出版社、人民出版社,2012年版;《中华人民共和国史》,《中华人民共和国史》(马克思主义理论研究和建设工程重点教材)编写组,高等教育出版社、人民出版社,2013年版。

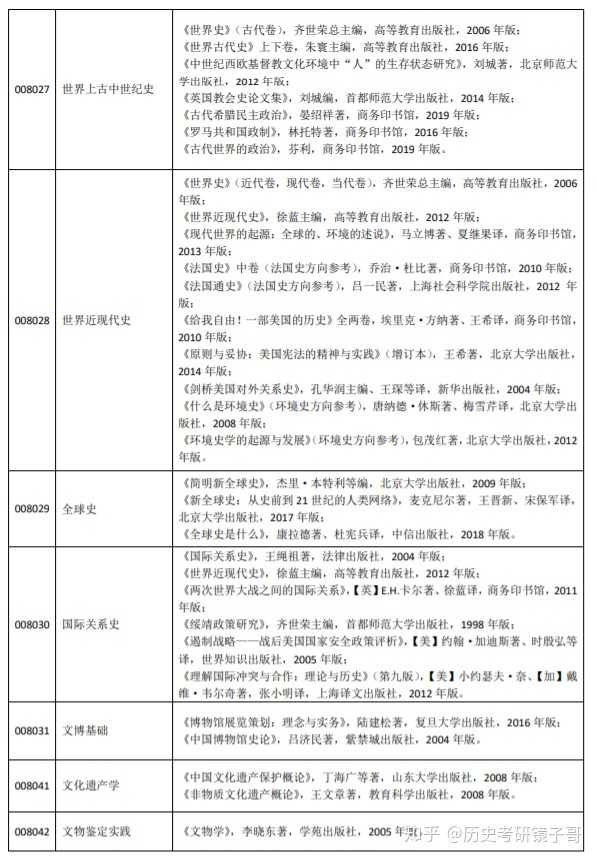

(四)复试参考书目

四、师资介绍

首都师大作为北京地区的一所历史学重镇,在宋史、敦煌学、冷战史等诸多方向都取得了极为出色的研究成果,也产生了一大批具有重要影响力的学者,以下谨作提要。

1、郝春文教授

1955年出生。现为首都师范大学燕京人文讲席教授、首都师范大学古文献研究中心主任、首都师范大学中国古代经济研究中心主任,国家社会科学基金重大项目首席专家,全国优秀博士论文指导教师。兼任中国敦煌吐鲁番学会长、敦煌学国际联络委员会执行委员、国家社会科学基金学科评审组专家、《敦煌学国际联络委员会通讯》主编、《中国史研究》编委、《首都师范大学学报》编委、《敦煌吐鲁番研究》年刊主编。

研究方向:隋唐五代史、敦煌学

2、姚百慧教授

1979年生。自2008年起就职于首都师范大学历史学院,现为历史学院教授、博士生导师。曾在《世界历史》《史学理论研究》《当代中国史研究》《中共党史研究》等刊物发表相关论文多篇,主持省部级以上项目多项。

研究方向:现代国际关系史、世界当代史,目前正致力于探讨冷战时期的美法关系、中法关系、冷战史史料学等几项课题

3.李华瑞教授

1958年生。2004年8月至今为首都师范大学历史学院教授、博士生导师,2008年4月任首都师范大学唐宋史研究中心主任,2012年9月任首都师范大学学报编辑部主任、社会科学版主编。现兼任全国哲学社会科学规划中国历史评审组成员、中国宋史研究会副会长、首都师范大学学术委员会委员、河北大学宋史研究中心兼职教授、宁夏大学西夏研究中心学术委员兼职教授、浙江省杭州市社科院南宋史研究中心兼职研究员、西南财经大学经济与历史文化研究所兼职教授、东吴大学历史系客座教授、河北省社科研究专业高级任职资格评审委员、中国社会科学院西夏文化研究中心副主任,中国人民大学报刊复印资料《宋辽金元史》专题顾问。

研究方向:宋史、西夏史和中国古代经济史。

发表评论