今年是著名学者、出版家傅璇琮(1933—2016)先生诞辰90周年。

作为学者,在中国古代文学研究领域,他做出了开创性的成果,其学术理念和方法产生了广泛而深远的影响;作为出版家,他始终坚持以传承文化、推动学术为出版工作之魂的理念,领衔一系列“全”字头古籍整理大书的编纂,贡献卓著;他还可谓一位学术规划师、组织者和引领者,尤热心于扶持后进,无数学者至今感念他的扶持之恩。

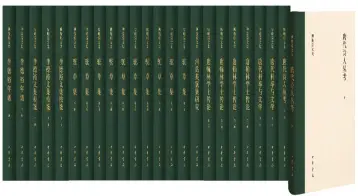

日前,清华大学文科建设“双高”计划资助的《傅璇琮文集》由中华书局出版,较为全面地呈现了傅先生在各个方面的成就。

4月15日,纪念傅璇琮先生90诞辰暨《傅璇琮文集》发布会在清华大学召开。本报谨此刊发两位学者和傅先生女儿傅文青女士的发言,以表达我们对傅先生的深切怀念之情。

傅璇琮先生,摄于2011年8月

《傅璇琮文集》(全24册),中华书局2023年3月出版

这样的学者才是永生的

——傅璇琮先生的学术理念对唐代文学研究的影响

文/葛晓音

傅先生逝世已经七年了,但我一直觉得他并没有离开。因为他的代表作都是需要时常翻阅的。每当此时,我就感慨,一个学者的学术生命是否长久,更重要的是看他身后的学术影响力有多久。学术界的后来人绕不开他的著作,到什么时候都要用他的研究成果,这样的学者才是永生的。

新出版的《傅璇琮文集》摆在案头,整整二十四册。尽管傅先生生前每出新书都曾送我,但集中在一起,还是感到震撼。傅先生毕生所做的工作之多,令寻常人无法想象他究竟怎样分配自己的精力和时间,也难以在一篇短文中概括他的全部成就。这里我仅联系他的《唐代诗人丛考》以及主编的《唐才子传校笺》《唐五代文学编年史》谈谈傅先生的学术理念对唐代文学研究的影响。傅先生主要长于文献资料考订,他所组织编纂的多种大型丛书也主要是为唐代文学研究奠定文献建设的基础,这是众所公认的事实。但是傅先生的研究视野和目标并不限于文献,而是对古代文学研究发展的路向有其通盘的思考。

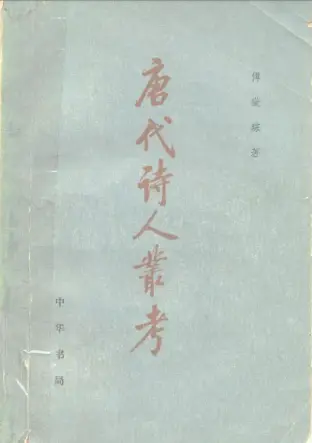

傅先生本人在文献考订上的功力之精深,是有口皆碑的。1980年他的《唐代诗人丛考》出版后,引起学界极大震动,唐代文学研究者几乎人手一册。我当时买了一本,因为看的遍数太多,封面都掉了一半。记载唐代诗人生平事迹的文献错误和缺漏极多,此前的相关研究争议也不少。而傅先生的考证结论有异议的很少。这里只举一个小例子:韦应物的生平仕历以前一直不清楚,收入这本书的《韦应物系年考证》是在韦氏墓志出土之前,结论最为可信的一篇考证论文。我在上世纪80年代末写《山水田园诗派研究》时写到韦应物这一章,全用傅先生的结论。不久陈尚君把尚未公开发布的韦应物墓志寄给我看,我把它和傅先生的文章比对了一遍,惊讶地发现不相符合的地方极少。也就是说,傅先生的考证几乎是可以成为定论的。对于韦应物这样一个仕历复杂的诗人来说,能做到这个程度,不能不令人惊叹。但《唐代诗人丛考》给后学的启发,不仅是这些考证本身的严谨缜密,更重要的是为新时期唐代文学研究开出了一种文史结合的方向和路数,影响了以陶敏、陈尚君为代表的许多中青年学者,在诗人生平考订、作品系年方面做出了突出贡献,陈尚君更是联系他对全唐诗的辑考工作,对大大小小的唐代诗人生平进行了规模化的深入研究,可以说是对傅先生的诗人丛考的最新拓展。

《唐代诗人丛考》,中华书局 1980年出版

傅璇琮先生对年轻一代学者有重要影响。图为2012年10月,傅璇琮先生参加清华大学人文学院成立大会后与学生合影

但是傅先生做丛考还有更深远的理论思考,他在《唐代诗人丛考》前言里说过一段话:“我们的一些文学史著作,包括某些断代文学史,史的叙述是很不够的,而是像一个个作家评传、作品介绍的汇编,为什么我们不能以某一发展阶段为单元,叙述这一时期的经济和政治、这一时期的群众生活和风俗特色呢?为什么我们不能这样来叙述,在哪几年中,有哪些作家离开了人世,或离开了文坛,而又有哪些年轻的作家兴起,在哪几年中,这一作家在做什么,那一作家又在做什么,他们有哪些交往,这些交往对当时及后来的文学有哪些影响;在哪一年或哪几年中,创作的收获特别丰硕,而在另一些年中,文学创作又是那样的枯槁和停滞,这些又都是因为什么?”傅先生用建议的口气,向我们指出古代文学研究要与社会历史的研究有机结合,要用史学研究的眼光观察影响文学发展的各种外因和内因,要寻找文学创作的高潮和低谷及其原因,而且提出了具体的研究方法:即通过对作家群体活动的编年,以及作家交游的考察来呈现某一历史时期文学发展中的各种现象。这些话似乎没有很浓的理论色彩,但因为这本书出版于1980年,当时正是学界不满于旧的文学研究模式,而又找不到新的研究出路的时候,对很多学者尤其是我们这些新入门的研究生而言,是振聋发聩的。

傅先生后来主编的《唐才子传校笺》《隋唐五代文学编年史》,又进一步为他所理想的文学史奠定了基础。这两部书我近几年用得很多,注意到傅先生不仅组织了一些优秀的中青年学者一起来完成这两项大工程,而且亲力亲为,自己在《唐才子传校笺》中写了很多篇。这部书借校笺为众多唐代诗人写出了比较信实可靠的传记,汇集成五册,已成为研究唐代文学不能离手的必读书。关于做编年史的初衷,他在1998年3月9日给我的师姐、广西师大中文系张明非教授的一封长信里这样说:“这些年来我与陶敏、吴在庆、贾晋华等合作,想做一部唐代文学编年史,体例是仿《资治通鉴》的形式,按年按月编列文学进展情况,先是几句话作为纲要式论述,在这之下是材料或某些说明,一是要求言必有据,二是做些补充、阐述。现在初稿已有。由我一人统稿,工作分量较重。分四卷,即初盛唐卷(约50万字),中唐卷(约50万字),晚唐卷(约70万字),五代卷(约50万字),总约220万字,这种编年史是文学史研究的一种新探索,它不像过去以作家、作品为单元,而以时间流程为线索,让我们今天可以看到当时文学是怎样一年一年进展的,而且可以在同一时间内(或一年,或几年)了解作家行踪的分布。”傅先生还在信里说他“曾与一些友人商议,搞这样一部中国文学编年史,上起先秦,下迄清末(1911年),如有这样一部编年史,将能使人看到中国文学的具体历程。唐代还单纯,后代有几种文体并存,更能看出交叉发展情况”。这部编年史在1998年底出版,我看过两遍。最近因研究需要也时常翻阅,虽然它的编年还是以史料编集考订为主,但它打破了以往文学史叙述文学发展难免笼统浮泛的旧模式,以落实到每年每月的作家创作活动为主线,使文学发展的纵向流程和横断面有机结合,所以很多前人忽略的文学现象在这部编年史里已经呼之欲出,创获极多,可供深入研究的新问题也很多。确实为形成全新的理论形态的文学史奠定了详实的基础。

傅先生的这些理念和他的研究实践一直引导着新时期唐代文学研究界努力的方向,后来出现的许多研究作家交游、群体活动、流派形成、文风演变的著作可以说都是循着这些基本思路去做的,这就使唐代文学研究的总体水平大大提高了一个层次。

傅先生以他非凡的学术成就和无私的奉献精神,推动着唐代文学研究不断攀登新的高峰。四十年来唐代文学研究所取得的丰硕成果和中青年学者的成长,都离不开傅先生心血的浇灌和培养。傅先生虽然已经故去,但他在后人心中,永远是照亮唐代文学研究前行之路的明灯。

浙东学术·清华学风·中华经典

文/胡可先

四月十日,收到了中华书局寄来的《傅璇琮文集》24册,皇皇巨著,非常震撼!傅先生文集的绝大部分内容,我之前都学习过,拜读过。今将以前拜读的体会和近些天阅读的思考,凝聚成“浙东学术·清华学风·中华经典”三点讲述。

浙东学术

傅先生是浙江宁波人。以宁波为核心的浙东,产生了刘宗周、黄宗羲、章学诚等一批学术大师和代表人物,是浙东学派的核心地。傅先生的学术著作中,贯穿了浙东学派的学术精神。

傅先生治学的特点是以史治文,文史结合,其主要精神与章学诚提倡的“学究于史”“学贵专精”息息相通。傅先生说:“我们研究文史,不管是文学史,或哲学史、史学史,其治学结构,或云治学格局,一为史观,二为史料;史观是主体指导,史料是客观基础,二者不能缺一。对史料的认识、掌握和利用,实际上还可以是对史观的推动与整合。”(《唐代翰林学士传》盛中唐卷第3页)他的著作之于史,有三个方面的突出表现:一是以传记为主体的作家生活史。比如《唐代诗人丛考》,通过作家生活史的勾勒,表现特定时段的文学现象。《唐代翰林学士传》,通过传记的形式,表现唐代文人的生活状态。《唐才子传校笺》,是唐代作家生活史的全方位梳理,是对诗人的传记资料从史源学的角度进行的集成性研究。《李德裕年谱》,致力于作家生活史和社会文化史的融合,围绕着李德裕展开了中晚唐历史与文学的画图,牵涉到党争影响下各种人物的活动。二是以编年为主体的文学编年史。代表作是《唐五代文学编年史》,利用中国古代历史悠久的编年史书的成功体例,移置于文学史的撰写,改变了以往文学史编纂简单的叙述模式,促进了文学史研究的进展。三是以文化为主体的科举文学史。代表作是《唐代科举与文学》,从唐代科举的角度切入,研究一般士人的出身与心态,从社会、文化的角度研究唐代的文学生活,从而给人以方法论的启示。

傅先生专精于唐代文史,但并不限于唐代文史,无论哪一方面的研究,都能做到“辨章学术,考镜源流”。他的学术研究,能够做到“澄其源而清其流”。所谓“澄其源”,就是探寻治学问题的原始材料究竟如何;“清其流”,就是把由原始材料生发的种种解释、议论、记载,按照事物的本身发展加以清理。傅先生研究某个作家和某一专题,都能从原始资料入手,对于文献资料采取竭泽而渔的方式。这在上一世纪电脑没有普及之前,都是需要手工操作的方式去搜集的,是一种采铜于山的原创性工作。傅先生在专精基础上追求博通,以历史的整体观贯穿其撰写的著作和治学的历程。专精与博通,既呈现出“浙东贵专家”的精神,又融合了“浙西尚博雅”的特点。

傅先生还为宁波地方文史研究做出了卓著的贡献。他主编了《宁波通史》,开创了城市通史的先例,揭示了宁波政治、经济、文化等各个历史时段的演变轨迹和发展特点,成为区域史研究的代表作品。

傅璇琮先生2012年11月摄于家乡南塘河畔

清华学风

傅先生与清华大学渊源最深,可谓始于清华,终于清华,他的著述,体现了清华学风。他1951年考入清华大学中文系,1952年全国院系调整转入北京大学中文系学习,这是始于清华;他晚年担任清华大学中文系教授、古典文献研究中心主任,这是终于清华。傅先生撰写过《文化意识与理性精神》和《清华学风应作进一步具体探索》,是对清华精神和学风的总结。

上世纪20年代,清华国学院聘任梁启超、王国维、陈寅恪、赵元任四大导师,开启了清华学风。傅先生曾说:“清华的这一学风,是由王国维、陈寅恪、闻一多、朱自清、冯友兰等学者的长期积累而逐步形成的,这已是我国现代学术思想上一项极可珍贵的财富。”(《江湖诗派研究序》)四大导师对于傅先生都有影响,而以陈寅恪对傅先生影响最大。

傅先生的学术著作,最大的特点是诗文证史和诗史互证,这是对陈寅恪治学精神的继承和发扬。傅先生对陈寅恪极为推尊,他说:“陈寅恪有一种本领,他能够利用并不很多的常见材料,或者就用前人提供的线索,然后如禅宗那样地直指本性,一下子把具体材料提到历史发展普遍性的高度。他的这种提高或引申,当然并不都很准确,但你在沿着他的思路探寻时,拨开史料的丛林,穿过弯曲的溪流,你好像忽然来到一个山口,面对眼前展现的一片平芜,会有一种豁然开朗的美感。他的著作吸引人的地方就在这里。”(《一种文化史的批评》)傅先生先后完成了《唐代诗人丛考》《唐才子传校笺》《李德裕年谱》《唐代科举与文学》《唐五代文学编年史》等著作,是从陈寅恪诗文证史的研究方法中得到启发,形成了自己的研究个性和学术理性。傅先生说:“陈寅恪难于超越之处,是他的通识,或用他的话来说,是学术上的一种‘理性’,这就是经过他的引证和考析,各个看来零散的部分综合到一个新的整体中,达到一种完全崭新的整体的认识。”(《一种文化史的批评》)傅先生正是这样从诗文证史、诗史互证,上升到学术“理性”,并开展文学的社会文化学研究的。但傅先生与陈寅恪的学术指向并不相同,陈寅恪是以文治史,傅璇琮是以史治文,二者都达到了学术的极境。

中华经典

“中华经典”我要分三个层面来谈。一是《傅璇琮文集》24卷,由中华书局印行的经典学术著作。傅先生生前的著作,也有多本是中华书局出版的。他的著作,一版再版,促进了唐代文学研究的繁荣,改变了20世纪80年代以后的学风,已经成为中华书局出版著作中的经典著作。

二是傅先生堪称集编辑和学者于一身典范人物。作为编辑,他在中华书局,从编辑到副总编辑再到总编辑,引领了中国出版行业的方向。他团结了一批学有成就的同辈学者,约请他们撰写并帮助他们出版学术著作,为古籍整理事业做出了杰出的贡献。作为学者,他不仅撰写了众多的学术著作,而且担任中国唐代文学学会会长达十六年,以其在唐代文学界崇高的学术地位、人格感召力和性格亲和力,使得众多的学者凝聚在其周围,共同推进中国古代文学研究。

1991年秋,傅璇琮先生与同事在房山十渡(左起刘石、许逸民、傅璇琮、徐俊、顾青)

三是为中华民族优秀传统文化经典的研究与整理做出了杰出的贡献。傅先生的《唐代诗人丛考》《唐代科举与文学》《唐翰林学士传论》《李德裕年谱》《唐才子传校笺》等书,都成为国学研究的典范之作。《傅璇琮文集》中的24本著作,是经典的研究,也是研究的经典。没有收入文集的古籍整理的著作,在古籍整理领域,在现代学术史上,也占有很高地位。如主编的《全宋诗》,是继《全唐诗》后汇集两宋三百年间诗歌作品的巨著,其数量是《全唐诗》的十倍,也代表着《全唐诗》以后二百年来具有代表性的古籍整理成果。再如合编《唐人选唐诗新编》由初版到增订本,精益求精,成为“唐人选唐诗”的定本,对于研究唐代诗学具有重要意义。

父亲是一个有意思的人

文/傅文青

这段时间,我看了一些父亲的文章,和大家纪念他的文章,心想:父亲是一个什么样的人呢?徐俊老师说傅先生虽然不善言辞,但笔下的文字洋溢着哲思和诗意,他认为傅先生是一个具有浪漫情怀的人!对此,我特别赞同。

我认为我父亲是一个热爱生活,拥抱生活、兴趣爱好很广泛的人。

他是搞古典文学的,但他对中国现代文学、当代文学都很感兴趣。1987年他在美国做访问学者,给我来信说,他在美囯一个大学图书馆特别激动地看了中国著名的现代作家徐訏的几乎全部作品,因为徐訏的作品当时大陆没有,他信中专门论及,说我以后有机会应该看看。还有,像王蒙、谌容、张洁、汪曾祺等的小说,他都会看。他还特别喜欢三联的《读书》杂志,自己看,还推荐我看。

傅璇琮先生读书照,摄于1985年(傅文青摄并供图)

那时,《读书》杂志有一个读者服务日,他每次都去。那个读者服务日,去的大部分都是搞当代文学的,但我父亲跟他们都很谈得来。我也有幸每次都跟他去。有次,活动结束后,沈昌文先生、范用先生,还有吴彬老师,几个人说在一起吃个饭。我记得范用老师给我们带到东四那儿,有一个特别小门面的餐馆,搁现在就叫苍蝇馆,范老师说他寻觅实践了三十多家小餐馆,终于发现了这个餐馆做的宫保鸡丁是最好吃的,也是最便宜的。那餐饭,五个人,只花了30多块。我父亲和他们一起谈兴很浓,让我觉得父亲也特能聊,话也特密。所以,给我印象很深。

他对戏曲也很感兴趣。我第一次看京戏就是他带我的。他跟我说,你第一次看京戏,不要看文戏,要看武戏。因为你看文戏,坐不住。你看外国人来中国旅游,就看武戏,像孙悟空大闹天宫啊,三打白骨精啊,先看热闹,假如感兴趣,慢慢再看文戏。

北京人艺的话剧,也是他带我看的第一次。我一直记得1992年7月16号,北京人艺老一辈演《茶馆》,那场是告别演出。买票是我跟他轮流排队的,我先排的半个多小时,他又来换我,排了好长时间。当天晚上,当演王掌柜的于是之谢幕时,很多人都流泪了。我父亲也流泪了。他在回去的路上一直不说话。我们俩就这么默默地走。当时,我还很年轻,对“谢幕”还没有很真切的感受。

我就想,父亲在想什么呢?人生这个舞台,谁都有谢幕的一天,关键是当你谢幕时,你回想自己的一生,是什么样儿的呢?我不知道我父亲怎么想,但显然是比较触动他。

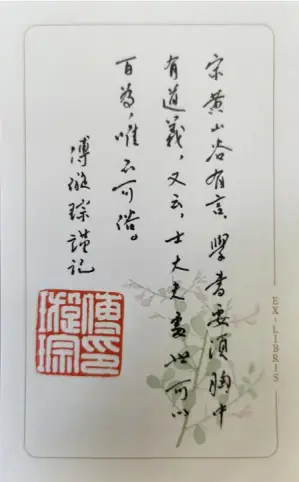

傅璇琮先生手迹

我觉得我父亲是一个很有意思的人!

我看到《宁波日报》一位记者写的一篇文章。他说他老搞不懂傅璇琮的琮字,到底是念cong呢,还是念zong?他就问我父亲说:这个字,字典上念cong,但实际上很多人都念zong,那到底应该怎么念?我父亲回答说:没关系,名字就是让人念的,从俗好了,人家习惯念zong,就这么念好了,念什么,我都答应的。

卢盛江老师在一篇文章中写过,他说傅先生跟女儿的关系很融洽,他女儿有时叫老傅的。是的,我们平时常这么叫。现在我和我姐姐谈起我父亲,也是这么称呼他。有次,我到中华书局办事,接触到跟我同龄的年青人,也是一口一口老傅地叫。

说到这里,突然想起一件事,不妨也说下。我父亲1987年赴美做访问学者时,一美国朋友请他吃冰激淋,有31种。他看我父亲就这么看着,没有选,就说:您选择没吃过的,吃过的就算了。我父亲说:都没吃过,所以不知道选什么。人家就给他选了巧克力经典款。

这些生活中的小细节,现在想起来,都觉很有意思。

我听了大家对他的回忆、怀念,感觉到这个会场中有一股“爱”的气场,让人特别温暖!

大家讲的最多的是,除了他的学术,就是他的为人,显然,大家都认为他是一个好人!

我觉得对一个人最高的评价,就是,这个人,是一个好人!这就足够了!

现在,我要告慰我父亲:爸爸,你一直在爱中,在我们中间。

爸爸,我们都很想你!

本文为中华读书报原创作品,如需转载请留言。欢迎转发到您的朋友圈。

发表评论