前 言

本文集收入了我1998年至2016年间在不同期刊和论文集发表的学术论文多篇。编辑期间,除了改正明显的内容错误,错字、漏字和赘字外,我尽量保持各文原貌。有几篇题材类近的文章,因在不同时候发表,内容难免有少部分重叠;重叠较多者,则干脆合并;有一两篇文章之前因学刊篇幅有限或其他原因未能完整面世,在本文集全文收录。少数文章因时移世易而不得不删减部分内容或修改个别用字,自有已出版的旧文可作对照,有兴趣的读者不妨找回原文一读。这些情况,都会在涉及的文章末处加以说明。

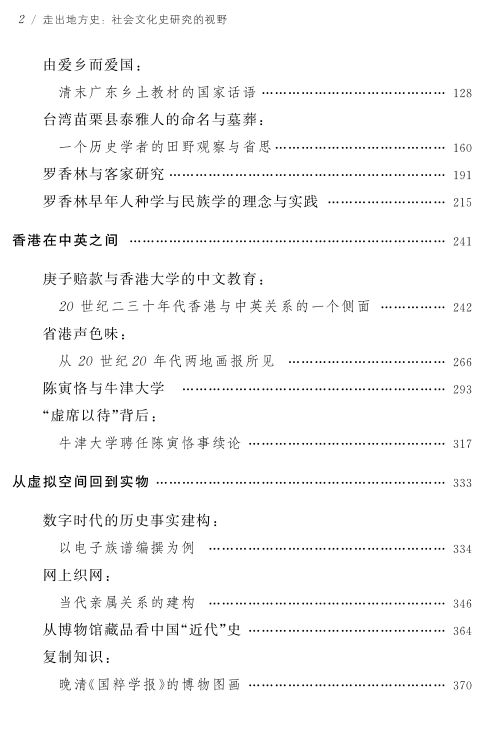

我把这批在不同时候发表的论文,归入四个主题重新组合。在这四个主题中,最切合“走出地方史”这个大题目的,无疑是第一个——“‘地域文化’研究再思”,这也是从我在2006年出版的专著《地域文化与国家认同:晚清以来"广东文化”观的形成》一书出发的思考。在这个主题下收录的六篇文章,只有《“岭学"正统性之分歧:从孙璞论阮元说起》和《区域研究取向的探索:评杨念群》两文的部分内容在拙著里出现过,其他都是在不同情况下写的。在这组文章中,我无意中把讨论梁启超《新史学》一文编作首篇,再把后来发表的《全球化、全球史与中国史学》置于其后,似乎要故意造成某种对比。其实,两篇都可说是“命题作文”的作业。前一篇是为了参加纪念梁启超《新史学》发表一百周年的会议而提的,我当时刻意以“地方史、地方性、地方性知识”为题,重新思考任公“新史学”的意义;后一篇是《学术研究》的编辑十多年前在“全球史”这个概念在中国方兴未艾时跟我约的笔谈,篇幅不长,我当时希望这样的讨论能落实到中国史学上去,所以将文章定名为《全球化、全球史与中国史学》。也许,正是因为多年来我在“地方”、“中国”和“全球”的视野间进进出出,才让我这个以“地域文化”命名自己首部专著的人,可避免别人误会我做的是“地方史”。纳入这个主题的,还有三篇长篇书评,分别评述杨念群、麦哲维、萧凤霞三位作者看起来都带有“地域性”色彩的著作。我之所以着力写出这三篇书评,不仅仅因为我认为这三部著作都值得大力推荐,更是由于我感到这三位作者尽管都聚焦于某地,但其实都提出了一些足以让我们走出地方史的问题意识与分析框架,赋予我们一种崭新的社会文化史或历史人类学的视野。所谓“他山之石,可以攻玉”,我评述他们的大作,实则借题发挥,略抒浅见。

第二部分也是《地域文化与国家认同》一书十分核心的议题——民族身份的扩大或延续。我之所以自信自己不是在“做地方史”或“研究地方史”,是因为我在讨论20世纪的地域文化观的形成的同时,也注意到人们的国家观念在19、20世纪之交如何形塑。《由爱乡而爱国:清末广东乡土教材的国家话语》一文,大部分内容已收入拙著,讨论的是在现代民俗学和民族学在中国尚未确立之前,“种族”和“人类”等概念如何在晚清政府用以鼓动爱国思想的乡土教材中出现,且引起争端。《从民俗到民族:20世纪30年代知识分子的民族主义与民俗学兴趣》和两篇有关罗香林的文章,则通过个人、群体、机构等几个层面,述说20世纪上半叶民俗学和民族学在中国逐渐确立后,如何深刻地影响着人们对中国族群的划分和想象。

其中,《从民俗到民族》一文,一开始叙述了徐思道先生个人的经历,这部分并没有包括在拙著有关章节中,尽管徐先生是该章注释里的其中一个作者。如今重看这篇文章,我不禁想起2001年我在当时还位于广州市文德路的广东省立中山图书馆地方文献部看书时的一幕——正当我在埋首翻书时,一位身穿西装、个子瘦小却眼光炯炯有神的老先生走到我面前,问我是否中山大学的人,我说是,他便说:“我也是中山大学的,顾颉刚是我的老师。”我连忙站起来问他姓甚名谁,他用清脆的粤语念出自己的名字:“徐思道”。徐思道!我怎会想到我博士论文中提到的一个20世纪20年代的年青人,会在21世纪忽然在我眼前出现呢!至今想起来,真感到这种历史相遇是一种福分。在讨论有关民族的问题的时候,我那篇有关台湾苗栗县泰雅人的命名与墓葬的打游击式习作,俨如一面镜子,照着我这个“汉人”,让我在一个相对疏离的族群情景中,重新思考“汉化”这个命题。采取这种你中有我我中有你的出出入入的思考方式,也是希望有助自己打破诸如“国家”vs“民间”的二元对立思维和僵化的族群分类概念。这些想法当然也受到当代人类学较前沿的视角的影响,心中也以之与60年前罗香林等史家或民族学者的假设加以对照,从而看出学术潮流和话语的嬗变。

在牛津念书和后来重访英国期间,因利乘便,我曾翻阅过英国公共档案处(后改称国家档案馆)有关庚子赔款的档案、藏于牛津大学Rhodes House的香港总督金文泰的档案,以及牛津大学注册处有关陈陈寅恪的人事档案,无心插柳地先后写成了《庚子赔款与香港大学的中文教育》和两篇论述陈寅恪计划就任牛津大学中文教授的文章。现在回过头来看,这三篇文章都不约而同地涉及大英帝国情景中的中国文史研究和教育,以及中国、英国和香港的关系,这是当初写《庚子赔款》一文没有预想到的。我们都知道,档案是政府和机构经筛选后分门别类入藏的结果。用档案写论文即使辅以其他材料,还是很容易沿着某些既有的逻辑叙事。在这个时候,翻阅一下同时代的“八卦杂志”,也许对普罗大众的日常生活和社会心态会有更实在的体验。我近年发表的《省港声色味:从20世纪20年代几种画报所见》一文,讨论的时代与《庚子赔款》一文差不多,一开始也提到金文泰与广东省政府主席李济深在省港大罢工后互相拜会以修补两地政府的关系,但接下来的内容都属风花雪月之事。我近年的部分研究,不觉逐渐以“省港”这个本来本地人都十分熟悉但随着时代洗礼而渐趋陌生的表述为主题,已出版了一本论文集和草就了一些文章,更深入的讨论则有待充实。这里仅选用一篇,与另外三篇主题较严肃的文章并置于“香港在中英之间”这个题目下,颇觉相映成趣。

最后一个主题——“从虚拟空间回到实物”,是我对媒体历史和物质文化研究的兴趣的反映。我博士毕业的时候,正值互联网开始普及,随后几年,陆续目睹史料数据化和人们使用互联网制造大量信息(史料)势不可挡的趋向。作为一个本科毕业于传播系后来半途出家皈依史门的历史学徒,对此不觉有许多思考。21世纪头几年,我曾就数字时代的历史学这个主题做过多次讲座,写过一些文章,也把有关内容加进我在中山大学开设的本科生课程“传媒社会史”中,但真正系统成文的,是这两篇以数码时代电子族谱编纂为题的文章,至于其他侃侃而谈的,暂时只能藏于抽屉(电硬盘)中,未敢示人。有趣的是,即使这两篇文章讨论的是那么“新”的话题,但有些名词已成历史(如当年我因“万维网”发音接近英语 world wide web而用之,但该词已逐渐被“互联网”淘汰),而当年访问过的网站,部分已在互联网世界上消失了。最后两篇文章,是我近年因缘际会地把部分心思放到研究实物、物质和感官等课题的初步成果。它们是这部论文集的结束,但应该也是我未来几年的研究方向的起点。

于我来说,这批论文都是我正式以史学为业以来的“功课”。最初选编的时候,不免战战兢兢,恐怕今日之我,已无法直视昨日之我。其后在编辑期间,把文章重新审阅一遍,感觉尚算顺眼,乃敢示人。但这到底是意味着自己多年无甚进步,还是证明自己不忘初心,在某些问题上仍能贯彻始终?实在难以自我评价。翻开主要考虑时序而编作第篇的《地方史、地方性、地方性知识》一文,未几映入眼帘的便是任公“史家多于鲫鱼”的判语,我感觉自己就是芸芸鲫鱼之一,但愿不要在茫茫大海中迷失方向。把这批文章汇合成集,也由此并无沾沾自喜之感,不过就是扎起来成一个作业本,方便读者打分而已。

这部文集之所以能够面世,必须感谢中山大学吴义雄教授在任历史系主任期间启动了相关项目,支持系里的同事出版个人论文集,也感谢江滢河教授为此项目对我们多番敦促。还有我以前的硕士生谢欣同学,担任我的研究助理,负责将全部文章作初步的编辑整理。写作这批文章的二十多年间,是我由牛津大学博士生成长为中山大学教授的二十年,也是我在学术上较有得着、颇为惬意的一段时光。这部论文集无论能否让我“走出地方史”,无论能否展示新的社会文化史研究的视野,于我个人来说,都是标志人生某个阶段的一个分号,是值得铭记的。

初稿成于2018年5月27日,时旅居巴黎 Rue de Fondary77号

修订于2019年4月5日,中山大学蒲园蜗居

发表评论