如何避免历史类比产生的错误知觉

作者:邝云峰,Yuen Foong Khong,新加坡国立大学李光耀公共政策学院李嘉诚讲席教授。

来源:Yuen Foong Khong, “How not to Learn from History,” International Affairs, Vol. 98, No. 5, 2022, pp. 1737–1762.

导读

近年来,美国思考对华政策时常从历史中寻找相似案例进行类比,例如格雷厄姆·艾利森(Graham Allison)在《注定一战:美国和中国能逃避修昔底德陷阱吗?》一书中将中美关系比作伯罗奔尼撒战争前的雅典和斯巴达,认为两国未来终有一战。

邝云峰(Yuen Foong Khong)认为遇到新挑战时,决策者往往从过去寻找指引,但通过过去来判断当下和未来往往充满风险。通过研究决策者如何在国际事务中使用历史类比(historical analogies),学者们一致认为,在大多数情况下,决策者的类比都导致了次优的结果。邝云峰撰写本文目的有二。其一旨在搜集过去国际关系领域使用历史类比的失败案例来指引决策者从使用历史教训的错误路径走向更好的选择。其二,检验当代案例中的决策者在使用历史案例时能够在多大程度上规避其中的风险,从而做正确的决定。

本文第一部分通过研究历史类比的失败案例,作者认为在“不从历史中学习”上有四项要点:(1)不要沉湎于最先想到的历史案例;(2)不要忽视决策者偏好的历史案例和决策案例之间的差异;(3)不要忽视其他可能的历史案例;(4)不要回避检验决策者偏好的历史案例的可能后果。作者认为,能够做到这四点的决策者往往不会犯错。

本文第二部分主要检验当前美国对华政策所使用的历史案例,包括修昔底德陷阱、一战、二战和冷战,因为冷战是当前美国所使用的重要案例,因此作者重点讨论美国如何使用冷战作为历史类比来制定对华政策。作者发现美国使用冷战做历史类比时能够避免“四不要”中的前三点,却回避了冷战作为历史类比可能带来的后果。

外交事务中使用历史类比的错误模式

在检验美国领导人使用历史类比进行外交决策的经典著作《过去的“教训”:美国外交决策中对历史的使用和误用》里,作者欧内斯特·梅(Ernest May)提出三点结论:第一,决策者常认为历史能够提供指引;第二,决策者不能正确运用历史类比是因为他们常被首先想到的历史类比吸引注意力;第三,决策者会有偏见地使用历史类比。罗伯特·杰维斯也认可梅的前两点结论并认为决策者不能正确使用历史类比。格伦·斯奈德(Glenn Synder)和保罗·迪辛(Paul Diesing)持同样观点。这些学者都认为决策者不能很好使用历史类比。

本文作者在早先的著作中提出了历史类比的六个诊断性功能:定义决策者所面临的挑战的本质、评估利益、提供政策方针、预估这些政策方针的成功率、检验政策方针的道德风险、警告政策方针的可能危险。作者通过该框架检验了美国决策者在朝鲜战争、慕尼黑协定、奠边府战役(1954)时使用历史类比的案例,并提出了跟梅和杰维斯等人一样的观点,即美国的决策者对历史类比的使用往往很糟糕。

有人或许会质疑,如果决策者不能善用历史类比,是否应该避免从历史中学习?然而历史表明,决策者遇到新挑战时仍会从历史中寻找经验,如果不能避免从历史案例中学习,那么我们应该做的就是思考如何避免在做历史类比时犯错。

对此,本文提出了如下方针:

(1)使用历史类比时,要避免首先想到的历史案例,尽管决策者总会偏向自己首先想到最相似的历史案例;

(2)由于历史类比强调两个事件的相似性,决策者在做历史类比时更需要思考两件事的不同之处;

(3)在寻找相似的历史案例时不要忽略可能的替代案例或反类比。在群体决策中,其他决策者可能引入新的类比,这些类比可以帮助决策者重新评估风险和可能收益;

(4)不要回避评估不同类比揭示的可能风险和后果。例如当美国总统林登·约翰逊(Lyndon Johnson)面临是否派兵南越的决定时,时任国务次卿提到两个互相矛盾的历史教训:一个是美国如果可以胜利,那么出兵就能避免重演欧洲在慕尼黑协定上对德绥靖的灾难性后果;一个则是美国如果失败,那么出兵就意味着承受同法国在1954年第一次印度支那战争中失败一样的损失。如果约翰逊总统仔细思考了这两次结果不同的历史教训,他很可能会认为美国不可能获胜,从而取消美国向越南派遣军队的计划。

历史类比与中美关系

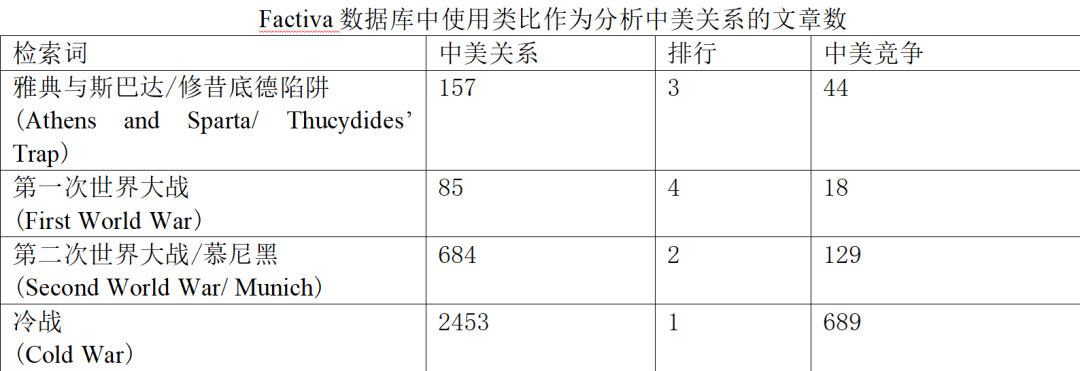

本部分讨论的四个历史类比(伯罗奔尼撒战争、一战、慕尼黑协定和二战、冷战)旨在分析中国崛起带给美国及其盟友的政策涵义、风险和意义。其中又以冷战最有“可获得性”(冷战离我们最近,所以更容易回想起冷战的历史事件)和“代表性”(冷战中的两极对抗与当前中美关系的处境十分贴合)。通过检索Factiva数据库内同时包含历史类比和“中美关系”或“中美竞争”的文章数,并将此作为学者使用历史类比来分析中美关系的频次,作者也发现使用“冷战”做类比的频次远高于其他三个类比。

但是,冷战作为历史类比并不一定是塑造当前美国对华政策的主要因素,尽管许多使用该类比的人偏向强调冷战和当前局势的相似性并主张“遏制中国”。由于冷战是最常被用来解释当前中美关系的类比(尽管不是最有影响力的类比),对冷战类比的分析将在本文中占据主要篇幅。同样,本文仍会研究其他三个类比,因为这些类比同样塑造了美国对华政策。

从伯罗奔尼撒战争到一战和二战

1.伯罗奔尼撒战争

修昔底德在其著作里表达的观点是,崛起的国家会挑战现有的强权,而两者之间的斗争会导致战争。这个类比对当前中美关系的暗示是,崛起的中国会挑战当前国际秩序的主导者美国并引发战争。

2.一战

一战与伯罗奔尼撒战争有四个相同因素:(1)两者都经历了权力的转移;(2)为争夺霸权导致战争;(3)愤愤不平的盟友将最主要的对手(大国)拉入战争;(4)对威望和信誉的诉求导致战争。基辛格是近年来在使用一战作为类比上最知名的实践者。他回顾并进一步推进了这四点的使用。基辛格认为,一战前英国和德国都十分不了解对方,因此斐迪南大公遇刺这一无关事件竟然也导致了一战。当前中美之间也同样是对人工智能的战略意义存在不同认知,因此关系紧张。

与基辛格的观点不同,克里斯托弗·克拉克(Christopher Clark)则认为中美可能重蹈一战覆辙的原因可以比作梦游综合症(Sleepwalking Syndrome)。一战前夕欧洲主要大国就像梦游一样,在梦境中四处游荡,无视现实。当前亚洲的紧张局势同此一样。

3.慕尼黑协定和二战

慕尼黑协定作为历史类比的重点在于当时欧洲强权在领土问题上向修正主义强权(revisionist power)的德国服软。约翰·博尔顿(John Bolton)首先在处理中国南海问题上提出这个类比,他警告美国在中国南海问题上不能服软,否则就如同张伯伦在捷克斯洛伐克问题上对德绥靖一样。

对美国来说,慕尼黑协定的教训是,如果要避免战争,就要对挑战自己的国家尽早出拳,立即战斗,并将修正主义强权限制在现有位置上。使用慕尼黑协定作为类比的人着眼于绥靖政策和二战,他们认为如果张伯伦不对德国绥靖,二战就能避免。

当领导人使用慕尼黑作为类比时,他们是主张更强硬的态度;而当领导人使用萨拉热窝事件(一战导火索)作为类比时,他们则是警告不要陷入战争。

冷战

冷战是长期事件,因此提供了不止一个类比,包括两极格局带来的结构上的必然性、意识形态的对抗和核武器等。本文主要分析决策者和研究者是如何使用或是反驳一些历史类比。

历史学家尼尔·弗格森(Niall Ferguson)是最早将特朗普时期开始的中美对抗比作“冷战2.0”的人。他认为既然特朗普时期美国对华在意识形态、地缘政治和经济上的竞争和冷战相似,何不称此为“冷战2.0”?详细阐述中美关系可以类比为冷战的则是阿兰·杜邦(Alan Dupont)。

杜邦认为今天的中美和冷战有三点相似:(1)意识形态之争;(2)对抗和遏制被当作取胜的手段;(3)双方是倾“全政府”之力来遏制或是对抗对方。他承认使用冷战作为类比使得情况更加危险,但并不认为这样类比有误。因为中美在贸易和技术等问题上的竞争会扩散到其他领域并最终引起战争。基于此,杜邦提议美国需要维护其所谓的“民主价值观”、保持军事优势以及在经济上和中国脱钩。

柯庆生(Thomas Christensen)否认了杜邦的观点。柯庆生对于冷战更为细致的研究,导致他拒绝了这个类比,他认为中美并不像美苏一样在全球范围里展开意识形态的斗争。当前全球并没有被分为不同阵营,也不存在两大完全孤立的经济集团,更不存在会导致代理人战争的敌对联盟。

库尔特·坎贝尔(Kurt M. Campbell)和杰克·沙利文(Jake Sullivan)则不这样认为,他们认为美国既可能挑战也可能与中国共存。本文从坎贝尔和沙利文从冷战中汲取经验的角度分析他们的论点。他们认为决策者可以从冷战中吸取教训并像冷战时一样做到共存,例如签订“防止海上事故”协定(“Incident at Sea” Agreement)和军控等等。尤其是,对美国而言中国与苏联相比是一个更加强大,同时深度融入世界,与美国经济交织在一起的竞争对手。

坎贝尔和沙利文提出,中美可以共存或是竞争的模式源自他们从冷战中汲取的经验。既然当时美国采取遏制战略,如今美国对华政策是否也会发展成遏制战略?柯庆生认为,中美之间没有意识形态斗争,全球也未分为不同的经济集团和政治阵营,但这或许是他一厢情愿的想法。当前南方世界(Global South)在中美选边站预示着意识形态之争。QUAD组织、澳英美三边安全协议(AUKUS)的出现以及俄乌战争后俄罗斯的邻国开始与俄罗斯合作或是对抗等等,都在预示联盟的形成。奥巴马政府虽然使用“重返亚太”一词避免提及“遏制中国”一词,但是其种种作法仍有冷战的影子。

“四不要”和“冷战2.0”

令人欣慰的是,在使用历史类比时,多数人还是能做到“不从历史中学习”,他们将中美关系类比为冷战时也是小心谨慎。

“四不要”之一:关于不要沉湎于出于主导地位的案例,决策者和学者似乎从两方面注意。其一,当类比为冷战时,他们会引进其他类比案例,例如基辛格会同样引入一战的案例并强调可能有不同的结果。其二,当前局势下使用历史类比的情况较为理想,人们可以提出四个类比案例,而不像1965年当美国讨论是否要出兵南越南时,唯一的类比是时任国务卿洛奇将美国不出兵类比为慕尼黑协定中西方对德绥靖。

“四不要”之二:学者们能够指出“冷战1.0”和“冷战2.0”的不同之处。杜邦、坎贝尔和沙利文都指出中美竞争中的经济因素以及中美之间经济相互依赖不同于美苏冷战,经济上的相互依存对双方起到了额外的约束作用。中国也不像苏联一样,正如拜登所言,中国可以带给美国“坚硬的竞争”(Stiff Competition),美国也不该认为自己可以像“冷战1.0”时打败苏联一样强大。

“四不要”之三:基辛格和杜邦都有思考除了冷战以外的类比,他们都考虑到即便中美竞争仍旧是“冷战”,也可能转“热”。杜邦提到的权力转移论就认为中美竞争可能维持“冷战”,但也可能陷入修昔底德陷阱中。这种使用两个类比的做法比只使用一个类比(例如冷战的类比)要好,因为它质疑了那些固守冷战类比的人的假设。一个值得注意的类比是在19世纪初的欧洲,当时的奥地利政治家克莱门斯·梅特涅和英国的卡斯尔雷子爵通过外交手段建立了稳定的区域秩序。从这个类比中我们可以看到,有远见的外交官在努力实现权力平衡和区域秩序方面发挥了关键作用。

“四不要”之四:不要拒绝“测试”类比的后果。目前没有证据表明学者们愿意,或者有意识地思考过他们使用的类比可能带来的结果。

总结

当前趋势显示冷战越来越成为解读中美地缘冲突的历史类比。美国冷战时采取的对抗“战略竞争对手”的“大战略”似乎与其当前对华战略的起伏相呼应。但这并不代表将当前的中美关系类比为冷战要好过伯罗奔尼撒战争或一战。事实上,过度强调“从边缘政策中抽身”或者“和平改变”只会让决策者假设这个“冷战1.0”的结果会发生在“冷战2.0”中。认为当前中美关系是“冷战2.0”的人应该思考柯庆生和坎贝尔等人指出的中国不同于苏联这一点。

令人遗憾的是,这些学者没有思考未来的发展会不会与他们所类比的冷战不一样。如果中美真的进入“冷战2.0”了,又会发生什么?中美是否会在气候议题上合作,美国是否会取消特朗普时期强加中国的关税?学者们应当思考将中美关系类比为冷战后,双边关系在此背景下的走向。

词汇积累

历史类比

historical analogies

修正主义强权

revisionist power

“防止海上事故”协定

“Incident at Sea” Agreement

南方世界

Global South

澳英美三边安全协议

AUKUS

译者:阮淦昌,国政学人编译员,弗吉尼亚大学东亚研究专业硕士生,研究兴趣为中美关系、东亚区域安全、身份认同政治。

校对 | 陈勇 张睿哲

审核 | 施榕

排版 | 杨璐蔓

发表评论