辩证法:一种思维模式的历史脉络

人们对辩证法有各种各样的误读。有人说它是诡辩论,有人说它是客观规律,有人说它是政治教条。其实,辩证法不过是一种思维方式而已。真实理解辩证法,没有对西方文化背景的了解是不行的。此文为选修辩证法相关课程的学生撰写,是我长期从事辩证法教学的的哲学总结,尽量做到通俗简洁。(范畅)

追根溯源,西方文化源于古希腊。古希腊文化的源头在哪里,现在已经说不太清楚了,但一般认为,古希腊文化有着重要的东方文化渊源。希腊文化至少吸收了埃及、巴比伦的文化营养,又汇聚了伊朗、印度、希伯莱和中国的文化基因。因此,辩证法决不是西方文化的专利。但我们今天谈论辩证法,主要在西方语境中谈论。

古希腊哲学中的辩证法

古希腊早期,哲学家们主要思考世界的本源问题,即世界归根结底从哪里来,千变万化的事物背后究竟存在着哪些不变的本质。本源或本质是不变的,万物由此生发出来,最终还要回归本源或本质。哲学家的任务就是找到这个本源或本质,他们认为,找到世界的源头对于理解世界非常重要。

追根求源的西方哲学气质,在这时就诞生了。

哲学家们在追寻世界本源问题过程中,产生了关于世界的辩证认识。比如,毕达哥拉斯指出,数是万物的本源。世界最初的起源是1个点,由1个点而产生2个点,3个点……,诸多的点形成线,线形成面,面形成立体,立体幻化万物。在这种哲学观点中,已经存在明显的“联系”与“变化”的思想。

在对“不变”的追寻中,人们发现了“变”,任何事物都处在发展变化中。这是很有趣的。

这时哲学家做的工作与今天的科学家差不多,都注重观察法认识世界,并对世界进行理论抽象,大胆设想出世界基本规律。不同的是,今天的科学家更依赖眼睛,更依赖技术设备,古希腊的哲学家们更依赖理智,甚至冥想。

苏格拉底是古希腊一个分水岭式的哲学家。一开始,苏格拉底与他的前辈们一样,努力观察自然,思考世界的本源问题。中年以后,苏格拉底意识到探寻世界本源不是最重要的,最重要的是“认识你自己”,弄清“什么是善,什么是恶,我是谁,我应当怎样活着?”这些问题。从根本上说,认识世界不就是为了让人们生活得更好一些嘛。

苏格拉底引导人们思考应当怎样生活的问题。这时,他使用了特定的论辩技巧——辩证法。在苏格拉底这里,辩证法的核心思想就是一个字:变。

变

比如,什么是善。苏格拉底从不直接告诉人们什么是善,而是引导人们思考什么是恶。从对恶的认识,产生对善的把握。把善与恶视为相互联系又各自独立的概念来理解,在特定的条件下,善即恶,恶即善,二者相互转化,不断变化。

从苏格拉底,经由柏拉图,到亚里士多德,辩证法成为与客观对象无关的论辩技术,主要功能是揭露对方观点中的矛盾。亚里士多德《论辩篇》和《修辞篇》中的辩证法都不涉及自然界中的辩证关系。

中世纪神学辩证法

古希腊晚期的一些哲学流派孕育了基督教的最初思想,后经过罗马时期的发展,基督教得到普遍传播。公元476年,日耳曼人灭了罗马帝国,欧洲进入中世纪神学时期。在整个中世神学时期,基督教垄断了文化权、教育权,辩证法成了神学的婢女。

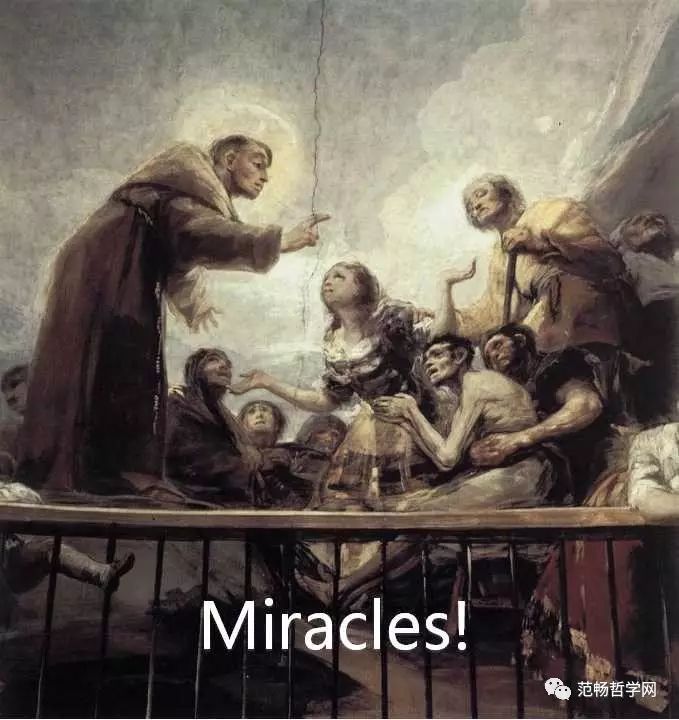

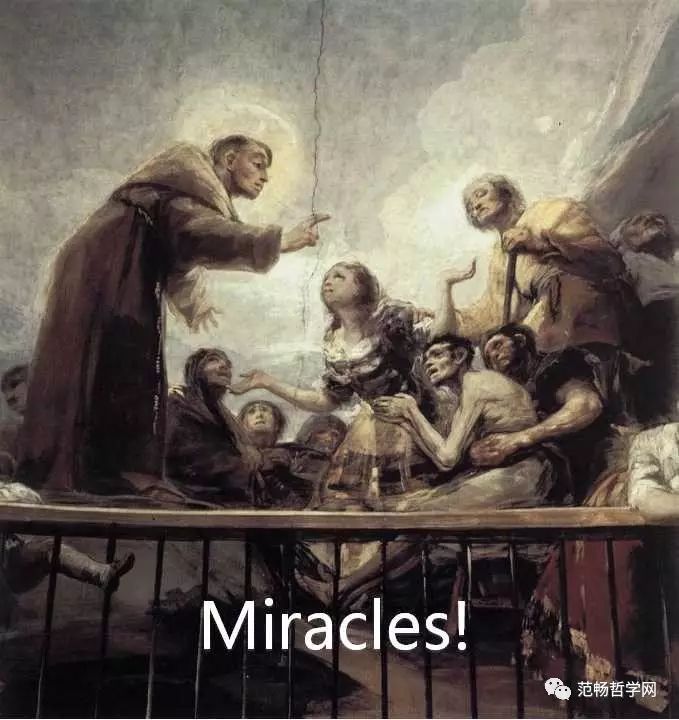

这时期的辩证法主要用来证明上帝的存在。证明上帝存在,不是一件容易的事。根据基督教教义,上帝是万物本源,上帝体现在万物之中,它自身没有什么具体的表征,看不见摸不着。当你以为你看到上帝的时候,它已不是上帝的了。上帝太圆满,不生不灭。怎么证明呢?辩证法是个好办法。辩证法是在对立的双方中理解事物的,为了证明“上帝存在”,我们只需要建立一个相反的命题——“上帝不存在”,然后证明“上帝不存在”是不可能的,于是“上帝存在”就被证明了。

证明“上帝不存在是不可能的”,常用的办法是叙述“奇迹”(Miracles)。“奇迹”哪能按照人类的认识方式来解释呢?所以只能设想上帝是存在的。

《圣经》:到了晚上,他的门徒到海边去,上了船,要过海往迦百农去。天已经黑了,耶稣还没有来到他们那里。忽然狂风大作,海就翻腾起来。门徒摇橹约行了十里多路,看见耶稣在海面上走,渐渐近了船,他们就害怕。耶稣对他们说:“是我,不要怕!”门徒就喜欢,接他上船,船立时到了他们所要去的地方。(《约翰福音·耶稣在海面上行走》)

这是耶稣借助神的力量渡海的故事。作为肉体存在的耶稣怎么能够在海面上行走?唯一可能的解释是这个世界上确实存在上帝,而耶稣是上帝之子!

这样一来,辩证法就成了诡辩论。

康德辩证法

文艺复兴以后,随着自然科学的兴起,为神学服务的辩证法也昭著臭名。辩证法被看作玩障眼法和引起幻觉的技术。自然科学家自觉拒斥辩证法,把辩证法视为科学的头号敌人,竭力把它清除出科学领域。这个时候,是康德挽救了辩证法。

康德充分利用了辩证法可以揭露矛盾这一功能。康德把世界分为经验世界和先验世界。经验世界就是我们的生活世界,对这个世界我们通过感觉器官进行认知,听、看、闻、摸等等。还有一个世界,叫先验世界,这个世界是不能运用感觉器官认知的,你看不到、听不见、摸不着。上帝就属于先验世界,各种抽象观念也属于先验世界。对于先验世界,我们只能通过它们的“呈象”来认知。

这样,我们能感觉到的一切事物都处在经验世界范围内,认识经验世界而得到的知识只能在经验范围内有效。所谓“经验科学”,就是这个意思。如果把经验性知识运用到先验领域,就是“超验”,就会发生矛盾冲突,产生辩证假象。辩证假象以二论背反的方式表现出来。借助二论背反,可以判断我们在关于人的学问、关于自然的学问和关于神的学问中是否犯错误。

下面是康德列举的二论背反例子。

论题:世界有时间和空间上的开端吗?

正论:世界有一个时间上的开端,空间也有一定的界限。

反论:世界没有开端,也没有空间界限,无论就时间而言还是就空间而言,它都是无限的。

显然,正论与反论都不能用对错来判断。对于正论来说,问题在于:如果世界在时间上有一个开端,就一定存在一个开始之前的世界序列,依次类推,世界在时间上就成了无限的。空间也一样。如果空间存在一个特定的界限,特定界限之外的空间也是空间,依次类推,空间就成了无限的。对于反论来说,设定世界没有开端,其前提必须对世界本身进行界限设定,而这又需要一个时间和空间上的开端。

出现上述二论背反的情况,根本原因是两个命题都超越了人们的感官世界。用经验性知识解释先验世界,犯了“超验”的错误。在“超验”情况下,尽管两个命题是相互冲突的(康德认为,冲突并不是真正的矛盾),双方都要被否定。

在当代生活中,也存在大量二论背反的例子。

论题:到了一定年龄,该不该结婚?

正论:男大当婚,女大当嫁。

反论:我结不结婚,关你屁事。

此处正论与反论也不能用对错来判断。正论是一个抽象原则,已经进行入观念世界,忽略了经验世界的丰富性和复杂性。如果人们用切身经验来证明这个原则,就会发生矛盾:你的经验只能说明你自己,不能把它上升到一般原则来要求所有人,——你越界了。同样,如果用这个原则要求现实生活中的个人,就是用先验原则套弄鲜活的经验世界,——也越界了。越界就会发生矛盾。生活中许多人不愿接受这一陈词滥调,就是这个原因。反论试图用个体经验否定抽象原则,也犯了同样的错误,所以无论多少年轻人反对“男大当婚,女大当嫁”这个老掉牙的观念,就是消除不了它。

康德辩证法表明,看起来彼此矛盾的二难命题,并不必然是二选一关系。如果二者的共同前提存在问题,可能二者都是错误的。在结不结婚的论题中,混淆抽象原则与个体经验的界限,就是正反命题的共同前提出了问题。这一思路有利解决生活中看起来无法调和的矛盾冲突。

既然辩证法是一种假象,能不能消除呢?不能。辩证假象不是由于哪个人的认识能力高低造成的,也不是诡辩家故意为了迷惑人们而人为编造的,而是人类理性误用的必然结果。即使人们认识到它是假象,它也会不断出现在人类的理性活动中。这就是说,辩证法,或矛盾,总会一直伴随着我们,把我们不断推入竭力避免而又不断陷入的矛盾困境中。

黑格尔辩证法

黑格尔反对经验世界和先验世界的区分。他认为先验世界是一个空洞的东西,没有什么意义。如果一定要用先验和经验描述世界的话,先验世界与经验世界本来就是一个世界。例如,当我说“杯子”的时候,我说的“杯子”与我手里拿的杯子是一个杯子。

这样一来,黑格尔就要解决一个问题,即康德指出的辩证法是假象的问题。

黑格尔的解决办法很简单,承认矛盾就是了。对黑格尔来说,矛盾不是理性误用产生的假相,而是事物本身的属性,是事物产生和发展的动力源泉。

例如:

论题:生命受到威胁时,是守法还是违法?

正论:即便生命受到威胁,也要守法。

反论:为了保全生命,可以违法。

守法、违法是两个相反的命题。在黑格尔看来,它们并不是截然对立的,相反,在特定情况下它们是一致的,是一个命题。如果生命受到威胁,就可以违法,此时违法才是对法律的最好遵守。此时如果不违法而导致生命受到损害,就是最严重的违法——一个人遇到生命危险而不允许他自谋保护之道,那就等于把他置于法律之外,法律的根本宗旨是保护人的自由,生命既被剥夺,全部自由也就结束了。

在上述推论中,守法、违法两个论题之间的矛盾冲突不再被看作假象,而被看作事物本身的属性,是事物发展的动力源泉。黑格尔运用这种辩证法理解一切观念的和现实的事物,在他看来,辩证法是认识世界的根本方法。

承认矛盾的合理性,并把矛盾看作事物本身的属性,这一思想受到康德主义者的强烈反对。近代西方科学的一个重要尺度就是逻辑的自洽性,不允许矛盾存在;只要一个科学理论存在内在矛盾,这个科学理论就不能成立。可是,黑格尔却公开声明矛盾没问题!这不是疯了吗?

当时,整个自然科学界都反对黑格尔。

辩证法的新阶段:唯物主义辩证法

黑格尔去世后,黑格尔哲学体系的优点与缺点一样充分暴露了出来。“在最后一点生命的火花熄灭之后,这具残骸的各个组成部分就分解了,它们重新化合,构成新的物质。”马克思和恩格斯从各不相同的路径达到了对黑格尔辩证法的一致认识,将之发展成为唯物主义辩证法。

唯物主义辩证法是与唯心主义辩证法相对而言的。无论古希腊还是古代中国辩证法思想都具有唯物主义成份,但只有经过黑格尔唯心主义阶段以后,才产生了唯物主义辩证法。

黑格尔哲学是唯物主义与唯心主义的混杂体。一方面,黑格尔注重对自然科学的考察,受十八世纪法国唯物主义思想的影响较大,反对唯心主义;另一方面黑格尔对那种过分强调感性经验的机械物质世界观十分不满,主张在“合理性”的意义上理解现实世界,用“理念”把握现实事物。在他看来,“理念”是自然的基础,自然界是从“理念”里产生出来的。这就颠倒了世界本源的关系,又陷入了唯心主义。

例如,黑格尔曾经把“磁”理解为一种观念性的东西:

把磁体砍成两截,每一截都又是一个完整的磁体,北极又会在被砍断的一截上直接产生出来。每一极都是设定另一极,并从自身排斥另一极的东西。……所以,我们完全是在超感性事物的领域里生存的。如果有人以为自然界里不可能有思想,我们便可以向他指出在磁里就有思想。

如此,对黑格尔来说,正是观念产生了磁,而不是磁产生了关于磁的观念。现代科学表明,这一极具辩证法思想的论述是十分荒唐的。

费尔巴哈是较早发现黑格尔唯心主义局限性的哲学家。费尔巴哈对思维与存在的关系问题作了如下论述:

思维对存在的真实关系如下:存在是主体,思维是客体。存在决定思维,而不是思维决定存在。存在是由它自己本身所决定的……它本身就有它自己的基础。

这完全是唯物主义一元论,后来成为马克思主义哲学的重要基础。但是,费尔巴哈混淆了唯物主义发展的不同阶段,把唯物主义复归到了十八世纪的机械唯物主义,过分强调世界的客观性,忽略了人的主体性。“同黑格尔比较起来,费尔巴哈的惊人贫乏又使我们诧异。”(恩格斯)

之所以如此,是由于费尔巴哈集中全部力量反对黑格尔哲学的唯心主义要素,很少注意和利用黑格尔哲学的辩证法要素。费尔巴哈没有走出的这一步,是由马克思完成的。早在马克思撰写博士论文时期,马克思通过对古希腊唯物主义哲学家——特别是伊壁鸠鲁——的研究意识到,辩证法只有在唯物主义形式上才具有科学意义。其后他吸收黑格尔哲学中的辩证法,并借助费尔巴哈哲学平台,建立了辩证唯物主义哲学。我们把这一阶段的辩证法称为唯物主义辩证法,它是辩证法发展中的新阶段。

整个一部《资本论》就是辩证法在唯物主义基础上的再现。

发表评论