技术之「智」赋能医疗之「治」——近年大数据、人工智能、远程医疗和可穿戴健康产品等新技术在医疗领域的应用越见频繁,医疗业界对能够推动创新科技的跨学科和跨专业人才需求甚殷。

香港浸会大学(浸大)于2022/23学年起开办创新医疗及社会健康社会科学学士(荣誉)/ 理学士(荣誉)课程,以跨学科形式,结合科技、医疗和健康领域知识,培育创新医疗人才。

/ PART 01 /

文理兼收 贯通科学人文

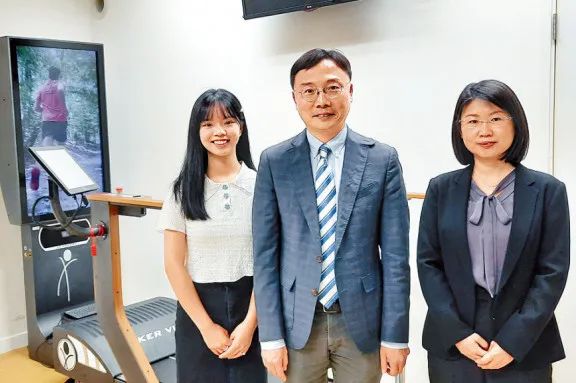

►(从左至右)课程一年级生李念情同学,浸大协理副校长(本科课程)张国威教授,课程主任兼体育、运动及健康学系副教授黄雅君博士。

课程主任兼体育、运动及健康学系副教授黄雅君博士表示,创新医疗及社会健康社会科学学士课程文理兼收,欢迎不同学科背景及经历的学生入读。

修读该课程的一年级学生李念情谈及入读该课程的感受:「身边很多同学就读中学时没有选修『信息及通讯技术(ICT)』科目,但入读该课程后也不会感觉特别吃力。」

她表示,课堂上导师会在旁悉心指导,帮助同学逐步掌握计算机相关知识及编程技巧,「大家都能顺利完成作业,如制作款式创新的计算机时钟。」

课程为四年制,教授内容贯通科学人文。学生将于首个学年修读与「计算机学」及「全球挑战」相关的课程,第二学年则修读「人工智能与数据分析」、「社会康健及公共卫生」、「医疗及社会」、「企业学」等课程,开始接触社会康健及医疗科技应用的知识。

进入第三学年,同学可选择「健康及社会康健」(HSW)或「健康科技及资讯学」(HTI)作为专修。

「健康及社会康健」专修涵盖社会身份及健康文化、规划,以及令社会进步的创新解决方案,学生可选修的学科包括「社会身份和健康文化」、「健康规划和沟通」、「智能城市的健康生活」、「社会改进的创新方案」等。

「健康科技及资讯学」专修则涵盖健康管理系统、生物科技、智能生活科技,以及健康信息学,学生可选修的学科包括「健康管理系统」、「生物科技」、「智能生活科技」、「医疗保健智能」等。

►点击查看课程架构

/ PART 02 /

课程自由度高 鼓励自主学习

►实地考察是课程提供的体验式学习活动之一,让学生认识基层家庭的生活状况。

课程基于浸大 「数据分析与人工智能领域」和 「健康与药物发现」两大跨学科研究群组的创新研究进行教学。除面授课堂之外,学生将通过沉浸式体验学习、实习、研讨会、研究导向学习、问题导向学习、服务项目等多项自主学习方式,认识现实世界中的医疗及社会健康问题。

李念情同学补充,课程中的「全球挑战」科目有别于传统课堂,同学学习的自由度更高,「专题报告的形式没有限制,有些同学用音乐、戏剧、艺术品完成报告,让我感觉很新鲜。」

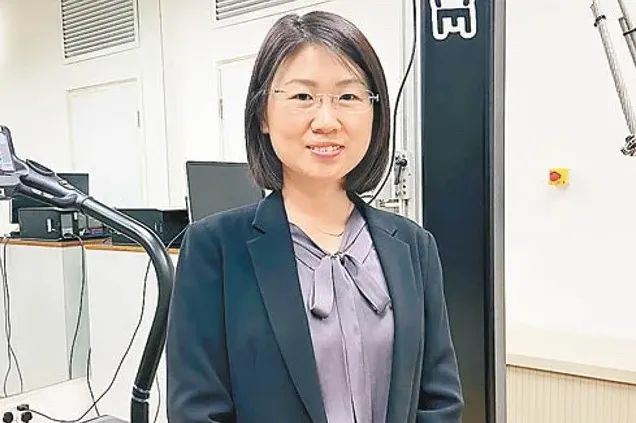

黄雅君博士认可课程的发展潜力,期待课程学生以专业知识及技能装备自身,为未来做好准备:「我很高兴见证到第一届学生的成长。希望他们能够做到『以终为始』,充分利用四年的大学生活,获取知识,拓宽视野。」

►黄博士认可课程的发展潜力,期待课程学生以专业知识及技能装备自身。

/ PART 03 /

市场需求可观 职业前景广阔

►人口老化现象加剧,带动公立医院、非政府组织以至保险公司对创新医疗的人才需求上升。

随着人口老化现象加剧,老龄科技市场加速发展,带动公立医院、非政府组织以至保险公司对创新医疗的人才需求上升。浸大协理副校长(本科课程)张国威教授认为,数码转型的浪潮已由企业及银行推展至医疗保健界别,该课程的毕业生正正切合市场需求。

此外,课程独特的跨学科培养模式,使毕业生的就业前景广阔。健康及社会康健专修的毕业生可在政府机构、非政府组织、私人企业或社会服务机构等从事项目管理人员、社会影响分析师等相关工作。而健康科技及资讯学专修的毕业生可担任健康信息学专家、智能健康解决方案开发者,以及保险业健康数据分析师等岗位。

黄博士补充道:「学生从课程中学到知识和技能,诸如数据分析、编程的创意设计和政策制定等,都能帮助他们应付职场不断出现的新需求。」

*部分图片来源于网络

点击「阅读原文」,可直达创新医疗及社会健康社会科学学士(荣誉)/ 理学士(荣誉)课程网页。

End

星相约,心相遇。

记得加星标哦!

► 浸大微信

微信公众号| HKBUofficial

► 浸大微博

新浪微博 | @香港浸会大学

► 浸大头条

今日头条号| 香港浸会大学

► 浸大知乎

知乎号 | 香港浸会大学

► 浸大小红书

小红书 | 香港浸会大学

发表评论