说起东周,我们自然而然地就会想到礼崩乐坏这四个大字。之所以会出现这种局面,还要追溯到春秋初期的一位国君--郑庄公。

第一次跨越之路

对于春秋初期的这位小霸,其实很少有人提及,而郑国的脱颖而出还要从西周的灭亡说起。西周传到姬宫湦手里的时候,朝政开始疏于打理,沉重的赋税以及不遵周礼的行径更让早就看他不顺眼的诸侯们积怨颇深。等到敌方大军压境之时,诸侯们都在等待着幽王报应的到来,谁还会管这个欺压自己的主子呢?

这时,郑国以救世者的身份登场了。因护送周平王东迁洛邑,保留周室血脉的功劳,他不但受封卿士,还被赐予大片土地,地位瞬间提升。我们要说的主人公就是在这样的环境下长大的。

郑庄公的出生就颇具传奇色彩,存有各种各样的说法。其中流传最广版本,就是武姜在睡眠中生下郑庄公,醒来后才知道。而且出生的时候先出现脚,最后再出头,被当时充满迷信思想的武姜认为乃大逆不道之事。此后,武姜又顺利产下叔段。但对一个人的偏爱,真的会导致不可调和的矛盾,甚至是流血事件。母子三人的大战就一触即发。

武姜先是力主郑武公令叔段继承王位,在劝谏无果后对寤生百般要求。同时,从制邑到京邑,武姜教唆叔段在封地扩充势力、招兵买马,俨然一副起兵谋反的姿态,虽然他明白过分的纵容容易导致祸患,但他尊重自己的母亲。当真正的威胁悄然降临才果断出手,以雷霆之势粉碎了武姜与叔段里应外合的阴谋。

郑庄公母子三人的争斗不禁令人扼腕叹息:本是同根生,相煎何太急?!如果叔段能够辨明是非,通晓长幼有序的道理,不受母亲的唆使,同室操戈的悲剧大概率不会上演。

第二次跨越之路

母亲的步步紧逼和毫不顾念舐犊之情的决绝,彻底让这位奉行孝道的君主决心去做恶人。“不到黄泉,绝不相认”的话,也彻底让母子关系陷入全面破裂境地。

此时,寤生的本性还是好的,还是向往那个天性纯良。所以恪守孝道的自己,进而陷入两难境地。索性有颍考叔的献计,上演掘地见母的超级闹剧。故事不禁让人想起“精诚所至,金石为开”的道理,也让我深深的为这个一代枭雄的心机叹服。既当又立,是对他最好的描述。

第三次跨越之路

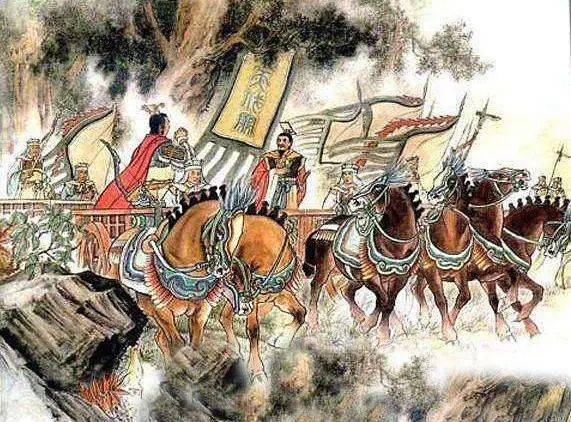

周平王迁都洛阳后,郑、秦、晋、卫四国联军挑起了保家卫国重担。最终延续周王室的香火,也是郑武公护送周平王东迁洛邑开启东周大幕。然而,周王室对郑庄公权力的步步盘剥。让郑国成为与周王室分庭抗礼的领头羊。

不在沉默中爆发,就在沉默中毁灭,周郑大战一触即发。只不过这次,出丑的要数桓王。除自家部队被打的溃不成军,自己还被郑国将领祝聃射中了肩膀,周王室重振雄风的梦想破灭。长期以来,主子对下属的摆布只是看似风平浪静,实则诸侯们的心中早已波澜起伏。郑庄公选择了一条他从前想都不敢想的道路,繻葛之战的胜利锻造了他无坚不摧的内心。他敢于为自己的不公正待遇而战,敢于为国家的利益而战,敢于同压迫自己的主人而战,向着自己的霸主地位跨越了高度台阶。

既然在等级森严的制度当中无法施展拳脚,就率先去冲击它。事实正如他所愿,周王室的落败让越来越多诸侯国看到了挑战希望。礼崩乐坏的大时代促使社会制度变革,但他没有想到的是郑国在此时也就到顶了。

郑庄公挑战周王室,一方面在于权力的瓜分让他感受到了生存的压力,另一方面也有称霸的想法。周王室吃了亏,肯定会让周边还听命于自己的诸侯国侵犯郑国,对郑国是不小的损失。东周初期,周王室尽管没有了往日的光环,但瘦死的骆驼终究比马大,大多数诸侯国对周朝还是心存敬畏之心的。郑国公然叫板,必然让诸侯国产生危机感。一旦周王室向天下发号施令讨伐郑国,还是会有国家响应、且从中牟利。届时郑国的处境会非常被动。此外,郑庄公之后继位的君主没有了巩固成果和统摄群臣的能力,国家很快陷入君臣争斗的漩涡当中。

周公制礼,在某种程度上是后世儒家的附会,更有可能是社会长期运作所形成的某种共识。这种共识被称为“礼”。

既然有某种共识,那就有利于社会秩序的稳定。“礼”最重要的成分,当然是为人子应尽之孝道和为人臣对周王室的顺从和尊敬。在生命和政权受到威胁的时候,以保证周王及公侯伯子男的等级秩序永存不替。但在现实面前,周礼又是那么的苍白无力。毕竟,社会的和谐秩序需要大家共同维系。遵从周礼的前提是要保证每个人的权力至少不被侵犯,而周礼维系的相对的平衡稳定,已经被膨胀的欲望和日益激化的矛盾打破。因此,讲求所谓仁义道德的周礼也只能为其让步。

纵观周朝由大一统再到分崩离析的过程,本质上就是周王室与诸侯国之间实力消长的演变。但还要看到,郑庄公在面对压迫的同时敢于抗争的精神。社会的大变革,往往源自于被统治者对权威发起的挑战。郑庄公的做法,不过是打破了周朝两百余年固化的君臣模式,属于将行动落实到实处在初始阶段的“先行者”。

虽违背人伦,克段囚母,但也能看到他为了维护国家稳定的隐忍、见木已成舟,果断扫平内乱的决绝以及掘地见母时的温情......

周制常识:统治者不可反复折腾臣民

赞赏通道

加群抒发观点

发表评论