无论何时何地,我们都会说“经济基础决定上层建筑”,这句话还可以解释为,不能满足基础的衣食住行的基础消费,那么就不会有文化娱乐的上层消费。

所以通常我们都可以通过观赏某个阶层的消费观念中来判断该阶层的经济地位,当然了,消费观念也是由当时的收及物价变化而变化的。社会经济发展如何,不同种类的物价直接反映出社会贫富的状况。

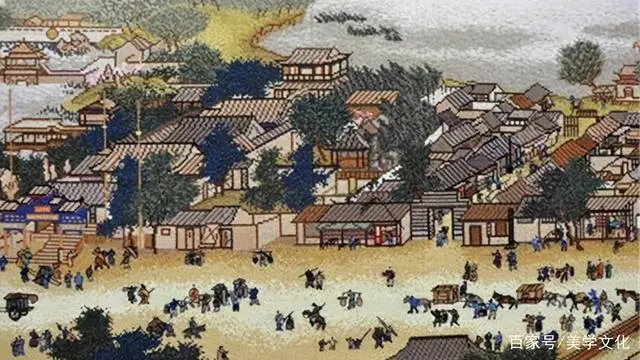

即使是封建社会,也不会逃脱出以上所述的经济规律。决定社会经济发展状况的因素非常之多,无论在哪个朝代,社会稳定才会让经济稳定,古今中外无一例外。

只是在封建王朝的发展中,社会稳定是重中之重的经济发展基础之一,比现今社会更为重要。

除此此之外,自然灾害也是一个重要的影响因素。明末国家日趋倾覆,就与起义纷起,灾害过多有关。

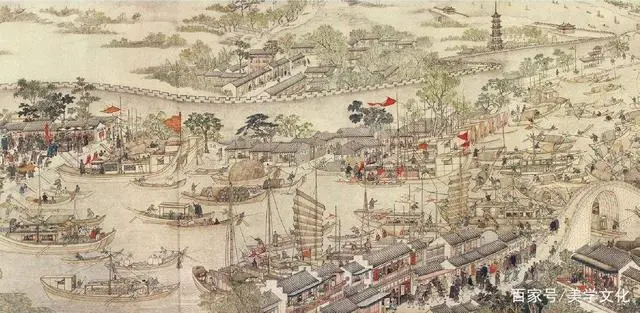

明朝的中后期,社会渐趋稳定,经济发展的曲线是怎么样的呢?我们可以从百姓生活的消费观来看出一二。

一、基础物价是如何变化的?能负担得起这些日常消费吗?

1、衣食住行的基本价格变化

任何时候任何地点,衣食住行是所有百姓关注的重要基本点。明后期,由于战乱米价始终处于波动中,明末时原本十分低廉的浙西米由7钱一石飞涨到了一两一石。

万历三十六年时遇水灾,米价飞到一两三钱一石;至于到了崇祯时,每石米要一两六钱。百姓吃不起饭,自然会暴乱。

除了米,还有普通百姓的穿着衣物仍然属于高消费物品,民众只能消费普通的棉布,每匹在1-2钱,贵的是3-5钱。那些绫布及锦缎是普通百姓消费不起的。

而且我们要清楚,就算一些布料、用品这些价格昂贵,老百姓大不了可以不用不买。但是如果是像米这样的生活必需品价格也很贵,那么老百姓可能就要面临吃不起饭的情况。

而且物价涨了,但是老百姓获取金钱的方式却很单一,无非就是务农、或者是服役,这些的报酬都非常的少。而且明朝重农抑商,老百姓根本很难挣到什么钱,所以他们便很容易走上造反的道路。

2、百姓或官员能负担得起日常消费吗?

百姓与官员同样都需要消耗日常的衣食,百姓本就贫苦还要面对赋税压力,所以在灾年很难应对生活所需。

据记载,明朝的徽商和晋商都需要勤俭度日,并不是我们想象中的奢靡。那么百姓的生活贫苦,官员又是如何呢?

明朝一个京官按照刚刚的衣食物价估算,每家每年的消费支出大约是50两白银,如果有个应酬之类的就要多出大约100-200两白银的挑费。这一切消费远远高于官员的俸禄,所以明朝后期官员贪腐成风。

二、明后期娱乐消费支出日趋增长,社会经济发展是快速的

1、百姓的文化生活支出也很多

社会稳定,经济发展后,对于精神层面上的消费会慢慢增加,明朝后期百姓们花费在娱乐上的钱也不是小数目。

比如松江府的例行庙会,演员的道具一根三条珠鞭就要100多两银子,整场庙会下来大概要花费1000多两白银。

这些费用绝大部分是由官家和商家来担,百姓也避免不了要担负一点点,虽说是一点点,但是比起那些日常消费的水准来看,也是不小的支出。

2、物价波动,基础消费与精神消费同时加大,造成了百姓的经济负担过重

明朝后期通货膨胀严重,物价波动非常大,百姓生活较为艰辛苦。而后期伴随着社会发展的需要,人们对精神生活的需求日益增加,在娱乐消费上也逐渐增加支出。

整体来说明朝经济发展还是非常迅速的,但是基础的衣食等物价未能得到很好的平抑,所以各种需求夹杂在一起,使得社会矛盾逐渐暴露了出来。

明朝后期逐渐显现出奢靡之风,而且人们在娱乐消费上的消费也不断增加,明朝后期基本满足了生活温饱而开始追求精神需求。

但是朝廷也是日趋腐败,再加上前朝积累出来的各种问题,积重难返,统治者已经无力回天。整个明末动荡不安,大厦将倾。

明初和明朝中期由于问题积累得不多,政局逐渐稳定,所以有了洪武盛世、永乐盛世等百姓安居乐业,国家发展繁荣,文化艺术水平也是日益提升。

此时的明朝已经发展到它的巅峰状态,只是封建统治者的眼界格局还是过于狭隘,没有进行彻底的改革,所以才会造成明末的困局。

参考文献:《民务·积贮仓谷》、《启祯记闻录》、《味水轩日记校注》、《记明万历四十八年平价米票》

发表评论