笔者和朱祝新老师是同村人,家住在象山,与朱老师家相望不足1公里,与他曾在长陔、璜田两乡共过事。对于朱祝新的为人,凡是接触过的都会伸出大拇指夸他、称赞他!工作之余他平常喜爱非遗物质文化遗产方面的资料收集,特别是在对徽剧艺术方面的挖掘、保护、传承,他费尽了心血,做出了较大贡献。

朱祝新先生在确定纂写《徽剧志》后,整整用了8年时间。采取白天四处走访,晚上在谦受益斋整理资料录入。8年来他共走访了两三百位戏剧参演者和徽班传人;为筹款、设计排版、校对等去屯溪近百次,去县城多达三百余次;共整理打印了近万张A4纸书稿与图片。8年来的笔耕不辍,从起始的《街源戏经》基础上再到编纂厚达一千多页,一百八十多万字的《歙县徽剧志》,历经曲折,艰苦努力,2015年7月,在黄山市文化委、歙县县委宣传部和众多友人支持关心下,《歙县徽剧志》得以正式出版。从一字一句中,无不充分体现出他的徽剧情缘。

《徽剧志》的编纂过程中,为他充实了许多有关徽学论文的史料和素材。他曾单独出发表的论文也越来越多,其中,戏剧论文《徽剧之源探考》,在2015年6月4日西安举办的中国第29届田汉戏剧奖评选活动中,荣获一等奖。朱祝新多年的努力终于有了收获,国家级戏剧专家陈长文先生在《徽戏起源新考》文中认为“。。。。。。朱祝新先生,可称得是一位脚踏实地的戏曲研究专家,他的这部著作对我国戏曲史的研究作出了重要贡献,是一部值得重视和推荐的好书”。徽剧专家,《中国徽班》主编李泰山先生也高度赞扬朱祝新是一位为徽州歙县徽班艺术的继承和发展做出巨大贡献的徽剧使者!

他在保护传承徽剧文化事业的道路上,永不停蹄。2016年3月,在歙县县委宣传部的关心支持下,为中央电视台国际频道《城市1+1》栏目中精心策划编导了徽剧传统剧目四段,并于5月8日首次向世界传播,为徽剧之源进行了正本情源。

“功夫不负有心人”,朱祝新付出的劳动,也得到了社会各界的好评。他在徽文化与徽剧文化宣传工作上先后获得许多佳绩,其文学艺术论文获歙县首届文学二等奖,黄山市首届最美方志人,《歙县徽剧志》获首届市社科著作二等奖。在所创建的歙县庆升徽剧团培养出不少传承人巡演街源乡村及两省三地,使徽剧之乡街源名扬中外。极大地宣传了徽州歙县。

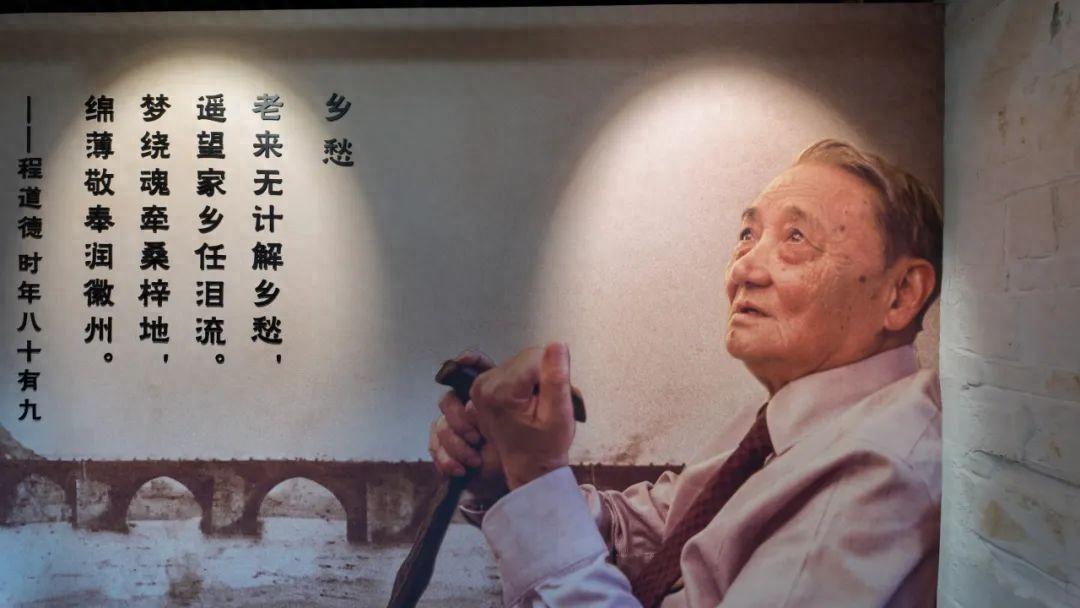

朱祝新 1954年出生于歙县璜蔚村,自幼喜爱琴棋书画,兴趣广泛。9岁始做徽胡,11岁自制二胡。14岁参加村办剧团,既当演员又兼学操琴。受家乡徽班奏乐乐师们的培养熏陶下,技艺日渐长进。1970年(16岁)时就能为村中剧团演出的徽京剧目百余出操琴。历经四十多年,为戏班操琴几千余场次。识谱能力强,会作谱写歌,翻译工尺谱。曾参谱《一点心意》和创谱《红哨》黄梅戏曲谱,创作和记谱多首歌曲、民歌、历史革命歌曲、民乐、徽剧唱腔。有临场操琴经验,曾为皖浙两地乡村剧团、戏班操琴无数场次。

他并非戏剧专业出身,从他在社会工作方面的事迹,也可看出他的为人品格。他于1971年开始从教,后从政。平凡之路展示出他不平凡的业绩。从一名普通教师到一乡主政、街口地区官员。至2013年退休,从不放弃做些对社会有益之事。

热爱家乡,热爱徽州文化事业的挖掘、保护与弘扬。2005年始主编《璜蔚志》(2007年10月刊行),参编《璜田志》(2008年10月刊行),同时,为《歙县志》供稿,协编《郑村志》《绵潭志》;多次为《安徽教育》《歙县文史资料》《徽学园地》《徽学研究》《徽州社会科学》等杂志纂稿,有关歙砚、徽菜、旅游、人文、徽剧等专论文章数十余篇被刊载发表;还于2008年参编中法合作项目上海复旦大学博导王振忠主编的《徽州传统社会丛书》之《璜蔚民俗》编稿(2016年11月刊出);为《中国民间故事全书》(歙县卷2012年6月版)供稿8篇。2005年带领开发“街口天然国画长廊”旅游胜地。为今日兴起的街源旅游事业首开先河。2011年亲自探发出歙南街川玉带金星、眉纹、彩带歙砚石老坑四处,填补了歙县境内歙砚石的奇缺资源。2010年参与筹建“歙砚鉴藏研究会”,任秘书长。曾是创建歙县徽剧纪念馆的参与者,2007年10月至2011年底被聘为安徽鸿锐房产公司开发占地115亩的歙县“财富广场”综合办公室主任使该楼盘成为歙县5年内营销第一楼盘。1978年始作图画画,木刻版,山水中堂农家壁画许多作品,广被皖浙赣闽沪津京等地人士收藏。2015年冬还为“街源烘青(黄山毛峰)”与“甘白香”白茶编写申报材料,成功获得安徽老字号品牌,提高了徽州歙茶对外销售的知名度,增加了农民收入。老骥伏枥志在千里。朱祝新现正在为社会的有益事业拼搏,以度过有趣有乐有益之晚年。目前,又投入到“名村名镇志”的修编指导工作中去。

发表评论