在中国现代民族国家建立之际,性别概念被引入中国,成为了现代化的根本问题。在这个过程中,认知上和社会秩序发生了根本性的转变。这种分类把人从儒家秩序的关系里解放出来,成为了独立的个体,但也塑造了二元的男性和女性。不过在中国近现代革命的具体实践之中,传统和现代之间的矛盾并没有一直被简单地当做二元对立,而是创造性地运用了传统。清华人文与社会科学研究所主办了《革命的现代性与传统:性别、家庭、再生产》会议,由严海蓉老师和冯乃希老师主持,邀请了中国人民大学的宋少鹏老师、华东师范大学的孙晓忠老师和陕西妇女理论婚姻家庭研究会的高小贤老师与会,共同讨论中国近现代革命时期的妇女、家庭和再生产问题。

严海蓉:“传统”现在变成了一个热词,对传统的征用甚至变成了某种社会工程,社会上有各种各样对于传统的理解、调动。实际上,所有这些对于传统的讨论或争论,都是跟不同的现代性方案有关系——包括由此带来的创伤,也成就了某种对传统的重新召唤。这个问题有全球性,比如在美国,保守主义的兴起,重提“家庭价值”(family values),这与新自由主义带来的社区消解和社会原子化造成的创伤有密切的关系。当然,这种再保守化的努力并不能治标,更不能治本,其保守的性别内涵还直接冲撞了现代西方女权运动已经普及了的女性生育选择权,造成了尖锐的社会对立。今天我们如何创造性地运用传统?在中国近现代的革命实践中,传统和现代之间的矛盾并没有一直被简单地当做二元对立。本次讨论我们特邀了三位老师:中国人民大学的宋少鹏教授,华东师范大学的孙晓忠教授,和陕西妇女理论婚姻家庭研究会创始人高小贤老师,请他们从革命和社会主义的角度来讨论传统的问题和与传统相关的文化实践,尤其在性别、家庭和再生产的领域。

冯乃希:其实回溯中国近古史,两宋以来经济发展,市民阶层兴起,商业社会缓慢扩张,社会阶层的流动性、包括身份制度都在发生变化,而女性变成了整个家庭结构、社会结构中比较危险的、或者说被认为需要明确其位置与权利义务边界的一个群体。也就是说从宋朝开始,我们发现对女性的权利义务和伦理要求越发明显,被纳入了整个社会的规范系统中。在程朱理学的背景下,对贞洁、节烈的褒扬,也是从宋代晚期慢慢凸显的,明清以来更是成为了一种制度。我们现在更习惯这样的话语:在晚清以降、进入现代社会的革命的话语里,我们要解放妇女,我们要谈性别的平等,谈妇女的解放;但是平等与解放本身又必然立足于晚清以降、甚至是明清以降的整个中国社会的现代化过程中,与建立现代民族国家和现代法律制度的大过程密不可分。女性的问题、性别的问题是整个现代化过程的一部分,它们当中的曲折与困境也恰恰折射了中国现实中的地域问题、阶层问题,乃至最基本的个体层面的启蒙教育问题,等等。

性别作为一个新社会的组织原则,已经渗入现代性方案的内部

宋少鹏:首先,当晚清出现“民主国家”的新概念、新的现代社会的想象时,也是在重新认识传统。某种意义上,在任何历史节点上,现代与传统都是双向回顾双向重构的。刚才乃希特别强调明清以降随着政治经济结构的变化,性别如何在这个程朱理学的家庭秩序里发生重构。但清末明初发生的是一个根本性的变化——现代国家建立。在这一过程里,性别不再是一个分析范畴,而逐渐成为一种社会组织原则。要分清两个概念,即作为分析范畴的性别和作为社会组织原则的性别。近代法律建构的过程见证了性别开始作为社会组织原则出现这一里程碑性的变化,国家承认了女性国民,从而将其写进宪法;此后出现的妇女团体跟以前的女闺塾师等社会群体是完全不一样的概念;比如婚姻法的变化,开始以性别作为婚姻的组织原则,和从前的“父母之命,媒妁之言”的规则全然不同了。女性作为一个被国家认同和保护的群体,比如说对女工的劳动保护,在生产组织中开始得到特别处理,这就是性别作为社会组织原则的一些表现。这当然是一个历史化的过程。也正因为性别作为社会组织原则是近代的现代性表征,这也可以解释为什么在变革时代,维新的(男性)知识分子不管其个人私人生活中是如何处理性别问题的,在讨论新国家和新社会的时候,他必然要去谈论妇女问题、谈论性别、支持妇女解放和男女平等的。这也说明,性别作为一个新社会的组织原则,已经渗入现代性方案的内部。在此背景下才会从西方引入“新女学”、“女权”,讨论女国民、“国民之母”等等的概念。我想特别强调的是,作为现代组织原则的性别,确实标志着传统中国与现代中国的一个重要分野,包括“五四”所讨论的“传统”也与其有关,即反对以儒家秩序为基本组织原则的旧秩序。讨论“传统”的背景与传统所指的内涵,跟八十年代的讨论不同,跟我们现在讨论的又不一样了。

1924年,中国妇女和孩子。

严海蓉:有一种看法认为,正是从传统到现代的转换当中,性别问题才变成了二元的“男”和“女”,于是原先女性的多重身份,被本质化为“女性”。我觉得在中国革命的过程中,中国的现代性方案可能并不是这样二元化地处理性别关系的,应该更具有丰富性。

宋少鹏:海蓉提到的问题我觉得特别复杂。革命之初,刚才提到的这些新观念传播的时候与当时传入中国的性的生物学知识密切相关,有一个自然科学的背景,人群开始按sex——当时翻译成“性属”——来分类。在这个知识基础上,出现了全新的“人”的知识。人是动物的一种,分男性与女性。现代社会、现代国家以个体人来组成。个体在“人类”这一分类基础上是相同的,但人类内部又可以类分成男性与女性,这一点特别重要。这种分类把人从儒家秩序的关系里解放出来,人可以成为独立的个体,但人的生物性的一面也有桎梏性,因为若让人的特性是由生物性来决定的,那么,人生观是不是应该由科学的内在规律来支配呢?这也是1920年代科玄之争的一个背景吧。当时《新青年》刊载的一些文章,将人的行为与动物的行为进行类比。现代社会的知识基础的转型这个问题讨论起来的确非常复杂,但对近代社会转型的观念层面应该是特别重要的。这种重要性跟前面乃希所讲的在漫长的传统中、在既有的儒家秩序里女性位置的变迁不同,它是认知上和社会秩序上的根本性的转变。

延安的“保守”与“激进”:共产党发明自身的传统

宋少鹏:中共革命非常关键的品质是其实践品格,我相信晓忠老师会谈很多延安社会实践的经验。中共革命是现代性革命,如果把革命进程中出现的一些问题处理成“封建性”,就意味着把中国革命在线性史观里放在前现代的历史位置。中国革命实际上是非常现代的革命,这个现代性也体现在性别议题上。政党本身就是一个现代性的现象。中国共产党也是一个现代的党。比如“中共一大”确立的第一个《党的纲领》,关于成为党员的要求时,特别提到了“不分性别”。 把“性别”标识出来,对于一个1921年成立的社会组织来讲,是非常激进与革命的,且说明中国共产党对于性别议题的关注。中共革命在性别议题上的激进与革命充分体现在苏区的婚姻法与婚姻革命上。延续五四议程,后来对中国革命与妇女解放的问题的争论焦点,也往往聚焦在婚姻家庭问题上,所谓保守抑或激进的判断,实则都是在用一个外部的标准衡量。中共革命到了延安之后之所以被认为相对成熟,恰恰是因为革命者开始充分理解中国的国情与中国的历史文化。在性别问题上,一方面继续秉持现代社会的理解,男女都是社会的共同成员,特别是对新民主主义社会的构想中,这是一个以劳动为基础的社会,女性作为劳动者被承认。另一方面,革命党深刻认识到了当时延安的经济结构与乡土社会文化的情况,也就是说,先锋党在想象未来社会的现代性的同时,要将革命实践建立在非常具体的社会基础上向前推进。

以前的妇女史中关于延安时期,最大的争论就是中共革命在妇女问题上倾向保守了,为了讨好保守的男性农民而故意延迟了性别革命。延安的经验是不是可以用“保守”一言以蔽之?延安妇女解放的议程或者说妇女工作的面相是多层次与多侧面的。既有我们都很熟悉的丁玲的《三八节有感》所揭示的革命队伍中的性别问题。女革命者作为独立的个体,在革命队伍中却因婚姻家庭负担而造成与男革命者不同的处境。女革命者面对的问题是典型的性别问题。但“四三决定”(1943年中共中央颁布的《中国共产党中央委员会关于各抗日根据地目前妇女工作方针的决定》)要求中共妇女工作方针转向动员妇女参加生产劳动,包括如何处理农村妇女与家庭的关系。农村妇女的解放问题不同于丁玲式的革命队伍中的女革命者面临的问题。革命队伍中的女革命者讨论性别问题时的前提是与男性同为革命队伍中的平等主体,她的革命者的主体身份是没有被质疑的,而她与男革命者共同组成的核心小家庭在当时延安的供给制下,虽艰苦但生计问题还不是需要自己去处理的。这与普通农妇面对的问题是非常不同的。普通农妇首要的问题是生存与生计,而她们的生存与生计却与传统家户经济分不开的,她们所谓的经济独立与自主是无法脱离开传统的家户经济来谈论的。

这就是当时的经济基础。讨论延安的妇女解放,除了要意识到妇女内部的差异——女革命者与农妇的区别之外,更要充分认识到经济基础。所以,延安的农村妇女的解放问题不仅有婚姻家庭问题,还有生产劳动的问题,还有推广新法接生、卫生运动等乡村社会改造的问题。谈论延安的妇女解放问题时,不能以一个外部标准去衡量革命来没有达到这一标准来判断革命有没有解放妇女,革命是一个过程,解放也是一个过程。同时,要放在一个整体的图景里谈论,比如,讨论延安的妇女生产必须要与新民主主义家庭改造等乡村改造运动联系起来谈,因为当时的农村妇女的劳动是在家户经济里,两者是不可分离的。

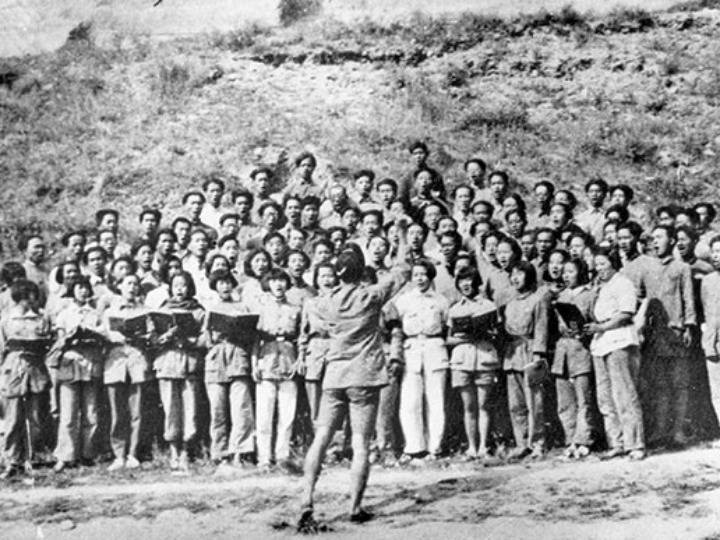

1939年,鲁艺学员排练《黄河大合唱》。

孙晓忠:从历史的眼光来看,传统是流动的,共产党在中国革命的进程与实践当中,也在建构和发明自身的传统。所以华尔德(Andrew G.Walder)在《共产党社会的新传统主义》中讲到社会主义的工厂车间如何在征用中国儒家传统之外,创造出有利于组织生产的新传统。而就性别来讲,毛泽东很早就在关注苏维埃的女性解放和“五四”女性解放的差异,这一文化差异内在于他在抗战后提出的新民主主义文化,区别于“五四”时期注重个性解放的资产阶级旧民主文化。就像少鹏老师提到的,如何不断调适蓝图(理论)与现实之间的关系,体现了中国共产党的实践哲学。“五四”时期新发明了“她”,目的就是要显示与“他”的差异性,强调自身独特性的思维矢量是无限指向自我内部,可以无限区分下去,这是分离主义的逻辑,非共同体哲学。五四文学也是如此,过于强调个人主体性,这并不符合中国民族文化传统。苏维埃早期女性解放的叙事框架也是如此,毛泽东在《寻乌调查》中发现红军早期一味鼓励农村女性解放,反抗婆媳矛盾,鼓励离婚绝对“自由”,鼓励走出家庭,结果农民并不欢迎,这种小资产阶级式的恋爱自由也不符合中国传统乡村的生活方式。如果一味去“反”这样的传统,可能工作就很难做下去,与社会经济对应的劳动力问题就没法解决。

20世纪延安乡村建设的成功之处,就是调动了中国人勤劳能吃苦的传统,发展出了“勤劳革命”的新传统。就是因地制宜,一切从实际出发,不断革命。以当时的妇纺为例:女性纺织中国农业社会的重要生产方式,是江南经济中主要的生产方式之一,但延安早期不存在自然的男耕女织的条件,与江南女性不同,99%的陕北妇女是不会纺织的;后来通过合作社资金鼓励的方式,很多妇女都开始学纺织了,女性领花回家纺,合作社采取购买方式购回线和布,这方面还是与传统生产方式有关,也具备特殊的现代性,因为它已经不是传统的男耕女织了,而是合作社的大生产;既尊重了家户模式,也鼓励女性经济独立、社会化。如果一味提倡脱离家庭搞工业大生产,一方面当时延安家庭里的婆婆们不放心,另一方面也缺乏条件。所以说延安纺织的例子确实体现了当时共产党的创造性发明,它符合合作社的经济模式,又尊重了传统男耕女织的副业模式。从这个例子我们可以看出,当时“妇女解放”如何被置于生产劳动之中、社会组织之中,乃至整个新的生产关系当中去,来呈现来这个议题。

性别和家庭关系的流变

高小贤:中国革命实践里,现代性和传统之间错综复杂的关系,包括中国经验的独特性在今天是否还有借鉴意义,这些都是我关心的议题。我做了上百名1950年代的妇女的口述历史研究,今天选一位妇女的故事,把大家刚刚谈到的性别、家庭和再生产的议题呈现出来,供大家分析讨论。(案例略;案例讲述了一位出生于上世纪三十年代农村贫苦妇女李桂兰[化名]的故事。 李桂兰在五十年代妇女解放热潮中走出家庭,参加工作,成为积极分子和劳模;同时她又是五个孩子的母亲,在育儿上,她先后借助了找奶妈、入托私立幼儿园、送回老家、入托公办幼儿园等办法,解决育儿的需求。)

冯乃希:刚才高老师讲的这个案例很生动,非常感谢。我们现在谈到个体经验、个体生命的问题,那就我自己而言,我正在经历一定程度上的育儿困难。我的女儿现在一岁多,在过去一年多的时间里面,我必须要工作,以保持稳定的学术产出。在这个过程里,我的母职就一定程度上“外包”给了我的母亲,这是目前中国很普遍的祖辈替代母职现象,也就是孩子的姥姥、奶奶代替妈妈来进行日常的养育工作。我曾经在日本生活过一段时间,日本有一个保育园制度,就是覆盖孩子半岁到三岁上幼儿园之前的这段时期;类似制度的普遍化,确保母亲在休完产假后就能把孩子送到保育园看护,保证了母亲的劳动时间,同时也解除了祖辈的育儿责任。当今中国许多80后、90后的女性,无论是大学老师、公务员,还是工厂女工或农民,许多人的母职都是祖辈代替的,自己不可能每天带着小孩,单位也很难给你提供相应的支撑,这就是一个困境。

严海蓉:高老师讲的这个案例里面,女性参与生产的社会化程度在1950年代有一个突飞猛进。但再生产的社会化所使用的方法,可以说比较多元,也可以说是不平衡的。实际上所有现代性都是不平衡的,我们很难看到一个充分的、均质现代性的社会,这是社会发展在中国场景底下展开的一种必然的样态。

孙晓忠:我补充一下高老师讲到的保育小孩的问题,也是刚才严老师讲的“不平衡”,这个不平衡在城市和乡村都有所体现。合作化搞得好的乡村,比如说赵树理写到过的“三里湾”原型的川底村,这些发展得好得农村地区会组织几位六十岁左右的老太太来负责,把村里的小孩都送过去,村中建成简易的托儿所。而更多的不发达的农村,基本上还是采用家户模式,合作化对妇女参加生产劳动也没有采用强制,在北方直到50年代合作化后的生产队采用工分制度后,象赵树理小说《登记》中小飞蛾那样妇女不下田,不外出劳动的女性比率仍然很高,上年纪的老年女性在家做家务就更多。

宋少鹏:我先回应高老师。高老师特别提出了多样性。尊重历史特别重要,历史的状况不是按理念来设计的,而是由当时的条件决定的。高老师故事里的李桂兰的情况,比如说她的孩子们享受到的公立幼儿园,其实在当时是少数。但这个故事的宝贵之处在于把那个时代的复杂性揭示出来了。比如,既有公立幼儿园,又有老人带娃。这也说明当时的大家庭的共同体没有解体,孩子也是靠家庭内,特别父系家庭内的人共同抚养——一般是祖母带娃。现在的三千万“老漂族”中很大部分是“姥姥带娃”,这其中就有很多微妙的变化。但是带娃由大家庭体系来承担,却是历史的延续性。另外,故事里涉及到的“奶妈带娃”也特别有意思,让我想起早年很多女革命者在养育孩子的问题上的处理方式,她们往往把孩子托给奶妈寄养。过去的奶妈和现在的育婴嫂进雇主家是不一样的,那时候孩子是放在奶妈家,空间不一样,关系也不一样,我们也听说过当年被奶妈照料的小孩给奶妈养老送终的故事,也有像刚才高老师讲的奶妈没把孩子养好的故事,这其中既有奶妈保育的传统形式,又有新产生的社会关系。还有保育员,特别是在重工业企业中,很多保育员其实是家属工——男工的家属。女工与家属工差别待遇,家属工在帮助女工照顾孩子,类似于刚才晓忠老师讲到农村合作社时老年妇女担负起保育责任,这既是妇女内部出现的分工,分工代表着在生产体系中不同地位与待遇的差别。同时,这又是女性内部的互助。当然,更是传统如何被编织进现代生产组织的一种表现。

在再生产问题上,建国后的大生产体制中,基本是保留了性别化的劳动分工,再生产部分由女性承担了下来,基本是女性内部的分工合作。但是,区别在于这种再生产部分的劳动被“看见”。即使在延安时期,家户经济中个体的劳动是很难象工资一样个人化的呈现,但共产党最独特的政治教育手法是用“算账”的方式,让女性的劳动在家户里被“看见”,从而让家庭和国家都来承认这种劳动。这实质是对传统进行现代改造的经典例子。延安的经验并不是要把家庭作新民主主义社会的基础来巩固——曾经有过一次争论。

1950年,陕西,一个啤酒厂工人和家人待在一起。

孙晓忠:我补充一下少鹏老师提到的关于这场争论的情况,我们都知道毛泽东和秦邦宪(博古)的著名通信,博古当时是《解放日报》的主编,他为《解放日报》写了一篇社论,即按照马克思的无产阶级要产生于大工厂的理论,鼓励延安人都走出家庭,进工厂做工。毛泽东看到这篇社论后起初想修改后发表,但后来还是认为过于教条主义,这篇社论后来就没有发表,毛泽东为此专门给博古写了封信,指出在当前新民主主义阶段不宜一味地强调所谓“走出家庭”的口号——这是未来的目标——而现阶段要提“巩固家庭”。说到家庭,中国传统大家庭本身就是一个可以实行劳动分工的小型共同体,与西方的现代核心家庭又不同,这些传统大家庭能共同应对外部压力(盗匪,失业等),这些相互照应共渡难关的传统今天依然在起作用。延安在处理家族矛盾这方面,引入了现代政治因素,既强调传统的“父慈子孝”,又强调家庭民主,反对家长制。

冯乃希:在我看来,养育的观念从上世纪五十年代至今发生了巨变。最开始我们对养孩子的想法就是“安全”,把孩子平安拉扯大就可以了。但现在城市的中产家长们面临着各种各样的资本陷阱,感觉孩子不上辅导班、不学特长就会屈居人后,这样的养育模式渐渐成为了社会共识,至少在新媒体的话语里被默认为是“科学的”、“正确的”。在我看来,这其实是资本逻辑和所谓新型教育理念的相互绑定,是儿童教育重度市场化、资本化的体现。人们开始觉得只要给孩子花更多的钱,就能让他获得更好的资源,走上更顺畅的人生道路,这就是价值观念被新自由主义价值重新塑造的表现。这里面有很大的问题,长此以往也可能会对下一代的成长造成很多问题。而幼儿所能获得的教育和成长资源,在城乡又有巨大的落差,这是我们必须要注意的。

刘希(西交利物浦大学):前面严老师谈到“性别二元论”的问题。我研究过五四时期的女性文学,事实上在五四时期,“性别二元论”也没有被中国的女性知识分子完全接受。例如王政老师曾质疑过白露(Tani Barlow)的观点,她做过五四女性知识分子的相关访谈,由此发现“男女二元对立”在当时不是构建新女性主体性的关键力量,更重要的话语资源实质上是另一种主导性的五四话语——“独立人格(individuality)”,成为一个拥有“现代”价值的人。王政认为,在这个意义上中国妇女并没有被规定成为男人的“他者”,而是被号召变成与男人相同的人。后来我读了五四女作家的许多作品,她们对二元的性别身份做出了一些挑战,比如对“浪漫爱”话语的反思,反思女性事业与家庭的双重负担;甚至已经有了对异性恋霸权的挑战;还有如谢冰莹倡导打破恋爱梦,投身国民革命,强调革命认同和政治身份之于女性主体性的意义,这一反思比丁玲更早。从这些文学作品我们可以读出,五四时期以后实存的性别认同其实非常多元,女性不仅仅是一种性别认同,也可以有革命认同,也可以有社会认同。所以我想用这个例子说明,我们现在说的殖民现代性或资本主义现代性,在中国落地时就未被全盘接受,而是受到了各种质疑与挑战。

宋少鹏:我想回应刘希。某种意义上来讲,女性的这个“性”的概念,并非始终强调与男性相对的异质性,还有一重意义是与男性相同的。性属意味着男性与女性同为同类,既有相同性又有差异性。近代中国首先追求的是“同”。社会主义革命与建设时期,倡导“男人能做的,女人也能做”,也是追求“同”。上世纪九十年代以后,大众文化建构中特别强化“寻找女人味”,又开始强调“差异”。但是之前社会主义革命现代性里面,特别强调的恰恰是男女同样都是现代社会的成员、都是革命的主体,是社会主义建设的主体。所以,相对于前现代社会,追求现代性意味着女性走出家庭,意味着人格独立。

严海蓉:在今天的社会实践中我们经常能看到对传统的征用,比如重新召唤“乡贤”。如果讨论今天如何激活和征用传统,我们大约先要讨论其前提,即我们要塑造什么样的现代性,这其中的主体是谁等等的问题,如此就进入了政治经济的话题,以后有机会我们往当下深入。今天的讨论呈现了中国革命的过程里,传统和革命的现代性之间非常复杂而多层次的实践,特别是在各种现实限制条件和现实能动条件的背景下展现出来的丰富的结合,非常感谢三位老师的分享,也非常感谢大家的参与和贡献!

发表评论