1.我是谁?我从哪里来?将去向何方?

2.物质和精神的关系。

3.世界是什么?存在造物主吗?是什么推动了自然的发展?

4.造物主如果存在,又是什么造成了世界的不平等?造物主到底是有形的存在,还是无形的存在?

5.万恶的根源是什么?何谓极乐净土?

因大多数相关资料已经失散,现存的除耆那教经典(与最初的已经有极大不同)外,关于六师外道的记载基本散见于佛经之中,特别是南传佛教信奉的四本阿含经。六大教主的主要哲学观点如下:

①富兰那迦叶认为不存在善恶问题,杀人、抢劫、盗窃、奸淫等行为不是造恶业,不会受到恶报。举办仪式祭祀、救济穷人、诚实守信等行为也不是行善,不会受到善报。相当于怎么做都不会改变善恶之业,彻底否定了道德伦理与修行的作用,挑战当时的社会共识。被阿阇世王称为“无业论”。

②末伽梨瞿舍梨认为没有今生也没有来世,没有天,没有众生,没有因也没有缘,不会升天也不会堕落,一切都是偶然的宿命的。即便你修各种苦行、梵行、持戒,都不会改变任何结果。一切都是虚妄不实的,无因无缘,都是命中注定,在经过到了八百四十万大劫后,一切善恶、苦乐都必然止息,轮回终结。阿阇世王称其为“轮回清净论”。

③阿耆多翅舍钦婆罗认为没有善恶业报,没有轮回转世,一切都是地水火空四大元素组成,人死如灯灭,无论贤愚都将消失在虚空之中。

他可能是印度历史上最大的一个唯物主义派别,曾经影响巨大,但是昙花一现。他是是反宗教的,认为创世的神不存在,也无灵魂,轮回、业乃虚构,祭祀、布施没有意义,宗教必然是欺骗性的。

关注现时的政治与社会问题,他不仅站在正统思想(婆罗门)的对立面,也与非正统思想(佛教与耆那教)势不两立,宣扬的口号是“吃喝”与“快乐”,珍惜眼前的简单的快乐。佛经称其为“畜生之论”,阿阇世王认为是“断灭论”。

这个教派的言论极端而有趣:

如果作为祭品被杀的动物真的能升天,那么你为什么不将自己父亲给杀了?

如果供品真的能让逝者的亡灵填饱肚子,那么踏上旅途的人为什么还要携带口粮?干脆叫待在家里的朋友通过祭祀的方式将供品烧给自己,不就达到果腹的目的了。

如果地上的供品真的能供养住在天上的神,那么住在楼上的人为什么就不能通过楼下的人供奉的供品来生活呢?

从所有的朋友那里借来的钱财,都应该尽情的享受山珍海味。

如果灵魂真的要前往另外一个世界,为什么不会因为对亲人的牵绊而中途折返回来呢?

花费这么多钱为死者举行祭祀仪式,只不过是被那些邪恶的僧侣骗取了钱财。

这些言论在宗教氛围浓郁的印度被围攻也属于正常。

④婆浮陀伽旃那在地、水、火、风四元素之外,加上苦、乐、生命三者,这七要素是不变的,即使用刀劈开别人的脑袋,刀也只是从这七要素的缝隙间通过而已,杀人并不成立。因此,善恶、烦恼及罪福乃自在天干的,与人无关。道德对人而言是外在的,杀生并不是做恶事,惭愧反而造成负面心理,所谓下地狱恰是行道德的结果。因此,佛教称其为“无惭外道”。阿阇世王认为答非所问,因此没有命名,后人称之为“七身论”或“无作用论”,发展成后世的胜论学派。

⑤散若夷毗罗梨沸认为果报既是有,又是无。既是有无,又是非有非无。对知识存有怀疑和持不可知论,也有对逻辑学的反省。他对“果报问题”、“他世问题”、“化生问题”、“如来灭后存在问题”等都既不肯定,也不否定,模棱两可。阿阇世王认为是“油滑论”。据说他的两个弟子舍利弗和大目犍连后来成为佛陀的上首弟子。

⑥尼乾子说他有四大禁戒,主要奉行各类苦行,目的是远离身心的束缚。阿阇世王称为“四禁戒”。一般认为尼乾子之前的祖师立下四大戒:不杀生、不妄语、不偷盗、不蓄私财,而他增加了第五戒不奸淫,构成了耆那教的根本五戒。

耆那教尤其严格恪守不杀生,这点比佛教更为彻底,因此耆那教徒不能从事任何屠宰与种植业,也不能当兵,只能从事工商业,甚至为了防止呼吸杀死小飞虫而戴上纱布遮蔽,这成为耆那教的精神特征。

尼乾子·大雄影响力极大,但耆那教徒认为大雄并非创始人,而是前后相传了二十四代的“生命洪流中的摆渡者”的最后一个。他之前第二十三代教主巴湿伐那陀是一个历史人物,是贝那莫斯的王子。

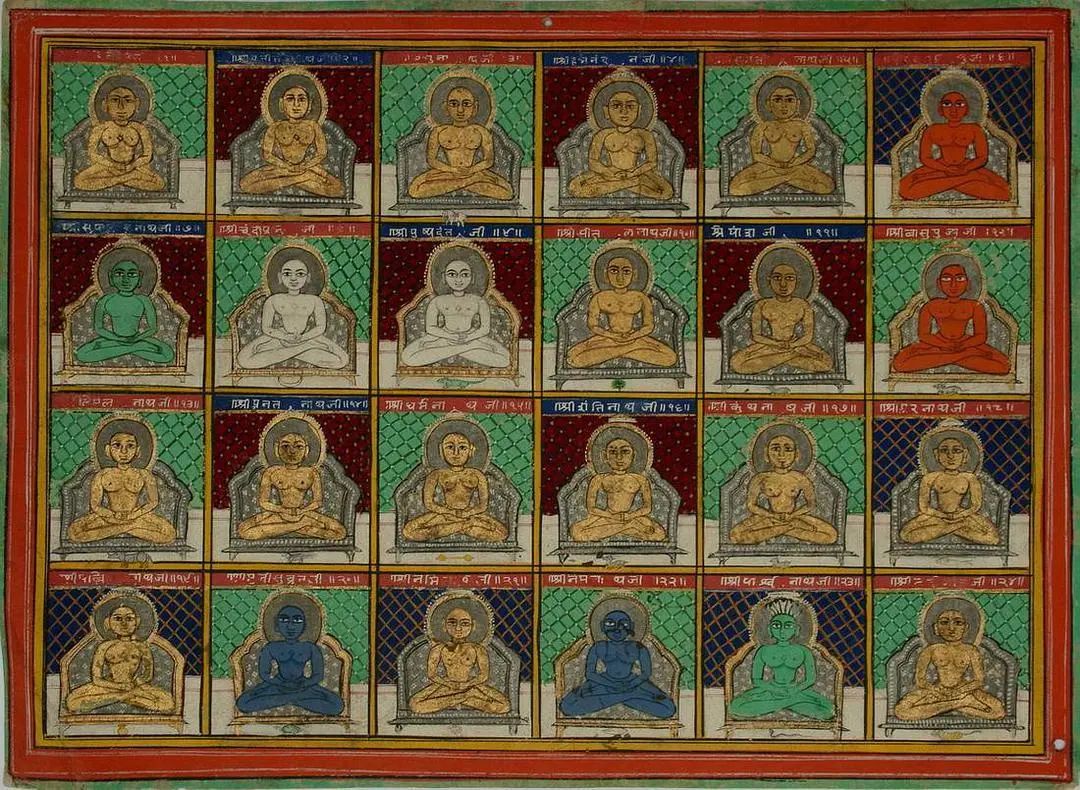

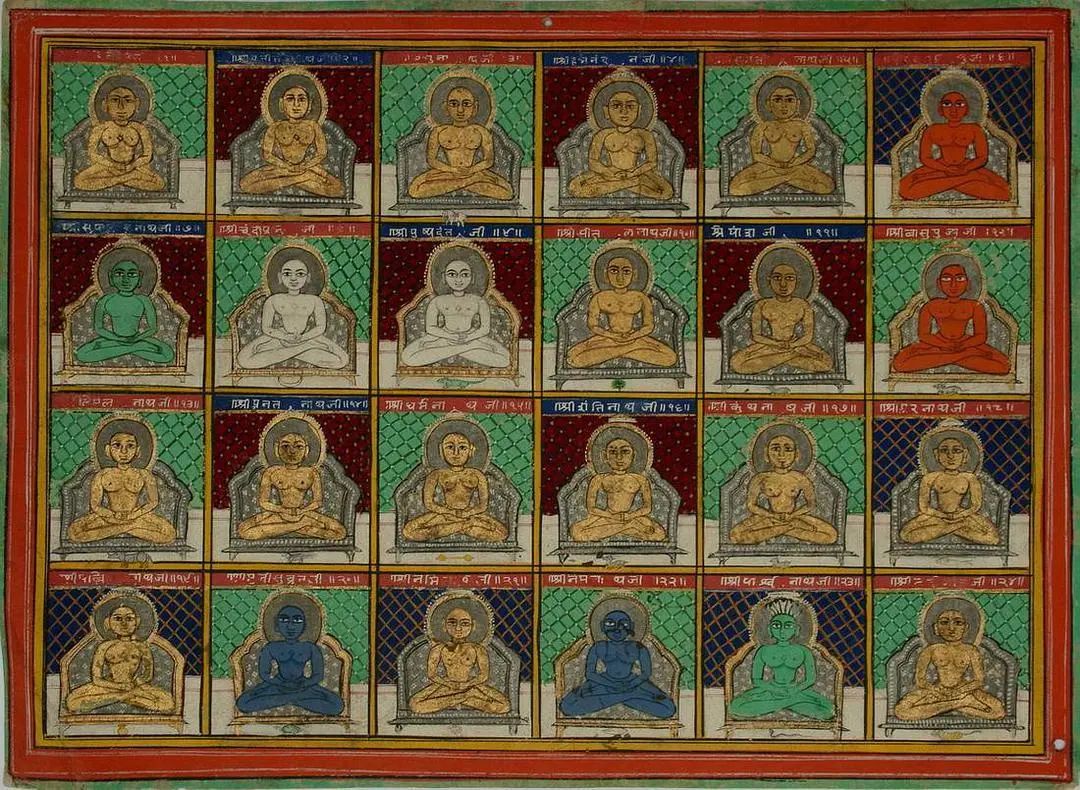

耆那教的二十四祖师

大雄的父亲是悉达多,是坤达普罗的杰娜得利卡族的领袖,属于刹帝利的阶层,母亲特里萨家族与摩揭陀统治家族有姻亲关系,也是刹帝利阶层。大雄早年与一个名叫耶娑陀的结过婚,在三十岁的样子抛弃红尘,用裸身苦行者的身份云游印度东部的几个国家苦修赎罪。

在进入圣道的第十三年,他经常在人迹罕至的杰栗姆比卡村外的里珠帕里卡河北岸修行,悟得最高心灵智慧,获得“无所不知的人”、“胜者”和“伟大的英雄”等名号,成为尼键多(意思是从束缚中解脱出来)派的领袖。

成为大师的他云游印度各地三十年,将信奉他的民众组织起来成立了耆那教,72岁逝于比哈儿南部的白婆(汤用彤认为尼乾子·大雄生于公元前五百四十年,死于公元前四百六十八年)。

绝不杀生、提倡裸体的耆那教

后人称尼键多派为耆那教,意为制胜者门徒。耆那教除了将得道者称作“胜者”和“开道师”,也称佛陀、不生、胜自在、一切智、薄伽梵等。

据说尼乾子·大雄死后不久,耆那教派内立刻产生了分歧,弟子就分裂为两派,互相揭短,争论不休,该事在《长阿含经》及其他文献中有记载。

但两派完全分裂的时间是在两个世纪后的月护王统治时期。当时,摩揭陀国遭遇大饥荒,僧统婆陀罗率领他的一派去了卡纳塔;其余留在摩揭陀的一派结集了经典。

饥馑过去后,归来的卡纳塔派和摩揭陀派在外表问题上产生了意见的分歧。遵从二十三代祖巴湿伐那陀的摩揭陀派主张穿白衣,而谨遵二十四代祖尼乾子教诲的卡纳塔派则主张裸体。这就是白衣派和赤裸派(或天衣派)两大派的由来,但他们拥有共同的经典,经文用一半梵文和一半俗语写成的。

天衣派耆那教徒

耆那教逐渐吸收了佛教的教理,到了5世纪才完成了对经典的编纂。所以耆那教的经文和佛教的相似度非常高,几乎让人误解耆那教是佛教的一个分支,且利用现存资料无法完全了解耆那教最初的教理。

耆那教和佛教一样否认吠陀的权威性,一样绝不承认造物主的存在,但不反对信徒对教主的膜拜,及将婆罗门的诸神当成神来崇拜。

从哲学角度来看,耆那教建立了和数论学派极其相似的二元理论(指永恒的物质和永恒的精神是两两相对的东西,物质也有属于自己的精神),不止认为鸟兽有灵魂,就是植物、水、金属等都有灵魂。所以,耆那教认为,涅槃并不是超脱了生死,只是脱离了现在这副身体罢了。这样,耆那教的存在就像架起了沟通婆罗门教和佛教的桥梁。

耆那教认为,要得到解脱进入极乐世界,必须具备三宝,即正智、正信和正行。所谓正智,是指要清楚世界是由精神和非精神组成的——非精神和精神一样都是永恒不灭的。所谓正信,是指要完全相信教祖,并对圣典里的每一句话深信不疑。所谓正行,一共分为五种,即不杀生、不偷盗、不妄语、三业清净和少欲知足,其实是效仿了佛教的五戒,并有引导他人向善的要求。

耆那教与婆罗门教一样崇尚苦行,崇尚苦行的程度比佛教更甚,苦行包括绝食,只食草根或什么也不吃;或吃各类粪便;举起一手,永不放下;卧在荆棘丛中,以刺扎身;刺体出血,肉上扎钉;日晒火烤等。天衣派认为穿衣服也不能成道,为防止杀生携带孔雀毛或牛尾扫清道路再行走。

耆那教则认为禁欲是非常重要的,达到解脱的必要条件就是要进行长达十二年的苦行。佛教采用的是中庸之道,以不苦不乐为正道。

耆那教将时间分为上升时和下降时。上升时和下降时又各自往下再细分为六种。上升时分为恶之恶、恶、恶之善、善之恶、善、善之善。反之,就是下降时的六种类型,这样上下六种都绕一圈的话,就是一世。此外,过去的上升时里会有二十四圣出现,下降时里也会有二十四圣出现。

耆那教不像佛教的“墙内开花墙外香”,而是在向外界传播的同时,其至今仍是印度有影响的传统之一,因为诚实守信讲道德,不少人成为印度富裕的商人或财团,据说圣雄甘地的节俭伦理明显受到了耆那教义的影响。

关于耆那教的起源,学者们还没有一个统一的说法,有认为耆那教和佛教是在同一个时期成立的,也有证明耆那教是佛教的一个分支的。多数现代学者认为,耆那教的创始人是佛教圣典中出现的尼乾子,是在佛教创立前后出现的。

参考资料:

《佛陀和原始佛教思想》 郭良鋆

《印度文明史》 常磐大定

《高级印度史》 马宗达 赖乔杜里.达塔

《印度哲学史略》 汤用彤

《印度教导论》 摩诃提瓦

《印度史》 斯坦利.沃尔伯特

《印度史》 林承节

欢迎参加征文大赛!奖金多多!

发表评论