犯罪主观方面是行为人对其实施的行为所必然或可能引起的危害社会的结果所持的心理状态,是指我国刑法规定的行为人实施的犯罪,必须认识的事实内容和必须具有的意志状态。犯罪主观方面的内容,是由意识因素和意志因素这两大部分内容构成的。

犯罪主观方面意识因素 这是指行为对事物及其性质的认识和分辨情况。

(1)行为人对自己行为及其结果的社会危害性的认识,或者说对与犯罪客体有关的事实及性质的认识。

(2)行为人对犯罪的基本事实情况的认识,或者说对犯罪客观方面有关的事实的认识。行为人对犯罪基本事实情况的认识首先包括危害行为、危害结果和两者之间的因果关系的认识。只有当刑法分则明确要求行为人对犯罪的时间、地点和方法等事实也要有认识时,犯罪客观方面中的选择要件,才能构成特定犯罪罪过的内容。我国刑法并没有要求行为人认识自己的行为是违反刑事法律规定的行为,即不要求认识刑事违法性。如果不认识行为的刑事违法性就不能构成罪过,不负刑事责任的话,那么就容易使有些人借口不懂法律逃避应负的刑事责任。

犯罪主观方面意志因素 这是指行为根据对事物的认识,决定的控制自己行为的心理因素。

根据我国刑法规定,意志对于危害行为和危害结果起支配和控制作用,表现为四种形式,即希望、放任、疏忽、轻信。

(1)希望,是指行为人积极地有目的地追求危害结果发生的意志状态。

(2)放任,是指行为人对由于自己的行为所引起的危害结果,听之任之,不加控制和干涉的意志状态。

(3)疏忽,是指行为人粗心大意、松懈麻痹,因而没有预见本来应当预见和可能预见的危害结果,以致发生危害结果的意志状态。

(4)轻信,是指行为人盲目自信,过于轻率地选择和支配自己和行为,以致发生危害结果的意成状态。

我国刑法要求,任何犯罪的主观方面,都是有着具体内容的意识因素与这四种意志形式之一结合组成的,缺乏意识因素和缺乏意志因素,罪过不能成立。

(1)犯罪故意

①直接故意:行为人明知自己的行为必然或可能发生危害社会的结果,并且希望这种结果发生的心理态度。

②间接故意:行为人明知自己的行为可能发生危害社会的结果,并且放任这种结果发生的心理态度。

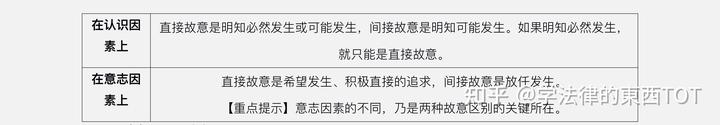

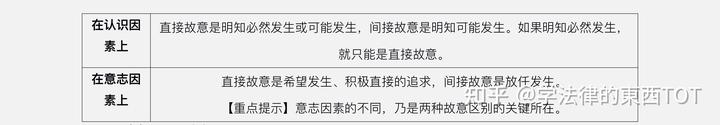

③直接故意与间接故意的区别

(2)犯罪过失

过失的种类包括疏忽大意的过失、过于自信的过失两类。

①疏忽大意的过失:行为人应当预见自己的行为可能发生危害社会的结果,因为疏忽大意而没有预见,以致发生这种结果的心理态度。

②过于自信的过失:行为人已经预见到自己的行为可能发生危害社会的结果,但轻信能够避免,以致发生这种结果的心理态度。

(3)无罪过事件

①意外事件:行为在客观上虽然造成了损害结果,但不是出于行为人的故意或者过失,而是由于不能预见的原因所引起的,不是犯罪。

②不可抗力:行为在客观上虽然造成了损害结果,但不是出于行为人的故意或者过失,而是由于不能抗拒的原因所引起的,不是犯罪。

③不可抗力与意外事件的区别

引起损害结果发生的原因不同:意外事件是由于不能预见的原因造成的;不可抗力是由于主客观条件的限制造成的,行为人不可能排除或者防止结果的发生。不可抗力的来源是多方面的,可以来自大自然,如地震、洪水等;也可来自他人,如遇到土匪袭击等;也可来自牲畜,如惊马冲撞等。

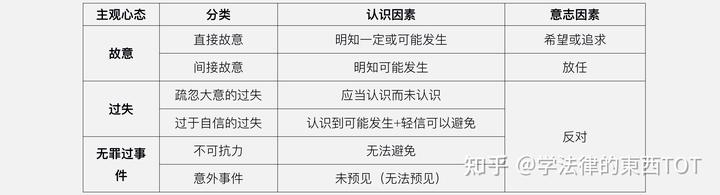

▲直接故意、间接故意、疏忽大意的过失、过于自信的过失、不可抗力、意外事件对比

发表评论