政经和西经涉及范式之争,不同的哲学指导,

这里并非否定西经,“西经”也是比较粗略的称呼了。

倘若看发展阶段,毫无疑问西经是在政经之后,但这并不意味着剩余价值这类政经已经毫无用处。

很多人在虚空打靶,可以去看看前沿理论发展到哪里了。

大部分人都是先曲解剩余价值学说,然后说其不对。

简单说下部分政经前沿领域:

1.价值,价格转变——论证效用价值论和剩余价值不冲突

2.用更高级的数理模型解释剩余价值,计算劳动价值

3.剩余价值可以为负而且不影响整体剩余价值规律。

下面这个问题是国内的,国外的就先不提了

最近找一本书,居然挺不好找,顺便放这里一下。用比较简单的线代和运筹数学重新讲了遍资本论,是日本那边政经学派。

马克思经济学与数理分析.pdf

41.6M

·

百度网盘

虚假的的剩余价值理论:

资本家都是坏人,他们在剥削人!让我们杀了资本家!

真正的剩余价值学说:

资本家剥削无产阶级是资本主义社会体制运行的必然逻辑,这和大自然规律一样!我们要革了体制,无产阶级解放自己就必须解放全人类!

马克思写了三卷才写到资本的社会再生产,哪里能够三言两语就说完“剥削”的概念?

值得注意的是《资本论》的逻辑是建立在阶级叙事之上,从第一卷到第三卷,

资本从剩余劳动变到了社会关系和社会权利。

马克思强调的始终是社会发展视角下的剩余价值规律,平均利润形成也是全社会资本流动的结果。

本质是批判“资本主义制度”是阶段性的,不是永恒的,后期是有矛盾的。

但在今天大部分攻击者看来,资本主义制度是永恒的,和谐的,美妙的。

同时,《资本论》是“总体”“宏观”视角。

“劳动者地位上升”这个推断建立在历史进程上。

奴隶社会(奴隶)——>封建社会(农奴)——>资本主义社会(无产阶级)——>???社会发展占有生产资料的那部分人(奴隶主,皇帝,地主)没有区别,但没有拥有生产资料那部分人(奴隶,农奴,无产者)划分却很明显。

从奴隶到农民到出卖劳动力的打工人,人身依附关系都在减弱,地位不断上升。

以上从历史归纳而来。(唯物史观)

其中,我最喜欢的就是平均利润率的形成推导:

问:为什么“无产阶级额要解放自己就地解放群人类”?

答:因为平均利润率的形成过程体现了剩余价值的瓜分其实是全社会参与的过程

\small c+v+m\rightarrow K + M\rightarrow K+p\\

平均利润形成后商品的价值转化为生产价格。

利润率的平均化过程实际上是全社会的剩余价值在各个部门之间分配的过程

剩余价值→利润→平均利润 ↘

剩余价值率→利润率→平均利润率(平均利润率下降趋势)→(价值→生产价格)《西方经济学》是“功利主义”的“个体视角”。请注意:(这里“功利”是中性的表述意思,“功利主义”哲学是唯物主义哲学第三阶段的分化的一种哲学思想,基本特征是越大越好——主要谈数量,很少谈结构)

比如来看看宏微观理论的理论基点:

社会总需求是个体需求的“数量加总”。

但个体和总体的关系就是简单直接加总吗???这就涉及阶级分析了。

GDP越大越好,那贫富分化呢?西方经济学讲究量化,那结构呢?而西方经济学的分配结构谈的是比较少的。

很多认为“经济不需要价值判断的”就没看到这一层。

(多说一句:“财政”学科尤其需要价值判断,因为涉及社会整体福利分析和政府的一种父爱主义)

很多攻击者拿着“不成系统”“个别性”的例子和某个环节来反驳,其实就忽略了剩余价值涉及生产交换分配再生产的社会整体运行逻辑。

资本论最后分析的是资本主义社会的本质,是阶级矛盾的挖掘。西方经济学研究的无差异曲线,其社会和个体的形状是无差别的,研究的是“欲望和资源分配”,其实是“人与物的关系”。但马克思的分析是部门间有协调,有比例的分配关系和再生产,考察了资本主义制度的动机和目标,研究的是“人与人的关系”“劳动异化”是建立在资本主义制度要求下看待的:

1.私有财产神圣不可侵犯

2.劳动力买卖平等而自由

但生产资料都在你那里,土地都在你那里,而且神圣不可侵犯,我只有劳动力,从社会力量比较来看,这还是自愿的吗?所以劳动就异化了。

马克思目标是“解放人类”,

而资本主义制度会让人变成“商品”。

这样人就不会因为自己的劳动而自豪,而是为了工资的剥削而厌恶劳动。

这是个体视角无法看出而从社会总体分析看出来的结果:

(个体角度上容易片面地认为劳动力市场是自由,但总体上其实并不如此)

所以马克思说:资本家在前面昂首挺胸,雇佣劳动者在后面垂头丧气。(大意)

而且考究下来,你怎么占有土地的?现在是用钱买,那殖民时期的土地呢?请循其本呢?

究其根本,那就是原始积累(血腥)。

想想美国人怎么不把土地还给印第安人?因为数理经济学不在乎这个。

看清剥削的面貌,除了劳动的剥削外,更要注意,在资本主义制度下,追求“利润”成了目的。

(拜物教,或者通俗叫拜金主义?)

资本主义制度是在配合“占有”这种理念的宣传。于是资本会不断地追求这种“神圣的私人占有关系”。

注意,是资本主义制度在维护这种占有关系。所以马克思说劳动物化,劳动力占有。

(马克思区分了劳动力和劳动,回答了“斯密教条”,工资是劳动力的价值表现但不是劳动的价值表现)

让劳动者垂头丧气的是制度和理念而不是个别资本家本身。

只攻击个别资本家,是不够完整的表述。

我国倡导的也是有责任的企业家,实干家。

考察动机,如果他有责任,有爱心,不纯粹地追求利润,而且能够做大实业,在我国,他就是企业家。

肯定会有人问我国有哪些做法来反对资本主义制度呢?

比如:

土地的三权分置,公有制主体作用和国有主导作用,就是革资本主义制度的命根子。

因为不再“私有神圣”,尤其是土地。

你看雇佣关系往往伴随着剥削,地主就是个典型。

问:我国的乡村振兴也是雇佣农民发展集体产业。为什么不算剥削??

答:因为我们的土地三权分置,土地基本归农民和集体占有。

(土地并不归资本家所有。)

至于理论层面:

马克思解释了资本主义贫富差距的由来与资本主义经济危机的必然性。

资本主义经济危机有没有必然性?

目前的时间证明还是太短了,但两次的经济危机都符合资本论的描述。

我再简单反驳下知乎部分人的观点

1.剩余价值不能解释资本家亏本

(负剩余价值),

同时马克思没有分析过需求。

(1)剩余价值的是劳动创造价值,如果劳动没有创造出大于自身的价值,自然就是负剩余价值,这种情况资本家无法进行再生产,就会退出市场。

(之前说的总体思想)

而马克思研究的是社会扩大再生产,自然是继续研究成功扩大再生产的资本运动。

所以从总体视角出发,资本论强调“偶然中的必然",

资本主义社会必然发展,怎么发展,必然有资本家赚钱啊!

所以社会总体,有:

连续不断的社会扩大再生产=有许多资本家在赚钱

关于风险:

马克思也阐述过“商品惊险的一跃”。

以上,都是有条件,基于社会总体的结论,许多反驳者往往没注意到这一点。

(2)关于马克思的生产和消费的话,生产自不用说。

关于需求,马克思在第二卷和第三卷都有分析。

a.社会部分是分为了生产资料部门和消费资料部门,包含了供给需求对接。

b.马克思在“商品”一词中定义了“惊险的一跃”,既商品价值实现是有风险的,也和需求有关并有论述。

2.按劳分配不正确,无意义,不可量化,价值不能量化

这是个伪命题。

价格就是价值的量化才对!

比如我问你:

基于效用价值论,效用怎么量化?

效用和价值都是定性分析,

所以经济学家才较早地注意到了两者的特殊性并加以研究。

水果这个概念可以量化吗?

当然不能,水果的价格才是定量的。

所以关键在于:

一个定性的概念如何去定量?从另一方面来说,劳动价值论和唯物史观是紧密结合的。

在马克思看来,劳动身上具有的“无差异”恰恰是人类社会的特殊点。

3.早就被马克思反驳过的各种观点。

比如凯里,巴师夏,约翰穆勒这些经济大师早就反驳过马克思,但都没成功。

(他们被马克思称为:庸俗政治经济学)

今天难道能找出成功地,系统性地反驳了马克思的理论和著作吗?

很多人的反驳观点也早已囊括在上面这些经济大师的发言中了。

4.效用价值论(这个目前最能打,因为当时马克思当时没看到这个,可惜)

可惜马克思没能见到“边际革命”,不然我也很好奇马克思会怎么解释“钻石”和“水”的悖论。

不过在现在的马克思主义学者看来,钻石与水是放在了特定狭窄的环境分析,没有分析扩大再生产。

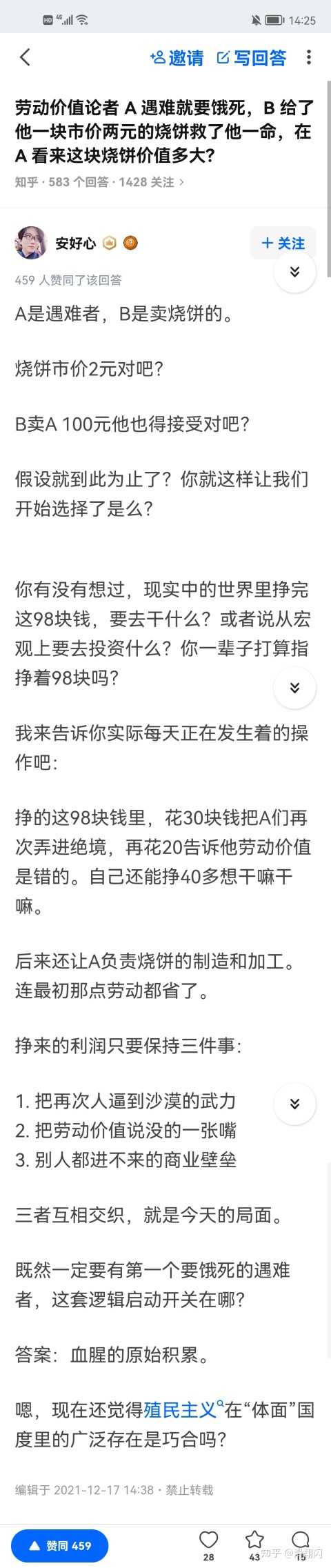

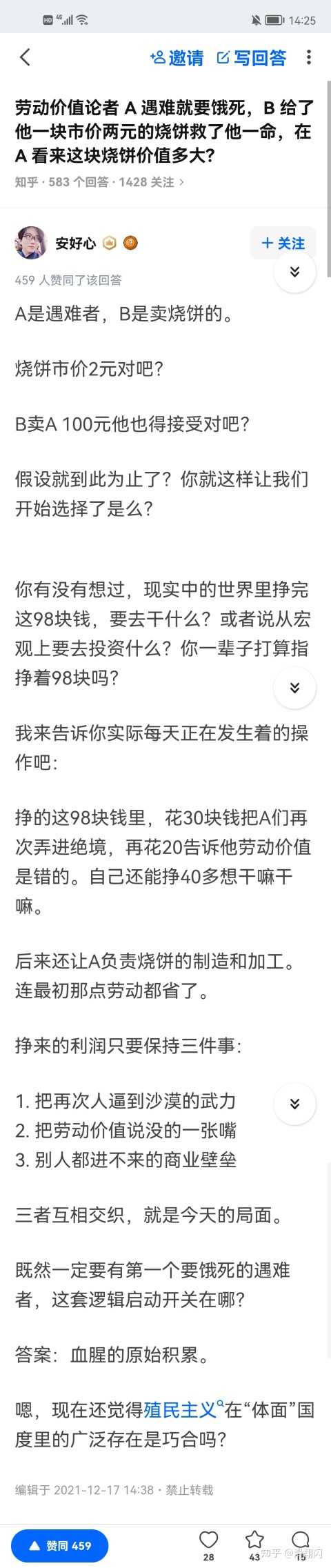

贴个我很喜欢的回答在这里吧

5.其他论证很多都是自己删改了条件。

比如商品同时具有价值(有劳动)和使用价值(有需求)。

而不是只看价值,而商品这个条件又意味着要放到社会总体生产,交换关系中去看,而不是随随便便拎出来一个劳动或者价值来鞭尸。马克思的所有概念始终都是有条件,有联系的社会构成的零件。

马哲说过什么?不要片面的,孤立的,静止地看待事物。

很多人觉得自己都懂,这些都是正确的废话,

可是当自己反驳马克思时,有没有想过自己的观点就是孤立的,静止的呢?资本论之外的一些学科想法:

处理政治经济学和西方经济学,也是个理解经济学科的问题,当然也涉及到范式之争:

效用和价值最后终究都是转化为了商品价格和商品数量,关键在于过程,而这个过程恰恰涉及到了分配是否公平。知其来源方知其归处。

其实发展到今天,西方经济学都是个较落后而笼统的说法了,而且如今政治经济学确实不是主流,数理当道,甚至普遍认为数字符号大于理念革新。

但这未必意味着资本论这样的著作或者政治经济学的研究范式毫无用处。

经济分析需要道德吗?需要分析人和人的关系吗?

西方认为是“处理欲望无限和资源有限的矛盾”,但真是如此吗?这只有人和物,那人与人呢?

完全抛弃价值分析,如果真正处理“知其来源方知其归处”的分配关系呢?

况且,假若经济学不谈道德伦理,那和数学区别在哪里?社会学科的价值在哪里?

GDP指标都在反思了(不能衡量快乐,闲暇),还有人坚决认为经济学不带道德色彩?

西方经济学标榜自己是一种预测,但我们仍旧停留在从结果进行反思,运用数理模型解释过去的阶段。目前最成功的预测反而是《资本论》的经济危机预测。但资本论恰恰没什么数学含金量。

西方经济学假设理性人,但人只有理性吗?理性就是数字层面的财富利益最大化了吗?

即便是效用价值论,效用已经有主观特色,说明了经济学是人的社会学科。如果经济学完全抛弃价值分析,那不仅是经济学的死亡,也是人性的死亡。

发表评论