他身材很高大;青白脸色,皱纹间时常夹些伤痕;一部乱蓬蓬的花白的胡子。穿的虽然是长衫,可是又脏又破,似乎十多年没有补,也没有洗。他对人说话,总是满口之乎者也,教人半懂不懂的。因为他姓孔,别人便从描红纸上的“上大人孔乙己”这半懂不懂的话里,替他取下一个绰号,叫作孔乙己。

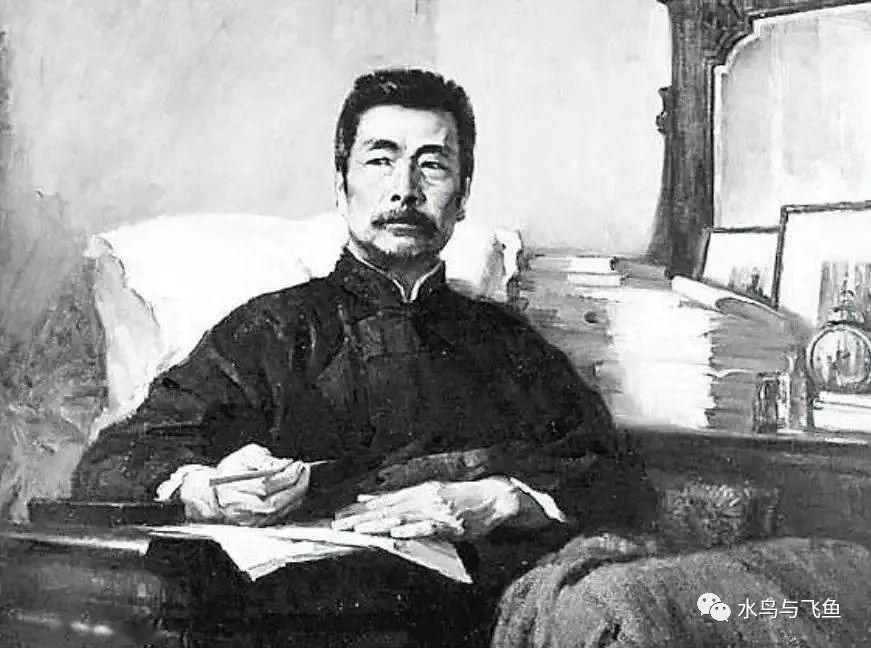

鲁迅《孔乙己》

(引子)

中午到学校正巧碰上下课,迎面大学生簇拥而来,给我妈拍了张照发过去说:“你看,大学生下课了。”我妈就说:“你呢?你不也是大学生。”我就想起现在网上流行的“孔乙己终究要脱下他的长衫”。互联网都比我自己知道我近期的状态,在做什么,各种软件老是给我推荐一些关于找工作的信息。我就用方言回了我妈:“人家是大学生下课了,我是大学生要脱下他的长衫了。”

回宿舍的路上想起来鲁迅的《孔乙己》我看过。去年2022年为数不多的读过得书之一,鲁迅的《狂人日记》、《孔乙己》、《药》。虽然最近刷到了不少“孔乙己脱下长衫”这些内容的视频,起初视频看完就过去了也同样会感慨一下大学生工作多难找的现状,可突然仔细想想印象之中孔乙己造成最终悲剧的好像不是他的长衫,为了验证脑海中存留的疑惑,下午我又再次重温了《孔乙己》。

(《狂人日记》最让我印象深刻的不是最后结局的是否还存在没有吃人的孩子“救救孩子……”这些文字,让我印象最深刻可以为之震撼的是:当“我”知道大家吃人,大家之中也包括“我”的哥哥也要吃了“我”时,在面对人要去吃人这种漠然,“我”将偏要质疑他们作为一种责任,即使他们下一个就准备吃了“我”,在面对“总之你不该说,说了便是你的错”的情况下,“如何按得住我的口,我偏要对他们说”,读到“偏要”心里一颤,被“我”的勇敢与责任震撼了。我知道了鲁迅先生的“从来如此,便对么?”这句话就是出自《狂人日记》。《药》写的是吃人血馒头治病的情节。)

重温《孔乙己》之后,发现最终让孔乙己成为“孔乙己”的不是他的长衫,在多年后的现在,长衫被误解了,被甩锅了,至少对于孔乙己的长衫是这样的。《孔乙己》大家不陌生,在中学《语文》里学过。

(壹)

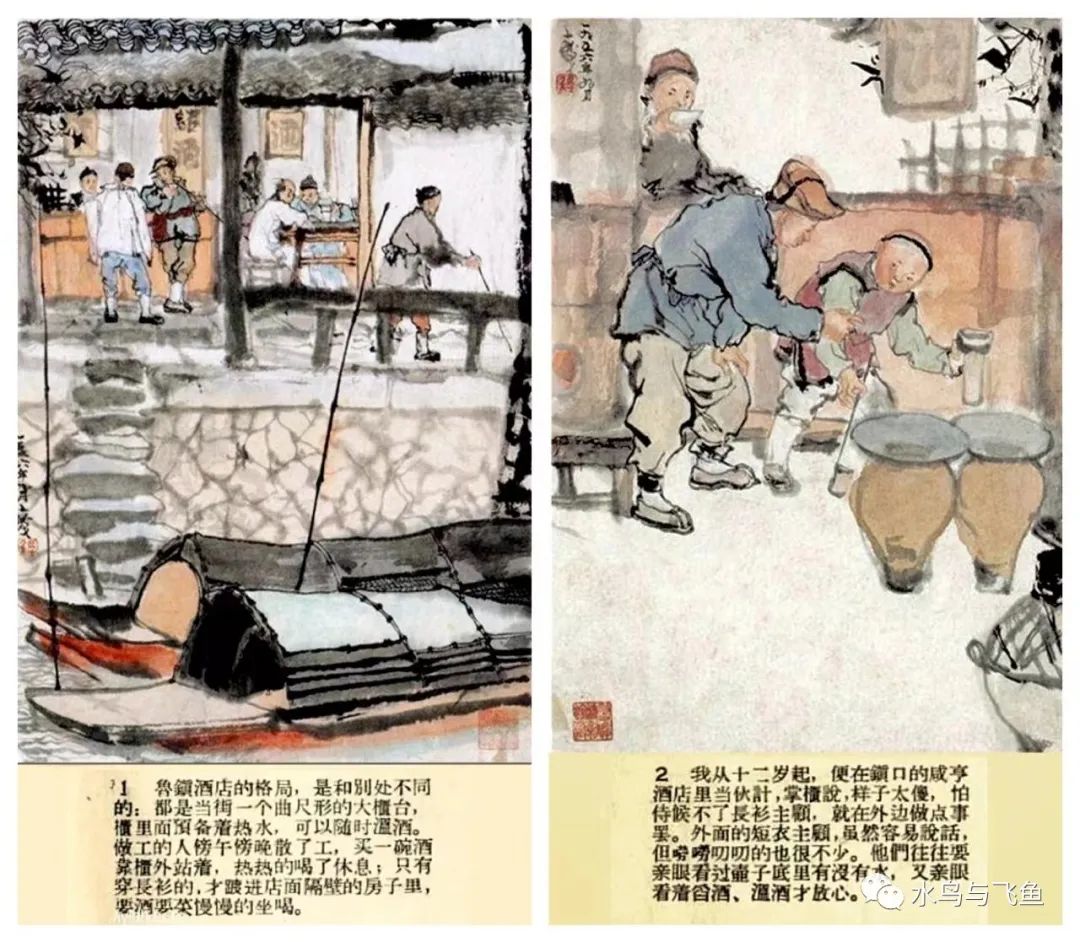

在文章的最初鲁迅先生就描写了孔乙己所在的环境——鲁镇的酒店。酒店里的顾客是有区别的:“只有穿长衫的,才踱进店面隔壁的房子里,要酒要菜,慢慢地坐喝。”而大多的顾客,多是短衣帮,站在柜台外喝酒,没有那么阔绰。这是鲁迅先生在开篇第一段对环境的描写,可以体现出大多数穿长衫的与不穿长衫的区别。原文中孔乙己是唯一站着喝酒而穿长衫的人。孔乙己这个名字也只是大家给他取得绰号而已。

造成孔乙己悲剧的最主要的原因原文首先体现在:“可惜他又有一样坏脾气,便是好吃懒做。”能写得一手好字,替人家抄书,做不到几天,连人带笔失踪,次数多了,就没有人再找他抄书,于是便去偷窃。

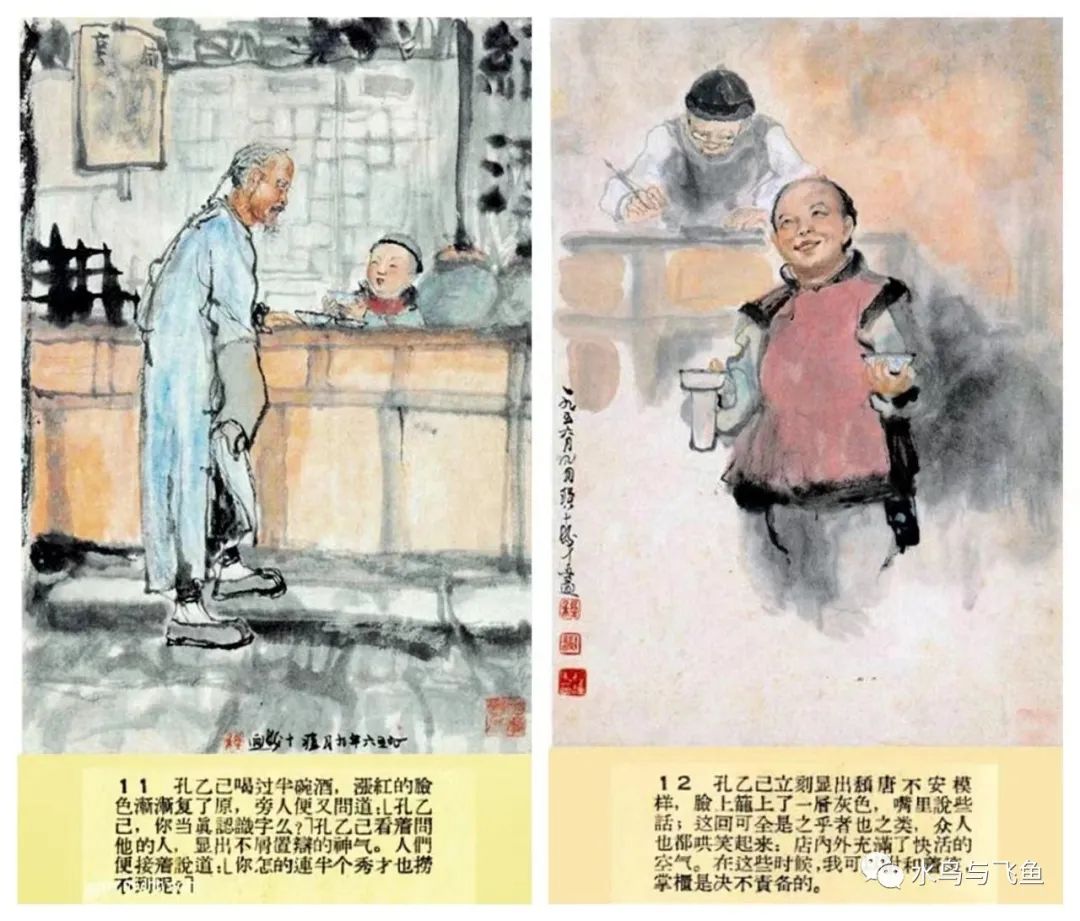

次要原因是放不下他的体面。出于不想让自己的面子受损,才每月只结清酒钱。当人们说他偷书,他说“不是偷,是窃。”后来偷书被打断了腿,别人取笑他,他说不是打断的是跌断的。

对于大家将孔乙己作为一种取乐的方式,我认为首先在那个苦难的时代,贬低他人嘲笑他人的窘迫可以给认为深处困境的自己带来快感。原文体现在:“我”是酒店里的一个小伙计,平常的掌柜一副凶脸孔,主顾也没有好声气,可在嘲笑取笑孔乙己时大家是一致的,大家故意而为之的刁难,使孔乙己囧态百出,而只有这时众人才得以哄笑起来,店内外都充满快活的空气。而这种氛围只有在孔乙己来的时候才有。

第二点在于:上联“之乎者”,下联“屎尿屁”,横批“对牛弹琴”。阶级自身的局限性,使得大家互不理解,试图以一个阶级的认知灌输给另一个阶级,只能是徒劳无功,甚至可以转化成为相互取笑的谈资,因为除了自愿没有人愿意被征服。当孔乙己用“君子固穷,者乎”之类的话来反击大家时,大家只觉得是难懂的话,甚至因为孔乙己在反击时愤慨的表情等等而更是取笑于他。当他想教给小伙计写字,小伙计也是越来越不耐烦,最后努着嘴走远。接触不同的阶级,用对方能“听懂”的方式交流或许能事半功倍。

(贰)

对于孔乙己本身,没能成为秀才是他过不去的坎,他无法从中释怀,在外界环境的影响下,不去自救,任由自己自甘堕落。原文证明如下:当人们质疑他“怎的连半个秀才也捞不到呢”,他立刻显出颓唐不安模样,脸上笼上一层灰色。相反,在那个封建等级森严的时代,目不识丁的白丁与以礼制来划分等级的高官贵胄,看不看的懂文言文是最能体现的,也是后来新文化以白话文替代八股文等古文出现的原因,古文对于平民百姓来说,不懂就是不懂,当孔乙己满嘴“之乎者也”反而说明了他是有学问的。

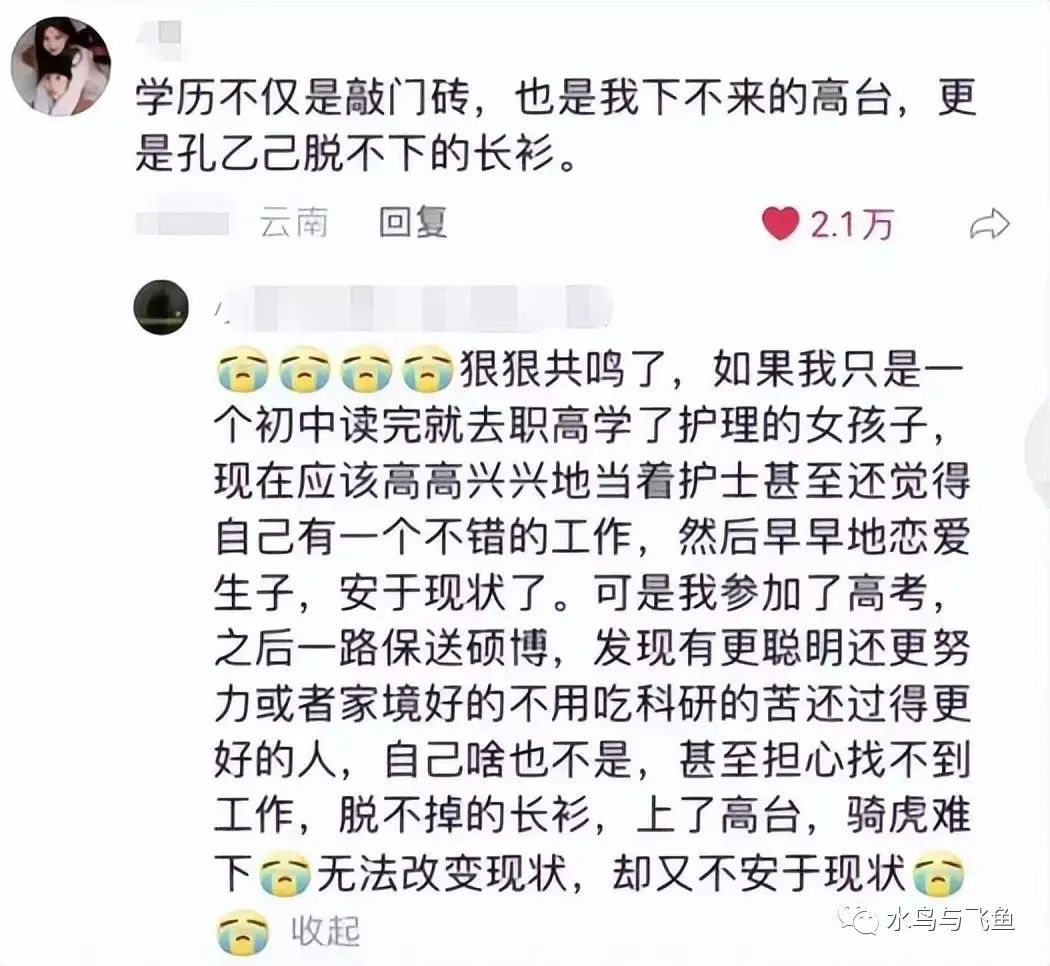

再回到今天的长衫,大家对于长衫的理解普遍具体到与学历相关。是孔乙己脱不下的长衫,也是大家下不来的高台。最常见的评论大多为:读了那么多年的书……,大家把读书这个行为就限定在了上学学知识这么一个方面,而“读书”的作用也限定在找工作上。那么读什么书?用功利的心来看读书有什么作用?推荐大家一篇文章,朱光潜的《谈读书》来自他的《给青年的十二封信》(朱光潜的这个系列的书有四本,超级推荐!),想用其中的原文来回答。

读什么书?“十五六岁以后的教育宜注重发达理解,十五六岁以前的教育宜注重发达想象。”、“兴趣要逍遥自在地不受拘束地发展,所以为培养读书兴趣起见,应该从读课外书入手。”

读书有什么作用?“你如果没有一种正常嗜好,没有一种在闲暇时可以寄托你的心神的东西,将来离开学校去做事,说不定要被恶习惯引诱。”、“但是如果在读书中寻出一种趣味,你将来抵抗引诱的能力比别人定要大些。”

在孔乙己的时代里,孔乙己是真的有学问。而在现在这个时代里,不如问问到底什么是学问?自己真的有学问吗?反而,我认为的真正的学问的功效我想应该不是让一个纯白的人变得只爱惜羽毛,好高骛远,结果让他自缚在仅仅是学历这一个狭窄的方面画地为牢吧。这样来看比起现在,孔乙己反而显得不可悲了,因为即使结局悲惨,他也从未后悔过读书,也从没有否认过读书的功效,在教小伙计写字时,他说:“这些字应该记着。将来做掌柜的时候,写账要用。”而小伙计却想着自己和掌柜的等级差的很远呢,而且这些字不会写在账本上,他觉得好笑并且不耐烦,此时孔乙己见他毫不热心,叹出一口气,显出极其惋惜的样子。

(结)

时代背景的不同,定义也会发生变化。时代背景虽不同,处在不同时代下的人面对他们所处的时代的压力、苦难与痛苦是一样的,甚至在越发达的时代,它们对人们的负功效反而越大。在孔乙己的时代里,读书考举是唯一的出路,而在现在这条路不是唯一的,随着大家学历同时提升,我想针对于读书教育这件事,应该比之前的读书更有深意,更深层次的定义,才能支撑起这个时代所带来的挑战。

(编者按)

(1)、在开篇原文的下面有一段小注,注上说:“那时的意思,单在描写社会上的或一种生活,请读者看看,并没有别的深意。”鲁迅先生起初的用意也不是评论谁攻击谁,可能是书中关于“之乎者也”的言论,在1919年那段特殊的日子,让人们产生误会,自然联想到反对新文化传播的守旧派吧。从鲁迅先生的本意来看,在当时《孔乙己》并没有针对性的抨击,所以讨论孔乙己的长衫的作用并没有多大的意义。可文学作品的留存,就应该得让一千个读者心中拥有属于他们的“哈姆雷特”吧。

(2)、本篇记录于2023年3月11日,那时的我忙于找工作,在面试完之后回宿舍的路上有感而发,今天做了整理与修改,对于“教育”一词在真正上班了之后才做出了属于自己的定义,后续也会继续围绕这一话题码字,希望自己能够完成这一内容相关所有想法的闭环。

子弹命中的瞬间,教育完成了闭环

发表评论